南禅寺塔頭・金地院を訪ねた。

地元紙で長く連載されてきた「京滋(新・京滋)文学の舞台を行く」のファイルを読み返していて、『黒衣の宰相』(火坂雅志)が目に留まったのだった。

金地院は大業和尚が足利義持の帰依を得て北山に開創した寺を、慶長の初めに以心崇伝が移して自らの住む寺として再興したそうだ。

この以心崇伝なる人物は、徳川家康に近侍して幕議に参画、江戸幕府創立の基礎を確立した「黒衣の宰相」と呼ばれた人。その威勢はすこぶる盛大だった。と聞かされても知らない…。

方広寺の鐘の銘文にあった「国家安康」「君臣豊楽」に、「家康」を切り裂き、豊臣家が栄えるのを願う意味が隠されていると抗議し、豊臣側を追い詰める事件があった。と言われれば(ああ、そう言うことは聞いたことある)と思うくらいが私の知識なのだけれど、目的のためにはあらゆる手段を使う人物だったようだ。

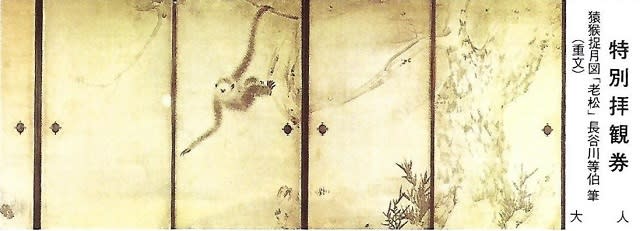

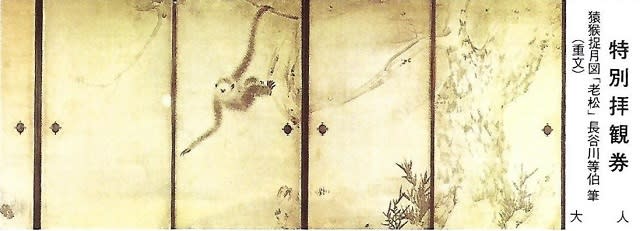

ただ今日の目的は以心崇伝への関心ではなく、金地院にあると知った等伯の「猿猴捉月図」と「老松」を拝見することにあった。

30分ほどの説明を得られるというので、その時間に合わせて伺うことにした。

今まで何度も前を通っているのに、門をくぐったことがない。

半夏生が咲き睡蓮が埋め尽くした池のぐるりを歩きながら東照宮へとたどる。

天井には狩野探幽による鳴龍が描かれ、36歌仙の額は土佐光起の筆だそうな。

境内を一巡りして、方丈の縁で時間待ちをした。

外側から堂内の説明があって、柵が開けられ小書院へと導かれて説明が続く…。

「こちらカイホ―ユーショーの。。。。です』「えっ?!」

「海北友松ですね。なんという題のものですって?」思わず聞き直すと、「むれがらす図屏風です」と足元にあった名入りの木札を指して見せる。

「群鴉図屏風」。樹上の1羽の梟を、群れたカラスが鋭いくちばし、目つきで威圧するかのように取り囲んでいる。かつてカラスは位の高い鳥だった。

みなみな真っ黒、カラスの威厳と言おうか威圧感が迫って来る。

海北友松の絵と出会えるとは思っていなかった。ちょうど葉室麟氏の『墨龍賦』を読みだして数日、何という巡り合わせ。

こちらは水面に映った月を取ろうと手を伸ばすお猿さん。これを拝見したかったのよ。

硬い筆を使って1本1本毛を描き込んで、全体としてはやわらかな、腕も指先まで流れるような線で、顔も愛嬌ある仕上がりだ。澤田ふじ子さんが『闇の絵巻』の中で金地院とこの絵のことに触れていた。仏教説話が下地にある絵。

「黒衣の宰相」の先に等伯、海北友松へと導かれ、小堀遠州作庭の庭、茶室の趣向を楽しんだ。

求めれば、出会いの芽はそこかしこにあるものだわ。いそいそと出てきた甲斐もあったというもの。

地元紙で長く連載されてきた「京滋(新・京滋)文学の舞台を行く」のファイルを読み返していて、『黒衣の宰相』(火坂雅志)が目に留まったのだった。

金地院は大業和尚が足利義持の帰依を得て北山に開創した寺を、慶長の初めに以心崇伝が移して自らの住む寺として再興したそうだ。

この以心崇伝なる人物は、徳川家康に近侍して幕議に参画、江戸幕府創立の基礎を確立した「黒衣の宰相」と呼ばれた人。その威勢はすこぶる盛大だった。と聞かされても知らない…。

方広寺の鐘の銘文にあった「国家安康」「君臣豊楽」に、「家康」を切り裂き、豊臣家が栄えるのを願う意味が隠されていると抗議し、豊臣側を追い詰める事件があった。と言われれば(ああ、そう言うことは聞いたことある)と思うくらいが私の知識なのだけれど、目的のためにはあらゆる手段を使う人物だったようだ。

ただ今日の目的は以心崇伝への関心ではなく、金地院にあると知った等伯の「猿猴捉月図」と「老松」を拝見することにあった。

30分ほどの説明を得られるというので、その時間に合わせて伺うことにした。

今まで何度も前を通っているのに、門をくぐったことがない。

半夏生が咲き睡蓮が埋め尽くした池のぐるりを歩きながら東照宮へとたどる。

天井には狩野探幽による鳴龍が描かれ、36歌仙の額は土佐光起の筆だそうな。

境内を一巡りして、方丈の縁で時間待ちをした。

外側から堂内の説明があって、柵が開けられ小書院へと導かれて説明が続く…。

「こちらカイホ―ユーショーの。。。。です』「えっ?!」

「海北友松ですね。なんという題のものですって?」思わず聞き直すと、「むれがらす図屏風です」と足元にあった名入りの木札を指して見せる。

「群鴉図屏風」。樹上の1羽の梟を、群れたカラスが鋭いくちばし、目つきで威圧するかのように取り囲んでいる。かつてカラスは位の高い鳥だった。

みなみな真っ黒、カラスの威厳と言おうか威圧感が迫って来る。

海北友松の絵と出会えるとは思っていなかった。ちょうど葉室麟氏の『墨龍賦』を読みだして数日、何という巡り合わせ。

こちらは水面に映った月を取ろうと手を伸ばすお猿さん。これを拝見したかったのよ。

硬い筆を使って1本1本毛を描き込んで、全体としてはやわらかな、腕も指先まで流れるような線で、顔も愛嬌ある仕上がりだ。澤田ふじ子さんが『闇の絵巻』の中で金地院とこの絵のことに触れていた。仏教説話が下地にある絵。

「黒衣の宰相」の先に等伯、海北友松へと導かれ、小堀遠州作庭の庭、茶室の趣向を楽しんだ。

求めれば、出会いの芽はそこかしこにあるものだわ。いそいそと出てきた甲斐もあったというもの。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます