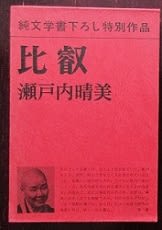

先ごろ寂聴さんの『秘花』を読んだ流れで、まだ瀬戸内晴美の名で書いておられた頃の『比叡』を再読していた。

出家を決心し、31人の同期の行院生と叡山の行院で60日間の加行(けぎょう)を終えるまで、回想をはさみながら描かれた作品は、自伝的私小説と言われる。

けれど、ご本には秋山駿氏との対談で、

「私小説は作者イコール主人公では決してない。…ある意味で、私小説ほど嘘八百はないと思います」と語っている。

作中、「出家したいんだけど」とつげたとき、男は「そういう方法もある」と返した。「乾いた砂が水を吸い込むような速さで、ことばと想いのすべてを吸いとってくれた理解の完璧さ」に、この時本当の決心は成就した、と書かれる。

「過去のどういう境遇の変化の時も、必ずしも事前に熟慮実行するというたちではなかった。自分から自分の運命をねじ曲げるような行動をとる時も、前後を考えず、自分の内部の欲求につき動かされて、まず行動してしまうのが、藤木俊子の流儀であった。…理性や計算のらち外のものだということを彼女は知っていた」

小説にだまされる。

描かれた人間の弱さ、強さ。結局は自分に引き付けてものを見ることになる。自分とは異なる人生の歩みに重ねて、わが生を振り返る。

一生懸命に生きてきたのは間違いないけれど、案外単純に、甘い判断で割り切った過去の覚えがうずく。ただ、どんな生き方を選んでも楽な道はないのだ。

どんな時も情熱を持って人生を生ききろうされたエネルギッシュな寂聴さんのお話しぶりや笑顔が思い出される。

普段は子供たちが水遊びに興じる川も水嵩が増し、流れが速い。川縁に立つと、ツバメがぐるりを飛び交う。

写り込んだツバメがいた。

出家を決心し、31人の同期の行院生と叡山の行院で60日間の加行(けぎょう)を終えるまで、回想をはさみながら描かれた作品は、自伝的私小説と言われる。

けれど、ご本には秋山駿氏との対談で、

「私小説は作者イコール主人公では決してない。…ある意味で、私小説ほど嘘八百はないと思います」と語っている。

作中、「出家したいんだけど」とつげたとき、男は「そういう方法もある」と返した。「乾いた砂が水を吸い込むような速さで、ことばと想いのすべてを吸いとってくれた理解の完璧さ」に、この時本当の決心は成就した、と書かれる。

「過去のどういう境遇の変化の時も、必ずしも事前に熟慮実行するというたちではなかった。自分から自分の運命をねじ曲げるような行動をとる時も、前後を考えず、自分の内部の欲求につき動かされて、まず行動してしまうのが、藤木俊子の流儀であった。…理性や計算のらち外のものだということを彼女は知っていた」

小説にだまされる。

描かれた人間の弱さ、強さ。結局は自分に引き付けてものを見ることになる。自分とは異なる人生の歩みに重ねて、わが生を振り返る。

一生懸命に生きてきたのは間違いないけれど、案外単純に、甘い判断で割り切った過去の覚えがうずく。ただ、どんな生き方を選んでも楽な道はないのだ。

どんな時も情熱を持って人生を生ききろうされたエネルギッシュな寂聴さんのお話しぶりや笑顔が思い出される。

普段は子供たちが水遊びに興じる川も水嵩が増し、流れが速い。川縁に立つと、ツバメがぐるりを飛び交う。

写り込んだツバメがいた。