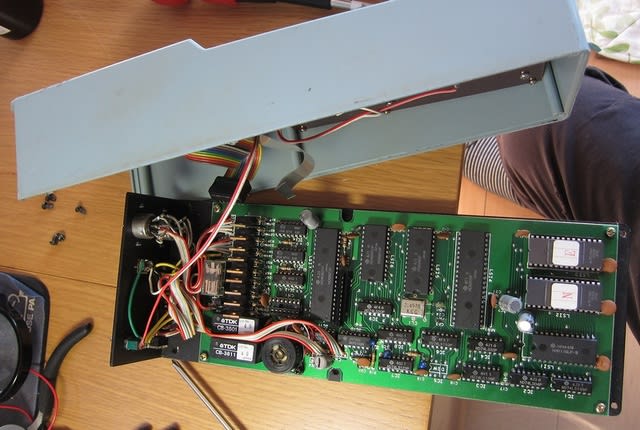

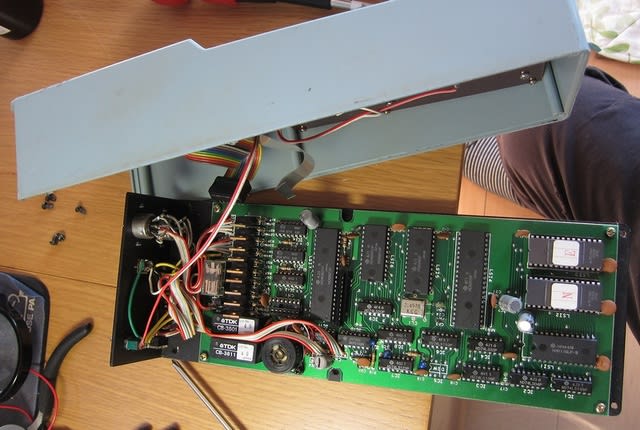

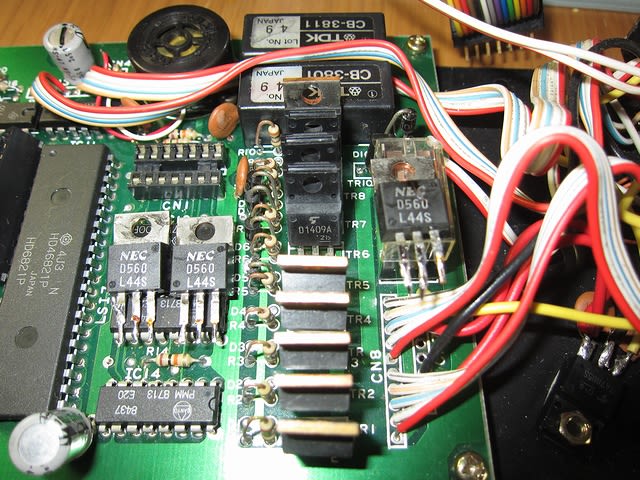

さて、先日、電源の逆接続で壊した自動導入用のスカイセンサー2だが、前回は電源IC交換で、一部動く所まで行ったが、まだ赤緯側が動かない。今日は休みなので、修理の続きを行った。

32倍速で動かした時の赤径側と赤緯側の出力をそれぞれテスターで当たってみると、赤径側は、電源ピン以外は0.2V位を指すのに、赤緯側は、何本かは5Vを指す。これってステッピングモータのコイルをアース側に落とすスイッチングをしているはずだから、スイッチングのトランジスタが、アースに引っ張れてない様で、トランジスタがいくつか壊れている様な感じだ。

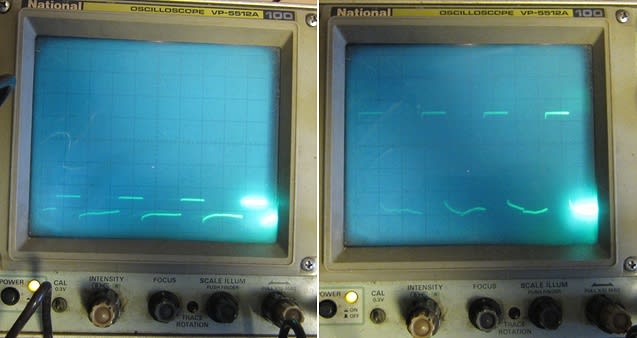

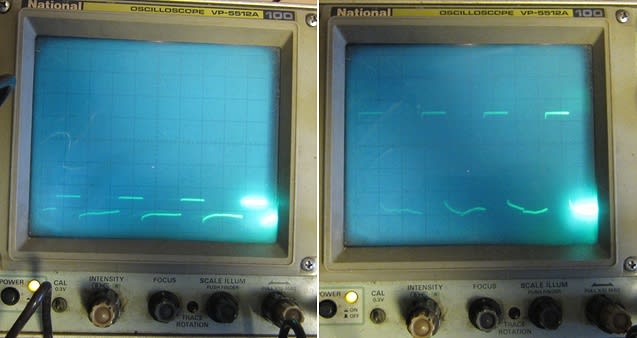

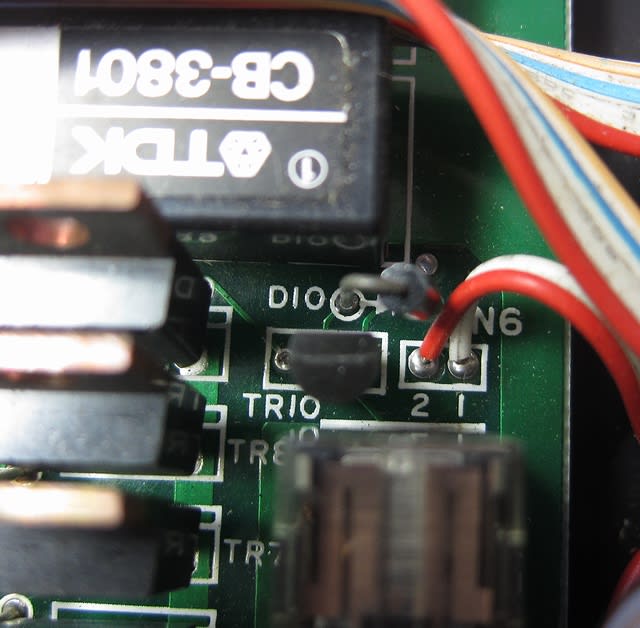

念のため、オシロで確認する。

左は、まともに動作している方、右は、オンした時の電圧が5Vのままだ。ベース側のICのドライブ出力は正常に出ている様なので、やはりスイッチングトランジスタの破損らしい。

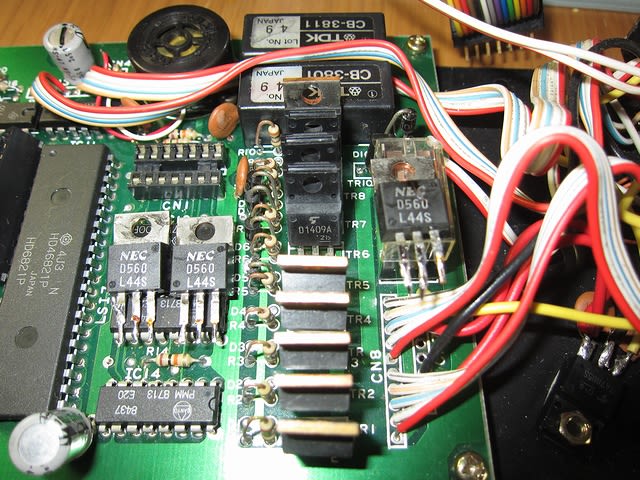

異常を示すトランジスタは赤緯側4個のトランジスタのうち3個。と言う事で、部品交換が必要そうだ。

スイッチングに使っている、2SD560のデータシートを調べるとダーリントン接続で内部に保護ダイオード、内部抵抗も入っているタイプ。どうりでテスターで当たると微妙に良く判らない値を示していた訳だ。

しかし、ダーリントンタイプとなると長野にあるかな?取り敢えず秋月電子辺りでは、代替えに使えそうなトランジスタは見つけられた。通販で頼むか須坂の部品屋さんに行ってみるか少し迷ったが、一応探しに行ってみる事にした。

神戸無線さんに行ってみると、TO-220サイズの2SDタイプのトランジスタを見せてもらい、お店のPCでデータシートを調べると、2種類ほどダーリントンタイプの在庫が有った。と言う事でデータを見ながら、その一方を3個買ってきた。ちなみにお店の在庫は、どちらの種類も3個ずつしか在庫が無かったので、もう少し沢山壊れていたらアウトだった。

と言う事で代替え部品を買ってきて、壊れてるトランジスタを交換。

仮組状態で、赤緯側だけにモーターをつないで、動作試験。無事に赤緯側も動くようになった。

これで、赤径も赤緯も無事に動くようになったので、組み上げて、テストしてみたのだが、自動導入中のピーピー音が出ていない。せっかく穴をあけて良く聞こえるようにしたのに、、、、

まあ、音が出なくても自動導入は出来るのでこのままでも使えるのだが、、、どうも気になる。

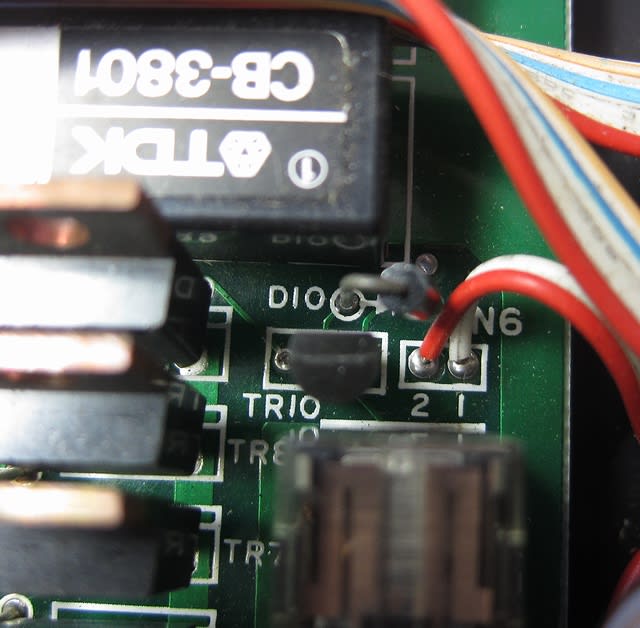

ブザーから、パターンをたどると、ゲートICをいくつか経由して、電源近くのトランジスタに入っている。

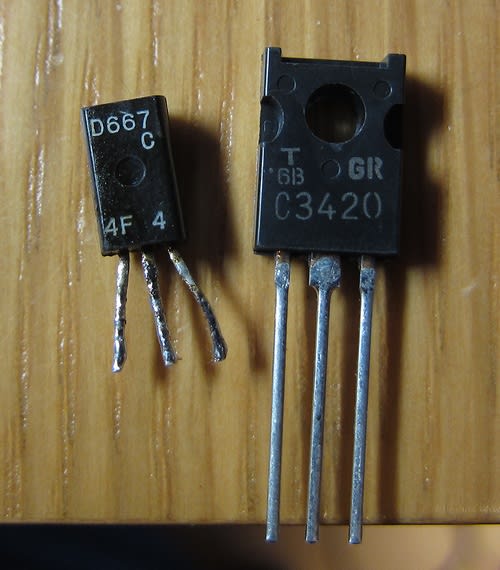

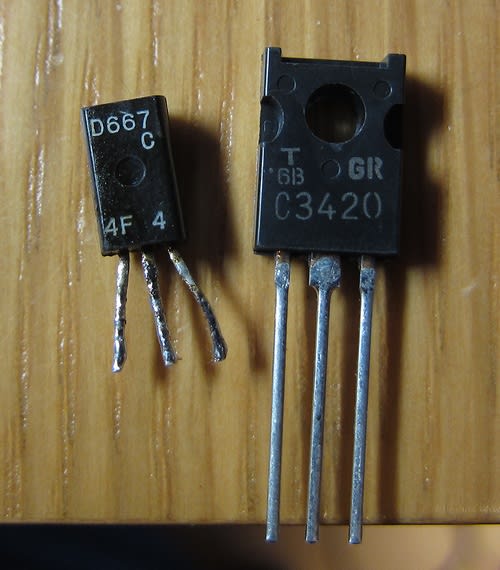

形名を見ると2SD667。データシートを調べると、これは普通のトランジスタ。スイッチングで使っている様である。外してテスタでチェックするとやっぱり壊れている。

もう夕方近くなっているので、また須坂まで行くのは面倒だな、、、

部品箱を引っ掻き回すと、ちょっと大きいけど、こいつが使えそうである。

これも交換して、無事にピーピーと鳴るようになった。

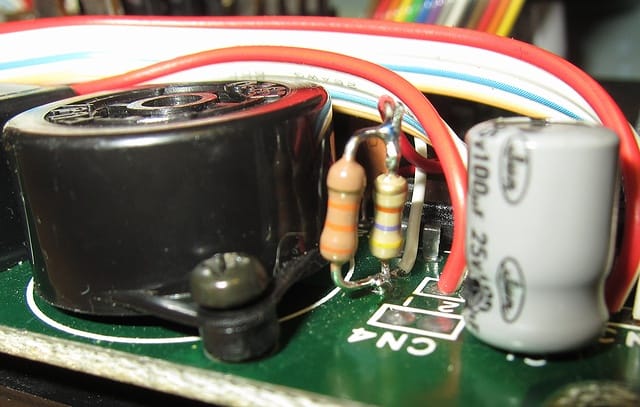

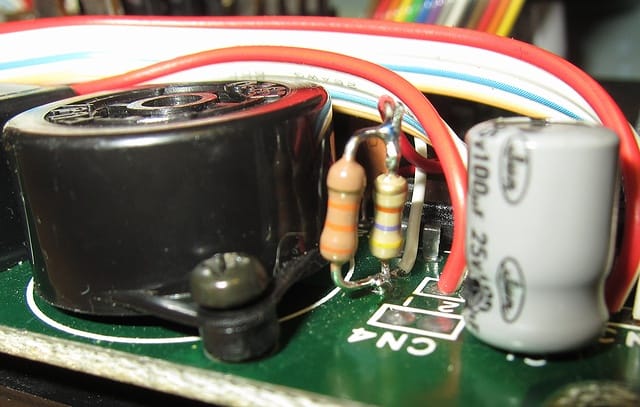

ついでに、圧電ブザーに47kΩの抵抗が直列に入っていたので、33kΩを並列に入れて少し音量アップもしてみた。

これで、組み上げて、GPDで接続試験を行い、赤径、赤緯も問題無く動くし、ちゃんと音もする。

そういえば、自動導入を掛けた時に、リレーが動く音がしてからピーピー鳴りだして、止まる時に、リレーが切れる音がして、ピーピー音も止まっていたな。2SD667を交換する前は音だけでなくリレー音もしてなかったな。一応これで壊れる前と同じ動作に成っている様で、修理は無事完了。

治らなかったら、EQ5アップグレードキットなる安価な自動導入でも買おうかと考えていたのだが、治ってしまったので、またしばらくこいつを使うようだ。

2016.2.14(2/17)

32倍速で動かした時の赤径側と赤緯側の出力をそれぞれテスターで当たってみると、赤径側は、電源ピン以外は0.2V位を指すのに、赤緯側は、何本かは5Vを指す。これってステッピングモータのコイルをアース側に落とすスイッチングをしているはずだから、スイッチングのトランジスタが、アースに引っ張れてない様で、トランジスタがいくつか壊れている様な感じだ。

念のため、オシロで確認する。

左は、まともに動作している方、右は、オンした時の電圧が5Vのままだ。ベース側のICのドライブ出力は正常に出ている様なので、やはりスイッチングトランジスタの破損らしい。

異常を示すトランジスタは赤緯側4個のトランジスタのうち3個。と言う事で、部品交換が必要そうだ。

スイッチングに使っている、2SD560のデータシートを調べるとダーリントン接続で内部に保護ダイオード、内部抵抗も入っているタイプ。どうりでテスターで当たると微妙に良く判らない値を示していた訳だ。

しかし、ダーリントンタイプとなると長野にあるかな?取り敢えず秋月電子辺りでは、代替えに使えそうなトランジスタは見つけられた。通販で頼むか須坂の部品屋さんに行ってみるか少し迷ったが、一応探しに行ってみる事にした。

神戸無線さんに行ってみると、TO-220サイズの2SDタイプのトランジスタを見せてもらい、お店のPCでデータシートを調べると、2種類ほどダーリントンタイプの在庫が有った。と言う事でデータを見ながら、その一方を3個買ってきた。ちなみにお店の在庫は、どちらの種類も3個ずつしか在庫が無かったので、もう少し沢山壊れていたらアウトだった。

と言う事で代替え部品を買ってきて、壊れてるトランジスタを交換。

仮組状態で、赤緯側だけにモーターをつないで、動作試験。無事に赤緯側も動くようになった。

これで、赤径も赤緯も無事に動くようになったので、組み上げて、テストしてみたのだが、自動導入中のピーピー音が出ていない。せっかく穴をあけて良く聞こえるようにしたのに、、、、

まあ、音が出なくても自動導入は出来るのでこのままでも使えるのだが、、、どうも気になる。

ブザーから、パターンをたどると、ゲートICをいくつか経由して、電源近くのトランジスタに入っている。

形名を見ると2SD667。データシートを調べると、これは普通のトランジスタ。スイッチングで使っている様である。外してテスタでチェックするとやっぱり壊れている。

もう夕方近くなっているので、また須坂まで行くのは面倒だな、、、

部品箱を引っ掻き回すと、ちょっと大きいけど、こいつが使えそうである。

これも交換して、無事にピーピーと鳴るようになった。

ついでに、圧電ブザーに47kΩの抵抗が直列に入っていたので、33kΩを並列に入れて少し音量アップもしてみた。

これで、組み上げて、GPDで接続試験を行い、赤径、赤緯も問題無く動くし、ちゃんと音もする。

そういえば、自動導入を掛けた時に、リレーが動く音がしてからピーピー鳴りだして、止まる時に、リレーが切れる音がして、ピーピー音も止まっていたな。2SD667を交換する前は音だけでなくリレー音もしてなかったな。一応これで壊れる前と同じ動作に成っている様で、修理は無事完了。

治らなかったら、EQ5アップグレードキットなる安価な自動導入でも買おうかと考えていたのだが、治ってしまったので、またしばらくこいつを使うようだ。

2016.2.14(2/17)