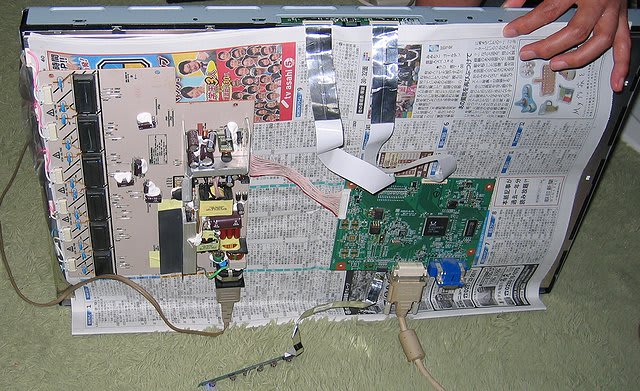

さて、不安定な状態で悩まされている26インチモニター。前回の記事では、組み上げてしばらく使っていたら、またつかなくなった所で終わってしまった。

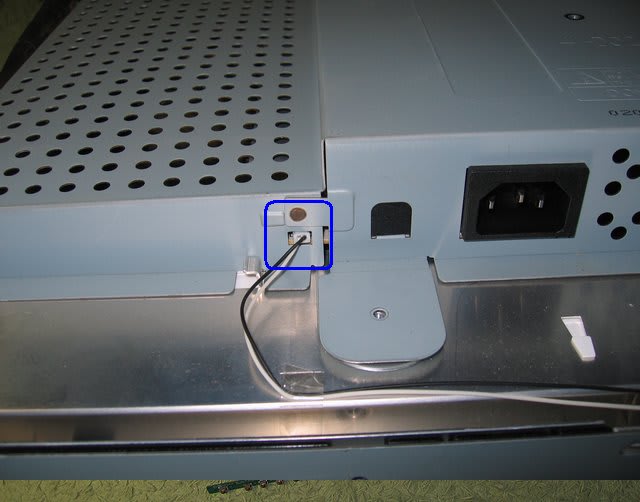

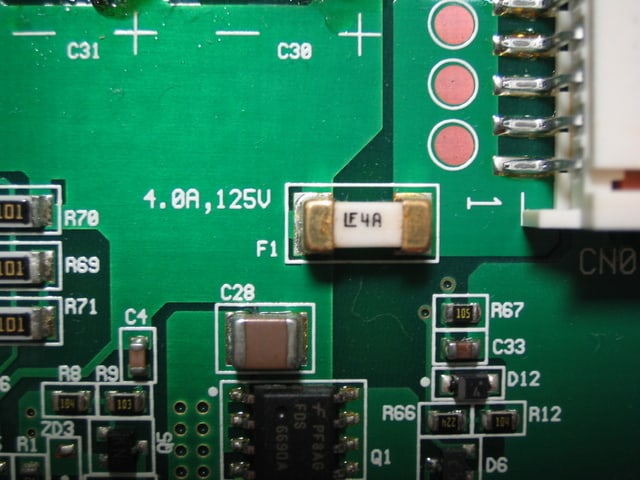

また再度バラして、不安定なところを探す。先ずは、先日開腹したケーブルをテープで補修した部分。1000V近い高圧部分なので、刷毛の木製の柄で、点灯状態で触ってみるがほとんど何の変化も無し。う~ん、ここは無関係か、、、

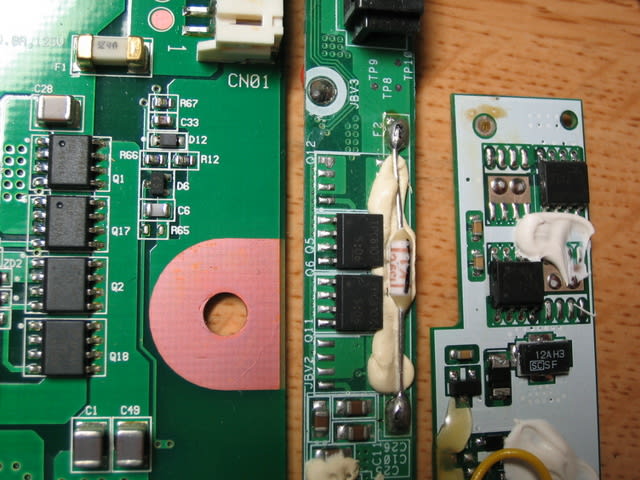

基板上では、それらしい不具合個所が見つけられないので、冷陰極管とその半田付け部を疑って見る事にした。冷陰極管は、液晶パネルの裏側になるので、液晶パネルを分解する事になる。

まず、外の鉄フレームと中のプラスティックフレームの嵌め合い箇所にマイナスドライバーをつっこんで、ラッチを外す。

↑ラッチを外していくとこんな風に、鉄枠と中身が外れてくる。

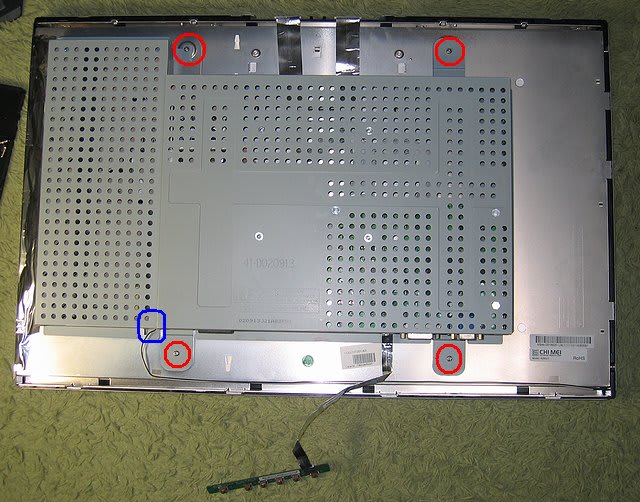

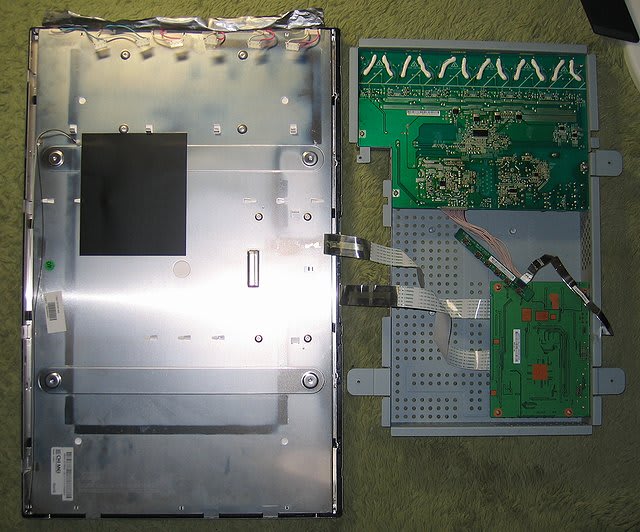

↑鉄枠と液晶パネル+バックライトが外れたところ。

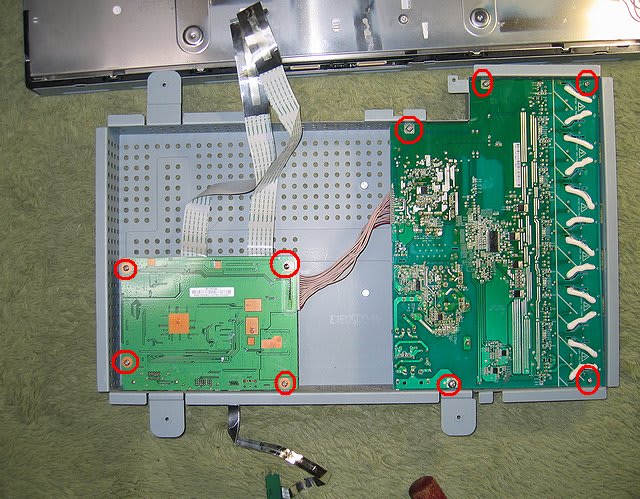

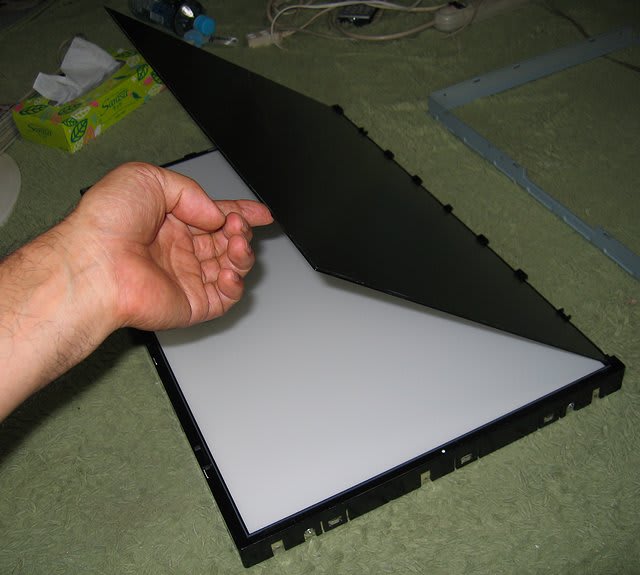

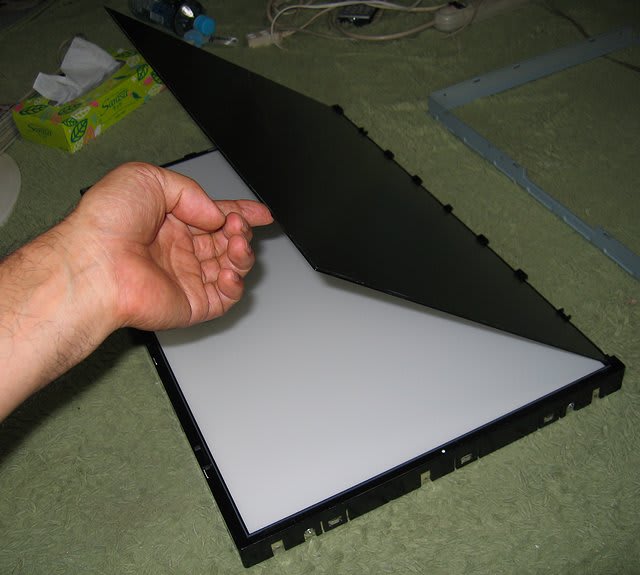

枠が外れると、↑こんな風に液晶パネルが持ち上がるので、基板のついてない方の端を指で持ち上げてガラスパネルを基板ごと外す。

↑こんな感じで、パネルに基板とTABがくっついて外れる。

液晶パネルを外したら、バックライト側のアルミフレームと黒いプラスティックフレームのラッチを、マイナスドライバで外す。

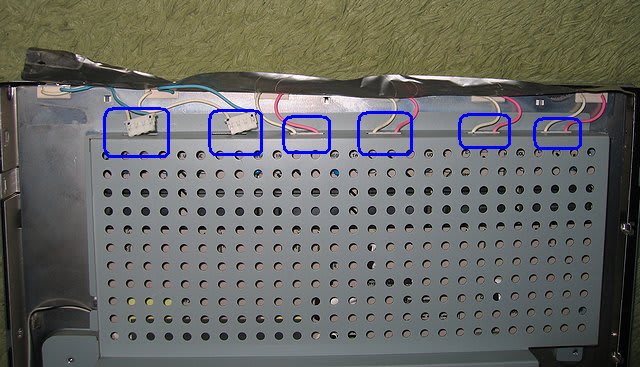

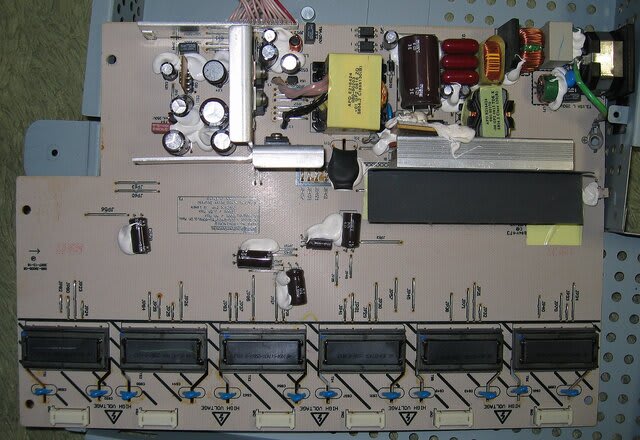

黒いプラフレームを外すと、白い拡散板が外れて、いよいよ冷陰極管ののお出まし。左の白い枠の中がバックライトの冷陰極管。さすが26インチのモニターだけ有って、冷陰極管も12本使用されていた。

冷陰極管の根本を確認するが、多少の黒ずみは見られるが、もうすぐ寿命という程では無いような気がする。もっとも冷陰極管なんて専門じゃないから良く判らないが、まあ、末期の蛍光灯の黒ずみと比べてって感じかな。

この状態で、基板を裏に仮組みして↑点灯させてみる。見た感じ、どれかが寿命で暗くなっているとか、ちらつきが出ているとか特にないようで均一に光っているように見える。

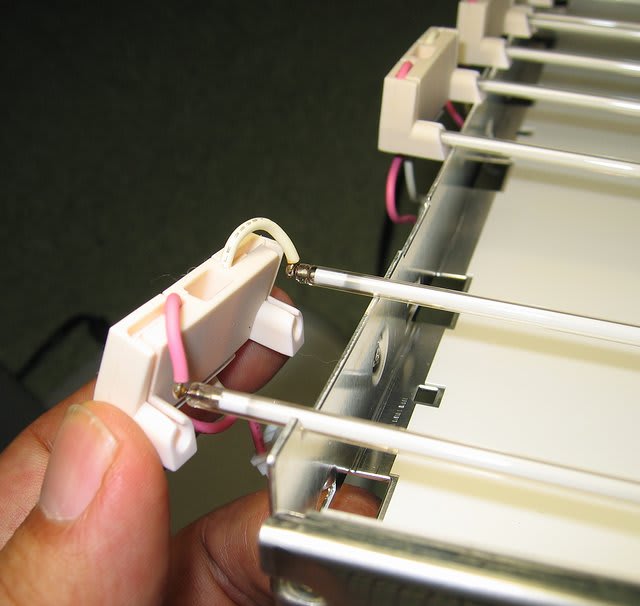

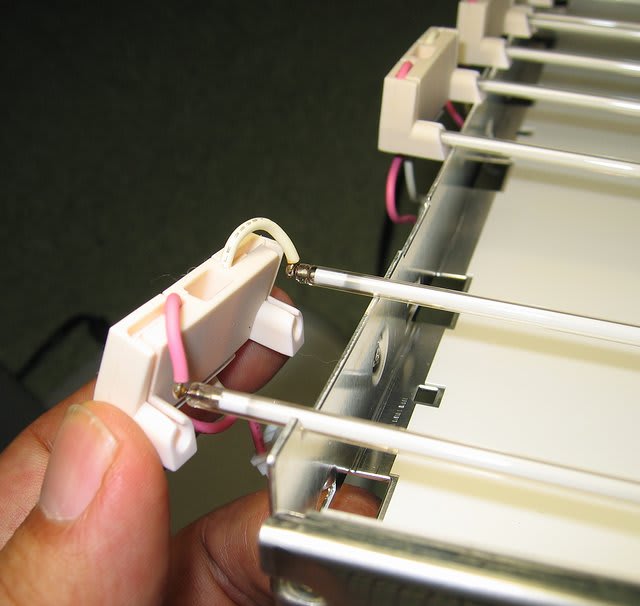

冷陰極管の半田付け部分を確認する為、冷陰極管をフレームから取り外す前にコネクタ部分のゴムブッシュを中に落とし込む。

冷陰極管をプラスティックのホルダーからマイナスドライバを使ってこじって外す。結構強めのテンションで挟まれているので、冷陰極管を折らない様に細心の注意が必要だ。

12本全てホルダーから外し基板を持ち上げた所。冷陰極管は、結構長いので、いくらかしなる!

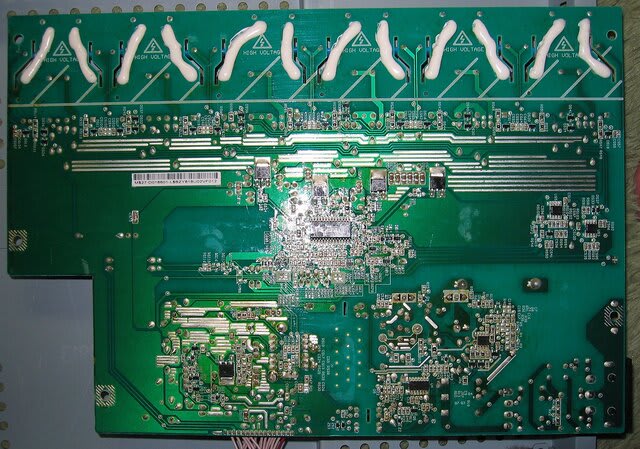

やっとの事で、冷陰極管本体の取り付け部までたどり着けた。この取り付け部分は、PC板を介して取り付けられているが、面白い事に、各冷陰極管からPC板上に渦巻き状のパターンがお互いに延びて、それぞれ隣り合う陰極管と間隔をおいて渦巻き状に絡まっている。パターンでL成分とC成分を作っているような感じである。

冷陰極管やそれ用のインバーター回路は残念ながら私が携わった機種では使わなかったので、勉強したことが無く、詳しい事は良く判らないが、なかなか面白い設計の様な気がする。時々VCOなんかではパターンLとしてこんな感じのを使ったりすることも有るけど、、、

インバータのトランスにつながる側もゴムを外して、半田付け状況と黒ずみを確認する。

一通り全部の冷陰極管の電極部分を確認したが、極端に黒ずんで劣化していたり、電極の接触不良等も見受けられない様に見える。う~ん、ますます原因が判らなくなってきたな、、、、

ここまでバラした物の、はっきりした原因の特定が出来なくて、がっかりしながら又バラした時の逆順で元通りに液晶パネル本体を組み立てる。

なお、組み立てる時には埃が入らない様に、またパネルについた埃をブロワで良くとばしてから元通り組み付け。

基板類を仮組して状況を確認するが、特に変化はなく、今は正常に動いている。う~ん、不安定な所が見つけられないな~、、、回路図でも起こして、真面目に各部電圧を確認するようだろうか、、、回路図起こすの、部品が1608チップで、見え難いから、めんどうだし、高圧部分は手持ちの機材じゃ測定できないし、、、、続きは、また気が向いた時だな(汗)

2012.10.6(2/9)

26インチモニタージャンク 分解・検証

26inchモニター修理 その2

26inchモニター修理 その3

また再度バラして、不安定なところを探す。先ずは、先日開腹したケーブルをテープで補修した部分。1000V近い高圧部分なので、刷毛の木製の柄で、点灯状態で触ってみるがほとんど何の変化も無し。う~ん、ここは無関係か、、、

基板上では、それらしい不具合個所が見つけられないので、冷陰極管とその半田付け部を疑って見る事にした。冷陰極管は、液晶パネルの裏側になるので、液晶パネルを分解する事になる。

まず、外の鉄フレームと中のプラスティックフレームの嵌め合い箇所にマイナスドライバーをつっこんで、ラッチを外す。

↑ラッチを外していくとこんな風に、鉄枠と中身が外れてくる。

↑鉄枠と液晶パネル+バックライトが外れたところ。

枠が外れると、↑こんな風に液晶パネルが持ち上がるので、基板のついてない方の端を指で持ち上げてガラスパネルを基板ごと外す。

↑こんな感じで、パネルに基板とTABがくっついて外れる。

液晶パネルを外したら、バックライト側のアルミフレームと黒いプラスティックフレームのラッチを、マイナスドライバで外す。

黒いプラフレームを外すと、白い拡散板が外れて、いよいよ冷陰極管ののお出まし。左の白い枠の中がバックライトの冷陰極管。さすが26インチのモニターだけ有って、冷陰極管も12本使用されていた。

冷陰極管の根本を確認するが、多少の黒ずみは見られるが、もうすぐ寿命という程では無いような気がする。もっとも冷陰極管なんて専門じゃないから良く判らないが、まあ、末期の蛍光灯の黒ずみと比べてって感じかな。

この状態で、基板を裏に仮組みして↑点灯させてみる。見た感じ、どれかが寿命で暗くなっているとか、ちらつきが出ているとか特にないようで均一に光っているように見える。

冷陰極管の半田付け部分を確認する為、冷陰極管をフレームから取り外す前にコネクタ部分のゴムブッシュを中に落とし込む。

冷陰極管をプラスティックのホルダーからマイナスドライバを使ってこじって外す。結構強めのテンションで挟まれているので、冷陰極管を折らない様に細心の注意が必要だ。

12本全てホルダーから外し基板を持ち上げた所。冷陰極管は、結構長いので、いくらかしなる!

やっとの事で、冷陰極管本体の取り付け部までたどり着けた。この取り付け部分は、PC板を介して取り付けられているが、面白い事に、各冷陰極管からPC板上に渦巻き状のパターンがお互いに延びて、それぞれ隣り合う陰極管と間隔をおいて渦巻き状に絡まっている。パターンでL成分とC成分を作っているような感じである。

冷陰極管やそれ用のインバーター回路は残念ながら私が携わった機種では使わなかったので、勉強したことが無く、詳しい事は良く判らないが、なかなか面白い設計の様な気がする。時々VCOなんかではパターンLとしてこんな感じのを使ったりすることも有るけど、、、

インバータのトランスにつながる側もゴムを外して、半田付け状況と黒ずみを確認する。

一通り全部の冷陰極管の電極部分を確認したが、極端に黒ずんで劣化していたり、電極の接触不良等も見受けられない様に見える。う~ん、ますます原因が判らなくなってきたな、、、、

ここまでバラした物の、はっきりした原因の特定が出来なくて、がっかりしながら又バラした時の逆順で元通りに液晶パネル本体を組み立てる。

なお、組み立てる時には埃が入らない様に、またパネルについた埃をブロワで良くとばしてから元通り組み付け。

基板類を仮組して状況を確認するが、特に変化はなく、今は正常に動いている。う~ん、不安定な所が見つけられないな~、、、回路図でも起こして、真面目に各部電圧を確認するようだろうか、、、回路図起こすの、部品が1608チップで、見え難いから、めんどうだし、高圧部分は手持ちの機材じゃ測定できないし、、、、続きは、また気が向いた時だな(汗)

2012.10.6(2/9)

26インチモニタージャンク 分解・検証

26inchモニター修理 その2

26inchモニター修理 その3