谷殿屋敷阯の駒札案内板

谷殿屋敷阯の駒札案内板

別 名 :谷殿屋敷・友定城

所在地:近江八幡市武佐町 map:http://yahoo.jp/f-Osh7

築 城:長享元年(1487)

初城主:谷氏

区 分:居館

訪城日:2013.5.5

旧中山道・武佐宿の北側に大きな冠木門が建てられ、武佐宿脇本陣の案内板が掲げられている。敷地内には武佐町会館が建っているが、この一帯が谷氏館である。

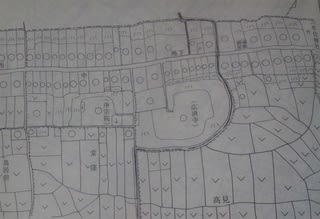

谷氏館は1町四方(約100m四方)あったとされ、武佐町会館の裏手の新興住宅地には「御屋敷」という字名が残っている。

また、新興住宅の一画に「谷殿館跡」の案内板が建てられている

さんど沢(谷殿沢)付近

さんど沢(谷殿沢)付近

市場跡とされる武佐神社

市場跡とされる武佐神社 城跡を思わせる広済寺

城跡を思わせる広済寺

武佐宿脇本陣跡

武佐宿脇本陣跡 武佐昔の町並み

武佐昔の町並み

谷氏館は、長享元年(1487)近江源氏の佐々木一族が小脇館から金剛寺城に移った時に、佐々木家御家人の谷氏もこの地に移り、館を築造したものである。

江戸期には、この地に奥村三郎左衛門が脇本陣として使用し、明治22年(1885)には武佐村役場となり、現在では武佐町会館が建てられている。

谷館は近江守護の佐々木氏に仕えた谷氏の居館であり、佐々木氏が長享元年(1487)に金剛寺城を築いて拠点を移したときに谷氏もそれに従って館を築いて移り住んだ。戦国時代に佐々木氏の後裔である六角氏が滅ぶと谷氏も没落したものと思われる。

中山道に面した交通の便に優れた場所であり、江戸時代には谷館跡の一部が武佐宿の脇本陣として使用されている。武佐宿はまだ尾張清州城主だった頃の織田信長が上洛したときに美濃の斎藤義龍の放った刺客に襲われた地でもある。

近江鉄道の武佐駅から旧中山道を東へ進むと道の左側に冠木門の建つ場所がある。ここが武佐宿脇本陣跡であり、当時の谷館の南端にあたる場所とされる。町会館の案内板に谷館のことが触れられており、会館の裏にある住宅街には館跡を示す標識も設置されている。住宅街と雑木林の境界にある溝が堀跡で、これ以外に遺構は見当たらない。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

参考資料:日本城郭大系、武佐宿脇本陣案内板・滋賀県中世城郭分布調査4

今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました。