東近江・北近江 玄蕃尾城 合同見学会

日 時 2014年9月7日(日)9:00〜17:00

内 容「講義と現地解説」長谷川博美氏(NHK名古屋文化センター歴史講師)

登城前に「玄蕃尾城」講義(このは写真は米ちゃんのを拝借)

お城のデータ

所在地:余呉町大字柳ケ瀬小字北尾624

別 名 :内中尾城

築城期:織豊期 賤ヶ岳戦い天正11年(1583)

築城者:柴田勝家

現 状:山林

区 分:陣城

遺 構:土塁、堀、土橋、馬出虎口、八曲郭、竪堀、空堀、櫓台

城 域:

標 高:459m 比高

目標地:玄蕃尾城下の駐車場・刀根坂峠

国道365号(北国街道)線を柳ケ瀬から敦賀方へ走り、トンネルを抜けたところをスグに右折して林道を約2km。

駐車場:刀根地区の林道に7~8台駐車可

訪城日:2014.9.7

お城の概要

滋賀県と福井県の県境内中尾山の山頂に築かれた玄蕃尾城は、天正11年(1583)に柴田勝家と羽柴秀吉が、信長亡き後の織田軍団の指導権を争って戦った賤ヶ岳の戦いの際に柴田勝家が本陣を構えた所です。曲輪は全部で8つあり、山頂に主曲輪を構え、各曲輪をなだらかな斜面に配しています。

曲輪周囲には空堀を巡らし、曲輪と曲輪の間は土橋で連絡されて、曲輪から空堀。

主曲輪(約40m×40m)の南北に設けられた虎口には、枡形虎口、あるいは馬出しなどを配して、織豊系城郭技術がこの時期にほぼ完成されていたことを窺い知ることが出来ます。

遺構もほぼ完全な形で残っており、滋賀県あるいは福井県に数ある城郭の中でも屈指のものだと思います。

また、主曲輪の東側には櫓台(10m×10m)が設けられており天守のようなものが築かれていたと考えられています。

この玄蕃尾城の築城時期は天正10年~11年と特定することが出来、天正期における織豊系城郭の築城技術を考察する上でも非常に意義深い城といえます。

県境にある内中尾山(標高460m)山頂にあり、天正11年(1583)の賤ヶ岳合戦の際、『柴田勝家軍の本陣』として築城される。屈指の築城技術を誇る。

城は最高所の主郭を中心に、専守防衛に主眼を置きつつ出撃拠点としても巧みに計算された縄張りを見ることができ、諸郭間の機能分化と配置、馬出の完成度、空堀。土塁の発展、天守台が具備され、現存する県内の山城の中で最も発達した構造を示すものと言われている。

歴 史

天正10年(1582)6月27日におこなわれた清洲会議では、秀吉は信長の嫡孫である三法師丸(秀信)を信長の跡目にたて、柴田勝家は信長の三男神戸信孝(織田信孝)を推すが、信長の弔い合戦で明智光秀を討った功績による発言力は強く、丹羽長秀、池田恒興等を取り込んだ秀吉の意見が通り、信長の跡目は嫡孫三法師丸と決定。二男信雄は尾張、三男信孝は美濃を領することになる。

柴田勝家は、美濃を領した三男・神戸信孝と、信長家臣団の中にあって秀吉の台頭を心よく思わなかった伊勢の滝川一益(信長死後、武蔵神流川の戦いで敗れ、関東管領職を失い伊勢長島に帰国していた)と盟約を結び秀吉と対立する。

天正11年1月、滝川一益の配下である伊勢亀山城の城主関盛信が、蒲生氏郷の仲介で秀吉に降伏するが、その城主不在の留守に家臣の岩間三太夫が兵を挙げ、滝川一益に救援を求める。

秀吉はこれを好機として、軍勢を率い(この時の兵力を太閤記では7万とし、賤ヶ岳合戦記では4万余騎としている)、安楽越え(土山町山女原~亀山市安坂山町)、大君ヶ畑越え(国道306号線鞍掛峠)、関ヶ原から土岐多羅越え(養老郡上石津町)の三方から北伊勢の滝川一益を攻める。

亀山城,峯城を落とされた滝川一益は6千の寡兵ながら居城を桑名城から長島に移し、徹底抗戦の構えを見せる。

越前北之庄城の勝家のもとに長浜城の落城、神戸信孝の降伏などの情報は入ってくるものの、豪雪のため軍を動かすことは出来ず、天正11年2月28日(太陽暦では3月21日)、雪解けを待ちきれず、前田利長を先鋒として出陣させ、3月3日には佐久間盛政,前田利家を、3月9日には勝家自ら諸将率い、除雪をしながら、北之庄城を発進。

信長生前の頃に、越前-安土間を短時間で行動できるようにと、勝家自らが整備しておいた北国街道も江越国境が豪雪のために通れず、迂回して敦賀から木の芽峠を越えて近江に入り、刀根街道と北国街道を押さえる位置にある玄蕃尾城(内中尾山)に入城した。

一方、勝家が北之庄を出発したとの知らせをうけた秀吉は、北勢の滝川攻めに一部の兵を残し、主力を率い、3月16日には長浜城に入り、翌日には木之本の浄信寺に本陣を置き、田上山に羽柴秀長、賤ヶ岳に桑山重晴、大岩山に中川清秀、神明山に山路正国、堂木山に木下利久、東野山には堀秀政等を配して対陣する。

こうして、江北・余呉湖周辺で、2月初旬から4月下旬までの2ヶ月間に及ぶ対陣の末、4月20日に佐久間盛政が秀吉軍の中川清秀の守備する大岩山砦を急襲、この知らせを聞いた秀吉が意表を突く早さで大垣から引き返し、大岩山砦の佐久間盛政に反撃を開始。

秀吉軍の反撃の前に佐久間軍が敗れると、柴田軍主力部隊からは戦線を離脱する将兵が続出し、勝家軍は敗走。

越前北之庄城に帰り着いた勝家は籠城を決意するが、秀吉軍の攻城の前に勝家はお市の方とともに自刃。4月24日の北之庄城落城によって賤ヶ岳の戦いは幕がおりた。

玄蕃尾城はその後利用されることなく廃城となった。

ここから、長谷川博美氏が新たに確認された城域

玄蕃尾城域に、戻ります

土塁上の柵(参加者整列)合成写真

土塁上の柵(参加者整列)合成写真

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、余呉と賤ヶ岳合戦、近江の城、淡海の城、他

本日も訪問、ありがとうございました!!。感謝!!

見学 12:30〜16:00 帰途16:00〜

北近江 宮本氏 (米原文化協会 城歩会) 主催 米原文化協会 教養部 城歩会

国指定史跡「玄蕃尾城(内中尾山城)」

玄蕃尾城(げんばおじょう)跡は賤ヶ岳合戦の際に柴田勝家の本陣となった城です。

賤ヶ岳合戦といえば七本槍(しちほんやり)が著名ですが、実は合戦史上最大の築城戦であったことはあまり知られていません。

織田信長亡き後に羽柴秀吉と柴田勝家は後継者争いをはじめます。

天正11年(1583)2月には柴田軍の先鋒として前田利家、利長父子が江北に出陣します。柴田軍の布陣に対して羽柴軍も東野山~堂木山間を最前線として布陣します。この両軍の布陣にともない築かれたのが「陣城」と呼ばれる臨時築城の城です。以後4月28日の合戦までの約2ヶ月にわたり両軍はこの陣城に籠って睨みあいます。

こうした陣城が余呉、木之本に約20ヶ所も構えられました。

ところで長浜城歴史博物館や大阪城天守閣に所蔵される「賤ヶ岳合戦図屏風」には秀吉軍の本陣となった田上山砦や、東野山砦、賤ヶ岳砦、大岩山砦などが城郭として描かれており、江戸時代の人々は賤ヶ岳合戦で城が構えられていたことはよく知られていたようです。

この陣城群中、最も大規模で発達した城郭構造を示すのが玄蕃尾城 です。土塁(どるい)を巡らせた方形の主には天守台に相当する櫓台(ろだい)が北東隅に構えられています。そこには礎石が認められることより実際に櫓(やぐら)が建てられていたことはまちがいありません。この主郭の南、東、北の3方向には虎口(こぐち)と呼ばれる城門が構えられており、特に南と北の虎口の前面には直進を妨げる出桝形(でますがた)と呼ばれる方形の小曲輪(こくるわ)が突出して配置されています(写真下)。また主郭や出桝形の周囲には深くて幅の広い横堀が巡らされています。

です。土塁(どるい)を巡らせた方形の主には天守台に相当する櫓台(ろだい)が北東隅に構えられています。そこには礎石が認められることより実際に櫓(やぐら)が建てられていたことはまちがいありません。この主郭の南、東、北の3方向には虎口(こぐち)と呼ばれる城門が構えられており、特に南と北の虎口の前面には直進を妨げる出桝形(でますがた)と呼ばれる方形の小曲輪(こくるわ)が突出して配置されています(写真下)。また主郭や出桝形の周囲には深くて幅の広い横堀が巡らされています。

こうした構造は16世紀後半の発達した城郭構造を示す貴重な陣城遺構として平成11年に国史跡に指定されました。次回はこの陣城を築いた賤ヶ岳合戦の経過を紹介しましょう。(滋賀県立大学准教授 中井均)

※築城戦=城を築いて向かい合いながら戦うこと。(『広報ながはま』平成23年5月1日号より)

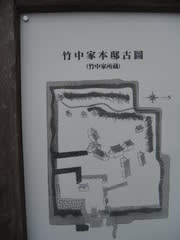

竹中氏陣屋櫓門 マップ

竹中氏陣屋櫓門 マップ

さざれ石(君が世は、千代に八千代~~~dさざれ石の岩をと成りて)

さざれ石(君が世は、千代に八千代~~~dさざれ石の岩をと成りて)

植栽林で、コアジサイが蕾を付けてました。

植栽林で、コアジサイが蕾を付けてました。

縄張り図・鳥瞰図:長谷川博美氏作図(内諾)

縄張り図・鳥瞰図:長谷川博美氏作図(内諾)

ここ 三ツ岩の穴にて待機する。

ここ 三ツ岩の穴にて待機する。

真柄の大太刀が!刃長(約175センチ)の大太刀(説明板の上に)

真柄の大太刀が!刃長(約175センチ)の大太刀(説明板の上に)

刃長5尺3寸(約175センチ)の大太刀を振るって奮闘した、真柄(まがら)十郎左衛門直隆

刃長5尺3寸(約175センチ)の大太刀を振るって奮闘した、真柄(まがら)十郎左衛門直隆

毛受兄弟の墓 map:

毛受兄弟の墓 map:

位置:北陸道の上に掛る陸橋の西側

位置:北陸道の上に掛る陸橋の西側

おまけ【丹生ダム建設の推移】の碑

おまけ【丹生ダム建設の推移】の碑 井元城跡縄張図

井元城跡縄張図  (滋賀県文化財学習シートより)重ね馬出

(滋賀県文化財学習シートより)重ね馬出 城域全体図(長谷川博美氏踏査図2009年)

城域全体図(長谷川博美氏踏査図2009年) 本春日神社殿東の石積から、無理やり登城!

本春日神社殿東の石積から、無理やり登城!

春日神社本殿東側土塁

春日神社本殿東側土塁 春日神社本殿北側土塁

春日神社本殿北側土塁

綺麗に手入れされ、ショウジョウバカマ群生の薄紫色で迎えてくれた!

綺麗に手入れされ、ショウジョウバカマ群生の薄紫色で迎えてくれた!

城は、方形の主郭とその周囲に廻らされれた土塁と空堀があり、主郭東側には重ね馬出の遺構が良く残っている。 重ね馬出の遺構自体あまり見られないことから、貴重な遺構。

城は、方形の主郭とその周囲に廻らされれた土塁と空堀があり、主郭東側には重ね馬出の遺構が良く残っている。 重ね馬出の遺構自体あまり見られないことから、貴重な遺構。

春日神社に向かって左手の空き地内から斜面を登っていく坂道があり、坂道を登り切ったあたりで、郭を囲う空堀の底につながっています。

春日神社に向かって左手の空き地内から斜面を登っていく坂道があり、坂道を登り切ったあたりで、郭を囲う空堀の底につながっています。 春日神社入口西側から左手に神社裏手に登る道がある。 この道を登り切るとそこには井元城の空堀と土塁が現れる。北西一帯の河岸段丘の檜林の中に井元城はあった。

春日神社入口西側から左手に神社裏手に登る道がある。 この道を登り切るとそこには井元城の空堀と土塁が現れる。北西一帯の河岸段丘の檜林の中に井元城はあった。  春日神社の参拝者用無料駐車場

春日神社の参拝者用無料駐車場 国道307号線 春日橋から、妹南信号を左折

国道307号線 春日橋から、妹南信号を左折 春日神社の参拝者用無料駐車場を利用。(県道217号線を永源寺方面) 春日橋から、妹南信号を左折、春日神社の鳥居を過ぎすぐ。

春日神社の参拝者用無料駐車場を利用。(県道217号線を永源寺方面) 春日橋から、妹南信号を左折、春日神社の鳥居を過ぎすぐ。 春日神社の参拝者用無料駐車場を利用。

春日神社の参拝者用無料駐車場を利用。

神興山(420m)主郭跡で

神興山(420m)主郭跡で

砦跡(南側の土塁)・・・・箕浦河原合戦の

砦跡(南側の土塁)・・・・箕浦河原合戦の 北側には顔戸山砦も遠望

北側には顔戸山砦も遠望

スギ林の中を大きく蛇行しながら、2度リフトと交差して山頂駅に着く。

スギ林の中を大きく蛇行しながら、2度リフトと交差して山頂駅に着く。

びわこ塩津、左の木の向こうに竹生島!

びわこ塩津、左の木の向こうに竹生島!