11月8日(土)今日は一日中雨が降ったり、やんだりの、あいにくの天気になっている。 これから仕事をはさみながらの気ままな旅に、浜松方面へ出かける予定である。

11月8日(土)今日は一日中雨が降ったり、やんだりの、あいにくの天気になっている。 これから仕事をはさみながらの気ままな旅に、浜松方面へ出かける予定である。ほどなくして出発の準備も整い、午後7時00分、大阪の自宅を妻と二人、愛車エステイマで出発する。

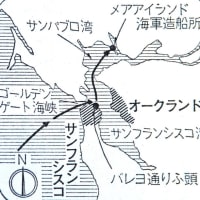

いつものように阪和自動車道 → 西名阪道 → 名阪国道(R25) → 東名阪道 → 伊勢湾岸道→ 豊明IC → R23 → 蒲郡(がまごおり)→ 豊橋→ R1→ を通行し、浜名湖近くの道の駅「潮見坂」に午後10時30分頃に到着する。

今日は明日の予定も考え、この道の駅で車中泊をすることにしていた。

この道の駅は場所がいいのか、いつも駐車場は満杯である。

車中泊している車も多く見かける。

キャンピングカーやワゴン車も多く、一般車はガラス面にカーテンなどの細工を施している。

私達も早速、愛車専用に作ってある、白のプラスチックボードを車の全ガラス面に貼り付け、それにカーテンをかけるようにしている。

こうしていると外から車内は全く見えず、それに、かなりの保温効果も高くなってくる。

真冬時のエンジン停止状態でも、寒さを感じずに睡眠することが出来る。

(車中泊)

(車中泊)11月9日(日)朝7時頃目覚める。

夜中に降っていた雨はあがっているが、空一面に厚い雲におおわれ、今にでも雨が降りそうな天気である。

この道の駅の南側は国道1号線が走り、さらにその南は広々とした遠州灘(太平洋)が広がっている。

朝食後、どこに行こうか迷っていたところ、道の駅の案内書から豊田佐吉記念館が目につき、行くことにする 豊田佐吉記念館は、道の駅から20分ほど行った所の里山にあった。

小高い丘のような山に囲まれ、山と山の間には田んぼなどの農地が点在し、里山そのものの景観をかもし出している。

その一角に、豊田佐吉記念館はあった

地形的には、北の山を背に、南に農地が広がる日当たりの良い場所に、記念館は建てられている。

私達は専用の駐車場に車を止め、記念館に向かって行った。

記念館といっても、里山によくある日本の建築家屋そのもので、庄屋のような建物である。

門をくぐると左側に母屋があり、その前に豊田佐吉の像が建てられている。

像の奥は、よく整備された日本庭園で、一帯に落ちついた雰囲気が漂っている。

母屋には、豊田章一郎の表札がかけられていた。

右側の建物が、豊田佐吉の業績を称える展示室がある

豊田佐吉記念館の建物全景

豊田佐吉記念館の入り口

庭園の前に立てられている豊田佐吉像と母屋

私達は、豊田佐吉像の前で記念の撮影をした後、展示室に入って行った。

その前に、豊田佐吉の時代背景について触れたいと思う。

佐吉は慶応3年(1867年)2月14日に誕生している。

明治17年(1884年)は、税の徴収が年貢米から、金銭による納税に代わった年でもある。

現金収入のない、当時の日本の多くの農村は、極貧にあえいでいた。

50銭、一円の税金が払えないために、田畑を売り払ったり、破産する者が続出している。

こうした背景のもと、自由民権運動が火のごとく、地方まで広がっていった。

それに、明治15年から20年頃には、赤痢やコレラ・天然痘などの伝染病が猛威をふるい、全国で13万人ほどの死者を出している。

東海道線も、まだ開通されておらず、各地でレール敷設工事が行われていた。

こんな状況下の浜名湖畔の寒村で、豊田佐吉は生まれる。

父の伊吉は、名人の評判の高い大工であったが、村々も不景気で、とんと仕事はこなかった。

青年になった佐吉は、毎夜、近くの観音堂で仲間達と共に、漢詩の朗読や歴史・時局についての勉強会を開催していた。

そんな折の、明治18年4月、政府は専売特許条例を制定して、欧米諸国と同じように、発明の理念を、日本に普及させようとしていた。

このことが常に頭にあった佐吉は、明治9年に信州の臥雲辰致(がうんたつむね)という人の、ガラ紡績機の発明を知って、胸が躍るような感動を覚えていた。

「そうだ 織機(はたご)がある。織機を発明して、みんなを楽にしてあげよう」と考えるようになっていた。

発明が身近な織機(はたご)であることに考えついた佐吉は、それ以来、昼間の大工仕事の傍ら、毎夜、新しい織機の発明に全力を傾注していった。

しかし、佐吉には、学歴も財力もなく、あるのは、「発明」という 二文字で、対象となったのは身近にあって、母親が毎日のように使っている織機であった。

来る日も来る日も、大工仕事を終えて帰ってきた佐吉は、納屋に閉じこもり、試行錯誤を繰り返していた。

近所の人たちにも、大工仕事をおろそかに、納屋に閉じこもり、織機の開発を続ける佐吉の姿を見て、変人扱いする、冷たい目で見るようになっていた。

父の伊吉も、大工仕事をそこそこにする佐吉を快く思っていなかった。

良き理解者は、いつも優しく佐吉を見守る母親であった。

明治23年(1890年)佐吉が試行錯誤の苦労を重ね、考案した「木製人力織機」が出来上がった。

早速、佐吉は製作したばかりの織機で、母親に布を織ってもらった。

母親は、佐吉の発明した織機が、今まで使っていた織機とは全く違って、能率よく、しかも綺麗に布を織りあげ、その使いやすさに驚いた。

そして、母親は、今まで佐吉の歩んできた苦心と労力が実を結び、織機と織った布の出来ばえに、大きな感動を味わざずにはいられなかった。

佐吉は「これは発明の第一歩だ、発明に終わりはない、もっとすばらしい物を発明しよう」と新たに決心していた。

展示室には佐吉の発明した織機などがずらりと展示されている

佐吉が試行錯誤を重ね最初に発明した豊田式木製人力織機

生産性を大幅に向上させ、好評を得た糸繰返機を発明する(明治27年)

木鉄混製動力織機 豊田綱領

明治29年(1896年)29歳になった佐吉は、ついに、日本で最初の動力織機を発明する。

発明した織機の評判はよく、発明家として豊田佐吉の名は、世間に広く知られるようになった。

その為にか、日本の各地から、多くの名士が佐吉の会社(工場)を訪れるようになってきていた。

また、国家で権威ある大隈重信候は 「日本人の知恵と力を広く海外に示した」ことに対して、感銘を受け佐吉に敬意を表した。

当時の世界で最高性能の完全なる G型自動織機

佐吉は大正3年(1914年)海外からの、綿布需要増大にともない、従来の開発してきた広幅織機に、たて糸切断自動停止装置など多くの発明を加え「N式動力織機」の開発に成功する。

このN式織機が、佐吉が究極の目標に定めていた、G型自動織機の発明の基になっていく製品であった。

大正13年(1924年)に佐吉は、今まで育んできた、全ての技術の創意を結集して作り上げた、G型自動織機の開発に成功する。

G型自動織機は、当時、世界で最高性能の、完全なる自動織機として完成さした織機であった。

この自動織機の発明は、日本における産業近代化の一端をなし、また、世界で認められ、当時のトップメーカーであったイギリスの、プラット社へ100万円で特許権を譲渡する。

この資金が佐吉の長男・喜一郎に渡され、国産自動車の研究・開発が進められるようになっていった。

これが現代の 世界をリードするトヨタ自動車のルーツである。

佐吉が父親に隠れて発明に没頭した納屋

佐吉は大工修行の出された先や、この納屋で、父親に気付かれないように夜なべをして、手織機の(はたご)の研究・考案を重ねて構想図をまとめるのに奮闘する。

出来上がった構想図に基づき、組み立て作業をするが、当初は壊すことの繰り返しであった。

佐吉が発明に没頭した納屋の内部 母屋から納屋までの通路

現在の佐吉生家の上にある元屋敷跡

元屋敷跡の敷地内にある 豊田佐吉生誕の地 記念碑

広い敷地内に立てられている佐吉の生家

佐吉の父・伊吉が佐原家から独立して、豊田家を継いで住んいた所である。

後に、トヨタ自動車を創設した佐吉の長男・喜一郎もここで生まれた。

生家屋敷内では 外国から来た子供達に、凧作り体験が行われていた

生家の内部には外国から来た多くの子供達が、凧作りを楽しんでいる。

入り口の土間の壁には、当時使っていた、数多くの農具が展示され、その奥には釜戸がそのままの形で残されている。

居間奥の板の間には、織機が置かれ、母親が布を織るシーンと、布を織っている母親の肩に手を置き、温かく見守る、佐吉の姿を再現している。

生家屋敷内で外国の子供達に凧作りの指導する人

休憩室では機織(はたおり)体験もできる

百折不撓(豊田佐吉伝より) 報恩創造(豊田章一郎)

佐吉の生家からの帰り道の道脇に「百折不撓」と「報恩創造」を書いた碑があった。

「百折不撓」は、どんな苦難であっても、最後までやり通す不屈の精神を現している。

これは佐吉の人生そのものを、表しているように思える。

また、「報恩創造」に関しては、常に顧客に感謝しながら、顧客に求める物を創造し、造って行く製造メーカの基本姿勢を表しているように感じる。

豊田佐吉記念館の見学を終えた、私は、この記念館は、世界をリードするトヨタグル-プの方達だけでなく、全ての物造りに携わる人たちに、教訓を与える記念館であることが理解できてくる。

やはり、我々はいつの時代においても、このような施設から、学ぶことを忘れてはならないと思った。

物作りの基本は、移り変わる時代の流れや、日進月歩で改革され、革新されていく技術を学び、しっかりと掴みながら、創造性を膨らませ、実践することに他ならないと思った。

昔からの格言にある「温故知新」の言葉の大切さを、あらためて感じさずにはいられなかった。

| 豊田佐吉とトヨタ源流の男たち小栗 照夫新葉館出版このアイテムの詳細を見る |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます