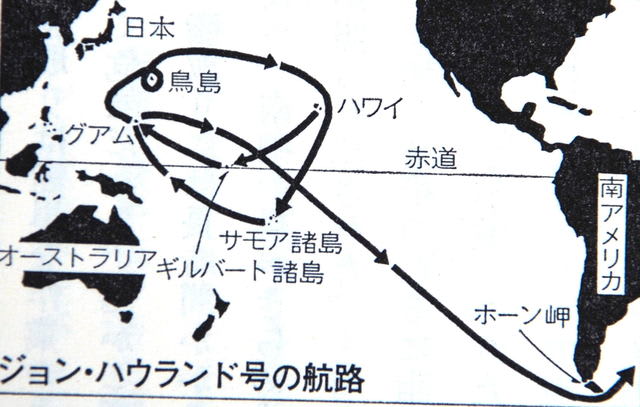

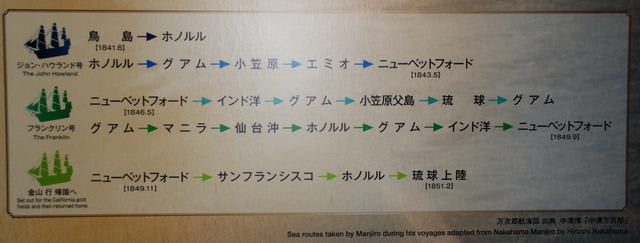

1841年12月1日、捕鯨船ジョン・ハウランド号は、日本人の遭難者の5人のうち4人をハワイに残し、新人のジョン万次郎一人を加えてホノルル港を出航する。

ホノルル港で、別れの朝、船頭の筆之蒸たち漂流民4人は、涙を流して万次郎を見送った。

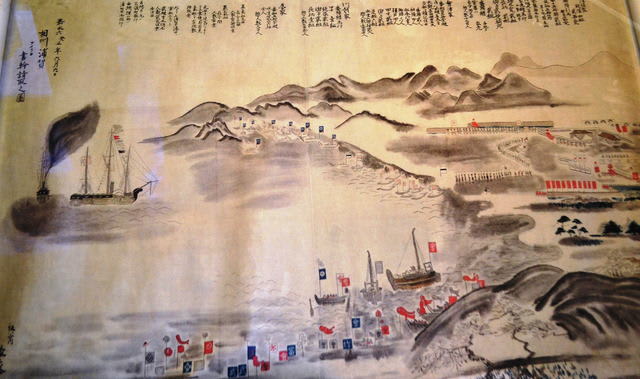

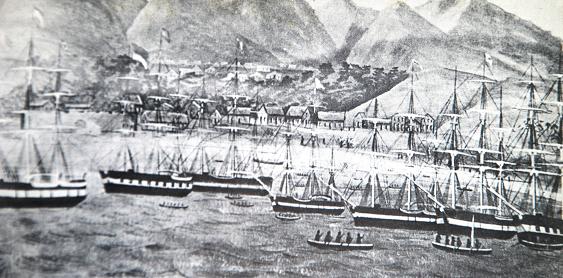

ハワイ諸島 オアフ島 ホ ノルル港に停泊する捕鯨船群の様子。

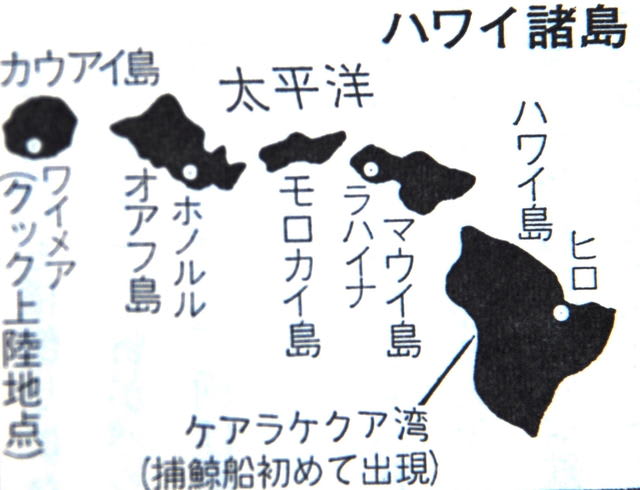

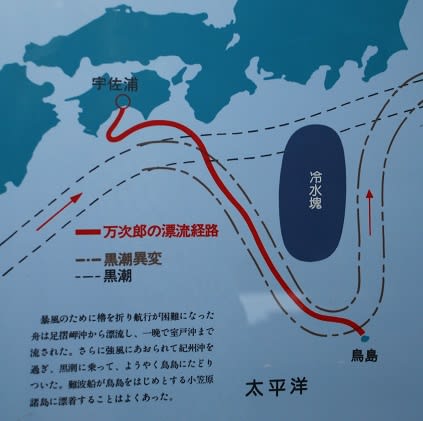

前年の11月20日に鳥島から寄港する。 出航の折には筆之蒸たち4人はワイに残り、万次郎のみ乗船する。

万次郎は、ホイットフィールド船長から、アメリカ行きを誘われた話しを聞いた時、初めは夢ではないか! と思った。

万次郎は捕鯨船に乗って、先進的な国、未知の世界に想像を膨らましていた。

星を見て海を走る方法、逆風に向って走れる異国の船、方角を示す磁石、各国の地図など、どれを見ても驚きの連続であった。

万次郎がアメリカ行きを了解した折、ホイットフィールド船長は、「ならば、私がすべて保障する」 と言ってくれた。

万次郎にとって、船長の言葉は、涙の出るほど、うれしく、また、船長の父親のような温かい人柄に、感謝の気持ちで一杯であった。

そして、アメリカ行が現実のものになったことを実感して、これから体験する未知の世界への喜びや希望・不安が交差していた。

万次郎たち漂流民5人を乗せたジョン・ハウランド号が寄港したハワイ諸島 (オアフ島ホノルル)

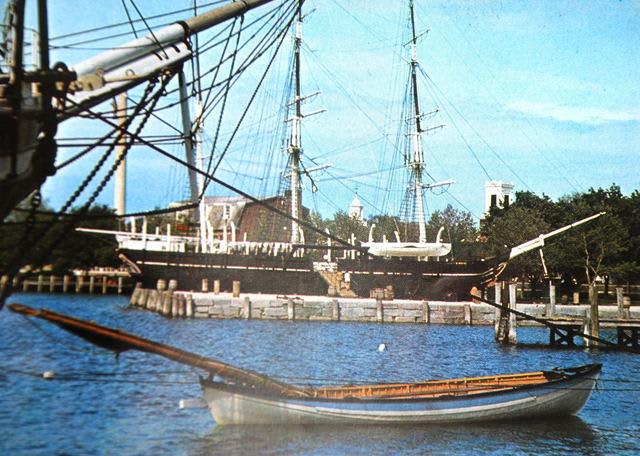

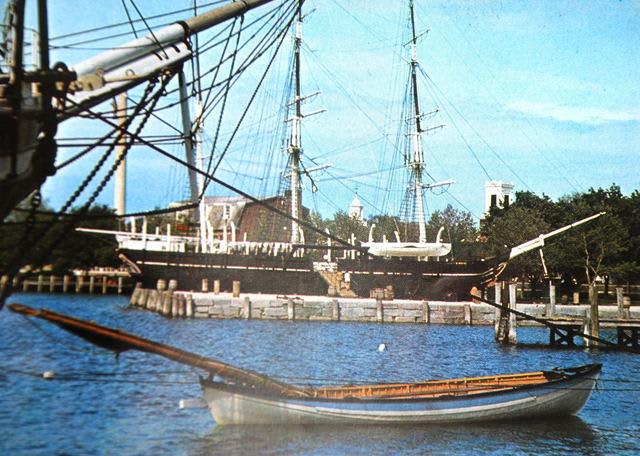

捕鯨船 ジョン・ハウランド号

ホノルルを出港して、捕鯨のできる海域に入ると、船長は乗組員を甲板に集め、 サー 鯨を捕るぞ! と檄をとばした。

甲板から30m上方のマストに取り付けられた ”カラスの巣” と呼ばれる見張り台

ジョン万次郎も、船長の指示で見張台に昇った。 揺れが激しく、振り落とされそうだった。

「潮を吹くぞ! ほら、ほら、吹いているぞ! 鯨の大群だ」

3隻のボートが下ろされ、乗組員が、器用にピョン、ピョン ボートに飛び降りる。

ボートは6人乗りで、オールや3~4本のもりややりなどの七つ道具と、食料や水などが積み込まれている。

本船から信号旗で、「鯨はどこにいるか! 浮上しているか! 潜っているか!」 などの情報をボートに伝える。

本船からの情報を受けた3隻のボートは、先陣を争って鯨に近づいて行く。

「それ、もりを打て! 打て!」

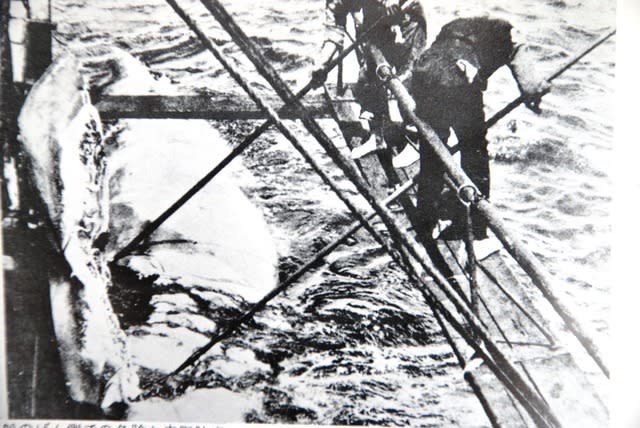

鯨に 当たると もりに取り付けてあるロープが、逃げる鯨に引っ張られ、疲れたところを仕留める。

実際は、大きな鯨の暴れ具合で、船員の腕がちぎられたり、海にぶっ飛ばされたりする事故も多く、大変危険な仕事である。

鯨と乗組員たちとの格闘はすさまじく、乗組員たちは精根尽きてぐったりする程である。 しかし、仕事はそこで終わらない。

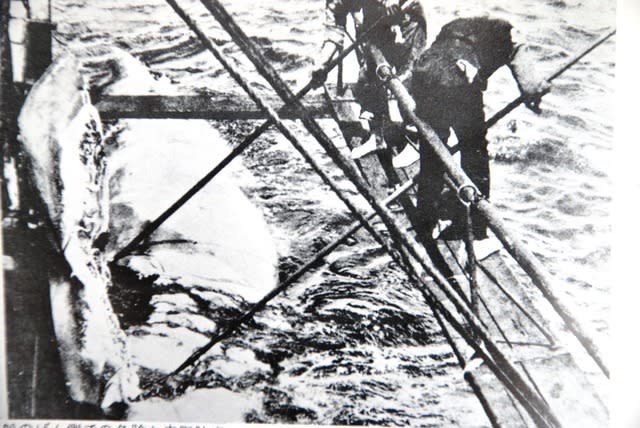

鯨を母船に運び、皮脂肪を切り取って油をとる仕事が残っている。 これは大変な作業である。

鯨との格闘を終え、精根尽きた体で最後の仕事をする。 揺れる船のげん側で、危険な鯨の皮脂肪を切りとって油をとる作業である。

普通だと、母船が鯨の所まで接近するが、風の状態が悪いと、ボートで鯨を引っ張って行かなくてはならない。

80トンもある大きな鯨を引っ張るのは、大変な労力のいる作業である。

作業時間の経過とともに、鯨の血の匂いをかぎつけたサメが群がり、不気味な状況が続いていく。

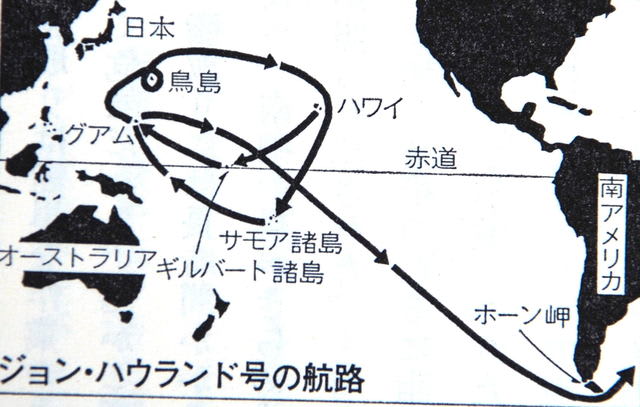

ハワイを出港した、ジョン・ハウランド号は、所々で捕鯨を続けながら、ギルバート諸島、グアム島で食料や水を補給、台湾近海をとおって、日本近海に入る。

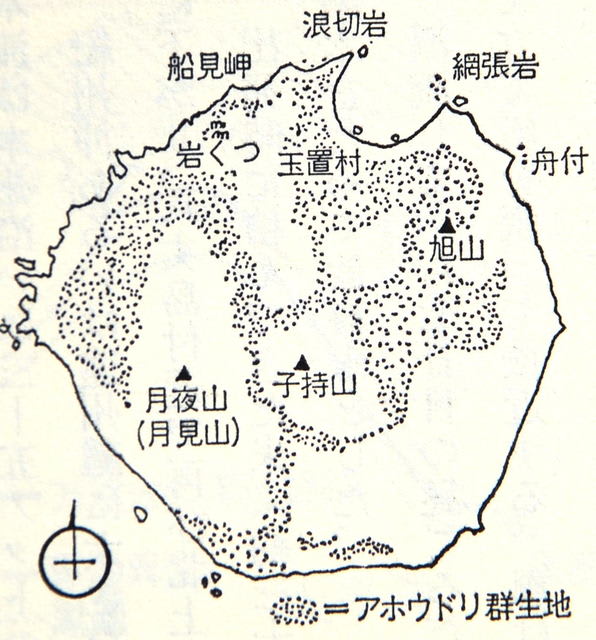

万次郎にとっては懐かしい鳥島付近にもいかりを下ろした。

日本から200~400kmで捕鯨を続けて目標の捕獲を達成したジョン・ハウランド号は、捕鯨を終え、ホノルルに向かった。

ところが、強風と荒波でホノルルには寄港できず、南東に進路を向け、南米最南端のホーン岬を経由してアメリカへと向かった。

万次郎にとっては、初めてのアメリカ本土が近づき、心がわくわくとする。 これから始まる新しい生活に想像が膨らんでくる。

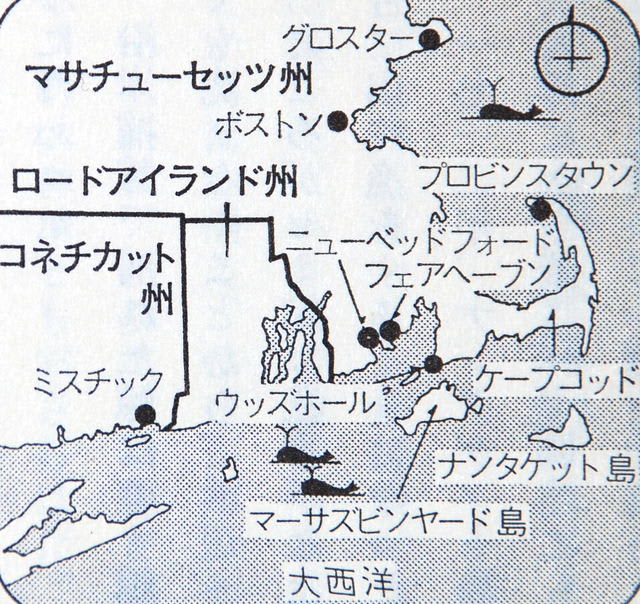

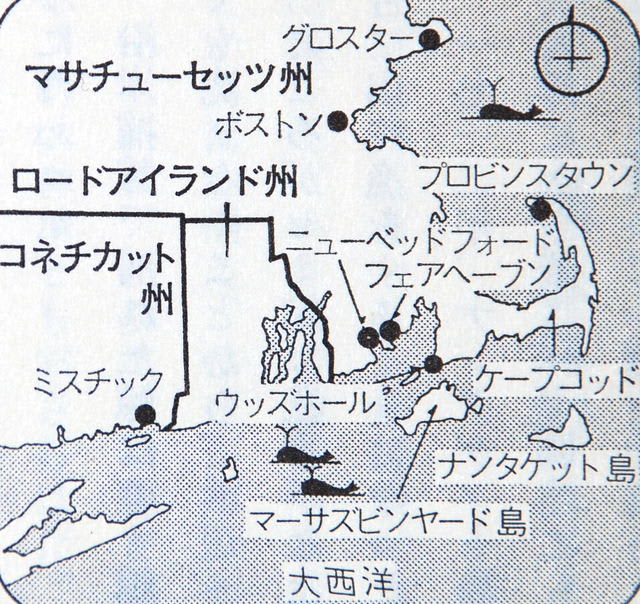

そんな折、ジョン・ハウランド号は、アメリカ東海岸を北上、マサチューセッツ州の南端に近いブザード湾を航行している。

海の彼方に、帯のように長く平ぺたい陸がうっすらと見えてくる。

「あれが私の故郷フェアヘーブンだよ」 ホイットフィールド船長が、指をさしながら、万次郎に誇らしげに説明する。

船はさらに湾内を北上している。 アクシネット川を挟んで右手がフェアヘーブン、左手がニューベッドフォードである。

船はさらに進む。 前方に二つの島があり、橋が架けられている。

舟が近づくと橋の一部が左側に寄せられていく。 アー 「橋が割れた!」 と 驚く万次郎に、ホイットフィールド船長らは笑いころげた。

「船を通すための架道橋である」 と教えられたが、万次郎には強い印象を与えた。

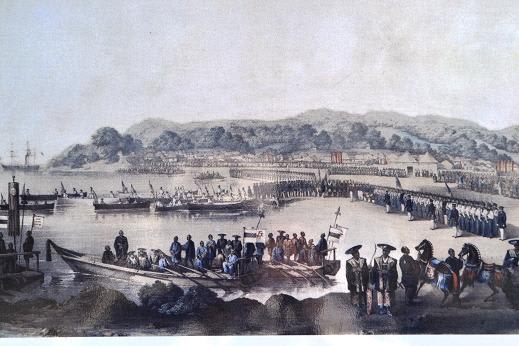

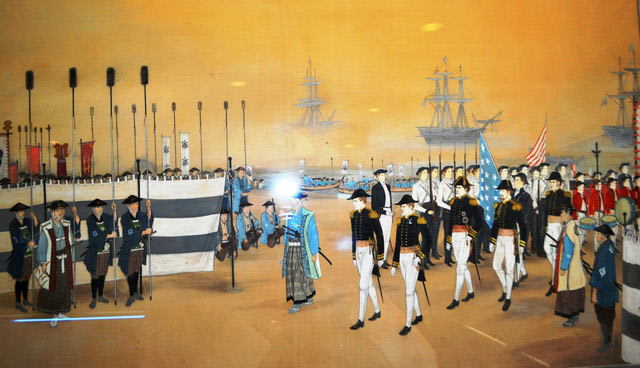

やがて船は世界最大の捕鯨基地であるニューベッドフォード港に帰港する。

「帰ったぞ!」 「とうとう帰ってきたぞ!」 船員たちは帽子をほうり上げ、肩をたたき合って喜んだ。

岸壁には、大勢の船員たちの家族である婦人や子供たち・関係者が出迎え、飛び上って歓声を上げている。

上陸して家族と対面し、抱き合い抱擁する姿を目にした万次郎は驚き、やはり、ここは日本ではなくアメリカだと改めて思った。

乗組員たちは、家族と喜びの対面をした後、港近くの会計事務所でレイ(配当金)を受け取り、にこやかに、次々と家路へと去って行った。

親しくしてくれていた航海士や、やり打ちは、 「万次郎 、今度、また船で会おうぜ!」 と手を握って分かれて行く。

今回の航海で、ジョン・ハウランド号が持ち込んだ鯨油の樽は多く、ホノルルからも別便で送っていた。

船長が、万次郎を連れて、税関・船主の事務所などを回り航海の報告をすると、今回の航海は大成功だと、みんなから賛辞が贈られた。

関係先に行く度に、船長は万次郎をみんなに紹介した。

船長から紹介された人たちは、日本という秘境の国から はるばるアメリカ東海岸までやってきた少年、万次郎に好奇の眼を向けていた。

万次郎も、この頃には、日常の挨拶や英会話には、かなりの力をつけ、話すことに不自由はなかった。

時に、1843年5月7日 のことである。、

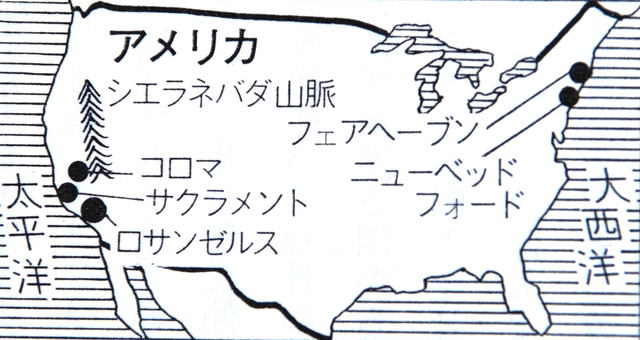

捕鯨基地のあるニューベッドフォード、その隣に、ホイットフィールド船長の郷里 フェアヘーブンがある。

万次郎が日本人として初めて土を踏んだアメリカ 東海岸の町・フェアヘーブンは、隣のニューベッドフォードと共に捕鯨で栄える港町である。

万次郎が訪れたこの時期は、まさに最盛期で、両港合わせて260隻の捕鯨船を有するアメリカ最大の捕鯨基地であった。

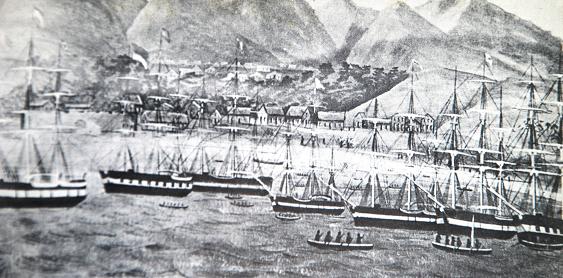

世界最大の捕鯨基地ニューベットフォード港 数十隻の捕鯨船が停泊し、鯨油樽が波止場一杯に所せましと並べられている。

この当時のアメリカでの捕鯨は、肉は捨てられたが、その他の部位は徹底的に利用されていた。

皮から煮出した鯨油は、ランプの燃料やローソクの原材料として、

誕生して間もない蒸気機関や紡績機械の潤滑油としても使われていた。

骨もスッテキの柄や洋服のボタンなどに使われ、市民生活を営む上でなくてはならない資源や原材料であった。

そして、ホイットフイールド船長は、万次郎に

「世界中の捕鯨船の数は900隻で、そのうち八割以上が米国籍であり、欧州にも輸出している。」

「捕鯨は、アメリカの重要な基幹産業であると・・・・・」 と説明する。

ニューベットフォードに帰港して、主だった仕事や連絡を終えたホイットフィールド船長は、万次郎を連れて、馬車に乗り込み 船長の郷里 フェアーヘーブンに向った。

やがて、二人を乗せた馬車は、帰港する時に見かけたあの架道橋を渡って行く。

橋を渡ると、船長の家のある町 フェアヘーブンだった。 人口1000人ほどの小さな町である。

フェアヘーブンは、ヨーロッパを思わせる、落ち着いた雰囲気を感じさせる街並み続き、その周辺には、緑豊かな農地が広がっている。

敬虔なクリスチャンが多く、南部の奴隷解放運動への理解力も高く、突然現れた 日本人の万次郎を、温かく受け入れてくれそうであった。

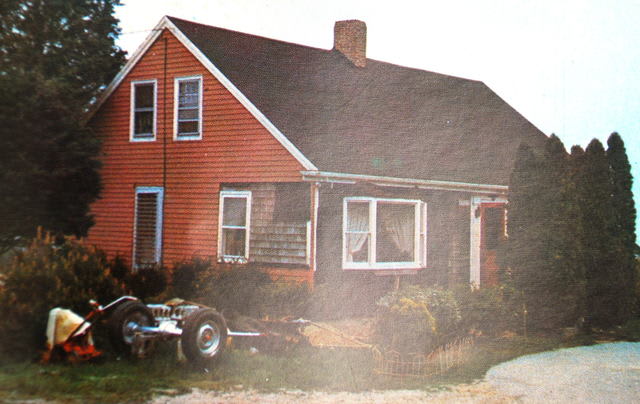

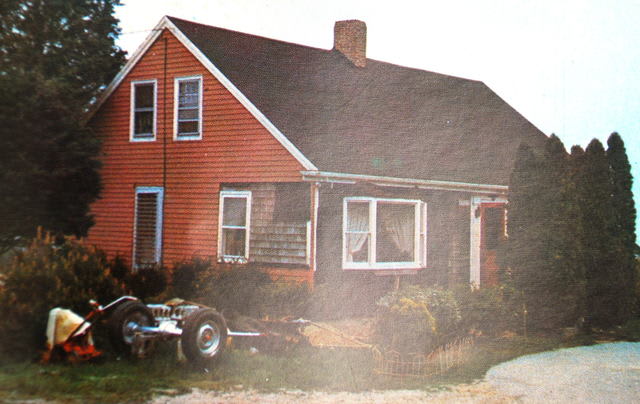

馬車は、架道橋から10分ほどで、ホイットフィールド船長の家に到着する。 家は海辺に近い美しい住宅街にあった。

だが、4年ぶりに航海を終えて、船長を温かく迎えてくれる家族はいなかった。 (船長は、前回の航海中に夫人を亡くしていた。)

家の近所の住民たちが船長を見ると窓越しに手を振り歓迎してくれている。 子供たちも 「キャプテン」 と言って集まってくる。

船長と一緒にいる万次郎に好奇のまなこが向けられる。

ついぞや見たことのない顔立ち。 東洋人!、中国人!

ささやきあう隣人に 船長は 「ジョン・マン。 日本人だ。 私の息子だ」 と大きな声で紹介する。

フェアヘーブンの丘の上にあるホイット・フィールド船長の自宅、万次郎も一緒に住む。

翌朝、船長は近所に住み、船長の下で航海士をしていたジエームズ・エイキンの家を訪れ、

「船長は、これからニューヨークに所要があって出かける。」

「しばらく万次郎を預かってほしい。」

「そして、万次郎を基礎から勉強さしたいので小学校に通わせてほしい。」 と依頼した。

「よくわかりました。 ジョンを世話しましょう」 と承諾してくれた。

船長とは、海で生死を共にした仲間同士。 友情の絆は強かった。 その後、船長はあわただしくニューヨークに向けて船で出港して行った。

そして、万次郎のフェアヘーブンでの新しい生活が始まった。

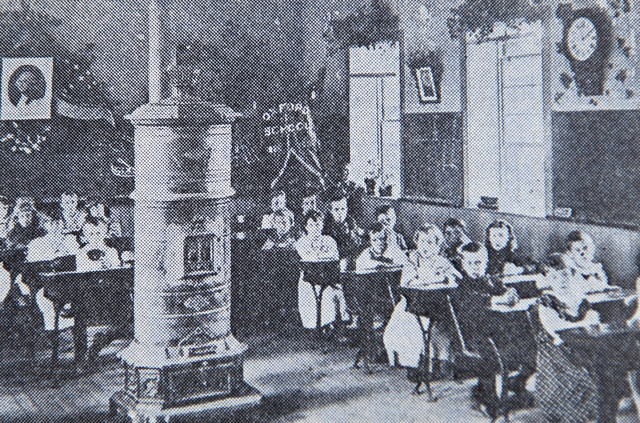

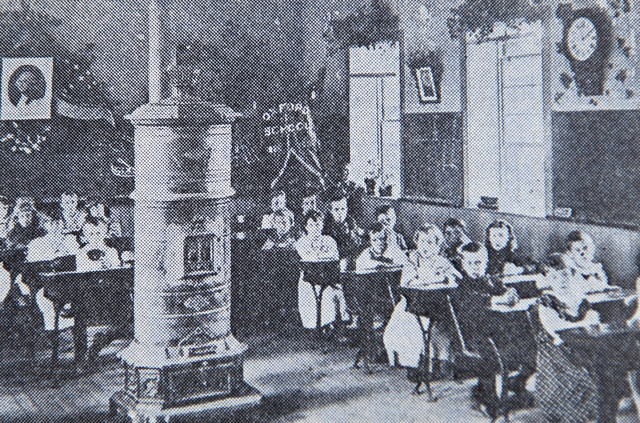

「ジョン万次郎君を紹介します」 万次郎は、オックスフォード学校の1年生に入学する。

体の大きい 1年生 に 生徒たちは驚き、目をパチクリさしていた。

万次郎はこの時16歳で、日本からアメリカで学ぶ最初の留学生となった。

先生は、隣家に住むジエーン・アレン(女性)で、のちに捕鯨船の船長と結婚する。

この船長が、日本が開国後して最初に入港した米国船の船長であった。 縁とは不思議なものである。

この時、船長が日本で買った着物や装飾品がフェアヘーブンの資料館に現在でも展示している。

当初から、ホイットフィールド船長は、万次郎の才能を見抜き、アメリカの学校で基礎から学ばせる方針を立てていた。

万次郎に高等教育を受けさせ、修行積んでいけば、必ず社会で役立つ人間に成長していく! と信じていた。

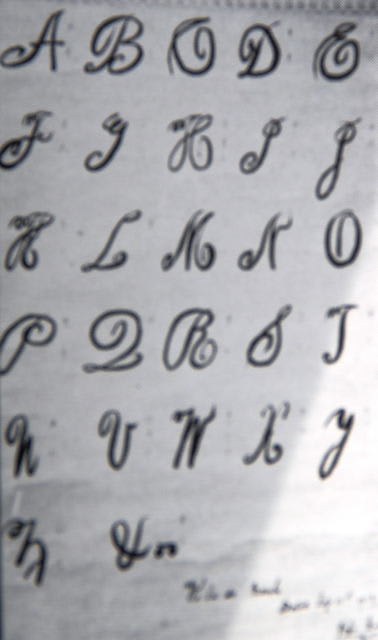

万次郎は船の仲間たちから英語を教わり、話すことは上達していたが、読み書きが不十分であった。

万次郎は学校でも人気があり、幼いクラスメイトは、万次郎に近づいては話しかけてきた。

万次郎は、いつも微笑みながら 幼いクラスメイトに付き合っていた。

学校で習った言葉や文字は、何度も書いて覚え、スペリングも歩きながらつぶやいて暗記していた。

弟や妹のような低学年生たちを、追い抜くには、あまり、時間はかからなかった。

8月のある日、ホイットフィールド船長がニューヨークから、30歳そこそこの夫人を連れて帰ってくる。

ニューヨークで初めて知り合い、結ばれた新しい夫人で、アルバタイナさんという名前の人だった。

働き盛りの船長は、家庭を任せて、捕鯨に出て行くためには妻が必要で、万次郎のことも気がかりあった。

アルバタイナ夫人は、船長の意趣にかなう優しい人だった。

船長は新しい生活の出発を気に、ここから9km離れたブザード湾に突き出た所で、海のよく見える丘の上に家を新築した。

また、船長は数ヘクタールの土地を買い農耕をも初めた。

人を一人雇い入れ、農地に開墾し、作物の栽培や家畜などを、万次郎を入れて3人で農作業を行った。

アメリカに来て万次郎が初めて通った学校、フェアヘーブンのオックスフォード学校

万次郎が通ったオックスフォード学校で学ぶ幼い生徒たち

万次郎が書いたアルファベット

万次郎は、オックスフォード学校で、基礎的なことを学んだあと、さらに上級の学校に進学することになる。

ジョン万次郎が住んだフェアヘーブンは、ニューベッドフォードに隣接する町で、航海術などの専門学校があった。

ホイットフィールド船長は、万次郎の能力と意欲を高く評価していた。

船長は万次郎に、フェアヘーブンの航海専門学校(アカデミー)に通って、本格的な技術を学ぶように勧める。

年が変わって1844年、万次郎は17歳になった。 その年の2月、万次郎はアカデミー(専門学校)へ進学することになった。

フェアヘーブンでは、この専門学校のことを、パートレットアカデミーと呼んでいた。 現在の中・高等教育の学校である。

小学校と違って、1時間の授業に対して、2~3時間分みっちり自習しないとついていけないほどレベルが高かった。 読書の宿題も多く与えられる。

英語、文学、歴史、数学、測量術、航海術など、内容は大変高度なもので、万次郎は、歯を食いしばって勉強した。

当時、万次郎と机を並べて勉強し、のちフェアヘーブンの教育委員になったジョップ・トリップという方によると、

「万次郎は驚くほど読書好きだった。 このため学業は著しく進歩し、いつもクラスのトップで、優秀な成績で卒業した」

この話は、1916年1月発行の地元新聞紙に掲載されている。

トリップ氏は、さらに 万次郎の人柄についても語り、

「恥ずかしがり屋で物静かだった。 いつも優しく、丁寧だった。」 と述べている。

また、万次郎は、フェアヘーブンに住みながら、アメリカの国家体制や社会・法・風土・それに、アメリカ人の一人一人の、人を観察するのに絶好のチャンスであった。

当時の学友が述べているように、「万次郎は、高い意欲や向学心が旺盛で、なんでもグングン吸収しつくした少年」 でもあった。

ただ、万次郎は、母への絶ちがたい思慕の情が強く、一人きりになると、母を思い、時々、頬を涙で濡らしていた。

町の中で、同年配の子供が母親と連れ立って歩く姿や、よその家庭に招待されて、温かい接待を受けたりすると、

郷里である土佐中浜の母を、思い出さずにはおられなかった。

万次郎がアカデミーに通い始めて間もなく、ホイットフィールド船長は、再び 捕鯨船に乗り込んだ。

アルバタイナ夫人や万次郎らの盛んな見送りを受け 1844年6月に 出航して行った。

この時、船長夫人は、妊娠中であって、間もなく男の赤ちゃんを出産する。

万次郎は、この目のクリクリとしたウイリアム坊を弟のように可愛がった。

子守していると、悲しいことも、苦しいこともすべて忘れることができた。

専門学校に学び、家に帰ると農作業をする。

そして、ちびちゃん相手の楽しいひと時が、17歳の万次郎にとっては、何よりの楽しみで、申し分のない恵まれた日々であった。

しかし、いつまでも船長の好意に甘えていても、いいのだろうか! と思うようになってくる。

早く自立しなければ! という思いも強くなってくる。

捕鯨の町で17~18歳といえば、もう立派な働き手である。

「手に職をつけて働きたい!」

万次郎は、ある日、船長夫人に心の内を打ち明けて、同意を得る。

1845年2月から隣の町ニューベットフォードの桶屋に住み込み奉公することになった。

万次郎が住み込み奉公に出る。この桶屋で鯨油を入れる樽つくりの基本を学ぶ。

厳しい仕事で食事も三食とも乾いたパンで、万次郎も栄養失調状態に陥り、ついに倒れてしまった。

ホイットフィールド船長夫人の熱心な取りなしで、万次郎は農場に移り、新鮮な野菜や牛乳を摂ってやっと健康を回復する。

だが、万次郎は、この後も、しばらく就業し、辛さを耐え忍び、樽造りの腕を磨きあげていった。

樽は鯨油を入れる為のものであり、この奉公も捕鯨船の船乗りになって役立つ修行となる。

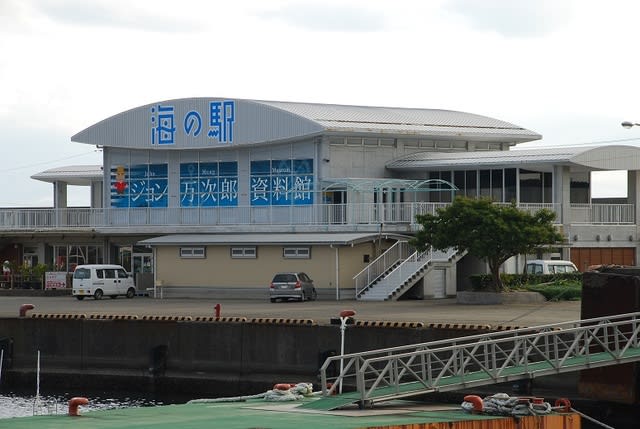

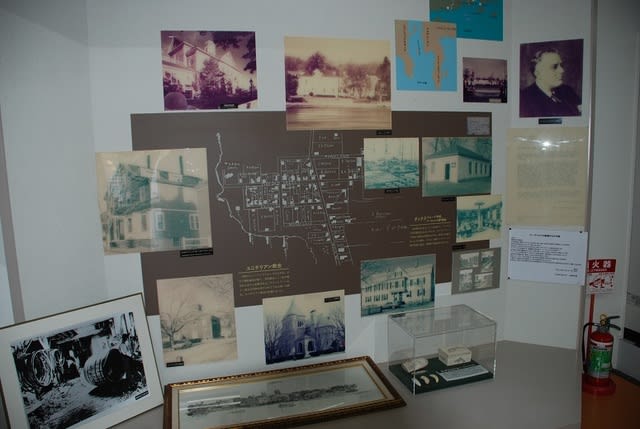

万次郎が過ごしたアメリカ東海岸 フェアヘーブンの展示資料

このころ万次郎は、アメリカ社会の様々な問題点についても考えるようになっていた。

街頭では新聞が売っており、それを買って読むと、アメリカでどのようなことがおこっているのか! 社会の出来事や問題点などをよく知ることができた。

特に、万次郎が関心を持ったのは、アメリカの奴隷制度であった。

奴隷制度の廃止は早くから叫ばれていたが、南部では綿の輸出が盛んになるにつれて、奴隷は益々必要になり、どんどん増えていた。

その数は、300万人から400万人に達しようとしている。

万次郎はアメリカの高等教育を学び基礎学力をつけていく。

英語、数学、測量、航海術・造船技術など幅広く学んだことは、万次郎の能力や人格育成に大きく寄与している。

こうしたアメリカで受けた高等教育が、その後の航海にも活かされ体験し、アメリカのみならず、知識の幅や見聞などが鎖国時代の日本に活かされていく。、

こうした情報や技術は、その後の、近代日本の国造りや、発展の礎になって大きく貢献していく。

この意味から、ホイットフィールド船長は、万次郎のみならず、日本にとっても大きな恩人であるといえます。

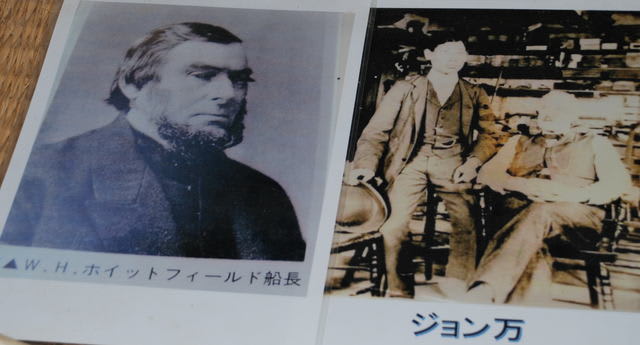

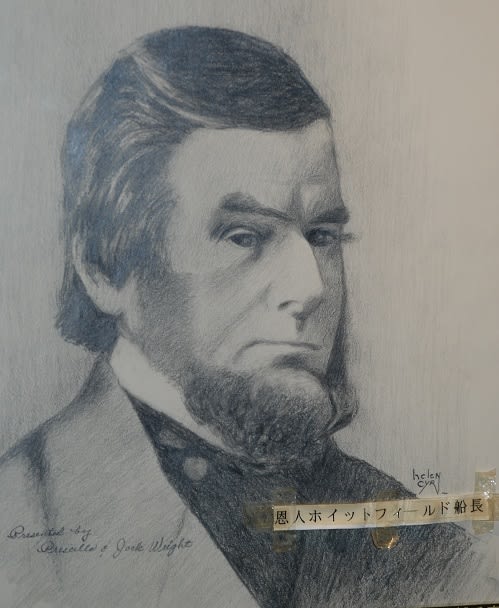

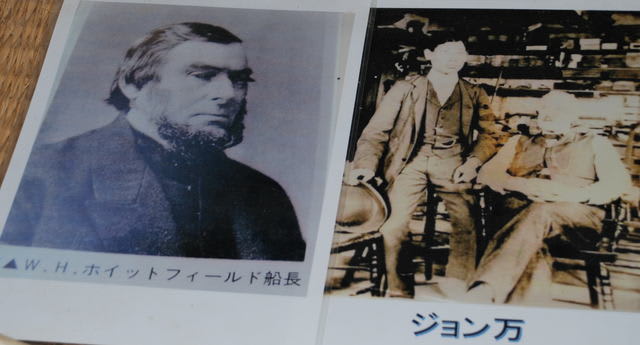

ホイットフィールド船長と万次郎

万次郎は約2年間、ホイットフィールド船長の指揮するジョン・ハウランド号で捕鯨や航海術を習得する。

万次郎は、オックスフオード学校を卒業した後、船長の意見に従い、航海士養成学校のパートレット アカデミーに17歳で入学する。

学校では、最先端の捕鯨技術、航海技術、造船技術などを学び、優秀な成績で卒業する。 この時、万次郎は19歳になっていた。

パートレッとアカデミーを卒業後も、ホイットフィールド船長農場で働いていたが、ジョン・ハウランドに乗船していた アイラ・デービスから航海の誘いを受ける。

アイラ・デービスはフランクリン号の船長に任命されていた。

この時、ホイットフィールド船長は、「ウイリアム・アンド・エリザ号」 で2年前に出かけたまま留守だった。

大恩のある船長に相談しないまま航海に出るのは気がかりだった。

幸いにも船長夫人が、万次郎の航海に賛成し、熱心に勧めてくれた。

万次郎は、アイラ・デービスからの誘いを承諾し、捕鯨船フランクリン号に乗船することに決める。

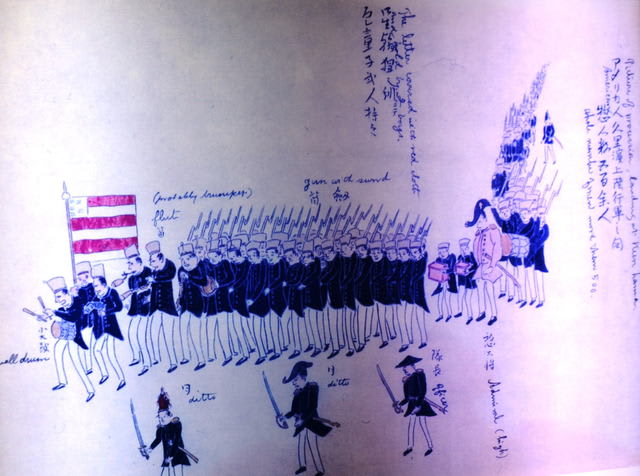

アメリカの捕鯨専用の木造船 フランクリン号 (重量=273トン、全長=30.8m、幅=7.4m、深さ=3.7m)

3本マスト(バーク型帆船) 1830年代にアメリカ マサチューセッツ州ニューベッドフォードで建造。

万次郎の大航海記

万次郎は、1846年5月~1849年9月までの3年4ケ月間、フランクリン号に乗船して、鯨を追って、大西洋、インド洋、そして太平洋を航海する。

「ほら 潮をふいたぞ!」

甲板の上30m、マストに取り付けられた見張り台 ”カラスの巣” から、鯨の群れの発見を知らせる一報が発せられる。

太平洋のマッコウ鯨の好漁場に入って、連日、多忙な日が続いている。

デービス船長の命令が飛び、船体の両側に吊るされた捕鯨ボートが一斉に下ろされた。

万次郎はボート長に昇進、5人の漕ぎ手に命令を下し、鯨がゴールの激しい先陣争いが始まった。

マッコウ鯨の巨大な姿が海面を割って現れる。

「モリ打ち 立て!」 万次郎の命令が飛んだ。

「まだ まだ。 それ打て! 打ち込め!」

もりが突き刺さり、黒い巨体の猛進が始まった。 鯨に打ち込んだモリにつながられた1本のロープがピーンと張り、

6人乗りのボートが鯨に引っ張られて行くが、時間の経過と共に鯨の勢いは弱まり、最後は急所にとどめを・・・」

鯨をボートに引っ張り、母船に横付けすると、乗組員たちは、皮脂肪に切り取り、樽詰めと、決まった工程の作業へ移っていく。

この作業は、捕鯨の度に繰り返し行われる。

グアム島に寄港した際に、他の捕鯨船長から 「日本近海へ出漁するが同行しないか」 と誘われた。

万次郎は、その時、「日本へ帰国できるかもしれない」 と思った。

デービス船長に相談すると、船長は首を横に振って反対した。

日本は鎖国令が出ており、外国に在住した日本人が帰国した場合は、「死罪」 として処刑されることになっていた。

この情報はオランダやイギリスなどからアメリカにも伝えられていた。

デービス船長も、万次郎の身を案じ、万次郎の申し出を拒否した。

18478年10月 フランクリン号はハワイ ホノルル港に入った。 港は相変わらず捕鯨船で賑わっていた。

万次郎は、6年前に別れた筆之蒸たちに会いたく、居場所をつかむためにホノルルの役所へ足を運んだ。

6年前よりも町は発展しているようで、立派な建物が増え、人も多くなっているように感じる。

役所で日本人一人が住んでいると教えられ、万次郎はその住居地を訪れた。

男は寅右衛門だった。 寅右衛門は最初、万次郎の顔を見ても、反応を示さなかった。

「おれだ。万次郎だ」 寅右衛門の顔が見る見るうちに輝き、懐かしさの余り、涙がこぼれ落ちてくる。

寅右衛門は、大工の仕事をしていてホノルル生活に溶け込んでいるようであった。

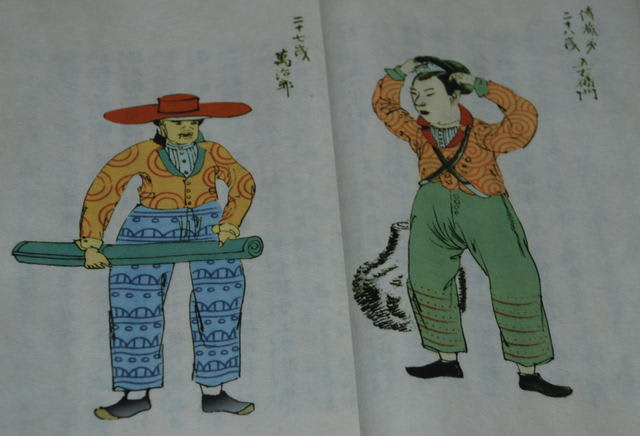

最年長の筆之蒸は、地元の人たちが発音しにくいことから、「伝蔵」 に変えていた。

重助は、病がもとで1846年に亡くなっていた。

伝蔵とご五右衛門の兄弟は前年、ホイットフィールド船長が、ホノルルに見え、日本の近海に行く捕鯨船 フロリダ号 の船長を紹介してくれた。

伝蔵兄弟は、喜んで 1846年11月、二人はフロリダ号に乗ってホノルルから去って行った。

残った寅右衛門にも、日本に向う米船を紹介してくれたが、愛人ができて、ハワイに永住したいといって断った。

万次郎は、寅右衛門から漂流仲間たちの、その後の状況を聞いてから20日ばかり過ぎたころ、一隻の捕鯨船が入港して来た。

伝蔵たちが乗船したフロリダ号であった。 万次郎は桟橋に行ってみた。 船から伝蔵と五右衛門が下船してくるではないか!

3人は手を取り合って再会を喜んだ。

伝蔵によると、3月下旬に八丈島へ上陸しようとしたが、波風が強すぎて上陸できなかった。

そこで、蝦夷(北海道)東海岸に上陸したが、全く人がおらず、船長の指示で船に引き上げた。

万次郎は 「また、機会がある、3人で日本に帰ろう」 と言って励ます。

フランクリン号と同型の船

1847年11月 フランクリン号はホノルルを出航する。 出航して間もなくデービス船長の言動が急変する。 もともとは捕鯨船に似合わず、おとなしい性格の人であった。

ちょっとしたことで、激しくののしったり、暴力も振るうようになった。

そのまま航海を続けていると、船長の容体は益々悪化し、ナイフや鉄砲まで振り回すようになっていた。 このままでは、乗組員に危害が及ぶ恐れが強くなってくる。

万次郎たちフランクリン号の幹部は協議のすえ、一時的に船長を監禁することに決めた。

4月下旬フィリッピン沖で激しい暴風雨に見舞われ、一時は、座礁、沈没の恐れにあったが、乗組員の必死の努力で乗り越えて行った。

5月下旬にフィリッピンんのルソン島 マニラ港に寄港する。 その折にアメリカ領事館に、デービス船長の状況を説明し、本国に送還してくれるように依頼した。

フランクリン号は、船長が不在になったことから、後任を選ぶ全員投票が行われた。

開票の結果、新船長には、一等航海士のエイキンが選ばれ、万次郎は一等航海士に選任された。

万次郎が選ばれた理由は、仕事に対する取り組みが積極的である。 みんなに親しまれている人柄。パートレット専門学校で航海術の知識が豊富である。などであった。

万次郎は3年余りの航海の経験で一等航海士に選ばれたのは、異例の昇進である。

一等航海士になるには、通常だと3~4回の航海と、9年から12年の経験から選ばれる場合が多い。

この航海で、万次郎は、世界の様々な国や土地を訪れ、様々な経験を積んでいく。

捕鯨活動も順調に推移して成果を上げている。

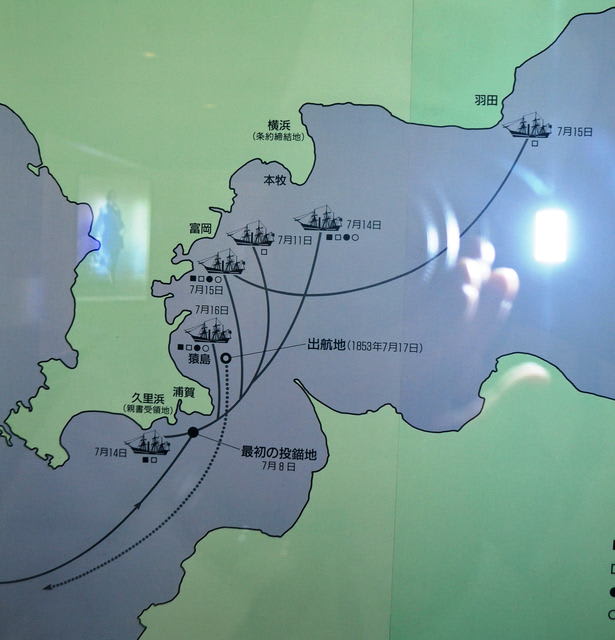

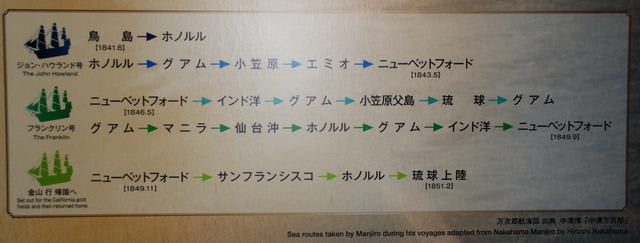

万次郎の乗船したフランクリン号の大航海経路

フランクリン号での万次郎の航海ルート

フランクリン号はマニラでデービス船長を下船させた後、台湾、琉球沿いに北上し、再び 日本近海で捕鯨をしてグアム島に戻る。

約1ケ月間、停泊した後、進路を南にとり、ニューアイランド島付近を経て、セラム島に寄港する。

セラム島で万次郎は、ホイットフィールド船長家族のお土産をかった。

船はインド洋を西進し、アフリカの最南端である喜望峰を回って、1849年8月 数千樽の鯨油を船倉一杯に積んで母港ニューベットフォードに帰港した。

万次郎の配当金は、350ドルだった。

万次郎が帰港したニューベッドフォード港には、ホイットフィールド船長が出迎えてくれた。 二人は久しぶりに固い握手をして再会を喜んだ。

船長はデービス船長の不幸な病気や万次郎の昇進のニュースは知っていた。

「ジョン、君は最先端の航海術で世界を回った最初の日本人だ」 と褒めたたえてくれた。

万次郎も 「ありがとう。 みんな船長のおかげです」 と感謝の言葉を述べた。

しかし、突然、船長の言葉からウイリアム坊やが、万次郎が航海に出かけて5ケ月後に病気で亡くなったことを知らされる。

万次郎の顔色が変わった。 万次郎をあれほど慕っていた赤ちゃんが、信じられない。 失意のどん底に落とされたような気持であった。

万次郎が、第2の故郷、フェアヘーブンに帰ると、多くの人たちが 「一等航海士への昇進おめでとう」 と言って喜んでくれた。

オックスフォード学校・パートレット専門学校の友人や先生たちも祝福してくれたが、ウイリアム坊やを失った心の傷はいえなかった、

万次郎は、今回の航海(フランクリン号)で世界を知る。 世界の情報を集め、知識を深め、大きな心と視野を持った人間に成長していく。

1849年10月 3年余に渡るフランクリン号の航海から、フェアーヘーブンに戻った万次郎は、

鎖国を続け、世界各国が日本を植民地にしようと狙っているとの情報が新聞等で知り、気がかりであった。

世界の列強から、日本は狙われ、様々な情報が新聞紙上などで報道されていた。

捕鯨航海を終えて、わずか2ケ月後には、「何としても故国 日本 を守らねば、救わねば 」との使命感が万次郎を駆り立てていた。

万次郎は、着々と日本への帰国計画の実行案を考えてすすめていた。

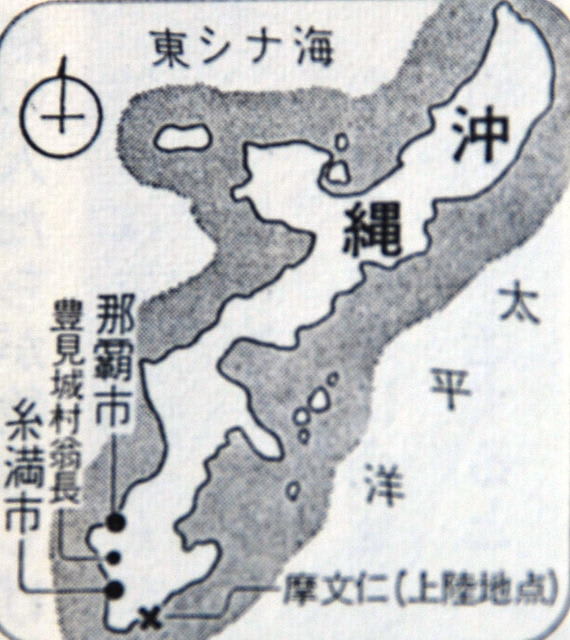

「まずは ハワイに渡って、伝蔵たち漂流仲間と合流し、捕鯨船か! 貨物船に乗って琉球沖で下してもらい、

後は小型ボートを漕いで琉球に上陸する。」 というものであった。

しかし この計画を実行するには、資金が必要であった。 その策が、ゴールドフラッシュにわく、カリフォルニアでの砂金堀だった。

ホイットフィールド船長に、この計画について相談するが、船長は驚かなかった。

万次郎が航海中のグアムからの手紙に、万次郎の帰国の意思が強いことを知っていたからである。

船長は、カリフォルニア行きを賛成してくれ、大いに励ましてくれた。

そうなれば万次郎の行動は早かった。 万次郎は22歳になっていた。

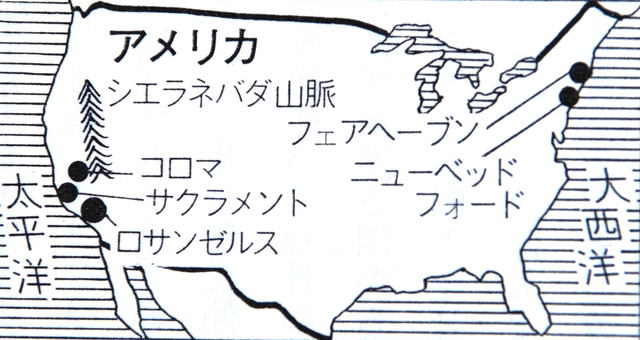

カリフォルニアの金山は、サンフランシスコの北東、サクラメントからさらに奥地にあった。

帰国資源を稼ぐ為にカリフォルニアにある金山で働く万次郎

1849年 カリフォルニア州におこったゴールドラッシュに万次郎も、帰国資金を稼ぐ為に テリーという青年を誘って

第二の故郷であるフェアーヘブンを出発して行く。

当時のカリフォルニア州は、まだ合衆国に加盟していない辺境の地だった。

1850年5月 金山に到着した万次郎たちを待っていた労働は、さらに過酷なものだった。

ツルハシとスコップを持って、休まず、一切遊ばず、万次郎とテリーはひたすら掘り続けた。

最初は雇われ、鉱夫として掘り、間もなく独立して掘り、70日余りの労働で600ドルを稼いだ。

これだけあれば帰国資金に足りるだろうと、採掘道具等一式を、テリーにタダでくれてやり、稼いだ資金を手に、万次郎はさっさと山を下りる。

帰国資金を手にした万次郎は 「一度フェアーヘブンに帰って、ホイットフィールド船長に挨拶してから、日本に帰国しなければ・・・」

との思いが強かったが、往復すると半年間はかかると思われ、 資金ができたことから 日本への帰国の はやる気持ちを抑えることができなかった。

結局、万次郎は、伝蔵たち漂流仲間のいるハワイ島ホノルル行きの船に乗り込んだ。

1850年10月10日、万次郎はホノルルに到着した。 前回の航海で立ち寄ってから3年ぶりに漂流仲間たちと再会をした。

早速、仲間たちに帰国の計画を話をすると、伝蔵と五右衛門は即座に賛成し同意したが、

寅右衛門は、妻もおり、大工の仕事もある。 このままホノルルに残るとの意思が強かった。

万次郎たちは、ハワイで色々とお世話になっているデーモン牧師から、上海行きの商船「サラ・ボイド号」のホイットモアー船長を紹介してもらった。

交渉した結果、日本近海まで乗船さしてもらえることになった。

あとは、上陸用の小舟が必要で、イギリス人から購入し、この船をアドベンチャー号と名づけた。

また、デーモン牧師は、アメリカ領事にはたらきかけ、万次郎たちが遭難してから今日に至るまでの経緯等を述べたうえで、3人の身分証明書を書いてもらった。

万次郎は、ハワイを出発する前に、ホイット・フィールド船長に、

今まで育ててくれ、アメリカの高等教育まで受けさしてくれたことへの恩と、感謝の気持ちを、お別れの手紙に書いた。

1850年12月17日 万次郎たちは、デーモン牧師に心からの礼を述べ、サラ・ボイド号に乗船した。

万次郎たち、3人の日本人を乗せた船は、帆に一杯の風をはらませてホノルル港を出港した。

1851年1月9日 の「フレンド紙」には、デーモン牧師による記事が掲載されていた。

『我々は、ジョン・マン船長が乗り出した冒険の旅の成功を心から期待している。

ジョン・マンは、利口で勤勉な青年である。

あらゆる機会を有効に活かし、英語を間違いなく話し書くようになった。

彼が故国への帰還に無事成功すれば、日本と外国との国交樹立に大いに貢献するであろう。

日本人と英国人、そしてアメリカ人との間の意思疎通をもたらす優秀な通訳となることは間違いない。

ジョン・マンの、アドベンチャー号の成功を祈る。』

サラ・ボイド号は順調に航海を続けた。

船内での万次郎の働きぶりをつぶさに観察していたホイットモア船長は、航海士としてのその資質、能力の高さに驚き、感心した。

だからこそ、アメリカが育てたこの優秀な青年に、鎖国を続ける日本で、

死罪になるような、強行突破的な行動をさせるのが忍びなく、万次郎に説得を試みた。

「この船は上海についたらアメリカへ戻る。 君たちも一緒にアメリカへ戻ろう。

現状の日本への帰国は、あまりにも危険を伴う。

今回は帰国を思いとどまり、改めて慎重な帰国計画を練った方がいい」

このような理に適った提案をする。

しかし 万次郎は、微笑って忠告への礼を述べるにとどめていた。

思えば、万次郎は、当時の日本人が驚くほどのアメリカで学んだ最新技術や、その後の航海体験などを身に着け、幕藩体制が続く日本に持ち帰ってくる。

ジョン・ハウランド号は、万次郎だけでなく、近代的な日本の国作りの原点に繋がる船といっても過言ではない。

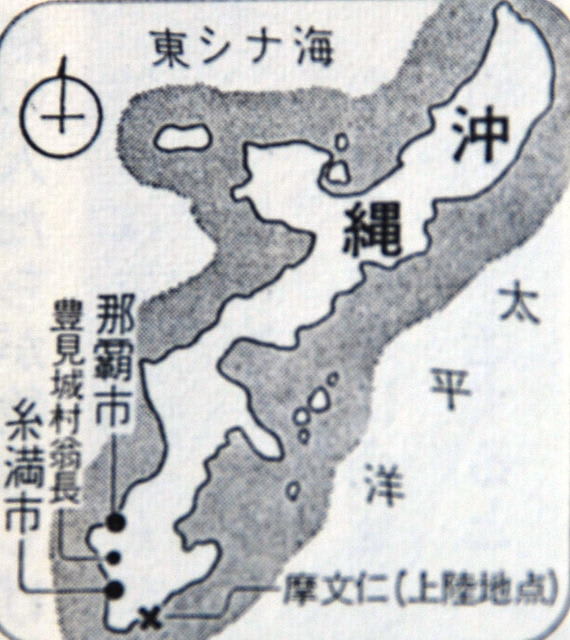

そして ホノルル港を出港して一月半後、サラ・ボイド号は黒潮に乗って琉球沖に到着する。

そして、小型船のアドベンチャー号が下ろされていく。

万次郎たち3人が、日本への上陸用に購入したアドベンチャー号

船長は、万次郎たちを気遣って

「もし琉球に上陸できないようであれば、本船に戻るように・・・・、 そのために出港を遅らすから・・・」 と言っくれた。

万次郎は、船長に感謝の言葉を述べ、アドベンチャー号に乗り移ると、ゆっくりと鎖国を続ける日本の陸を目指して漕いで行った。