2009年6月28日(日) 標高1500mの奥日光で車中泊、朝早くから目覚め、湯の湖、戦場ヶ原や竜頭の滝を見学した後、中禅寺湖にやってきた。

空は晴れているが、目の前にある男体山にはうっすらと霞がかかり、視界がはっきりとしていない。

梅雨のこの季節では、昨年に旅した富士五湖からの富士山も、同様に視界が悪く、期待していた眺望が得られなかった。

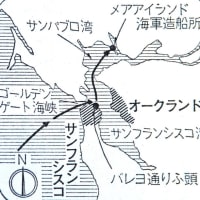

戦場ヶ原や竜頭の滝を見学した後、国道120号を下って行くと風光明媚な中禅寺湖に出る。

中禅寺湖畔沿いには、中禅寺温泉の建物やや神社、別荘などがあり、道路をまたぐ紅い鳥居を抜けると、華厳の滝入口のみやげ物店などが並んだ街に出てくる。

街を抜けるとすぐにヘヤーピンカーブなどの、厳しいカーブが連続して続くいろは坂がある。

いろは坂を下って行くと、東照宮があり、さらに日光市街へアクセス道路が通じている。

日光市街から東照宮・いろは坂ー中禅寺湖ー奥日光間へのアクセス道路である「いろは坂」、ヘアーピンカーブを下る数台の単車。

いろは坂は二つに分かれ、上りが第2いろは坂、下りが第1いろは坂を利用するように造られている。

カーブごとに「いろは……」 の文字が順に表示されている急坂で、現在では48ケ所のカーブがある。

日光華厳の滝や中禅寺湖・ニ荒神社中宮祠・奥日光などに欠かせないいろは坂には、次のようなことが伝えられている。

「古くは男体山や中禅寺への登拝者が通っていた道であった。明治初期まで奥日光は女人牛馬禁制で、女性や牛馬は坂を上れなかった。

そのため上り口は、馬返(うまがえし)と呼ばれ、女性が男体山を拝んで引き返した場所には、女人堂が現在でも残っている。 また、ほぼ中間点には休憩所 「中ノ茶屋」 の跡があり、磁力があるといわれる巨石 「磁石石」 も残っている」

いろは坂にある明智平、日光第一の展望台がロープウエーで結ばれている。

明智平からロープウェイで展望台まで上がると、男体山を拝み、中禅寺湖を望めるのをはじめ、華厳ノ滝、白雲ノ滝、屏風岩などが一望できる日光の代表的な展望ポイントがある。

明智平にある日光第一の展望台からの眺望写真、華厳の滝とその上にある中禅寺湖が一体的に見渡せる絶景である。

いろは坂を登りきると御覧の様な土産物店などを中心とした街が造られ大勢の人達で賑わっている。

いろは坂を上りきると街並みがあり、さらに進むと大きな紅い鳥居が見えて来る、鳥居の横には中禅寺湖が広がり、湖畔に沿って国道が造られている。

大勢の観光客で賑あう華厳の滝エレベーター乗場前の広場

中禅寺湖から華厳の滝へ流れていく大尻川

大尻川は中禅寺湖と華厳の滝までの川で、華厳の滝からの下流川が大谷川(だいやがわ)で鬼怒川に注いでいる。

大尻川は8000年の間に800mも短くなったといわれているが、現在は200mほどの長さである。

この現象は、華厳の滝が少しずつ崩れて中禅寺湖に近づいていることになる。

いつか華厳の滝が総崩れになって、中禅寺湖が決壊すると大変なことになると心配になってくる。

私たちは華厳の滝近くの駐車場に愛車を入れると、直ぐに滝見学に出かけた。

華厳の滝を100m下から見られるエレ-ベーター乗場の建物があり、前の広場には大勢の人たちで賑わっている。

私達は建物の横を通り、林の中に出来た遊歩道を進んで行くと、大きな轟音が聞こえ、樹木の間から華厳の滝が姿を現してくる。

滝を見た瞬間から、わくわくした気分にさしてくれる。さらに進んで行くと二層に造られている展望台があり、大勢の人たちが、滝の眺望や記念撮影をして過ごしている。

林の中から突然、姿を現らわした華厳の滝

中禅寺湖から大尻川を流れた水が、垂直に出来た97mの岩壁を一気に流下する華厳の滝

四季それぞれに周辺の樹木が変化し、季節ごとの風景をつくる華厳の滝、訪れた時期は新緑の美しい6月であった。

日光には四十八滝といわれるくらい滝が多いが、最も有名なのが華厳ノ滝である。

高さ97メートルを一気に落下する豪快さと、自然が作り出す華麗な造形美の両方をあわせ持つ。 和歌山県の那智ノ滝、茨城県の袋田ノ滝とともに「日本の三大名瀑」とも呼ばれている。

名称は涅槃ノ滝、般若ノ滝などと一緒に、仏典の「釈迦の五時教」から名づけられている。

二層に分かれた展望台からの眺望や記念撮影などをして楽しむ大勢の人達。外国人観光客も多く見事な景観に歓声が上がっている。

大自然から垂直に出来た岸壁を優雅に流れ落ちる華厳の滝

華厳の滝周辺はこのような険しい山稜の絶壁が続き、谷底には大谷川流れ、華厳渓谷が形成されている。

日光の代表的なイメージを創りだしている華厳の滝、周りの景観と共に垂直に糸を引くように流下する滝の美しさに心が奪われそうである。

男体山の噴火によって堰き止められて出来た中禅寺湖

周囲約25km、最大水深163mの中禅寺湖は、日光を代表する湖である。

水面の海抜高度1269mは、日本一の高さを誇る (ただし、人工湖を除く面積4平方キロ以上の湖のなかで)。

約2万年もの昔、男体山の噴火による溶岩で渓谷がせき止められ、原形ができたといわれる。

中禅寺湖畔にある中禅寺温泉街と顔を出さない男体山(標高2486m)

中禅寺湖畔にある中禅寺温泉街、中禅寺湖の北岸、ニ荒神社中宮祠(ふたらじんじゃちゅうぐうし)付近にある温泉地である。

大勢の人たちで賑わう華厳の滝を見学した後、大尻川や近辺の中禅寺湖畔を探索した後、駐車場に戻り、愛車を移動さしてニ荒神社中宮祠の見学にでかけた。

国道120号に面した所に、ニ荒神社中宮祠の鳥居があり、境内へ通じる石段が造られている。

バス停も近くにあり、数人のリュックを背負った人たちが、バスの発着時刻を指で指しながら見ている。この人たちは、男体山頂上にあるニ荒神社奥宮への参拝を終えて下山してきたようである。

私達は鳥居をくぐり、急傾斜地に出来た真っ直ぐな石段を上って行く。

中禅寺湖畔の国道120号沿いにある二荒山神社中宮祠の銅で出来た鳥居

ニ荒神社中宮祠は、中禅寺湖の北岸、男体山山麓(標高1230m)の景勝の地に鎮座する神社で、男体山(2486m)山頂にある奥宮への登拝口となっている。

男体山の山頂にある二荒山神社奥宮と、日光山内にある二荒山神社本社の中間にあることから 「中宮祠=ちゅうぐうし」 と呼ばれている。

二荒山神社の創建は天応2年(782年=奈良時代)勝道上人が男体山頂に社殿を建立したのが始まりと伝えられている。

延暦3年(784年=奈良時代)に参拝が困難な事から麓に中宮祠を建立、以後本宮の遥拝所として発展し、延長5年(927年=平安時代)にまとめられた延喜式神名帳に記載されている名神大社で下野国一之宮、関東総鎮守として広く信仰される。

因みに日光とは、「二荒(ふたら)」を「にこう」と音読し、それに「日光」の字を当てたものである。

中宮祠鳥居から山門を望む 鳥居から石段の上にある中宮祠神門(ちゅうぐうししんもん)

石段を上った所にある神門から二荒神社中宮祠を望む

この神門の向こう側にある唐門・拝殿・本殿があり、その上に奥宮がある男体山登拝口で参拝門がある。

二荒神社中宮祠境内より神門を見る

二荒神社境内にある手水舎、参拝前には必ず手水舎で清めてから参拝する。

ニ荒神社中宮祠の唐門(からもん)、御神体である男体山を後ろにして拝殿と本殿がある。

唐門の奥にある二荒神社中宮祠拝殿、この奥に本殿がある。

招き大国で幸運をもたらすといわれる大国殿。

二荒神社中宮祠拝殿、この奥に本殿がある。右側には男体山奥宮への登拝口がある。

男体山(2468m)の頂上にある奥宮へ通じる登排口と参拝門である。

ニ荒神社境内からの中禅寺湖を望む

男体山を御神体とする日光二荒山神社は、日光連山八峰(男体山、女峰山、太郎山、奥と前白根山など)と華厳の滝、いろは坂などを境内に含み、その広さは伊勢神宮に次ぐ面積となっている。

奥日光へは今回初めて訪れたが、その素晴らしさを実感することができた。

しかしながら、今回の一回だけでは奥日光の表面にすぎず、次回には尾瀬を含め、四季それぞれに変化していく奥日光を見たいという思いや、興味がだんだん膨らんでくる。

また、男体山頂上への参拝なども、体調を整え、いつの日か、再度訪れることを考えながら次の目的地に向かって行った。

空は晴れているが、目の前にある男体山にはうっすらと霞がかかり、視界がはっきりとしていない。

梅雨のこの季節では、昨年に旅した富士五湖からの富士山も、同様に視界が悪く、期待していた眺望が得られなかった。

戦場ヶ原や竜頭の滝を見学した後、国道120号を下って行くと風光明媚な中禅寺湖に出る。

中禅寺湖畔沿いには、中禅寺温泉の建物やや神社、別荘などがあり、道路をまたぐ紅い鳥居を抜けると、華厳の滝入口のみやげ物店などが並んだ街に出てくる。

街を抜けるとすぐにヘヤーピンカーブなどの、厳しいカーブが連続して続くいろは坂がある。

いろは坂を下って行くと、東照宮があり、さらに日光市街へアクセス道路が通じている。

日光市街から東照宮・いろは坂ー中禅寺湖ー奥日光間へのアクセス道路である「いろは坂」、ヘアーピンカーブを下る数台の単車。

いろは坂は二つに分かれ、上りが第2いろは坂、下りが第1いろは坂を利用するように造られている。

カーブごとに「いろは……」 の文字が順に表示されている急坂で、現在では48ケ所のカーブがある。

日光華厳の滝や中禅寺湖・ニ荒神社中宮祠・奥日光などに欠かせないいろは坂には、次のようなことが伝えられている。

「古くは男体山や中禅寺への登拝者が通っていた道であった。明治初期まで奥日光は女人牛馬禁制で、女性や牛馬は坂を上れなかった。

そのため上り口は、馬返(うまがえし)と呼ばれ、女性が男体山を拝んで引き返した場所には、女人堂が現在でも残っている。 また、ほぼ中間点には休憩所 「中ノ茶屋」 の跡があり、磁力があるといわれる巨石 「磁石石」 も残っている」

いろは坂にある明智平、日光第一の展望台がロープウエーで結ばれている。

明智平からロープウェイで展望台まで上がると、男体山を拝み、中禅寺湖を望めるのをはじめ、華厳ノ滝、白雲ノ滝、屏風岩などが一望できる日光の代表的な展望ポイントがある。

明智平にある日光第一の展望台からの眺望写真、華厳の滝とその上にある中禅寺湖が一体的に見渡せる絶景である。

いろは坂を登りきると御覧の様な土産物店などを中心とした街が造られ大勢の人達で賑わっている。

いろは坂を上りきると街並みがあり、さらに進むと大きな紅い鳥居が見えて来る、鳥居の横には中禅寺湖が広がり、湖畔に沿って国道が造られている。

大勢の観光客で賑あう華厳の滝エレベーター乗場前の広場

中禅寺湖から華厳の滝へ流れていく大尻川

大尻川は中禅寺湖と華厳の滝までの川で、華厳の滝からの下流川が大谷川(だいやがわ)で鬼怒川に注いでいる。

大尻川は8000年の間に800mも短くなったといわれているが、現在は200mほどの長さである。

この現象は、華厳の滝が少しずつ崩れて中禅寺湖に近づいていることになる。

いつか華厳の滝が総崩れになって、中禅寺湖が決壊すると大変なことになると心配になってくる。

私たちは華厳の滝近くの駐車場に愛車を入れると、直ぐに滝見学に出かけた。

華厳の滝を100m下から見られるエレ-ベーター乗場の建物があり、前の広場には大勢の人たちで賑わっている。

私達は建物の横を通り、林の中に出来た遊歩道を進んで行くと、大きな轟音が聞こえ、樹木の間から華厳の滝が姿を現してくる。

滝を見た瞬間から、わくわくした気分にさしてくれる。さらに進んで行くと二層に造られている展望台があり、大勢の人たちが、滝の眺望や記念撮影をして過ごしている。

林の中から突然、姿を現らわした華厳の滝

中禅寺湖から大尻川を流れた水が、垂直に出来た97mの岩壁を一気に流下する華厳の滝

四季それぞれに周辺の樹木が変化し、季節ごとの風景をつくる華厳の滝、訪れた時期は新緑の美しい6月であった。

日光には四十八滝といわれるくらい滝が多いが、最も有名なのが華厳ノ滝である。

高さ97メートルを一気に落下する豪快さと、自然が作り出す華麗な造形美の両方をあわせ持つ。 和歌山県の那智ノ滝、茨城県の袋田ノ滝とともに「日本の三大名瀑」とも呼ばれている。

名称は涅槃ノ滝、般若ノ滝などと一緒に、仏典の「釈迦の五時教」から名づけられている。

二層に分かれた展望台からの眺望や記念撮影などをして楽しむ大勢の人達。外国人観光客も多く見事な景観に歓声が上がっている。

大自然から垂直に出来た岸壁を優雅に流れ落ちる華厳の滝

華厳の滝周辺はこのような険しい山稜の絶壁が続き、谷底には大谷川流れ、華厳渓谷が形成されている。

日光の代表的なイメージを創りだしている華厳の滝、周りの景観と共に垂直に糸を引くように流下する滝の美しさに心が奪われそうである。

男体山の噴火によって堰き止められて出来た中禅寺湖

周囲約25km、最大水深163mの中禅寺湖は、日光を代表する湖である。

水面の海抜高度1269mは、日本一の高さを誇る (ただし、人工湖を除く面積4平方キロ以上の湖のなかで)。

約2万年もの昔、男体山の噴火による溶岩で渓谷がせき止められ、原形ができたといわれる。

中禅寺湖畔にある中禅寺温泉街と顔を出さない男体山(標高2486m)

中禅寺湖畔にある中禅寺温泉街、中禅寺湖の北岸、ニ荒神社中宮祠(ふたらじんじゃちゅうぐうし)付近にある温泉地である。

大勢の人たちで賑わう華厳の滝を見学した後、大尻川や近辺の中禅寺湖畔を探索した後、駐車場に戻り、愛車を移動さしてニ荒神社中宮祠の見学にでかけた。

国道120号に面した所に、ニ荒神社中宮祠の鳥居があり、境内へ通じる石段が造られている。

バス停も近くにあり、数人のリュックを背負った人たちが、バスの発着時刻を指で指しながら見ている。この人たちは、男体山頂上にあるニ荒神社奥宮への参拝を終えて下山してきたようである。

私達は鳥居をくぐり、急傾斜地に出来た真っ直ぐな石段を上って行く。

中禅寺湖畔の国道120号沿いにある二荒山神社中宮祠の銅で出来た鳥居

ニ荒神社中宮祠は、中禅寺湖の北岸、男体山山麓(標高1230m)の景勝の地に鎮座する神社で、男体山(2486m)山頂にある奥宮への登拝口となっている。

男体山の山頂にある二荒山神社奥宮と、日光山内にある二荒山神社本社の中間にあることから 「中宮祠=ちゅうぐうし」 と呼ばれている。

二荒山神社の創建は天応2年(782年=奈良時代)勝道上人が男体山頂に社殿を建立したのが始まりと伝えられている。

延暦3年(784年=奈良時代)に参拝が困難な事から麓に中宮祠を建立、以後本宮の遥拝所として発展し、延長5年(927年=平安時代)にまとめられた延喜式神名帳に記載されている名神大社で下野国一之宮、関東総鎮守として広く信仰される。

因みに日光とは、「二荒(ふたら)」を「にこう」と音読し、それに「日光」の字を当てたものである。

中宮祠鳥居から山門を望む 鳥居から石段の上にある中宮祠神門(ちゅうぐうししんもん)

石段を上った所にある神門から二荒神社中宮祠を望む

この神門の向こう側にある唐門・拝殿・本殿があり、その上に奥宮がある男体山登拝口で参拝門がある。

二荒神社中宮祠境内より神門を見る

二荒神社境内にある手水舎、参拝前には必ず手水舎で清めてから参拝する。

ニ荒神社中宮祠の唐門(からもん)、御神体である男体山を後ろにして拝殿と本殿がある。

唐門の奥にある二荒神社中宮祠拝殿、この奥に本殿がある。

招き大国で幸運をもたらすといわれる大国殿。

二荒神社中宮祠拝殿、この奥に本殿がある。右側には男体山奥宮への登拝口がある。

男体山(2468m)の頂上にある奥宮へ通じる登排口と参拝門である。

ニ荒神社境内からの中禅寺湖を望む

男体山を御神体とする日光二荒山神社は、日光連山八峰(男体山、女峰山、太郎山、奥と前白根山など)と華厳の滝、いろは坂などを境内に含み、その広さは伊勢神宮に次ぐ面積となっている。

奥日光へは今回初めて訪れたが、その素晴らしさを実感することができた。

しかしながら、今回の一回だけでは奥日光の表面にすぎず、次回には尾瀬を含め、四季それぞれに変化していく奥日光を見たいという思いや、興味がだんだん膨らんでくる。

また、男体山頂上への参拝なども、体調を整え、いつの日か、再度訪れることを考えながら次の目的地に向かって行った。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます