我が地元、板橋区は区制になってから、80周年を迎え、色々と記念行事を行っている。関東大震災後の、いわゆる大東京が誕生してから80年が経過したと言うことになる。これ以前は、旧市街の江戸以来ともいえる15区制になっており、ほぼ現在の23区エリアが35区制で区部というエリアになったのがこの時になる。戦後に35区を整理して、現在の23区制に改められるのだが、板橋区はその中では唯一、分割されて小さくなった区でもある。練馬区はそれまでは板橋区に含まれていたのだが、この時に分割されて独立した。旧15区を始め、合併した区が数多くて、大東京誕生時に誕生した区はほぼそのまま維持されていたところが多かった中では、広大だった板橋区が分割されたというのは面白い例と言えるだろう。

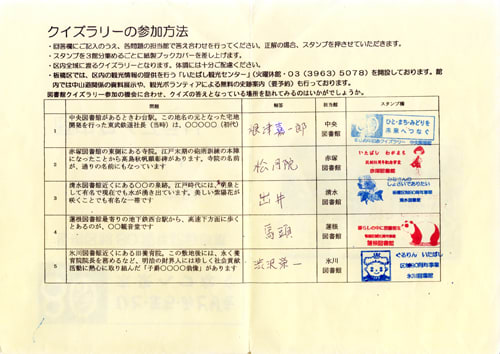

さて、そんな板橋区制80周年記念行事の一つとして、「図書館と史跡」を巡ろう!歴史クイズラリーという催しが行われていたので、参加してみた。といっても、区内の図書館のカウンターに用紙が置かれていて、勝手に貰ってきて、クイズの答を書いて区内の図書館を巡ると言うことなのだが…。

クイズも内容にあるので、一応イベント最終日の10月31日になってから書こうと思った。区内の図書館を巡った感想から言うと、もう少し全体で盛り上げる雰囲気があった方が良かったのにという印象を受けた。ほとんどの図書館で、用紙がカウンターに置かれていただけで、Popでも作ってイベントの中身を分かりやすく宣伝して、といったような感じはほとんどなかった。Popを見掛けたのは、一カ所くらいだったように思う。しかも、期間終了間際の10月27日の土曜日まで、西台図書館は館内整理で休館していたりした。ほかの図書館も合わせて回ったので、すっかりそれを忘れて、中に灯りは付いているものの、閉まっている西台図書館前でしばし茫然と佇んでしまった。チェックしない方が悪いと言えばそれまでだが、イベントをやっていて、盛り上げるつもりが少しでもあるのなら、もう少し考えればいいのにと言う気がした。せめて、スタンプだけは貰えるようにするとか、対策の取りようはあったのではないだろうか。用紙に各館の休館日を入れておくとか。

景品がスタンプを3個貰うごとに紙製のブックカバーを一枚貰えるというのは、まあ論評しない。貰って嬉しいと言うほどでもないけど、くさすほどでもないという感じ。全体にコストを掛けるかどうかと言うよりは、このイベントをみんなで楽しく盛り上げようとい言う機運が感じられないのが寂しかった。

ちなみに、区内の図書館は民間委託されているのだが、これも全体が一社ではなく、二社に分割されている。そういったことも、全体のイベントに冷淡な雰囲気を作る要因になったのではないかとさえ思えてしまう。どうせやるのなら、良いイベントにして欲しいところだ。

と、文句から始まったけど、私としては区内の全部の図書館を巡るというこのイベントは楽しませて貰った。そして、クイズの問題になっているところにも一通り足を運んで見て、面白かった。そのレポートを書いていこうと思う。

第一問は、中央図書館。

「中央図書館があるときわ台駅。この地名の元となった宅地開発を行った東武鉄道社長(当時)は○○○○○(初代)」

解答「根津嘉一郎」

中央図書館は、私の学生時代から変わらない。地下の食堂がなくなっていたりとか、ちょっとずつ変わってはいるが、そろそろ大分古びてきたなと思う。建物のリニューアルなど、そろそろ思い切った対策が必要になってきているように思う。

ときわ台は、元々東上線と伊勢崎線を結ぶ路線を計画していたそうで、その為の車両基地の用地として東武鉄道が取得していた土地があった場所。ところが、関東大震災があって既存路線の復旧工事に追われ、そのうちに計画線の辺りが都市化してしまい、鉄道建設を諦めることになった。その名残が、伊勢崎線西新井駅から一駅の路線、東武大師線である。この路線がときわ台まで伸びてくるはずだった幻の路線。そして、その車両基地用地を宅地開発することになって、板橋の田園調布と呼ばれるような、駅を中心に放射状の道路が延びる高級住宅地がときわ台であった。駅の開業は昭和10年のこと。ただし、ここも多くの町と同じ様に相続などで土地が分割されていく傾向があって、そうでなければマンションになってしまう。そんなことで、往年の町並は次第に失われつつある。

第二問は、赤塚図書館。

「赤塚図書館の東側にある寺院。江戸末期の砲術訓練の本陣となったことから高島秋帆顕彰碑があります。寺院の名前が、通りの名前にもなっています」

解答「松月院」

赤塚図書館は、板橋区の赤塚支所に併設されており、まだ出来てから日が浅く真新しい。建物の二階に図書館はある。スペースもゆったりしている。

その前の通りが、この問題になっている松月院通りでもある。松月院は、前から名前は知っていたし、近くを車で通ったことも再三あったのだが、中を見たことはなかった。

板橋区サイトより

「赤塚城に居城した千葉自胤の開基と伝えられ、徳川家康より朱印地40石を寄進された格式ある寺院です。また、高島秋帆が徳丸ケ原で日本最初の西洋式砲術訓練を行ったときの本陣でした。境内にある宝物館には、千葉氏寄進状・徳川家朱印状など多数の由緒ある文化財が保存されています。」

流石に大きなお寺で、山門から本堂までが長い。境内には幼稚園もある。この日は、菊祭りの開催準備が行われていた。

ようやく辿り着いた本堂。このお寺の元々の開基はよく分からないほど古く、松月院という名に改めさせたという千葉自胤というのも、千葉氏という今の千葉の名の興りである武将だが、房州を一族の争いで追われたという。そして、赤塚城を居城とし、この寺を菩提寺とした。

大分年代を経ていそうな石塔が立っている。

奥には、西洋式砲術訓練の顕彰碑が建てられていた。この経緯から、大規模団地の造成が始まるときに高島秋帆から名を貰い、高島平の名前が付けられた。

第三問は、清水図書館。

「清水図書館近くにある○○の泉跡。江戸時代には名泉として有名で現在でも水が湧き出ています。美しい紫陽花が咲くことでも有名な一帯です。」

解答「出井の泉」

清水図書館は、板橋区の清水地域センターに併設されている。ここも出来てから日が浅く、真新しい建物が印象的だった。

そして、この辺りは首都高速道路の高架橋が中山道から外れて行くと辺り。その道筋がかつて川の跡だったのは知ってはいたが、その川の水源がこの出井の泉であった。

「出井の泉跡

この場所は古くから水が湧いており、出井川の主な源となっていました。

今から約六千年前の縄文時代前期には、すでにここを囲むように集落(むら)が形成され、江戸時代には、かつてここに立っていた寛政一一年(一七九九)造の「大山不動明王」と刻まれた石碑により、富士山や大山参拝時の「みそぎ」の場であったことがわかります。(昭和五三年、宮元町稲荷神社境内に移設)。また、文化・文政期(一九世紀前半の紀行文「遊歴雑記」には、子の泉を「清水村酒泉渓」と称し、貧しさでふだんは酒を飲むことができなかった老父がこの水を飲むと酒になったという故事と、水質のよさが紹介されています。その後、このあたりの地名「出井」より出井の泉と呼ばれ、戦前までは、出荷する野菜の洗い場としも利用されていました。

このように豊富な水量をほこり、さまざまに活用された清泉も、以後都市化に伴う水量の減少などとともに埋め立てられてしまいました。ところが平成一二年、児童遊園の改修工事に先立ち実施したボーリング調査の結果、まだ地下の水が湧いていることがわかりましたので、その様子が見られるように、遊水池と地下観察井戸をつくりました。泉の歴史に思いをめぐらしながらご覧ください。

平成一四年三月 板橋区教育委員会、板橋区土木部」

通りから細い道を奥へ入っていったところにある公園が出井の泉公園。

地下観察井戸。夕方だったせいもあってか、覗き込んでも何も見えなかった。

遊水池もいつも水が満たされているわけではない様子。水があるときに見てみたい。

暗渠化された出井川跡。この流れが、首都高速道路下の道へと繋がっている。最終的には、新河岸川に合流していたそうだ。

第四問は、蓮根図書館。

「蓮根図書館最寄りの地下鉄西台駅から、高速下方面に歩くとあるのが、○○観音堂です。」

解答「馬頭観音堂」

蓮根図書館は、都営住宅の一階にある。ここはそれなりにできてからの年月を感じさせるところで、中央図書館と同じ様な印象を受ける。

そして、都営三田線西台駅から図書館とは逆方向へ歩いて、高島通りを渡った角から直ぐのところに、観音堂があった。

観音堂の管理をされている蓮華寺の設置した案内看板があった。

「蓮根馬頭観音縁起

当観音堂は、通称「田の観音」といい、本尊は牛馬を守護するという馬頭観世音菩薩である。

開基は元禄十一年(一六九八)二月、貞閑大法師により現在地にまつられた。通称は当時この一帯が田園であった事による。農作業の往復時、あるいは荷駄の運搬途次、牛馬を連れて参拝する往時の人々の姿が偲ばれる。

当時は雨露をしのぐお堂はなかったが、利生あらたかなる観世音菩薩として信真の人々が、毎月十八日の縁日には村々より牛馬の手綱を握る人々が列をなし諸方より集い、観音堂はさらに隆祥する。

草創より三百年、平成九年二月現在、裕幸代において老朽甚だしい堂宇を再改築し子々孫々の代に伝えんと発願し、同年六月佳日に落慶法要を厳修す。それ以後、香華の絶ゆることなく近在の人々の信仰のよりどころとして今日に至る。

平成九年六月 蓮華寺代三十一世 裕幸記」

蓮華寺は、首都高速道路に近い台地の下にあるお寺。今となっては信じられないような話だが、昭和四十四年頃に小学生だった私は開通したばかりの地下鉄で、高島平まで来たことがある。まだ、駅名が志村だったように思うが、その時にはまだ区画整理だけが終わった一面の広大な何もない赤土の土地が遙か彼方まで広がっていたのを覚えている。そうなる以前は、このあたり一帯は水田が広がっていたそうだ。東京随一の稲作地であったそうだ。

第五問は、氷川図書館。

「氷川図書館近くにある旧養育院。この敷地には、永く養育院院長を務めるなど、明治の財界人には珍しく社会貢献活動に熱心に取り組んだ「子爵○○○○翁像」があります。」

解答「渋沢栄一」

氷川図書館は、全体を通してみるとちょうどまん中といった感じ。中央図書館ほど古さは感じないが、真新しいというわけではないというところ。図書館だけで一棟の建物になっている。スペースはそれなりにある。

さて、この旧養育院、今では東京都の健康長寿医療センターになっている。明治以来、貧困者の最終的なセーフティネットとして存在してきた施設だったのだが、石原都政の中で廃止されてしまった。問題に取り上げられた渋沢栄一は、明治時代から現在と同じ様な自己責任論と戦い続けて、この施設を守り続けてきた人物だった。勿論、彼が福祉の思想から見て完璧であったわけではなく、その限界はあったにせよ、全てを個人の責任の元に還元するような思想には組みしなかったことは確かだ。東京都健康長寿医療センター入口。

そして、板橋区もこの施設があることを嫌い、終戦時には空襲で施設が焼失したのを良いことに、追い出しを図った過去がある。その結果、かつては養育院の施設であったところに、板橋区立文化会館や区立第一中学校が建っている。この件については、以前このブログで書いたことがあるので、ご覧頂ければと思う。旧川越街道の養育院入口跡。右手が区立文化会館。

そして、養育院施設が取り壊された跡地では、新しいビルの建設工事が行われている。

ここにある渋沢栄一翁の銅像は非常に大きなものだが、今は工事がたけなわであまり見えない状態になっている。それにしても、多くの無理解と戦い続けて養育院を守り続けてきた渋沢翁の思いを踏みにじるように、看板を架け替えて養育院の精神を消し去ってしまった都政のあり方には、疑問を覚える。渋沢翁はどんな気持で、この工事を見つめているのだろうか。

というところまでで、前半分の五館の問題と解答、そしてその場所について書いてみた。

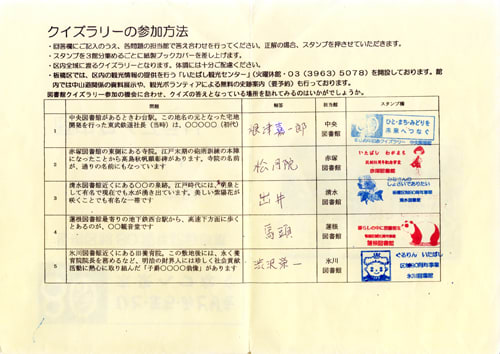

ちなみに、景品でもらった紙製ブックカバーはこんな感じ。下のものは、図書の分類番号とその内容が文字でずらりと書かれている。

さて、そんな板橋区制80周年記念行事の一つとして、「図書館と史跡」を巡ろう!歴史クイズラリーという催しが行われていたので、参加してみた。といっても、区内の図書館のカウンターに用紙が置かれていて、勝手に貰ってきて、クイズの答を書いて区内の図書館を巡ると言うことなのだが…。

クイズも内容にあるので、一応イベント最終日の10月31日になってから書こうと思った。区内の図書館を巡った感想から言うと、もう少し全体で盛り上げる雰囲気があった方が良かったのにという印象を受けた。ほとんどの図書館で、用紙がカウンターに置かれていただけで、Popでも作ってイベントの中身を分かりやすく宣伝して、といったような感じはほとんどなかった。Popを見掛けたのは、一カ所くらいだったように思う。しかも、期間終了間際の10月27日の土曜日まで、西台図書館は館内整理で休館していたりした。ほかの図書館も合わせて回ったので、すっかりそれを忘れて、中に灯りは付いているものの、閉まっている西台図書館前でしばし茫然と佇んでしまった。チェックしない方が悪いと言えばそれまでだが、イベントをやっていて、盛り上げるつもりが少しでもあるのなら、もう少し考えればいいのにと言う気がした。せめて、スタンプだけは貰えるようにするとか、対策の取りようはあったのではないだろうか。用紙に各館の休館日を入れておくとか。

景品がスタンプを3個貰うごとに紙製のブックカバーを一枚貰えるというのは、まあ論評しない。貰って嬉しいと言うほどでもないけど、くさすほどでもないという感じ。全体にコストを掛けるかどうかと言うよりは、このイベントをみんなで楽しく盛り上げようとい言う機運が感じられないのが寂しかった。

ちなみに、区内の図書館は民間委託されているのだが、これも全体が一社ではなく、二社に分割されている。そういったことも、全体のイベントに冷淡な雰囲気を作る要因になったのではないかとさえ思えてしまう。どうせやるのなら、良いイベントにして欲しいところだ。

と、文句から始まったけど、私としては区内の全部の図書館を巡るというこのイベントは楽しませて貰った。そして、クイズの問題になっているところにも一通り足を運んで見て、面白かった。そのレポートを書いていこうと思う。

第一問は、中央図書館。

「中央図書館があるときわ台駅。この地名の元となった宅地開発を行った東武鉄道社長(当時)は○○○○○(初代)」

解答「根津嘉一郎」

中央図書館は、私の学生時代から変わらない。地下の食堂がなくなっていたりとか、ちょっとずつ変わってはいるが、そろそろ大分古びてきたなと思う。建物のリニューアルなど、そろそろ思い切った対策が必要になってきているように思う。

ときわ台は、元々東上線と伊勢崎線を結ぶ路線を計画していたそうで、その為の車両基地の用地として東武鉄道が取得していた土地があった場所。ところが、関東大震災があって既存路線の復旧工事に追われ、そのうちに計画線の辺りが都市化してしまい、鉄道建設を諦めることになった。その名残が、伊勢崎線西新井駅から一駅の路線、東武大師線である。この路線がときわ台まで伸びてくるはずだった幻の路線。そして、その車両基地用地を宅地開発することになって、板橋の田園調布と呼ばれるような、駅を中心に放射状の道路が延びる高級住宅地がときわ台であった。駅の開業は昭和10年のこと。ただし、ここも多くの町と同じ様に相続などで土地が分割されていく傾向があって、そうでなければマンションになってしまう。そんなことで、往年の町並は次第に失われつつある。

第二問は、赤塚図書館。

「赤塚図書館の東側にある寺院。江戸末期の砲術訓練の本陣となったことから高島秋帆顕彰碑があります。寺院の名前が、通りの名前にもなっています」

解答「松月院」

赤塚図書館は、板橋区の赤塚支所に併設されており、まだ出来てから日が浅く真新しい。建物の二階に図書館はある。スペースもゆったりしている。

その前の通りが、この問題になっている松月院通りでもある。松月院は、前から名前は知っていたし、近くを車で通ったことも再三あったのだが、中を見たことはなかった。

板橋区サイトより

「赤塚城に居城した千葉自胤の開基と伝えられ、徳川家康より朱印地40石を寄進された格式ある寺院です。また、高島秋帆が徳丸ケ原で日本最初の西洋式砲術訓練を行ったときの本陣でした。境内にある宝物館には、千葉氏寄進状・徳川家朱印状など多数の由緒ある文化財が保存されています。」

流石に大きなお寺で、山門から本堂までが長い。境内には幼稚園もある。この日は、菊祭りの開催準備が行われていた。

ようやく辿り着いた本堂。このお寺の元々の開基はよく分からないほど古く、松月院という名に改めさせたという千葉自胤というのも、千葉氏という今の千葉の名の興りである武将だが、房州を一族の争いで追われたという。そして、赤塚城を居城とし、この寺を菩提寺とした。

大分年代を経ていそうな石塔が立っている。

奥には、西洋式砲術訓練の顕彰碑が建てられていた。この経緯から、大規模団地の造成が始まるときに高島秋帆から名を貰い、高島平の名前が付けられた。

第三問は、清水図書館。

「清水図書館近くにある○○の泉跡。江戸時代には名泉として有名で現在でも水が湧き出ています。美しい紫陽花が咲くことでも有名な一帯です。」

解答「出井の泉」

清水図書館は、板橋区の清水地域センターに併設されている。ここも出来てから日が浅く、真新しい建物が印象的だった。

そして、この辺りは首都高速道路の高架橋が中山道から外れて行くと辺り。その道筋がかつて川の跡だったのは知ってはいたが、その川の水源がこの出井の泉であった。

「出井の泉跡

この場所は古くから水が湧いており、出井川の主な源となっていました。

今から約六千年前の縄文時代前期には、すでにここを囲むように集落(むら)が形成され、江戸時代には、かつてここに立っていた寛政一一年(一七九九)造の「大山不動明王」と刻まれた石碑により、富士山や大山参拝時の「みそぎ」の場であったことがわかります。(昭和五三年、宮元町稲荷神社境内に移設)。また、文化・文政期(一九世紀前半の紀行文「遊歴雑記」には、子の泉を「清水村酒泉渓」と称し、貧しさでふだんは酒を飲むことができなかった老父がこの水を飲むと酒になったという故事と、水質のよさが紹介されています。その後、このあたりの地名「出井」より出井の泉と呼ばれ、戦前までは、出荷する野菜の洗い場としも利用されていました。

このように豊富な水量をほこり、さまざまに活用された清泉も、以後都市化に伴う水量の減少などとともに埋め立てられてしまいました。ところが平成一二年、児童遊園の改修工事に先立ち実施したボーリング調査の結果、まだ地下の水が湧いていることがわかりましたので、その様子が見られるように、遊水池と地下観察井戸をつくりました。泉の歴史に思いをめぐらしながらご覧ください。

平成一四年三月 板橋区教育委員会、板橋区土木部」

通りから細い道を奥へ入っていったところにある公園が出井の泉公園。

地下観察井戸。夕方だったせいもあってか、覗き込んでも何も見えなかった。

遊水池もいつも水が満たされているわけではない様子。水があるときに見てみたい。

暗渠化された出井川跡。この流れが、首都高速道路下の道へと繋がっている。最終的には、新河岸川に合流していたそうだ。

第四問は、蓮根図書館。

「蓮根図書館最寄りの地下鉄西台駅から、高速下方面に歩くとあるのが、○○観音堂です。」

解答「馬頭観音堂」

蓮根図書館は、都営住宅の一階にある。ここはそれなりにできてからの年月を感じさせるところで、中央図書館と同じ様な印象を受ける。

そして、都営三田線西台駅から図書館とは逆方向へ歩いて、高島通りを渡った角から直ぐのところに、観音堂があった。

観音堂の管理をされている蓮華寺の設置した案内看板があった。

「蓮根馬頭観音縁起

当観音堂は、通称「田の観音」といい、本尊は牛馬を守護するという馬頭観世音菩薩である。

開基は元禄十一年(一六九八)二月、貞閑大法師により現在地にまつられた。通称は当時この一帯が田園であった事による。農作業の往復時、あるいは荷駄の運搬途次、牛馬を連れて参拝する往時の人々の姿が偲ばれる。

当時は雨露をしのぐお堂はなかったが、利生あらたかなる観世音菩薩として信真の人々が、毎月十八日の縁日には村々より牛馬の手綱を握る人々が列をなし諸方より集い、観音堂はさらに隆祥する。

草創より三百年、平成九年二月現在、裕幸代において老朽甚だしい堂宇を再改築し子々孫々の代に伝えんと発願し、同年六月佳日に落慶法要を厳修す。それ以後、香華の絶ゆることなく近在の人々の信仰のよりどころとして今日に至る。

平成九年六月 蓮華寺代三十一世 裕幸記」

蓮華寺は、首都高速道路に近い台地の下にあるお寺。今となっては信じられないような話だが、昭和四十四年頃に小学生だった私は開通したばかりの地下鉄で、高島平まで来たことがある。まだ、駅名が志村だったように思うが、その時にはまだ区画整理だけが終わった一面の広大な何もない赤土の土地が遙か彼方まで広がっていたのを覚えている。そうなる以前は、このあたり一帯は水田が広がっていたそうだ。東京随一の稲作地であったそうだ。

第五問は、氷川図書館。

「氷川図書館近くにある旧養育院。この敷地には、永く養育院院長を務めるなど、明治の財界人には珍しく社会貢献活動に熱心に取り組んだ「子爵○○○○翁像」があります。」

解答「渋沢栄一」

氷川図書館は、全体を通してみるとちょうどまん中といった感じ。中央図書館ほど古さは感じないが、真新しいというわけではないというところ。図書館だけで一棟の建物になっている。スペースはそれなりにある。

さて、この旧養育院、今では東京都の健康長寿医療センターになっている。明治以来、貧困者の最終的なセーフティネットとして存在してきた施設だったのだが、石原都政の中で廃止されてしまった。問題に取り上げられた渋沢栄一は、明治時代から現在と同じ様な自己責任論と戦い続けて、この施設を守り続けてきた人物だった。勿論、彼が福祉の思想から見て完璧であったわけではなく、その限界はあったにせよ、全てを個人の責任の元に還元するような思想には組みしなかったことは確かだ。東京都健康長寿医療センター入口。

そして、板橋区もこの施設があることを嫌い、終戦時には空襲で施設が焼失したのを良いことに、追い出しを図った過去がある。その結果、かつては養育院の施設であったところに、板橋区立文化会館や区立第一中学校が建っている。この件については、以前このブログで書いたことがあるので、ご覧頂ければと思う。旧川越街道の養育院入口跡。右手が区立文化会館。

そして、養育院施設が取り壊された跡地では、新しいビルの建設工事が行われている。

ここにある渋沢栄一翁の銅像は非常に大きなものだが、今は工事がたけなわであまり見えない状態になっている。それにしても、多くの無理解と戦い続けて養育院を守り続けてきた渋沢翁の思いを踏みにじるように、看板を架け替えて養育院の精神を消し去ってしまった都政のあり方には、疑問を覚える。渋沢翁はどんな気持で、この工事を見つめているのだろうか。

というところまでで、前半分の五館の問題と解答、そしてその場所について書いてみた。

ちなみに、景品でもらった紙製ブックカバーはこんな感じ。下のものは、図書の分類番号とその内容が文字でずらりと書かれている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます