品川から碑文谷、目黒への道を辿っているのだが、表題の碑文谷道というと子の平塚橋を経由していく道筋なのだろうと思う。橋と名が付くところだが、現在では見渡してみても川もなければ橋もない。その名前だけが地名に残されているところだ。品川用水の流れがあって、中原街道が交差しており橋が架けられていたことで、その名が残っているわけである。

やってきた道筋はこんな感じ。大きな新しい道筋から枝分かれする様に、古くからの道も残されている。実際には、新道が枝分かれしているのだが。

交差点は中原街道にある。ここは都道420号線と中原街道が交差しているが、古道も通っているし、かつては品川用水も流れており、そして中原街道の旧道もこの辺りから新道と並行して今も残されている。時代を越えた道や水路が集まっているという点でも、非常に面白いポイントになっていると言えるだろう。

手前の大きな道が現在の中原街道で、斜めに入って行くのが旧道。その角に立っているのは、フランス車シトロエンの好きな人にはたまらない自動車屋さんジャベル。

中を覗くと、クラシックシトロエン(といってもこれはまだCXだけど)が整備中。こういった車に乗りたい人と相談の上で、希望通りに仕上げてくれるという夢の様な店。思わず、覗き込んで足を止めてしまう。

中原街道旧道の入口。座敷箒とスダレの松本商店。この日は休みだったけど、後日通り掛かったら綺麗な箒が並んでいて、思わず見とれてしまった。

さて、ちょっとここでも寄り道をして、旧中原街道を五反田方向に少し行ってみる。ちょうど、道路がくねっているところがある。ここにかつて池があったという。池を迂回するために道が曲がっているのだという。奥のマンションへのアプローチ、道路面より少し下がっているのは池を埋め立てた名残なのだろうか?

その直ぐ先の一郭に、戸越地蔵尊が祀られている。玉垣には池波正太郎の名前も見える。この近くにお住まいであったという。

「旧中原街道供養塔群(二)品川区指定有形民俗文化財 所在:荏原二丁目九番十八号 指定:昭和六十三年三月二十二日(第二十号)

旧中原街道は江戸虎ノ門より相模国平塚に至る道路で、かつては東海道に平行した脇街道として旅行者や物資の輸送に利用された。本供養塔群は旧戸越村地内の旧中原街道に沿った所に六基存在する。寛文六年(一六六六)延宝元年(一六七三)宝暦四年(一七五四)造立の庚申塔、古来子育地蔵と呼んで信仰される造立年代不明の大きな地蔵、風化甚だしく銘文不明の供養塔、髭題目が刻まれた寛文二年銘(一六六二)の石造墓碑がある。これらの供養塔群は旧街道の状態がよく遺され、江戸期の街道の面影を伝えるものとして、また戸越村・桐ヶ谷村の民間信仰を今に伝える民俗資料としてその価値が高い。

平成十三年三月三十日 品川区教育委員会」

子育地蔵や供養塔など。

ここは地元でも大事にされている様で、今も参詣する人が絶えない様だ。寛文二年銘の石造墓碑。

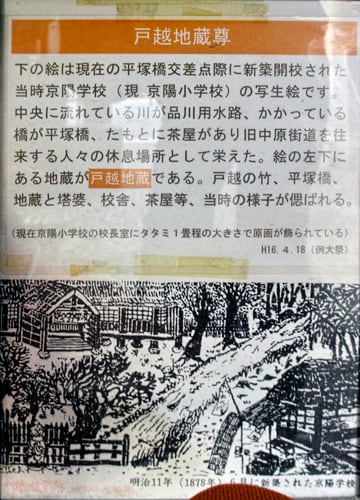

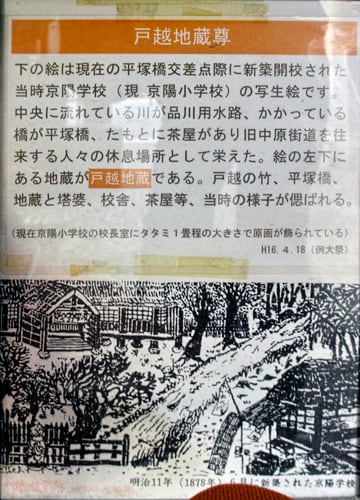

明治初期の平塚橋の様子を記録した絵である。江戸以来のこの辺りの風景が思い浮かぶ様でもある。

二基並んだ庚申塔。

さて、ここにやってくる前に訪れた戸越八幡神社と行慶寺の縁起を覚えておいでだろうか。

「後柏原天皇の御世、大永六年(一五二六)八月十五日 村内藪清水の池中より出現した御神像を、行永法師が草庵に奉安して、山城国(京都府)石清水男山八幡宮の御分霊を勧請して倶に祀ったのが創立の起源と伝えられている。又、古歌に『江戸越えて 清水の上の成就庵 ねがひの糸のとけぬ日はなし』とあり これが戸越の地名のはじまりとも伝えられている。」という、その藪清水の池があったのがここであったという。そして、この庚申塔群のあるところが成就庵のあった名残であるという。そう思って見ていると、なんだか時空を越えた感慨を覚える。

改めてよく調べてみると、行慶寺のサイトにはこの場所のことが詳しく出ているのだが、戸越八幡神社のサイトでは触れられておらず、中原街道の反対側の戸越銀座の通りの裏にある一本杉元八幡神社がその跡であるとしている。オリジンを同じにする寺社で見解が異なるというのも興味深いところだが、明治の神仏分離からのことでそうなってしまったのだろうか。

やってきた道筋はこんな感じ。大きな新しい道筋から枝分かれする様に、古くからの道も残されている。実際には、新道が枝分かれしているのだが。

交差点は中原街道にある。ここは都道420号線と中原街道が交差しているが、古道も通っているし、かつては品川用水も流れており、そして中原街道の旧道もこの辺りから新道と並行して今も残されている。時代を越えた道や水路が集まっているという点でも、非常に面白いポイントになっていると言えるだろう。

手前の大きな道が現在の中原街道で、斜めに入って行くのが旧道。その角に立っているのは、フランス車シトロエンの好きな人にはたまらない自動車屋さんジャベル。

中を覗くと、クラシックシトロエン(といってもこれはまだCXだけど)が整備中。こういった車に乗りたい人と相談の上で、希望通りに仕上げてくれるという夢の様な店。思わず、覗き込んで足を止めてしまう。

中原街道旧道の入口。座敷箒とスダレの松本商店。この日は休みだったけど、後日通り掛かったら綺麗な箒が並んでいて、思わず見とれてしまった。

さて、ちょっとここでも寄り道をして、旧中原街道を五反田方向に少し行ってみる。ちょうど、道路がくねっているところがある。ここにかつて池があったという。池を迂回するために道が曲がっているのだという。奥のマンションへのアプローチ、道路面より少し下がっているのは池を埋め立てた名残なのだろうか?

その直ぐ先の一郭に、戸越地蔵尊が祀られている。玉垣には池波正太郎の名前も見える。この近くにお住まいであったという。

「旧中原街道供養塔群(二)品川区指定有形民俗文化財 所在:荏原二丁目九番十八号 指定:昭和六十三年三月二十二日(第二十号)

旧中原街道は江戸虎ノ門より相模国平塚に至る道路で、かつては東海道に平行した脇街道として旅行者や物資の輸送に利用された。本供養塔群は旧戸越村地内の旧中原街道に沿った所に六基存在する。寛文六年(一六六六)延宝元年(一六七三)宝暦四年(一七五四)造立の庚申塔、古来子育地蔵と呼んで信仰される造立年代不明の大きな地蔵、風化甚だしく銘文不明の供養塔、髭題目が刻まれた寛文二年銘(一六六二)の石造墓碑がある。これらの供養塔群は旧街道の状態がよく遺され、江戸期の街道の面影を伝えるものとして、また戸越村・桐ヶ谷村の民間信仰を今に伝える民俗資料としてその価値が高い。

平成十三年三月三十日 品川区教育委員会」

子育地蔵や供養塔など。

ここは地元でも大事にされている様で、今も参詣する人が絶えない様だ。寛文二年銘の石造墓碑。

明治初期の平塚橋の様子を記録した絵である。江戸以来のこの辺りの風景が思い浮かぶ様でもある。

二基並んだ庚申塔。

さて、ここにやってくる前に訪れた戸越八幡神社と行慶寺の縁起を覚えておいでだろうか。

「後柏原天皇の御世、大永六年(一五二六)八月十五日 村内藪清水の池中より出現した御神像を、行永法師が草庵に奉安して、山城国(京都府)石清水男山八幡宮の御分霊を勧請して倶に祀ったのが創立の起源と伝えられている。又、古歌に『江戸越えて 清水の上の成就庵 ねがひの糸のとけぬ日はなし』とあり これが戸越の地名のはじまりとも伝えられている。」という、その藪清水の池があったのがここであったという。そして、この庚申塔群のあるところが成就庵のあった名残であるという。そう思って見ていると、なんだか時空を越えた感慨を覚える。

改めてよく調べてみると、行慶寺のサイトにはこの場所のことが詳しく出ているのだが、戸越八幡神社のサイトでは触れられておらず、中原街道の反対側の戸越銀座の通りの裏にある一本杉元八幡神社がその跡であるとしている。オリジンを同じにする寺社で見解が異なるというのも興味深いところだが、明治の神仏分離からのことでそうなってしまったのだろうか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます