日頃感じたこと、思ったこと事などを書きとめておきます。

野のアザミ

台風一過、空には台風の置き土産

2017-09-18 / 自然

台風18号は、遥か日本の南で発生。当初予報では北西方向へ進路を取り、台湾を突っ切り中国へと向う進路だった。ところがだんだん北向きに方向を変え、宮古島のすぐ西を通り東シナ海に入って東へ急カーブ。その後、九州西海岸に上陸後九州を斜めに縦断かと思われたが、少し東に逸れて南九州市付近に上陸した。そして宮崎市付近を通り高知から富山に抜け、佐渡をかすめてまた北海道へと上陸した。

この台風、来るまではのろのろ。4、5日前頃から、今度は直撃しそうな予感がしていた。少しでも逸れて欲しいと思うのは誰しも同じだが、大きく強い台風だったので、心の内では避難も準備していた。しかし、実際に避難したのは高齢者のみで済んだ。気が気でなかったのは宮崎県北部と大分県南部や四国等の大雨。各地の知人などの顔が浮かんだが、知人たちも被害は受けなくて済んだようだ。

わが地を台風が通り過ぎたのは午後2時頃。風の無い曇り空が続いた後、急に西風に変わり涼しげな風となった。多分、台風の目が通ったのだろう。その後、急速に天気は回復。夕方には太陽も顔を覗かせた。テレビで台風情報ばかり見ていたため体が鈍ったような感じだったので、元に戻したく、夕まずめ散歩に出た。と、西の空に一風変わった雲。大きな筆ですーっと描いたような雲がゆったりと浮かんでいた。その白い雲は、時間が経つにつれ、少しづつ黄味を帯び始め、最後は黄金色に染まった。

一方、北の方角は陽が沈んだばかりのような夕焼け。その夕焼けを背景に尾鈴山が悠然とシルエットとなっていた。方角を間違うほどの不思議な光景だったが、黄金色の雲とともに台風の置き土産だったか・・・。

黄金色に変わった一筆描きの雲

北方角にある尾鈴山の夕焼け

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

巨田池のハス(宮崎市佐土原町)

2017-08-24 / 自然

なかなかハスの花にお目にかかれない。そんな中、ひと月ほど前テレビで巨田池(こたいけ)のハスを紹介していたので出かけた。ということで、7月末の稲刈り前のことだ。

巨田池は「鴨の越網」でよく知られたところ。「鴨の越網」とは、鴨の生態を利用した伝統的な鴨猟だ。とはいえ、どこでも行われている分けではなく全国でもたった2カ所とか。

冬の日中に巨田池に行くと、たくさんの鴨が羽を休めている。それが夕方になると餌を求めて池を飛び立つ。その飛び立つ鴨を、池のまわりの森の切り取られた一角で待ち、網を投げて獲るという忍耐を必要とする猟だ。佐土原島津藩の武士の鍛錬のために行われ始めたと言われ、約400年以上も続いているという。一度食べさせてもらったが、鉄砲で討たれたのと違い、生きたまま捕獲された鴨だったので最高だった。

その巨田池、夏場はハスの花が見れるというのだ。7月が見頃のようだ。田んぼ道もあるので軽トラックで出かけた。池の堤脇を通り、池脇の駐車スペースへ。駐車スペースへ行くまでに、山道のような少し狭い道があり、こういう時は軽トラが便利だ。加えて大正解と思ったのは、高い場所から見た方がいいため荷台に登って眺めたとき。荷台が見物台に早代わりだ。遠くまでよく見えた。ここのハスは紅蓮系統のピンク色だが、池を囲む木々の緑は、よりいっそう花の色を引き立たせていた。今年行ったのは午前も遅い頃。時間が違えば、また違う咲き方なのだろう。来年は早朝に出かけてみようと思う。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

小川の生き物調査

2017-08-23 / 自然

昨日は、一ツ瀬川の支流・天神川の生き物調査に参加した。対象は地区の子供会、主催は環境保全会。

江戸時代前期に描かれた絵地図を見れば、現在の天神川の方が本流。時代が変われば流れも変わる。自然に変わることもあれば、人工的に変わることもある。現在の天神川は、数年前の“ほ場整備”に伴い人工的に少し北側に移され、直線的になった。同時に、河川の横に水辺公園も作られた。当初は、川も公園もどうなることかと心配したが、現在は昔ながらの環境にもどってきつつある。

さて、子供たちの生き物調査。まず、講師より説明を受け、みんなで公園を一回り。しかし、始まった途端に急な小雨。天気予報は晴れなのに異常気象の現れかと気を揉んだが、幸い途中までであとは晴れ。よかった。

水辺公園ではシオカラトンボ、ウスバキトンボの他にギンヤンマもゆっくり飛んできた。ヤンマを釣り糸の先に付けてゆっくり回せば、別のヤンマを捕まえることが出来たが、これは昔の話。現在の子供で、そのような経験者はまず皆無だ。イトトンボもいるはずなのに、今回は暑いためか見ることができず、代わりにひらひらと飛んでいたのはチョウトンボ。ここでは初めてだが、聞けば、あちこちで増え始めてるという。水中にはカナダモが目につく中、マコモやヒメガマの脇にはコウホネ、トチカガミ、ヒシもあった。ヒシの実は角のような棘があるが、茹でて食べれば栗のような味がしてうまい。水に浮かんでいるヒシはなつかしい思い出がいっぱいだが、子供たちはこれも知らず。この他に、繁殖力が強いボタンウキクサも部分的に出始めていたため少し注意が必要だ。

さて、本番の天神川の生き物調査。歩いて川辺へ移動。川のまわりは、ヨシとオギが生い茂り昔ながらの風景。前日の急な大雨にもかかわらず、ほとんど水位は変わらず10〜20cmほどしかない深さ。底は砂地のため、ぬかることもなし。だが、ほとんどの子供たちは川へ入る時しばらく躊躇。これは、日頃から川に親しんでいない証拠か。「川に行くと危ない」と教えられてきたためだろう。でも、一人が入ると続けて入り始めた。まるでペンギンの巣立ちの様。入ってしまえば、そこは遊びの天才たちだ。早速あちこちをアミですくい始めた。ところがだ。闇雲にすくうばかりなのだ。知っている者からすれば、「そんな所をすくっても魚はいないよ!」というような所ばかりすくっている。生き物は、ほとんどが川の岸辺の草の根が伸びていたりする所や石ころの下などだが知らなかったようだ。ここでも日頃から川に親しんでいない姿が露呈。それでも、講師などの教えで、草の下をすくったりして小魚やモクズガニを見つけては大喜びとなった。みんなで川に入ってみるだけでもいい経験だ。行っていい所と行ってはいけない危ない所、やってはいけないことなど身を持って覚えることこそ大切だ。ひとしきり川でアミを出した後、田んぼのあぜ道を通って公園脇のU字溝へ。幅30cmほどのU字溝なのだが、上手の方は水が湧き出る所で、水も年中きれいで豊富。その上アシの根が入り込むため、ここは生き物の宝庫。言わば小さな宝箱。子供たちがアミをすけてみると小エビが入ったりして狂喜。U字溝のアシの根を上げると、ニホンウナギの大きな尻尾。しかし、するりと逃げた。子供たちにアミをすけさせ追い込んでみたがどこへ消えたやら・・・。逃げた魚は、やはり大きかった。

最後は公園に帰り、観察した生き物を確認。約30種。天神川には昔ながらの生き物が沢山いることを確認し解散した。

おっ、ウナギじゃ!

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「綾の照葉樹林」巨樹探訪(2017.7.24)

2017-08-05 / 自然

綾の照葉樹林にこれほど多いとは思わなかった。ヤマヒルのことだ。以前、ズボンの上からもぐり込まれそうになったことはあるが、今回は条件が整っていたのだろうか、前を歩く人のふくらはぎ辺りに噛み付こうとしていたり、くるぶし付近に取り付かれて出血した人もいた。私に取り付いたのは2匹。いずれも発見は早く大事には至らなかった。

参加者に、山仕事を始めた女性がいて、「ヤマヒルが人をかぎつかるのは、振動や熱の他二酸化炭素などによってと言われます。一番最初の人には取り付かないそうです。」と言う。今回のコースは、渓流に近く湿気を含んだ枯葉が多かったからかもしれないが、シカの増加と符合する研究もあるようだ。シカやカモシカの蹄にヤマヒルが寄生するのが理由のようだ。そういえば、姿は見えなかったが、すぐ近くで甲高い鳴き声が聞こえた。警戒の鳴き声だ。シカやカモシカだけでなく、人の移動もヤマヒルの生息域拡大に一役買っている可能性もあるようだ。ともあれ、今度森に入る時は、足もとをしっかり固めてから行く事としたい。

ヤマヒルには悩まされたが、実にいい巨樹探訪だった。まず、巨樹・巨木の定義からだ。何回か宮崎市近郊の巨樹・巨木探訪で測定をしたこともあるが、改めて記しておきたい。

■巨木の定義

地上約130cmの位置での胸高周囲が300cm以上の木。地上130cmの位置において幹が複数に分かれている場合は、それぞれの胸高周囲の合計が300cm以上あり、主幹の胸高周囲が200cm以上のもの。(九州の巨樹・巨木巡り:梓書房より)

綾の照葉樹林の巨樹と言えば、イチイガシ、タブが思い浮かぶが、今回はこれに加えて竹野集落にある国の天然記念物・ホルトノキなども訪れた。

まず、綾町役場裏駐車場側そばの東屋で参加者の顔合わせ。その後、車に分乗して誰もが知る照葉大吊り橋方面へ。途中、千尋(せんぴろ)と呼ばれる所で一旦下車。森を破壊し景観を破壊した小丸川幹線の鉄塔が建っている所だ。参加者の中には、説明を聞いてはじめて問題を意識する人もいた。そしてすぐ脇の千尋の滝へ。県道から約30m入れば出会える滝だ。小さな滝だが、滝のしぶきが暑さを吹き飛ばし、今回の企画を歓迎しているかのようだった。

さて本番の川中公園方面へ。川中公園は照葉大吊り橋よりもっと先の自然公園で、森の中の大きな広場だ。「てるは森の会」作成の地図には、ずっと以前は田んぼだったと書いてある。そうだったかと思いながら見渡せば、確かに田んぼだったように広々している。そこまでが車で、後は歩きだ。今回は川中神社方面はパスし、旧トロッコ軌道跡を製材所跡方面へ向うコース取りだ。歩き始めるとすぐに小さな川中吊橋を渡ったが、眼下では岩に白い水しぶきがわき上がり、ここでも歓迎を受けているようだった。

吊り橋から水路跡を通ってトロッコ軌道跡へ。大きな岩を切りさいたと思しき切り通しを抜けて先へ。シカの鳴き声を聞いたのは確かこの辺り。そして目指すイチイガシの巨木。漢字で書けば一位樫。誰からか、樫の中では一番だから一位樫と名がついたと聞いた。綾の照葉樹林を代表する木のひとつだ。イチイガシは平野部では神社等に大きな木が残されているから、巨樹巡りなどの時はよく目にする。どこの木もまっすぐに伸びて堂々としていて、大好きな樹木のひとつだ。

さて、夏に綾の照葉樹林を訪ねると、一段と緑が濃い。その濃い緑の中に入り、森の内側から見れば、なんとも言えない清々しさがある。木々の黒っぽい幹と太陽の光に透ける葉っぱ、そして照り輝く葉っぱは、どこまでも目にやさしい。

しかし、森の中には小さな危険も潜んでいる。今回は、そのひとつが製材所跡だった。建物基礎や貯木プールのコンクリートが残り、コンクリートに飛び出たボルト、クレバスのように深い溝は、それと知らずに歩けば、つまづいたり落ちたりしてケガすることにもなる。でもこの日はそれなりの人数。お互い注意しながら歩けば、子どもの頃の小さな探検ごっこのようでもあった。そこを過ぎればもう折り返し点。そこにはタブノキが渓流に張り出し、しばしの休憩には絶好の場所。渓流は火照る体を落ち着かせ、ずっと休んでいたくなるほどであった。すぐ下流側には岩の間からこんこんと水が湧き出す湧水地。その下のよどみには、アユとアブラメが、わが領域を犯すなというように泳いでいた。

一息ついた後は、昼食が待つ川中公園方面へ。途中、アンチモンの試掘坑跡やタブノキを見ながら午前の部を終了。

汗かきの私は、昼食の間にシャツを着替え、午後の部に備えた。午後は、何回も訪ねたことがある竹野地区の国指定天然記念物ホルトノキへ。宮崎の巨樹百選にも入っていたがはたしてどうなっているか・・・。

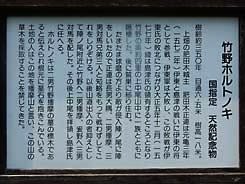

竹野地区は綾町中心部からは綾北川にそって行くのが最も近い。綾北川沿いでは最も奥の集落だが、高齢化が進み人口は少なくなっていると聞く。川沿いの県道は、以前から崖崩れが多く、通れなくなることが多い。しかし、竹野地区までは大丈夫。県道から台地の中程にある集落を抜けると、畑の脇に金網が目につくようになった。イノシシやサル避けだ。そして目指すホルトノキへ。入口の農道にも高い金網がめぐらしてあった。見学のみなので、留め布をほどき中に入らせてもらった。近くに寄って見て驚いた。太い幹が地に落ち、朽ちていたのだ。残る主要部分も長い2本の支え木でどうにか姿を保っている瀕死の状態。見る角度によっては、幹回り630cmを誇った頃の姿を見せていたが、なんとも痛々しい姿だった。長い支え木は、町や樹木医等のこの木に対する思いの表れだ。立ち直れるものなら立ち直り、往年の姿を見せて欲しい。

ところで綾北川沿いに、この木に次ぐホルトノキが発見されていた。県道を少し歩き渓谷へと降りた。綾町で生まれ育った方達にはおなじみの場所のようだった。県道から少し下ると、発電所跡があり、その近くに平たい所があり、かつてはここで水遊びやキャンプをし、雨が降れば、廃墟となった発電所跡で雨宿りしたそうだ。そこからすぐ綾北川に面したところに目指すホルトノキはあった。葉っぱが少ないのが気がかりだったが、根は大きく法面に張り出し、特に板状根の発達が目についた。ホルトノキは、平賀源内がオリーブと間違え、「ポルトガルの木」と呼んだことから名がついたという説があるが、実際は日本に古くからある木のようだ。綾町では街路樹としても植えられているから、発見されたホルトノキも元気に生きながらえて欲しい。

ここまでで予定していた綾の照葉樹林の巨樹探訪は終了したが、おまけが付いた。

宮崎県「新巨樹100選」に選ばれ、地元紙にも掲載されたばかりの明見神社のイチイガシを目指した。「綾町指定天然記念物」でもある。明見神社は1510年(永正7)年都於郡城主伊東尹祐(いとう ただすけ)によって建立され、イチイガシはその時植えられたものだという。それを信じれば、推定とはいえ樹齢ははっきりしている。おおよそ500年ほどだ。傍らの説明板には、樹高18m、目通り幹廻り5.6メートルとあった。実に立派で堂々とした木だ。宮崎の中世史では欠かせない伊東氏の縁ともなれば、また一段と感慨深いものがあった。

という事でお開き。主催は「宮崎の自然と未来を守る会」、案内役は同会の小川渉氏が担当した。「巨樹探訪」というにふさわしい一日だった。

綾照葉樹林に建つ小丸川幹線鉄塔

県道から30mにある千尋(せんぴろ)の滝

「森林セラピー川中自然公園コース」看板

いずれも綾照葉樹林のイチイガシ

渓流に張り出たタブノキの下で休憩

綾南川渓谷

湧水地とすぐ側のよどみ

綾照葉樹林のダブノキ

竹野ホルトノキ

竹野ホルトノキ説明板

綾北川沿いのホルトノキ

堂々とした明見神社のイチイガシ

明見神社のイチイガシ説明板

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

アブラゼミはアブラゼミ

2017-07-26 / 自然

今年も小中学校が夏休みになった途端、セミの声がうるさくなった。本当に夏休みを待っていたかのようなのだ。一番うるさいのはクマゼミで、朝からうるさい。と言っても嫌いなわけではなく、愛情もこもった「うるさい」と思って欲しい。

わが地域では「ワシワシ」と呼んでいた。「ワーシ、ワシ、ワシ、ワシ」と聞こえていたから、クマゼミの名前は「ワシワシ」だ。鳴き方は、鳴き方のホームページをみたりすると「シャンシャンシャン」とか書いてある。そう聞こえなくもないが、子どもの頃から「ワーシ、ワシ、ワシ、ワシ」と聞こえていたから、聞きなしと言えども、そう簡単にはかえられない。

ところで、ギャラリー周囲のモミジにアブラゼミの抜け殻が増えてきた。普段はモミジの幹にしがみついた格好の抜け殻がほとんどだが、今年は何故か葉っぱの先端にぶら下がったものばかり。昨年は外壁に幾つもの抜け殻があったが、今年はいまのところ外壁にはひとつもない。何か特別な理由でもあるのだろうか。

アブラゼミの鳴き声は「ジージージー」と聞こえる。だからアブラゼミの名前は「ジージー」と言うわけではなく、アブラゼミはアブラゼミだ。大好きな夏だが、あまり暑いと体にこたえる。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

みそぎ池(御池)のスイレン

2017-07-14 / 自然

ちょうど今頃が見頃のはずと思い出し、みそぎ池(御池)にハンドルを向けた。阿波岐原森林公園・市民の森の中にある池だ。最近ではパワースポットとして観光客も訪れる江田神社からは、森の中を歩いて5分。松林に囲まれ、よく整備された池だ。

宮崎市中心部などへ出かける時は、市民の森を抜ける県道を度々利用するのだが、池を目指していくのは、本当に久しぶりで、北側の駐車スペースに車を着けた。

池は一面のスイレン。まわりを歩くと、時々「ポコッ」と生き物が水に潜るような音。姿は見なかったが、以前、甲羅干しをしていたカメをみたことがあるので多分カメ。それも外来のミシシッピアカミミガメだろう。困り者のカメだが、イザナギノミコトが、穢れを祓うためにみそぎを行った池との言い伝えから考えれば、最も似つかわしくないカメとも言える。イシガメ、クサガメならいいのだが、残念ながらここにはいない感じ。うれしかったのは、一匹だけだったがチョウトンボの姿を見かけたこと。

それはさておき、雨上がりのスイレンはきれいでモネの「睡蓮」を思い起こさせた。一度行ってみる価値はある。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

我が輩は、アカハライモリ

2017-06-26 / 自然

梅雨の雨間を利用し、木城町の高城に出かけた。戦国時代、2度にわたって合戦の舞台になった場所だ。それも激戦だ。1度目は、豊後の大友軍の攻撃、2度目は天下統一を目指す豊臣軍の攻撃。2度とも落城することはなかった。

何度か訪れてはいるが、もう少し確認したいことがあり出かけた。実際に歩いてみると、この城を攻める難しさは実感できる。眼下には、合戦の名前にもなっている高城川(現・小丸川)。その向こうには陣が張られた山並みが見える。第1次合戦の舞台となった平野部は、木々に遮られているため部分的にしか見えない。しかし、ある程度は望む事ができるため、合戦の様子を想像するにはもってこいだ。

ところで、この城の一角を歩いた時、足もとを何か素早く動くものがいた。トカゲのようにも見えたが、今まで見た事のない姿なので写真におさめた。大きさは8cmほど。気にかかるので、後日あれこれ調べたが皆目分からない。

イモリ・・・?、ヤモリ・・・?、トカゲ・・・?、それともサンショウウオ・・・?。普通、画像検索などで大概見つかるが、全くヒットせず。一番似ているのはイモリのようだとは思ったが、皮膚は乾燥肌。そして尻尾はトカゲのように細くなっている。それに背中に赤い一本線。ん〜っ?、分からない。

といこうとで、博物館に尋ねた。動物に詳しい学芸員の方曰く、「アカハライモリですね。イモリは、陸上では肺呼吸をします。間違いないです。ちょっとですが、写真のお腹のところに赤く写っているでしょう。」

いつも田んぼ周辺で見ているイモリとは随分違う感じを受けていたが、個体差もあったようだ。その場でひっくり返してみれば、「なんだアカハライモリか」と確認できたのだろうが、見つけた場所が標高約60mの頂上付近であり、あまりに乾燥肌でありすぎた。

でもこれで一件落着。こういうアカハライモリもいるということだ。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

アカウミガメ/2017(宮崎二ッ立海岸)

2017-06-19 / 自然

数十年前とまではいかないが、一ツ瀬川河口右岸(二ッ立海岸)にアカウミガメの上陸が続いている。

宮崎市の最北端になる一ツ瀬川から、市の中心部を流れる大淀川までの海岸を、最近は宮崎海岸と呼ぶようになった。しかし、地元には地元の名前がある。宮崎海岸は北から南へ、二ッ立海岸、大炊田海岸、石崎海岸(明神山海岸)、住吉海岸、阿波岐原海岸、一ツ葉海岸となる。二ッ立海岸から石崎海岸までは佐土原海岸だ。以前は「海岸」などと言わず、「浜」と言っていた。二ッ立海岸は「二ッ立ん浜(二ッ立の浜)」という具合だ。

二ッ立海岸の大部分は数十年前から直立護岸(垂直護岸)だ。その前には巨大なテトラポット(消波ブロック)が並んでいる。数年前までは、直立護岸に直接波がぶつかり、波しぶきが護岸の陸側まで打ち上がっていた。「護岸が倒れるのは時間の問題」と言う専門家さえいたが、どういう理由からか、ここ数年一ツ瀬川河口側(北側)から次第に砂が付き始めている。

ところで、忙しさ等もあり、昨年からアカウミガメの産卵観察会を止めにしているが、産卵シーズンになると気にはかかる。そのため、浜の状態を見ておきたいこともあり、時間をみつけて浜に出かけた。

今年の二ッ立海岸は、護岸の前、北半分ほどは産卵できるほど砂が付いている。アカウミガメは期待にたがわず、思ったよりたくさん上陸していた。この2、3日前に産卵したと思える個所も何カ所かあり、全部で15、6数カ所。(注/しっかり数えたわけではない)。しかし、南に行くほどテトラポットが目に入るようになり、何カ所かは、上陸したアカウミガメはその手前で引き返していた。

大炊田海岸は、現在、見た目は自然の浜に近い。一昨年より少し前は、養浜と巨大なサンドパックが埋められたばかりで、サンドパックが侵食でむき出しになり、近づく事もできないほど危険な状態だった。今年は、傾斜が少し人工的な感じはするが、そこにも2、3のアカウミガメが産卵していたが、やはり何かが違うのだろう。養浜部分は、よそから持ってきた土砂が固められている。砂ではなく土砂だ。その土砂が少しずつ波に洗われるという寸法のようだが、陸の松林に近づくほど地面は堅く、産卵には適さない。数年前の観察会では、松林のすぐ近くまで這い上がり、穴を掘り始めたが、堅くて掘れず、4カ所も産卵場所を替えたアカウミガメがいた。

宮崎海岸には、直立護岸、テトラポット、養浜、サンドパック、傾斜護岸、ヘッドランド、人工ビーチ、港湾施設と防波堤という様に人工構造物が見本市よろしく並んでいる。「侵食」と「浸食」は違う。人の行為が生んだ末の対症療法、今後の成り行きをアカウミガメと共に見守りたい。

護岸前の産卵(二ッ立海岸)

テトラポットで産めず(二ッ立海岸)

これもテトラポットで産めず(二ッ立海岸)

砂浜には巨大なサンドパックが埋まっている(大炊田海岸)

養浜の砂浜に産卵(大炊田海岸)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

アカウミガメの産卵/2017

2017-05-29 / 自然

もうすぐ梅雨。ちょうどこの時期はアカウミガメの産卵のピークと重なる。5月の半ばになると、県内各地でアカウミガメの産卵が始まる。先日は、日南市の友人が上陸の報告をしてくれた。

ここ10年ほど、地元の海岸で産卵観察会を主催してきたが、昨年から開催をやめた。理由は、海岸の侵食とガイドの体調不良。かつては、学校の遠足や地域のレクリエーションなどが行われた自慢の砂浜海岸だった。幅が100mほどもある砂浜がまっすぐに延びていたが、侵食が進み、養浜(ようひん)や巨大なサンドパック(砂袋)対策がとられてきた。しかし、それは対症療法、抜本対策ではない。侵食は止まるはずもなく、養浜や巨大なサンドパックさえ自然の前では微々たる力。養浜の砂浜は、雨や台風で大きな凸凹をつくり、またサンドパックの一部はむき出しになり2、3mほどの崖さえつくった。そのため、観察には危険さえ伴うようになった。観察会をやめたのは、そのような痛々しい海岸を見るのが嫌になったのも理由のひとつだ。一昨年は、どうしようか本当に迷った。何回も下見に出かけ、観察場所を河口の砂浜に移すことでどうにか実現させた。ガイドも急遽別の方に頼みこんだ末の実施だった。幸運にも、観察会は大成功。河口の砂浜は、産卵適地へと変貌していた。何カ所も産卵の跡があり、この日は参加者を連れて砂浜に出るとすぐに、アカウミガメに出会えた。上陸したばかりだった。参加者は超ラッキー、幸運この上なかった。もちろんこれは夜中の話。

観察会を再開するつもりは今のところは無い。各地の産卵報告を聞き始め、昨日海岸へ出かけた。昼間の干潮時だ。河口の砂は、産卵にはもってこいに見えた。海にはサーファー10人ほど。アサリ籠を引く姿や釣り人の姿も少し。それに親子連れの姿も。潮の引いた海岸を歩いてみた。空は青空、水を含んだ部分はフワフワしてとても気持ちよかった。数百メートル歩いたところで見慣れた大きな足跡。たどると護岸のすぐそばに産卵していた。数年前までは、垂直に切り立った護岸に大波が直接ぶつかっていた所だ。その前には、大きなテットラポットがむき出しになっていた。今年は護岸の一番上まで砂が付き、テトラポットはほとんど見えず、産卵に適地となっていた。これがサンドパック側にまでずっと延びていれば・・・。

今年もアカウミガメが産卵

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

キイチゴとコガネグモ

2017-05-23 / 自然

梅雨入りが間近だ。そのため、催しもの間の休日を選びギャラリー回りの木の剪定と草刈りを行った。植物は生命力旺盛だ。放っておけばすぐに草木が生い茂る。伸びすぎた枝は雨で垂れ下がり、行く手を邪魔し、芝生に降った雨は水たまりをつくってしまう。雨樋の枯れ葉もそのままにしておくと、パイプを詰まらせ、土砂降りのよう溢れ出す。

1時間で終えるつもりが、始めてしまうとあれこれしなければならないことばかり。結局3時間ほどかかり、軽トラックの荷台は草木でいっぱいになった。散髪後のこざっぱりした感じだ。

疲れがたまったところで、キイチゴが熟れているのに気がついた。ギャラリー北面の駐車場側が小さな土手になっていて、クマザサ(ミヤコザサ)の中に黄色い実をつけていた。ちょうど食べごろ。そうはいっても、この種は量は少ない。本名はモミジイチゴだ。葉っぱがモミジに似ているためというが、手のひらほどの大きな葉っぱだ。ん!美味しかった。

そのすぐそばに、小さなコガネグモ。かつては、子どもがよく遊んだクモだ。20、30cmほどの竹や木の棒に2匹のクモを乗せて闘わせた。基本的には大きい方がいいが、それだけでもなく、精悍さを備えている強いクモがいい。闘わず、すぐにぶら下がるクモもいた。その時は「上は山々、下は川々」と言いながら、闘いの棒へ登らせた。最もなじみのクモだ。現在でも加治木(鹿児島県姶良市)では毎年クモ合戦が行われる。

夏から秋にかけてはジョロウグモがあちこちに巣をかける。少し似ているが違うクモだ。ジョロウグモはなぜか好きにはなれない。気付かずに巣が顔に絡まったりすることが多いからか・・・。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |