元代『冬日戯嬰図』(台北故宮博物院蔵)

第二節 大都の政治経済情況

経済概況と住民の生活(続き)

市民生活 大都は元代の多民族国家の縮図で、城内では各民族が雑居していた。契丹、女真、渤海などの民族が長い間漢族と雑居していた外、統治民族として、大量のモンゴル人が北京に住み、漢人と隣り合って暮らしていた。元朝中期、漠北草原が大風雪に被災し、また叛乱を起こした王による攪乱(竄cuàn、簡体字は「窜」)もあり、モンゴルの遊牧民たちが次々南下し、通州一帯に留まり、いたるところに逃れてきた「押当赤」(モンゴル語で貧困者の意味)がおり、元朝政府は彼らのため食糧を支給し、救済した。また特に蒙古侍衛軍を置き、収容した。タングート(唐兀人)、ウイグル(畏吾儿人)の元朝宮廷に出仕する者がたいへん多かった。大都城の西北の畏吾村(後に訛って魏公村となった)は、ウイグル(畏吾儿人)が集まって住んだことからこう名付けられた。モンゴル人はラマ教を崇拝していたので、チベット僧で北京とチベットの間を行き来する者がこれまでに無く増加した。各民族の間の密接な交流は、互いの文化交流と伝統的な友好を促進した。この他、モンゴル人の三回に亘る征西と、元朝皇帝が四大汗国の中の宗主の地位を得たことから、大都城内には、また大量の中央アジアの各民族の人々が集まった。彼らは当時、「色目人」と総称された。その中には、康里人(古代の高車人の末裔)、欽察人(キプチャク人)、ロシア人、阿速人(アスト部。15世紀から17世紀にかけてモンゴル高原で活動した遊牧部族で、本来は西方のカフカース地方に住まうアラン人の別称)、突厥蛮(トルクメニスタン人)、イラン人などが含まれ、習慣上、彼らはまたしばしば「回回人」と総称された。1263年(中統4年)の統計によれば、当時中都路には全部で 回回人戸が2953戸あった。そのうちの多くが豪商や大商人、権勢も兼ね備えた家であった。(王惲 『秋澗 先生大全文集』巻88『烏台筆補』)こうした人々は特権を傘に、「物の売り買いを行い、様々な方法で人々の利益を奪い取り、しかも賦役は少しも負担しな」かった。権勢家や豪商以外に、色目人の技術者、軍士、奴隷も、中都でたいへん大きな比率を占めていた。これに加え、遠路はるばるヨーロッパ、アジアより来た商人、ローマの宣教師、各国の使節が雲集輻輳し、大都を当時の重要な国際政治と貿易の中心にした。

『元史・地理志』によれば、大都路総管府は右、左二つの警巡院と六県十州を管轄した。(六県は、大興、宛平、良郷、永清、宝坻、昌平。十州は、涿州、覇州、通州、薊州、漷州、順州、檀州、東安州、固安州、龍慶州。)州は十六県を管轄した。人戸は総計14万7590、人口は40万1350であった。右、左の二つの警巡院はそれぞれ城内の坊に住む市民の事を分担して管理する機関であった。新城には計50坊、旧城には計62坊あった。坊にはそれぞれ名前があり、いくつかの坊名は相変わらず昔の幽州の旧名を踏襲していた。都市の治安を司るのは大都兵馬司で、軍兵2千を従え、専門に泥棒を取り締まった。

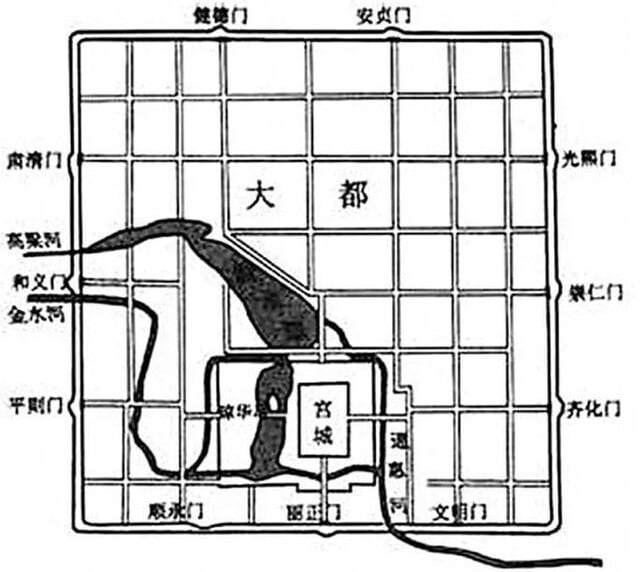

元大都路行政管轄区示意図

元王朝の京城として、大都の城内には貴族、官僚、富豪が集まり、大量の貧しい都市住民、地位の低い奴隷も生活し、階級対立が鮮明であった。重い賦役と高利貸しに搾取された貧しい人々は、しばしば破産し、奴隷に没落した。翰林学士の 王惲(おううん。号は秋澗先生) は上奏文の中で言った。「必ず都の貧しい庶民を見るべし、或いは事故により、しばしば有力な家で身を質に入れ奴隷となる。長春一宮の如きは約三十余人、元は約束を満たしていたが、主に返却できず。ある父子夫婦の到っては数年を限りとし、身を卑賎の仕事に置き、そこから脱することができない。また自ら生んだ男女を、名を偽って嫁がせたが、実は物として売り渡していた。」(『秋澗 先生大全文集』巻84『烏台筆補』)こうした現象は当時は非常に普遍的であった。京城(都の北京)の中では、またしばしば未成年の男女を誘拐し、脅して奴隷に充てることがあった。場合によっては彼らを北方に連れて行き、牛馬や羊、駱駝と交換し、暴利を得た。階級間の先鋭な対立は、大都の町中の社会秩序をずっと不安定なものにした。元初の1年、また3か月以内に、城内で発生した強盗、窃盗事件は60件以上に達した。中期的に大量の外地の流民が都城に流れ込み、市内の生活と社会秩序により多くの問題をもたらした。元朝政府は矛盾を緩和するため、米を値下げ販売することでの救済(賑粜zhèn tiàoしんちょう)を実行した。1277年(至元14年)大都の物価が暴騰し、国庫(官廪guān lǐnかんりん)の糧食数万石を放出し、米を売って平民を救済した。1285年(至元22年)京城と南城に各3ヶ所店を開き、役人をそれぞれ派遣し、米を値下げして販売し、年々同様に対応した。1295年(成宗の元貞元年)、京師(都、北京)の米が高騰し、元朝政府は迫られて店を30か所増設し、食糧7万石余りを放出し、米を値下げ販売して人々を救済した。それ以後、店の数は減少したが、毎年の米の放出は50万石余りにまで増加した。放出食糧の多くは権勢家が巧みに獲得し、貧民の所には回って来なかった。大徳年間、元朝政府はまた「紅貼糧」(こうちょうりょう)を実行した。これは、官庁が両京(大都燕京と上都開平)の貧困戸口の数を登録し、「米を準備し番号と名簿を貼り、それぞれ姓名と戸口の数を書き、月毎に名簿に依って支給した。成人(大口)は3斗、未成年(小口)はその半分とした。その価格は放出価格の3割と見做し、常にそれだけ値引きし、「賑粜」と併せて実行した。」(『元史』巻96『食貨志・賑恤』)こうした措置は、もちろん日増しに先鋭化する社会の矛盾を改めることができなかった。このため、大都城内で重大事件が一度ならず発生した。1291年(至元28年)文明街の西側で、「盗殺銀千戸」千戸の家から窃盗、殺人が行われた。1302年(大徳6年)八作司(役所名)で窃盗事件があった。1326年(泰定3年)太廟に泥棒が入り、武宗の金神主と貴重な祭器を盗んだ。こうした不穏な形勢は統治者の心配と警戒を引き起こした。1309年(至大2年)武宗が上都に避暑に出発する時、御史台が建議して言った。「京師の工夫の徴用がちょうど行われているが、それに加え今年は干ばつで食糧が不足し、民は愚かで惑い易く、関する所甚だ重し。一丞相を留め京師を鎮めんことを乞う。後もこれを例と為せ。」続いて、また二つの警巡院を四か所に増やし、また連続して巡邏(じゅんら)の兵丁の派遣を増やし、且つ刑部長官を派遣して直接大都の兵馬司の仕事を掌握し、鎮圧を強化した。こうしたことから、元朝後期になるにつれ、大都城内の階級矛盾が益々先鋭化していたことが分かる。

北京郊外の農村と農民の状況 北京郊外の土地は、大部分が元朝政府と貴族や富豪により管理されていた。政府は軍隊の駐屯の方式で、北京郊外の農地を、京師のぐるりを守備する五衛親軍等に分け与え、屯田を行わさせ、それにより得た収入で軍の装備を整え、家族を養う費用に当てさせた。統計によれば、大都の近県の諸衛軍と大司農、宣徽院等が管轄する屯田の総数は最高で15,700頃(1頃は6.667ヘクタール。100畝)余りに達した。こうした駐屯軍は各地で土地を占拠し、人々の生活を乱し、勝手に法律を破った。武清県北郷には中衛の万戸の阿海が率いる駐屯軍がいて、1265年(至元2年)彼らは権勢に頼み「上司が元々分け与えた屯田の土地4か所以外に、無理やり諸人の村や耕作して桑や棗の熟した土地を侵略し20頃余りの土地を奪い」、農民を失業させたが、彼らは恨みや苦しみを自ら申し立てることができなかった。将校たちは更に好き勝手に彼らをゆすったり侮ったりした。中衛所属の軍人は、至元5年(1268年)8月以前から武清北郷等に来て、「民家に住み、毎日飲食をくすね、馬の飼料をあの手この手で収奪し続け、ついには人々の不安を搔き立てた。対応を止められないので、味方の数を頼みに、誹謗が発せられればすぐに、脅したり辱めたり、何でも行った。毎年、翌年春3月までこれを続けると、ようやく離れることができた。」(『秋澗 先生大全文集』巻88『烏台筆補』)こうした現象は、当時はかなり一般的であった。

貴族官僚は財産を賜ったり併呑することを通じても、それぞれ大量の土地を保有し、「怯薛」 qiè xuē(モンゴル語)とは、貴族官僚が内廷で伺候し、宮廷の禁衛と大小の事務を担当する近習(きんじゅ)のことで、しばしば同時に外廷で朝廷の要職を担当し、元朝の通常の行政の中で重要な役割を担っていた。政府は一度彼らに田地を分配すると、それにより「近習の臣は、田地が極めて多い」という現象が起こった。有名な大寺院も大地主で、朝廷は彼らに大量の田地財貨を賜った。こうした人々は、軍や站户(国の通信伝達の徭役を担う家)の上層を含め、個別の政治特権を持っていて、納税や徭役が免除された。1291年(至元28年)中書省のある上奏文の中でこう言っている。「桑哥(元朝の大臣)は大都の金持ちのそれぞれの子細を自ら隠ぺいし、売買、検査、記録の時に、どんな賦役を選んだか教えず、貧しい庶民を苦しい目に遭わせる。別の役人もそれぞれ隠ぺいしていることが多い。」貧しく弱い庶民の中には、賦役から逃れるため、彼らを頼り、彼らの家僕に身を落とした。奴隷を数多く抱える現象は、当時たいへん一般的だった。貴族、官僚、軍官の家では、奴隷がしばしば千や百に達した。奴隷は単に家の中で伺候するだけでなく、幅広く手工業や農業生産、商売や軍役の補充などに用いられた。

元代、農戸の賦役負担は一般に、軍戸、站户、匠戸に比べて重く、北京郊外の農民は更に多くの特殊な負担があった。例えば、宮城の修繕、運河の浚渫、貴族や官僚の屋敷の営造、皇帝の巡幸、役所の雑役、官吏の非合法のゆすり、貴族大官の家の狡猾な下男、下女(黠奴)による強奪などである。馬の飼育も北京郊外の農民の重い負担であった。元朝政府は両都付近で大量の馬と駱駝を引き取り育てた。1308年(至大元年)の統計によると、大都で飼われた馬は9万4千匹、外路(外地)は11万9千匹。これらは皇室、貴族向けに乳を取り乗馬に供した。人々は馬に食べさせる牧草の準備を負担しなければならないだけでなく、放牧の便のため、秋の収穫後の土のすき起こしを禁止した。朝廷はまた馬が車を曳き、臼を曳き、田畑を耕すのを禁じた。これらは農業の発展に疑いなく重大な妨げであった。この他、西山の薪炭、玉泉山の木材、金水河の水流を人々が採取、利用するのを禁じた。皇帝が春秋に狩猟を行う需要を満足させるため、大都の四方5百里内では、「何人も、鷹などを飛ばし、キジやウサギを捕獲するを得ず」。飢餓に迫られた農民がたまたま捕殺してしまった場合、厳しい懲罰を受けた。重い賦役と天災被害に迫られた北京郊外の農民は、元の中葉以降、破産し流民となり、甚だしきは身を売ることに迫られる人々が日増しに増加していった。