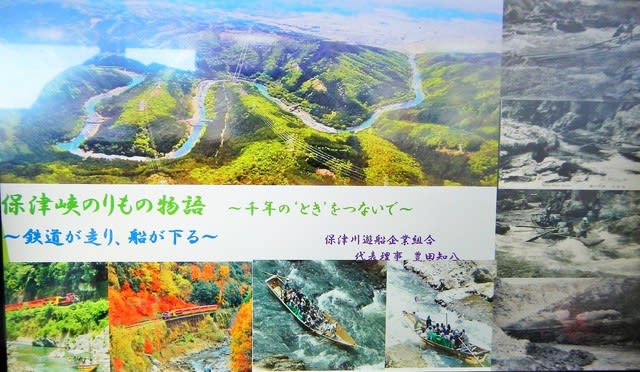

2018年、今年も保津峡の紅葉が色づきはじめてきました。

保津峡、一番最初に色づくのは昔、丹波亀山藩の殿様が魚釣りをして遊んだと云われる「殿様の漁場」

そして、最も紅葉が美しいと云われる「女渕}が続きます。

JR保津峡駅とトロッコ列車が交差するトンネル前の若い紅葉(写真)は色合いの鮮やかさが際立つ所です。

秋の保津峡の先頭を切って赤くなるカエデたち。これらの木々が赤く染まる、保津峡の紅葉のスタートです。

黄色から橙色、赤色へと山の風景は徐々に移り変わっていきます。

四季の移ろいをリアルに感じることができる季節。

保津川下りで体感してみて下さい!

皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げます。

保津峡、一番最初に色づくのは昔、丹波亀山藩の殿様が魚釣りをして遊んだと云われる「殿様の漁場」

そして、最も紅葉が美しいと云われる「女渕}が続きます。

JR保津峡駅とトロッコ列車が交差するトンネル前の若い紅葉(写真)は色合いの鮮やかさが際立つ所です。

秋の保津峡の先頭を切って赤くなるカエデたち。これらの木々が赤く染まる、保津峡の紅葉のスタートです。

黄色から橙色、赤色へと山の風景は徐々に移り変わっていきます。

四季の移ろいをリアルに感じることができる季節。

保津川下りで体感してみて下さい!

皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げます。