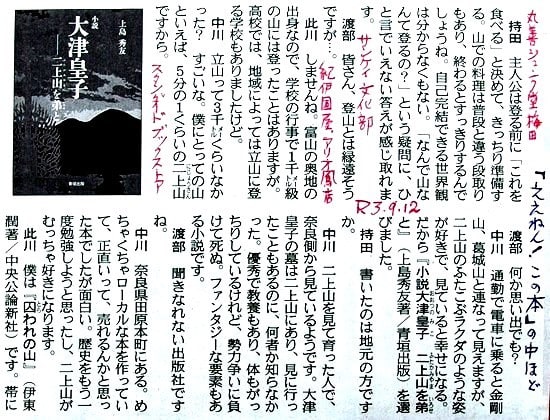

ちょうど 5年前(H26.9.26)の産経新聞で、折口信夫(おりくちしのぶ)さん著『死者の書』が紹介されてます。

それ以前だったかと思います。オイラは、非常に優れた作品として、発売当初から話題になっていた 川本喜八郎さん制作の人形アニメーション『死者の書』のほうを購入、視聴を済ませてました。ただしオイラの消化能力というか受容能力不足の露呈だと思いますが、ココロ打たれるものに乏しく、理解を深めようとする意欲も湧いてこなく、以来 脇に追いやったまんまでありました。

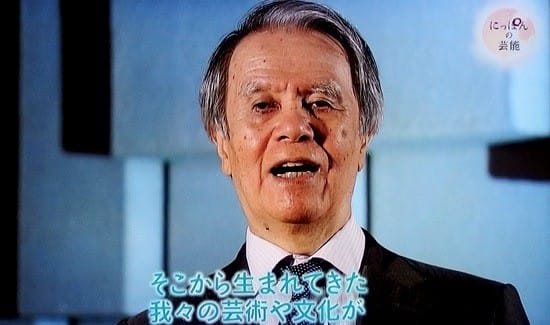

で この春のことですが、松本隆さん作詞 藤舎貴生さん作曲『静』という唄に触れ、日本の伝統音楽に少し目が向きかけていた矢先、R1.8.30 NHK-Eテレ『にっぽんの芸能』での、今年84歳になられる長唄三味線方人間国宝 今藤政太郎(いまふじまさたろう)さんの特集番組に惹かれ、視聴、

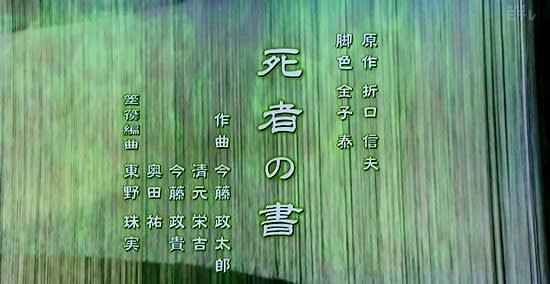

そのファイナルで流された、氏の手掛けられた長唄『死者の書』に接しまして、

この演奏も然ることながら、直後に流れた 穏やかなお声なるも 確固たる信念を示す

「『和を以て貴しとする』 そこから生まれてきた我々の芸術や文化が 我々の世代でだめになるなんて、絶対に僕は許しませんね。これは和しません」

という氏のメッセージに、オイラは 甚(いた)く、ココロ打たれたのであります。

そして思い知ったのです。いつ死んでも可笑しゅうない いい歳になってるのに、今藤さんが渾身の力でお創りになられた 折口信夫さんの名著『死者の書』の長唄、しっかり味あわんてどうする!!!、原作を読んで、物語そのものを キチン理解し、消化しなくてどうするっ!!! と。

で 何はともあれ 中公文庫『死者の書』を取り寄せ、読んだです。追って、作品者さん発行 鈴木貞美さん著『『死者の書』の謎』も購入、目を通しました。

以下は、この後、何回も何回も『死者の書』の世界を味わいたい想いの縁(よすが)となればとの思いで作成した、オイラの ”感傷もしくは鑑賞ノート” というべき書き付けでありますが、

川本喜八郎さん制作 人形アニメーションDVD から 多くの画面を頂戴してます。本DVDは、観れば観るほどその奥深さが思い知らされる、本当に素晴らしい芸術作品であります由、皆様方にお伝え申し上げることで ご容赦願えますと幸甚に存じます。何卒 よろしくお願い申し上げます。

では 折口信夫さんの『死者の書』、オイラの『感傷 or 鑑賞ノート』、参ります。

これは ユーキャンさんの『大日本地図』『奈良県分県地図』(スケール:55.5目盛≡10Km)からいただいた、当該箇所のマップです。

矢印位置の 18目盛下に ”平城宮跡” ↓

↑ ”二上山” は この位置の 25目盛上

↑ ”當麻寺” この位置の 16目盛上 でして

平城宮跡から二上山までの直線距離は、南南西方向 約21Km となりますが、

この二上山(にじょうざん or ふたかみさん)の右の峰 ↑ 雄嶽(おのかみ)山頂 に、

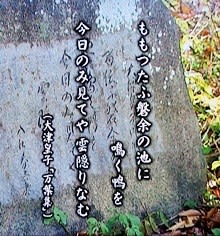

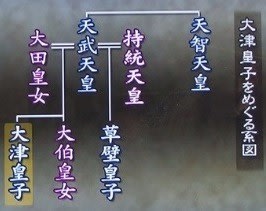

天武天皇の御子で 俊才の誉れ高かりしも、謀反の疑いで 磐余(いわれ)の池で自害

大津皇子(おおつのみこ)さん、享年24 の墓所がありまして

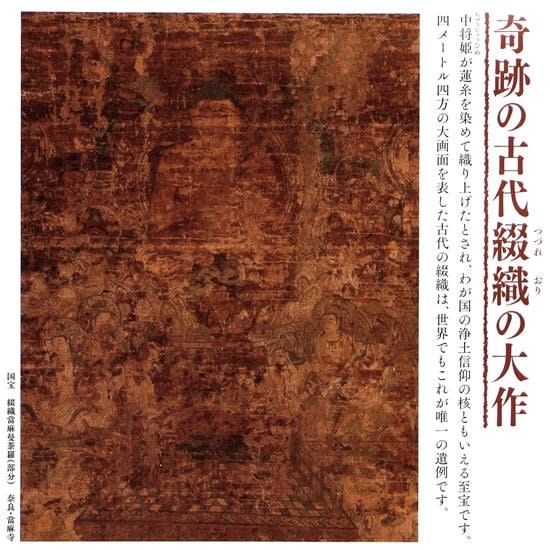

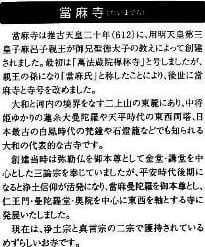

一方 その麓には、よく知られている ”中将姫(ちゅうじょうひめ)伝説" のある當麻寺(たいまじ or たぎまじ)さんがありまして、その伝説と申しますは

奈良時代 華やかなりし折、権勢を誇った仲麻呂さんの長兄 豊成さんの娘 中将姫、

彼女の祖父 武智麻呂さんが南家を興したので、南家の郎女(いらつめ)と呼ばれますが、5歳で実母と死別、継母の非道(ひど)く理不尽な仕打ちに耐える ”よすが” として、

”称讃浄土仏摂受経(しょうさんじょうどぶっせつじゅぎょう)” という 玄奘三蔵さん訳

(それまでは鳩摩羅什さん訳の”仏説阿弥陀経”)の謂わば "新阿弥陀経” と言えるお経を 1000部 書き写すなど、ひたすら仏教にのめり込む日々を過ごすうち、

二上山に沈む夕日の中に御仏(みほとけ)が見えるようになり、この御仏にお仕えし お導きを得たいと思うようになり、麓の万法蔵院(後の當麻寺)を訪れ 入山を請い願うのでありまして、当院は女人禁制の厳粛なる修行場であるものの、姫の ハンパない仏典に対する理解度 御仏への一途な憶いが 認められ、入山が許されることになります。そして、

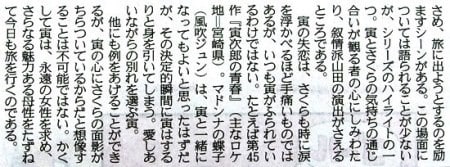

如(し)かる後のこと、尼僧となった姫に「蓮の茎を集めるように」と、次には「糸を取り出すように」と お告げが降り、して次には「井戸に浸すように」ということで晒しますと 5色に染まり、さらに「機(はた)を織るように」との声に 一心不乱に 文字通り 身を擦り減らし、たった一晩で、二上山で見た阿弥陀如来が来迎する極楽浄土を織り上げられたとのことでありまして、皆の感嘆する姿を見届けますと、極楽からのお迎えに乗じ、静かに旅立ってゆかれたということであります。

上は ↑ その中将姫さんが一晩で織り上げたと言われている 4メートル四方と巨大な 国宝『當麻曼荼羅』の一部(H30.7.14~8.26 奈良国立博物館開催『糸のみほとけ展』フライヤーの当該部分を撮影)、下は ↓ ”フォーラムKaya” さんの『當麻曼荼羅 平成本』販売用チラシにあります、完成当初のお姿を再現した複製品を撮影させていただいたものであります。

このような史実や伝説を元に、また古代から連綿と繋がる伝統的な、日本人の心に浮かぶ風景とも言えるでしょう ”夕日の沈む山越しに感じる御仏の世界”を取り込み、折口信夫さんの『死者の書』は著わされました。

話は 大津皇子さんが、長い眠りから「ああ耳面刀自(みみものとじ)。おれはまだお前を思うている・・・」と唸りながら目を覚ますことで始まります。死因は、自死でなく処刑されたことに変更されてます。

目覚めた大津皇子の目には、今 イチバン美しい娘である”中将姫”こと”藤原の郎女”さんが ”耳面刀自”に見えることで、2人の物語が進行します。MC & 進行 & 語り部 として、大伴家持さんと仲麻呂さんという 2人のビッグネーム、さらに ”當麻(たぎな)の媼(おうな)” という脇役を従えて。

ここで 大津皇子(663~686)さんと 中将姫=藤原の郎女(747~775)さんの出会いについて考えてみます。中将姫は皇子の死後61年して誕生されてますから、小説に記されている 皇子の「50年も昔から眠りについていた」というセリフは辻褄が合わず、姫が16歳で當麻寺に入った 763年としますと、皇子は 77年の間 お墓の中で眠っていたことになります。

従って 物語の始まり の妥当な線は、鈴木貞美さんの著作本にある 759年ということでしょうか。中将姫は 12歳。仏教に目覚め、夕日に みほとけを見初められた頃。としますと、大津皇子さんは73年間 お墓の中におられ、お目覚めになられたということになります。

こんな些細なことに拘っていたのでは、前に進みません。以後は、ぜひとも皆様に この名作をお読みいただきたく、また、この人形アニメーション DVD を ご覧いただきたいとの思いから、少しばかりですが、目を引くところを抜粋し、大雑把に進めてゆきたいと存じます。

.

.

在りし日の大津皇子 謀反の疑いをかけられ、磐余の池で・・・ .

.

処刑前 耳目刀自 と見交わした 前後 この一回限りの出会いが、因縁となりました .

.

:

それから 長い時間が 経ちました

時は奈良時代に移ります。時代背景やコトの成り行きの周知を図るナレーター的存在で、大伴家持さんや當麻(たぎま)の媼(おうな)さんなどが適宜登場し、物語が展開します。 .

.

「ああ 耳目刀自、まだお前を思うている・・」と唸りながら、大津皇子が眠りから覚めます .

.

一方、頭が良いうえに 都でイチバン美しいと評される 南家 藤原の郎女さんは .

.

母の死後、継母からのイジメを受ける辛い日々に曝され、写経に救いを求めます。身をすり減らしながら一心に書き写してますと .

.

二上山に沈む夕日のなかに、みほとけのお姿が見えるようになってきました。そしてそのみほとけの元で暮らしたいとの思いが募り、何かに導かれるまんま、雨の中 風の中 歩き続け

二上山の麓の當麻寺に行き着いたのでありました。しかしそこは女人禁制の聖地。結界破りという重い罪を犯した姫は、屹度した姿勢で、みほとけの傍であるこの地に留まり 罪を償う生活に入るのです。

実は これを待ち受けていたかのように、大津皇子が毎夜 姫のもとに通うように・・・ .

.

「おれには、子がない。おれの子を生んでくれ」と・・・

郎女も、大津皇子が二上山頂に見える御仏のお姿のイメージと重なることから、海の中道を通り 深く深く沈み行き、白い珊瑚樹と一体になるという、夢の中での逢瀬を重ねます。「なも あみだほとけ」で、夢から復帰するのですが・・・

そして、裸身である斯のお人の肌を 早う 衣で包んであげたいと、蓮の茎から糸を取り出し、「ちょうちょう はたはた・・・」と、布を織り上げる作業に没頭します。

しかし身にまとう衣は、縫っても縫っても形を成さず、導かれるままに仕立て上げた 巨大な一枚の布の上に、郎女の目に映った 二上山に沈む夕日の中に浮かび来る極楽浄土の姿を描くのです。

そして取り寄せた 5色の絵の具で 阿弥陀如来様の絵付けを施し、一筋の涙を流し、静かに立ち去ってゆかれるのです。そうです、『夕鶴』の ”おつうさん" のように・・・ .

. .

. .

.

すると 残された巨大な絵は、たちまちのうちに 極彩色の絵に一変するのです。

以上が 良く分からないまでも、何とか纏めた、オイラの『死者の書』ダイジェストであります。甚だ未熟でありながら、このように仕上げることができましたのは、ひとえに 今藤さんのオコトバのチカラを得まして、氏 ご作曲の 長唄『死者の書』を 何とか理解しようという気持ちを持ち得たからにほかなりません。

では、以下 本稿 最後の仕上げに掛かるとします。それは あらためて 長唄『死者の書』を観賞することであります。

藤原郎女さんは 中川 綾 さんが

大津皇子さんは 今藤 政貴 さんが

當麻の媼は 今藤 美知 さんが演じられてます

金子泰さん脚色とありますから、これは 氏のお創りになられた 詞 かと・・・

闇の音 した した した した した した

闇の声 こう こう こ~う

大津皇子 深い闇の黒い巌の下で

(おおつのみこ) 時が経った

けれども耳面刀自(みみものとじ)

まだお前を思うている

闇の音 した した した

大津皇子 寒い 著物(きもの)を 著物をください

闇の声 こ~う

・

・

・

当麻媼 この山に眠る大津皇子さまが

(たぎまのおうな) お前さまをお呼びなされた

大津皇子 ひさかたの天二上(あめふたかみ)の我(あ)が見つる

および 青馬(あおうま)の耳面刀自の 刀自もがも 女弟(おと)もがも

大ぜい 吾(あ)はもよ偲(しぬ)ぶ 藤原処女(おとめ)

当麻媼 お聴きおよびかえ 藤原の郎女(いらつめ)さま

藤原郎女 いいえ 私は 山をおがみに

(ふじわらの あの山の入り日の中に 俤(おもかげ)びとを

いらつめ) ほほき ほほきい ほほき ほほき~い

大ぜい いい ほ~お いい ほ~お

藤原郎女 ほおきい ほほき~い ほほきい ほほき~い

大ぜい 鳴く鳥の翼があれば 訪ねこう

藤原郎女 わが魂を結びたまえ

闇の音 つた つた つた つた つた

闇の声 激(たぎ)ち降(くだ)る谷のとよみ

海の中道を 海の中道を

掬(むす)べども流れる白玉

水底(みなぞこ)に水漬(みづ)く身は

白い珊瑚樹

藤原郎女 あなとうと あなとうと なも なも

大ぜい 蓮葉(はつすは)を績(う)もうよ

夏引きの麻生(おう)の麻を績むように

ちょうちょう はたはた

機(はた)を織り 衣にして

はたはた ゆらゆら きりはたり

ちょうちょう

ゆらゆら はたはた ゆらゆら はたはた

ゆらゆら はたはた ゆらゆら はたはた

きりはたり

ちょうちょう

ゆらゆら はたはた ゆらゆら はたはた

・

・

・

大ぜい ゆうべのまぼろし おもかげびとの すがたを

大津皇子 なもなも あみだほとけ

&藤原郎女 あなとうと あなとうと

大ぜい オヒャイヒュイヒョイウリ オヒャライヒウヤア

ヒウルイヒョイウリ オヒャライホウホウヒ

なもあみだほとけ あなとうとあなとうと

大津皇子 光明遍照 十方世界

&藤原郎女 光明遍照 十万衆生

全員 なもあみだほとけ あなとうとあなとうと

なもあみだほとけ なもなもあなとうと

付記:「ほほきい ほうきい・・・」 の類は、うぐいすの声のはずです

右の 詞 そのものは、TV画面を書き写しさせていただいたもので、

左の 割り振り書き は、当方が勝手に判断し、付け加えたものです

めっちゃ長い 支離滅裂ブログ、ようこそ最後までお付き合い下さりました。ありがとうございます。ここで紹介させていただいている 三種の『死者の書』は、すべて、正真正銘 超一級の名品 最高級の芸術作品であること、間違いありません。皆様方にも 読んで 観て 聴いていただけますと、はなはだ嬉しく 幸いに存じます。

なお オイラは、あと数回は読まないとダメかな? と思ってます。まだ 良く分かってません。難解な小説と言われてますが、まさに その通り、ややこしさも 超一流です。でもどこか 宮沢賢治さんの小説を読んでるような気もし、難しくとも 苦痛はなく 好きです。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

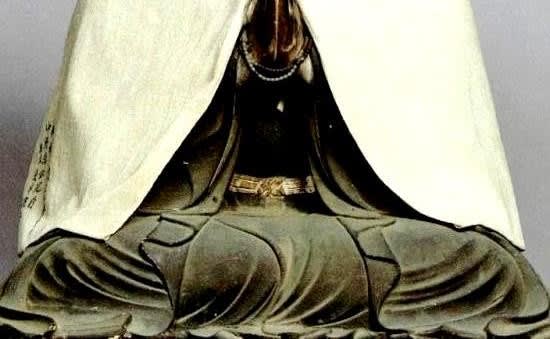

以下は、2016.3.30付け 当ブログ『My favorite 仏さまたち~100q甚く感じ入り候記(20)』から転載した画像です。

BS朝日「五木寛之の百寺巡礼」スペシャル2016 で放送された 當麻寺さん「中将姫像」

< 追 伸 > R1.10.8 記

R1.10.6 産経新聞『日曜に書く』の、河村直哉 論説委員さんの『偏見を超えて響く音楽』は、折口信夫さんの「鎮魂頌」という詩が 書き出しの、素晴らしい内容の記事でありました。

ついでと言っちゃァ、”寅ちゃん”に叱られっちまいますが、この R1.9.29 同新聞 吉村英夫さんの『寅さん50年「男はつらいよ」を読む』連載コラムは、シリーズ最高の出来栄えでは? と思えますので、取って置きしときます。

この通りでしょうから、振られても振られても 次善の女性ということなので、耐えられるし、そう躊躇なく次の女性へのリスタートが切れるということではないかと、オイラも思います。

< 追 伸 > R2.8.5 記

以下は R2.8.3 NHK-BS1 保山耕一さん制作『映像詩「飛鳥」』から、二上山の映像です。 .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

.

藤原(南家)の郎女≡中将姫さんのように、" みほとけ " が拝めればと、集めてみました。

< 追 伸 > R3.1.28 記

R3.1.12 BS日テレ『ぶらぶら美術・博物館』『江戸東京博物館 古代エジプト展』で  .

.

本来の『死者の書』についての解説が、近藤二郎 早稲田大学教授さんから為されてましたので、ここに概略を記しておきます。

『死者の書』とは、パピルスに、死者が この後 どういう道を辿るのか記した ”副葬品” 、

すなわち 死者それぞれ 違うものなのだと。

頭文字が ”タ” なら女性、”パ” なら男性を表しているとのこと。ちなみに、

”ピルス” とは ”ファラオ” のことなので、”パピルス” とは、ファラオが独占していたと。

で 誰しも ”マアト女神” さんと、取り出された己の心臓とが 天秤に掛けられるのだと。

現世で悪いことをしてなければ釣り合い、”オシリス神” さんのもとで、再生 すなわち

死後の楽園である ”イアルの野”(=エジプト)に行けるのだと。つまり エジプト於いて 同じものに戻れるが、 釣り合わなくば、頭は鰐、鬣と上半身が獅子、下半身は河馬の姿した ”幻獣アメミット” に食べられてしまって、永久に死者になれず消滅してしまうのだと。

< 追 伸 > R3.11.11 記

R3.11.1 付けブログを貼り付けます。ついに 行ってきたのです。憧れの地。

當麻寺さんのHPからいただいた『當麻曼荼羅』です。

R1.10.5 付け当ブログ『折口信夫さん原作 『死者の書』感傷・観賞録』で触れていますが、

今藤政太郎さんが中心となって創られた長唄『死者の書』にインスパイアされ 展開した それに関連するアイテムは、今も強くココロに刻まれていまして、

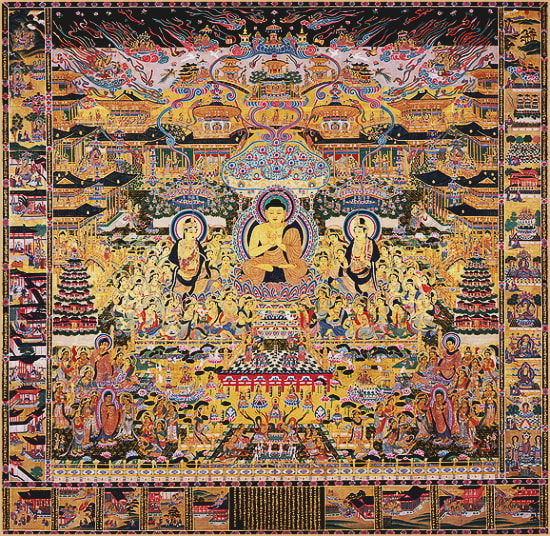

R3.9.12 付け 産経新聞『ええねん!この本』という記事で、スタンダード・ブックストアの中川さんて方から、上島秀友さん著『小説 大津皇子 二上山を弟と』という本の出版を知るや否や、直ぐ様 購入し 読み了えてるといったふうに、 .

.

二上山さん・當麻寺さん・大津皇子さん・中将姫さんといった、切なくて えもいわれぬ哀愁を漂わせるアイコンが、ココロのデスクトップに しっかと張り付いちまってる オイラに、同居している長男から 先日、それを見透かしたかのように

「22,23,24日の3日 使える "JR西日本 秋の乗り放題切符" があるんじゃが、22日の金曜日は仕事なんで、要るんなら使ってもええよ」という耳寄りな呼掛けがあったのです。結果正式発表は 12月なるも、仕事上 取得が所望されている二つの資格試験の自己採点結果に、明るい光を見出したことに気を良くしてのことかと思うのですが、コチトラーは すぐにコロナウイルスが如く、ヤッター !!! と 取り付いたという次第。

プラットホームの 端っこから撮った、夢にまで見た二上山

JR天王寺駅に隣接、近鉄『阿部野橋駅』で『橿原神宮前行き』準急に乗り『當麻寺駅』到着。

駅を出てすぐの所に「當麻寺 700m」と書かれた案内板がありました

.

. .

. .

. .

. .

.

雄岳・雌岳 あるいは 俱舎峯・唯識峯 と称される二つの頂からなる二上山は、不多神山 二神山 尼上ケ嶽 白銀峯 二乗峯などと呼ばれ、天皇さんの霊力は、"天の二上" から湧き出る ”天つ水” により得られると信じられていた など、極めて神聖なる お山さんとして、古来より 崇め奉られてきたとのことですが、

実際に 仰ぎ見ますと、そう感じさせる神秘的な何かが、惹きつけて止まない何かが・・・貴賤 問わず、いにしえ人の 歓び哀しみ・情念 が凡て 集約されているかのような、とても奥深いものを包み込んでいるように感じられるのです。特に、お寺さんと お山さんの間に、ままならない 人の世の、数限りない恩讐が、行き交い 行き交い 漂っているふうに・・・・

そう感じさせるのは、太子様および ご一族のかげろひと、次のお三方にあるかな と思います。

大津皇子さん ・・・・・・ 663 ~ 686

石川郎女 (大名児) さん・・ 年代不詳(但し大津皇子と同世代でなくば 話が成り立たない)

中将姫さん ・・・・・・・ 745~775

年代は このようですから、中将姫さんは、石川郎女さんとは ほぼ 3世代 離れているお方かと。さすれば、オイラは思えてしょうがないのです。ひょっとして、彼女の生まれ変わりではないだろうかと。『死者の書』を著わされた 折口信夫さんも、そのように感じられてたのではないでしょうか。憶測ですが・・・

.

.

それにしましても、中将姫様の美しさって、ハンパないです。ツムラさんが広告塔として使いたくなるの、よぉ~く 分かります。なお本段落の画像は、ネットから拝借・編集しています。

なお、上方に掲示してます『中将姫物語』は、当地で購入し、帰りの車中で読み了えた本です。 .

.

何とまぁ ええ 〇〇 だことか・・・

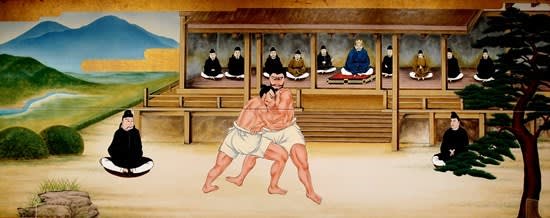

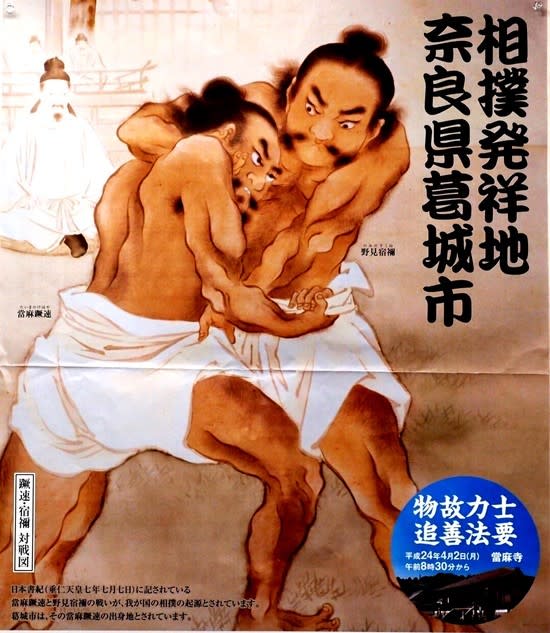

帰り路、当寺近くに建つ『葛城市相撲館「けはや座」』さんに立ち寄りました。日本の国技である相撲は、垂仁天皇さんの前で行われた、野見宿禰(のみのすくね)さんと當麻蹴速(たいまのけはや)さんの 力較べが発祥とされてます。勝負は、けはやさんが絞め殺されてしまうのですが、当地が けはやさんの出身地ということで、当相撲資料館が設けられている とのこと。 .

.

館内に 本物サイズの 土俵が誂えられてましたが、その大きさに びっくり仰天しました。

素晴らしいお顔の 大好きだった柏戸関の写真がありましたので、撮らせていただきました。

今回 當麻寺さんにお参りしたお陰で、H15.2.12 函物として完成をみてから 約19年、 当『待月百休庵』として取り揃えたい調度品が全て 揃えられたのであります。そのファイナルが、

當麻寺さんで購入してきた当寺のご本尊『當麻曼荼羅』のミニチュア。この上下部分を 取り置きしていた細竹に貼り付け、掛け軸として お床の壁に吊るせたことです。 .

. .

.

で、また機会がありますと、二上山 雄岳山頂に設えられている 大津皇子さんの墓所にお参りしてきたく思っています。そう言えば、上掲の上島さんの ご本を読んで初めて知ったのですが、

大津皇子さんの大津は、滋賀県の大津から来てるとばかり思ってましたが、そうではなくて、

百済救済(白村江の戦い)に臨むべく博多の "な (女ヘンに那) の国” の大津に滞在しているとき、大田皇女( 中大兄皇子 (天智天皇) さんの妃)さんから生まれたので、大津皇子と名付けられたとの由。ちなみにその前年、大伯 (おおく) の海(岡山の邑久の海)にいるとき生まれた姫君が 大伯皇女でありまして、その近くに住まうオイラにとりましては、より身近に感じられることでありますし、

さらに、天皇さんとなられるに相応しい、 非の打ちどころのない 素晴らしい男振りの方でいらしたという大津皇子さんに、大層 よく似たお顔立ちの 聖観音菩薩様が 薬師寺東院堂にいらっしゃるとのことで、一度 拝顔できたら とも思っています。

ウェブから頂戴した 当該 聖観音菩薩様の御画像です。

< 追 伸 > R4.5.28 記

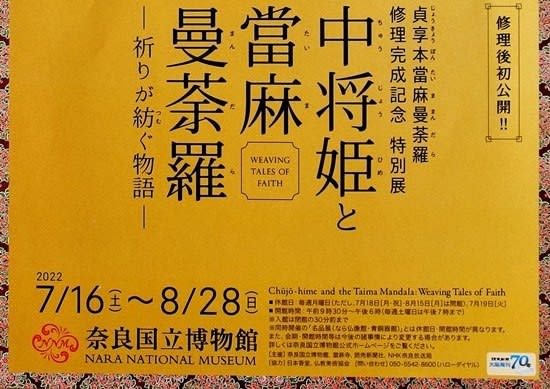

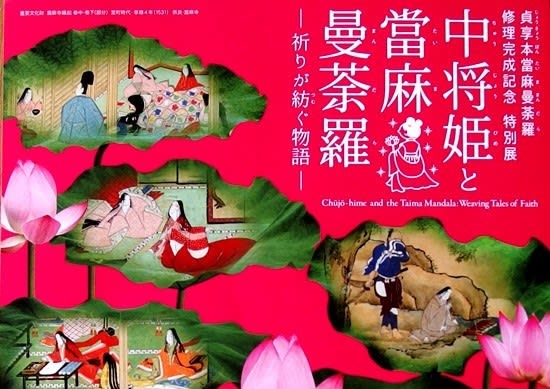

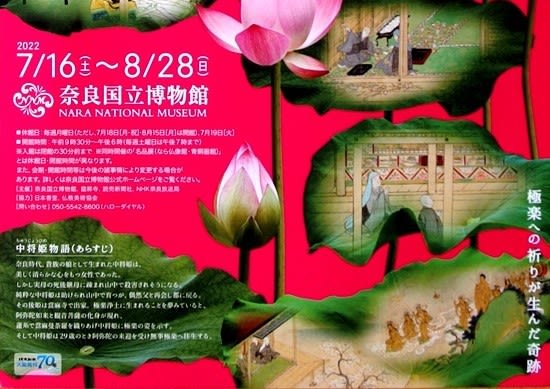

7.16~8.28『奈良国立博物館』さんで『中将姫と當麻曼荼羅』という催しがあるようです。

.

.

< 追 伸 > R5.1.25 記

R5.1.21 BSフジ『にっぽんの道』『第2話 古代の文化が通った道 竹内 (たけのうち) 街道』で、この情景が映し出されました。 .

.

< 追 伸 > R5,12.2 記

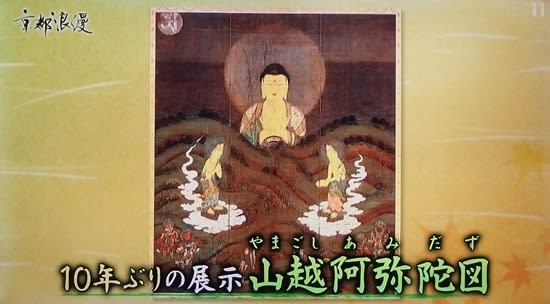

R5.10.2 BS11『京都浪漫』で、京都 永観堂 禅林寺さんの 国宝『山越阿弥陀図』が映し出されました。中将姫さんがご覧になられた阿弥陀如来様は、こんなお姿だったのかもしれません。

◇