肛門期(おおよそ生後8ヶ月~3,4歳ごろ)

男根期(おおよそ3、4~6、7歳ごろ)

(つづく)

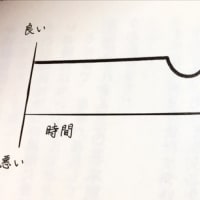

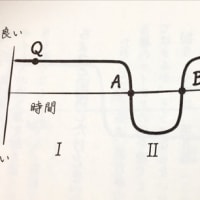

括約筋をコントロールする神経が完成し、大小便の排泄が調節できるようになると、便のしつけが始まる。

口唇期において赤ちゃんがお母さんを信頼していれば、しつけに従って排泄しようとする。

トイレでちゃんと排便できればお母さんが喜んでくれるので、子どもは期待に応えようとして排便の習慣ができる。

それをお母さんが誉めてくれるので、子どもに誇りの精神が生まれる。

ところが、お母さんへの信頼感が不足していると、子どもは素直に排便のしつけに従うことができず、反抗する。

トイレの外で排便して部屋や家のものを汚すのは、反抗の一例であり、それは自立を求める主張でもある。

「与えるか、与えないか」を自分でコントロールできるようになった肛門期の子どもにとって、自立をめぐる葛藤が主な課題になる。

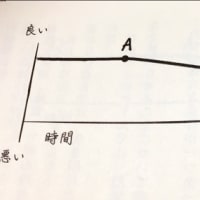

この時期の傷つきと怒りが高い程度に残るほど、人は頑固で意固地な性格になったり、反対に自己主張ができなくなったりする。

また、とてもケチになったり、反対にお金に“しまりのない”性格になったりする、と精神分析理論では考えられている。

ちなみに“しまりのない”という表現は、肛門の活動を連想させる。

口唇期において赤ちゃんがお母さんを信頼していれば、しつけに従って排泄しようとする。

トイレでちゃんと排便できればお母さんが喜んでくれるので、子どもは期待に応えようとして排便の習慣ができる。

それをお母さんが誉めてくれるので、子どもに誇りの精神が生まれる。

ところが、お母さんへの信頼感が不足していると、子どもは素直に排便のしつけに従うことができず、反抗する。

トイレの外で排便して部屋や家のものを汚すのは、反抗の一例であり、それは自立を求める主張でもある。

「与えるか、与えないか」を自分でコントロールできるようになった肛門期の子どもにとって、自立をめぐる葛藤が主な課題になる。

この時期の傷つきと怒りが高い程度に残るほど、人は頑固で意固地な性格になったり、反対に自己主張ができなくなったりする。

また、とてもケチになったり、反対にお金に“しまりのない”性格になったりする、と精神分析理論では考えられている。

ちなみに“しまりのない”という表現は、肛門の活動を連想させる。

男根期(おおよそ3、4~6、7歳ごろ)

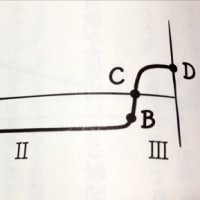

肛門期の中盤から終わりごろ、子どもは性差があることに気づく。

この時期の子どもは男性器の存在を知るが、フロイトは、この時期の女の子は自分とお母さんに男性器がないことを知って劣等感を感じる、と信じた。

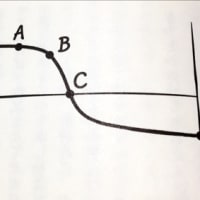

子どもは両親の愛を強烈に求めるので、兄弟姉妹に対して、親の愛情をめぐって争うライバル心が芽生える。

大人になって仲の悪い兄弟姉妹は、本当は、幼いころの親の愛情を求めて争った憎しみを抱えており、それが不仲の原因であることが多い。

子どもは男根期において、さらにその時期の重要な発達課題に直面する。

それは、両親に対するエディプス・コンプレックスと呼ばれる感情の葛藤だ。

この時期の子どもは男性器の存在を知るが、フロイトは、この時期の女の子は自分とお母さんに男性器がないことを知って劣等感を感じる、と信じた。

子どもは両親の愛を強烈に求めるので、兄弟姉妹に対して、親の愛情をめぐって争うライバル心が芽生える。

大人になって仲の悪い兄弟姉妹は、本当は、幼いころの親の愛情を求めて争った憎しみを抱えており、それが不仲の原因であることが多い。

子どもは男根期において、さらにその時期の重要な発達課題に直面する。

それは、両親に対するエディプス・コンプレックスと呼ばれる感情の葛藤だ。

(つづく)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます