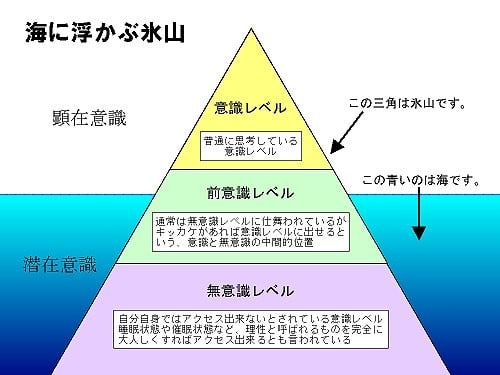

フロイトは、人間の精神世界を海に浮かぶ氷山にたとえた。

海面上の目に見える部分を「意識」に、それよりはるかに大きい水面下のみえない部分を「無意識」にたとえている。

意識されている部分は、心の世界全体からみれば、わずかでしかないという。

そしてフロイトは、人間の精神世界は3つの構造に分けられているとした。

一つは、いま現在私たちが意識している「意識」だ。

次は「意識」と「無意識」の中間にある存在で、「前意識」と呼んでいる。

思い出そうとすれば思い出せる記憶などで、一般に「記憶」と呼ばれる部分だ。

最後は、意識の世界に強く働きかけて行動の動機となるにもかかわらず、意識しようとしても意識されない「無意識」の部分だ。

フロイトは、ヒステリー患者が催眠中に不快感や苦痛をともなう過去の出来事を思い出して、その出来事にまつわる怒りや恐怖の感情を爆発させることに気づいた。

そこでフロイトは、無意識のある部分は、意識がそれを認めたくないので、その人が認めたくない経験や記憶、感情が、意識にのぼらないように意識から締め出されている世界だと考えたのである。

こうした感情は、症状の原因であると思われるにもかかわらず、普段の患者の意識のなかからはなにひとつ見出すことのできないものであった。

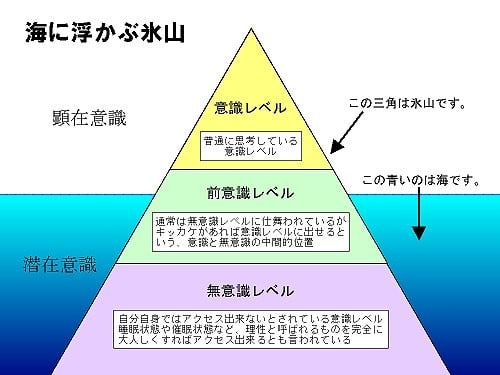

海面上の目に見える部分を「意識」に、それよりはるかに大きい水面下のみえない部分を「無意識」にたとえている。

意識されている部分は、心の世界全体からみれば、わずかでしかないという。

そしてフロイトは、人間の精神世界は3つの構造に分けられているとした。

一つは、いま現在私たちが意識している「意識」だ。

次は「意識」と「無意識」の中間にある存在で、「前意識」と呼んでいる。

思い出そうとすれば思い出せる記憶などで、一般に「記憶」と呼ばれる部分だ。

最後は、意識の世界に強く働きかけて行動の動機となるにもかかわらず、意識しようとしても意識されない「無意識」の部分だ。

フロイトは、ヒステリー患者が催眠中に不快感や苦痛をともなう過去の出来事を思い出して、その出来事にまつわる怒りや恐怖の感情を爆発させることに気づいた。

そこでフロイトは、無意識のある部分は、意識がそれを認めたくないので、その人が認めたくない経験や記憶、感情が、意識にのぼらないように意識から締め出されている世界だと考えたのである。

こうした感情は、症状の原因であると思われるにもかかわらず、普段の患者の意識のなかからはなにひとつ見出すことのできないものであった。