実車は4編成8輛しか作られませんでしたが、短編成で小気味良く駆けていくような魅力のある題材なので、いつかは作りたい…と思っていました。

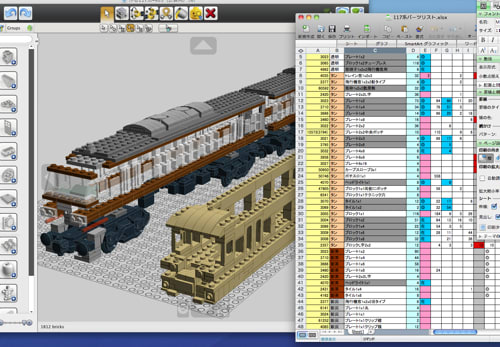

CADだけの手抜きビルダーと言われないうちに(笑)何か大物を一つ…と、117系制作用のパーツを集めているのですが、キモになるパーツ…比較的高価なセットである#10220に、たった2つしか入っていない、タンの1x2x3トレイン窓(%4035)…が纏めて手に入りそうなので、それをネタに妄想展開…と、真っ先に思い出したのでした。

タンの客室窓は、#10194(Emerald Night)にいっぱい入っているみたいなので…まぁ、未開封ですけど。…まぁ、何処に積んであるのか分からないですけど。…CADでは硝子に入っている桟のモールドが表示されませんね。何故かな…?

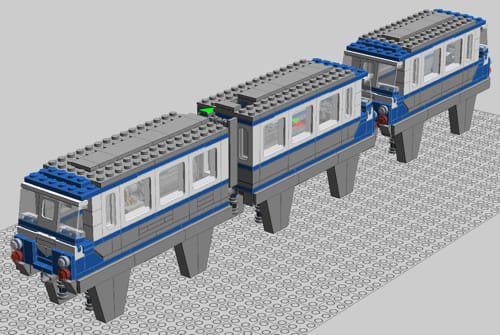

今回は前面窓硝子に後退角を付けてみました。

いわゆる半ポッチずらしを使った方法を、先のクモヤ791-1で使いましたが、レゴトレイン界で積み上げられた表現方法に少し手を加えた格好です。

153系を起源とする、いわゆる東海型から発展した国鉄近郊型の前面デザインは、流線型でもなく、まったくの四角でも無い…レゴにとっては苦手な造形なのですが、レゴトレインでは既に色々な表現方法で模型化されています。

密度感は出るものの、小さなモデルではやや荒々しく見えてしまう積分系の弱点を、ベクトル系の技法で少し補うだけで、微妙に丸みがあるイメージに脳内変換されると感じるのですが、いかがでしょうか。

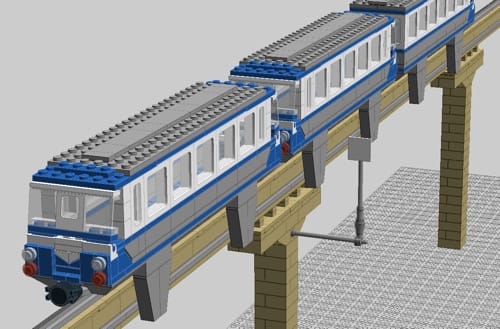

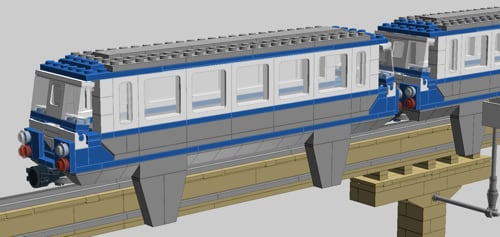

車輌が変われば、同じ高架モデルも佐賀駅周辺に見えてきます。ちょっと遊び心で付けた、車輪止めの黄色が、案外アクセントとして効いています。

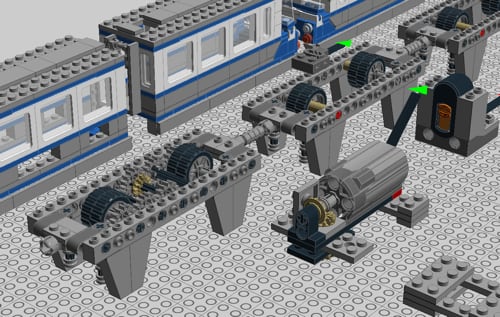

交流用車輌の屋根は考えているだけで楽しいです。機器に加えて、屋根を這う配線も加えてみました。実車の資料を見ると、実に6幅アレンジがし易いレイアウトになっています。小運転に向く2輛単位の編成といい、レゴトレインビルダーに優しい電車なのかも知れません。

2編成併結…といっても、合計4輌ですから、おサイフにも優しい(笑)…。

ただ、先頭車同士の連結だと、ヘッドライト横の手摺が標準のカーブレール上で干渉しそうなので、マグネットを1つ入れてやらないといけない感じです。まぁ、手摺は付けない方がスッキリするのですが、今回はHG仕様と言う事で…。

CADだけの手抜きビルダーと言われないうちに(笑)何か大物を一つ…と、117系制作用のパーツを集めているのですが、キモになるパーツ…比較的高価なセットである#10220に、たった2つしか入っていない、タンの1x2x3トレイン窓(%4035)…が纏めて手に入りそうなので、それをネタに妄想展開…と、真っ先に思い出したのでした。

タンの客室窓は、#10194(Emerald Night)にいっぱい入っているみたいなので…まぁ、未開封ですけど。…まぁ、何処に積んであるのか分からないですけど。…CADでは硝子に入っている桟のモールドが表示されませんね。何故かな…?

今回は前面窓硝子に後退角を付けてみました。

いわゆる半ポッチずらしを使った方法を、先のクモヤ791-1で使いましたが、レゴトレイン界で積み上げられた表現方法に少し手を加えた格好です。

153系を起源とする、いわゆる東海型から発展した国鉄近郊型の前面デザインは、流線型でもなく、まったくの四角でも無い…レゴにとっては苦手な造形なのですが、レゴトレインでは既に色々な表現方法で模型化されています。

密度感は出るものの、小さなモデルではやや荒々しく見えてしまう積分系の弱点を、ベクトル系の技法で少し補うだけで、微妙に丸みがあるイメージに脳内変換されると感じるのですが、いかがでしょうか。

車輌が変われば、同じ高架モデルも佐賀駅周辺に見えてきます。ちょっと遊び心で付けた、車輪止めの黄色が、案外アクセントとして効いています。

交流用車輌の屋根は考えているだけで楽しいです。機器に加えて、屋根を這う配線も加えてみました。実車の資料を見ると、実に6幅アレンジがし易いレイアウトになっています。小運転に向く2輛単位の編成といい、レゴトレインビルダーに優しい電車なのかも知れません。

2編成併結…といっても、合計4輌ですから、おサイフにも優しい(笑)…。

ただ、先頭車同士の連結だと、ヘッドライト横の手摺が標準のカーブレール上で干渉しそうなので、マグネットを1つ入れてやらないといけない感じです。まぁ、手摺は付けない方がスッキリするのですが、今回はHG仕様と言う事で…。