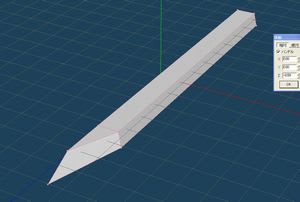

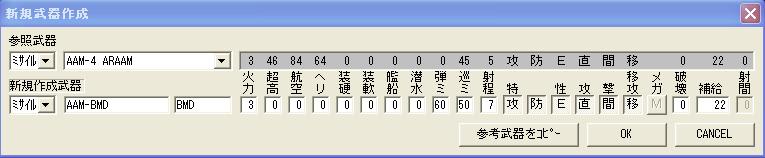

前半は

これです。

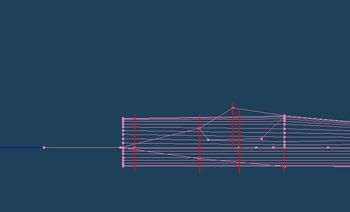

後半は塗装と細かな設定(回避力やPACKなど)をやります。

1、塗装

※完成するまではEDGE形式(*.edg)で保存しましょう

これから説明するのは、簡単な書き方だけで、大戦略に最初から登場している兵器の画像ほどはきれいになりません。

自分で描く意味がないように思えたら

この画像を使ってください。(自分も投稿時はこの画像使おうと思っています)

0、パレットの色を選ぶ

使用ソフト:edge

準備:[ファイル(F)]=>[開く(O)]で前半につくった線画を開く。

[表示(V)]=>[カラーパレット(C)]にチェックをつけ、パレットを開く。

0、色の選び方などの準備

選ぶ色を間違えるとこれからの作業がすべて大変になるのでこの作業は非常に重要です。

色を選ぶ基準(艦船の場合)を書くと、

・基本的に灰色で塗装され、迷彩にはなっていない

・ウィズビィなど沿岸部での行動を重視する艦船は緑と茶の陸上迷彩で塗装する

・ステルス能力を持つ艦(エイラート、DDX、CGXなど)は普通より薄い色で塗装される

という風になっています(多分)。

※選ぶ基準の色ですが、

航空機の場合戦闘機は灰色、攻撃機は緑色、が基本です。

たまにF-2のような洋上迷彩があります。

地上兵器はほとんどのものが緑と茶の迷彩です。例外は思いつきません。

この基準を考えてパレットの色(最大256色)を選びます。

そうりゅうは沿岸部の行動を重視しているわけではないので灰色で塗装します。

また、多少はステルス性も考えるため、明るめにします。

1、背景色(R,G,B)=(255,0,255)を(R,G,B)=(255,255,255)に変えます。

2、

このボタンを使って背景色を一番前に移動させます。(

こういう風になります)

3、[パレット]=>[グラデーション作成]でパレットをグレーのグラデーションにします。

4、[パレット]=>[明るさ]で10%明るくします。

5、一番前を(R,G,B)=(255,0,255)に変えます。

これで色選びはとりあえず終わりとします。もし、細かいところに別の色が必要になったら、その都度つくります。

※色を追加するときのやり方はそのときに書きます。色は、グラデーションで作るのが一番早いと思います。

そのほかの準備にレイヤの作成があります。

1、[レイヤ]=>[レイヤ管理ウィンドウ]をチェックし、レイヤ管理ウィンドウを出します。

2、[レイヤ]=>[新規作成]を5回押し、5つの新規レイヤを作成します

3、クリックして、それぞれに"船体","スキージャンプ","アイランド","マスト","CIWS"と名前をつけます。

今までの操作でこうなっているはずです

1、船体の塗装

使用ソフト:edge

準備:無し

基本は"上に行くほど明るく、下に行くほど暗く"です。

そのほかに"真ん中は明るく"というのもありますが、一気にやると混乱するのでまだこれは考えません。

1、[ペン]=>[ルーペ]=>画像をクリック で6倍まで(4回)拡大します。

2、レイヤ「船体」を選択し、船体にあたる部分を(R,G,B)=(25,25,25)で塗りつぶします。

この部分です。

3、船体の最も明るいところを(R,G,B)=(160,160,160)とします。

おなじ色を縦に2列ずつ塗っていきます。2列塗るごとにRGB値を5下げた色(右に5いったところにある色)にかえて塗ります。

最後の4列だけは5ずつ下げるのではなく10ずつ下げた色で塗ります。

4、スキージャンプのところは前のほうの色と後ろのほうの色をうまく混ぜて塗ります。

イメージはこんな感じ

これでもとは完成です

影をつける

・影をつける

影をつける部分

影の部分は元の色よりRGB値で15低い色を使って塗ります。その後、[ペン]=>[ぼかし]ペンを使ってなじませます。

※慣れてきたらツールに頼らずグラデーションをかけるのもよいのかもしれない

細かい部品

何の意味があるのがあるのかわからないので、おおすみの画像からコピー&ペーストでとってきます。

前にあるアンテナは白と灰色で適当に塗っておきます。塗り方は黒一色じゃなければどうでもよいです。

こうなっているはず(船体完成時)

2、スキージャンプ

使用ソフト:edge

準備:レイヤの選択を"スキージャンプ"に移しておく

船体よりはかなり簡単です。

スキージャンプは灰色のところと影からなるので、まずは(R,G,B)=(140,140,140)でスキージャンプの場所を塗りつぶします。

次に表面(上のほうのみ)を(R,G,B)=(160,160,160)で塗ります。

・影をつくる

緑は濃い影で青は薄い影です

濃い影は(R,G,B)=(95,95,95)、薄い影は(R,G,B)=(125,125,125)で塗りつぶします。

また、船体に近い部分は船体の色に合わせましょう。

スキージャンプはこれで終わりです。

こうなっているはずです

3、アイランド

船体と並んで重要な場所です。

アイランドは大きく3つに分けられます。

まず1つが前面(青の部分)で、ここはかなり明るい色を使います。

次がマスト(?)見たいな部分(赤)でおなじものが2つあります。

ここはアイランドの中で最も暗い色を使います。

そして、その他の部分(緑)で、ここは(R,G,B)=(145,145,145)くらいの色を使います。

1、まずは船体とおなじ要領で、

アイランドの部分を最も下を(R,G,B)=(145,145,145)として塗りつぶします(マスト?の部分除く)。

上に2列上がるたびに色も5ずつ明るくします。

2、前面(画像でいう青)を(R,G,B)=(200,200,200)で塗りつぶします

3、窓は前面上から2列目のところを横に7マス(?)(R,G,B)=(56,56,56)で塗って表現します。

4、マスト(赤の部分)は(R,G,B)=(145,145,145)で塗り、

先端3列くらいは(R,G,B)=(70,70,70)と(R,G,B)=(90,90,90)を混ぜて塗りつぶします。

(R,G,B)=(90,90,90)のほうが多くなるようにします。

5、つくったものをコピー&ペーストして2つ目のマストの位置に移動させます。

多少違う部分があるので適当に色を塗ってごまかしてください。

先端の線は(R,G,B)=(56,56,56)で塗ります。

こんな感じとなりました

CIWS

これは説明するのが難しいので

これをコピー&ペーストしたり、[右クリック]=>[左右反転]で後ろにもつけたりして使ってください。

マスト

ステルス仕様のマストの色は3つに分けられます。

青の部分は光があたって明るい部分で(R,G,B)=(220,220,200)で塗ります。

緑の部分は灰色になり、(R,G,B)=(190,190,190)で塗ります。

赤の部分は影の部分で、(R,G,B)=(105,105,105)で塗ります。

1、上の方針(?)に沿って塗りつぶします。

2、[ペン]=>[ぼかす]のペンを使ってなじませます。

仕上げ

1、線画のレイヤ(多分Noname000)を消します。

2、[パレット]=>[未使用色の削除と整理]を選びます。

3、ビットマップファイル(*.bmp)で保存します。

これで画像の作成は終わりです。

参考サイト

船のアイコン講座

<比較>

↓コピー&ペーストで作ったもの

↓自分で塗装したもの

自作の画像は色が少ない分細かい部分の描写ができていません。が、既存の塗装から脱却したい場合は便利です。慣れればもっとうまくなると思うので、これからも何度もやってみたいと思います。

コピー&ペーストは細かい部品や影などの描写がきれいにできています。が、既存の形、塗装からどうしても脱却できません。

とりあえず、コピー&ペーストも自作も(一応)形にはなったので、次の目標は

自作のよいところとコピー&ペーストのよいところを混ぜ合わせることになりそうです。(あとコピー&ペーストをそうしたと見えないようにする誤魔化しの技術)

次は(海自の)主力駆逐艦か戦車かどちらかを作ります(未完の兵器のほう優先ですが)。

2、アイコン

これまでつくるのはきついので揚陸艦MRAのアイコンを使います。

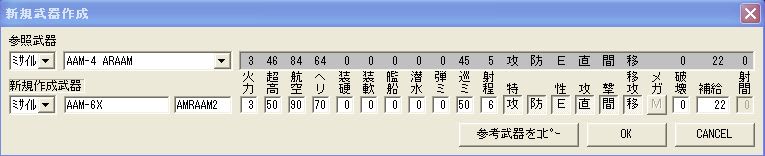

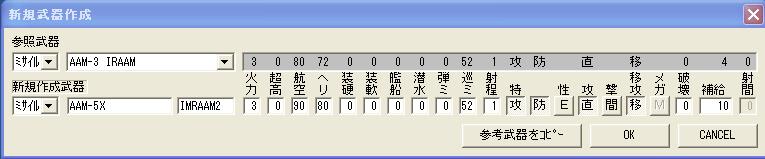

3、その他の設定

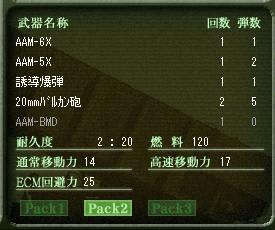

PACKは1つです。回避力、索敵範囲などは元の兵器のままです。

こうなりました。

なお、リアルファイトは後部甲板からESSM、前のCIWSから30mm機関砲とRAMが描画されます。数字は自分の勘に頼るしかありませんので、何度もやってみるしかありません。

上にも書きましたが、次は海自の主力駆逐艦か主力戦車となると思います(コピーペースト+自作でつくります)。

自作画像はどうしても細かい部分描けません。これをコピーペーストで補うことになりそうです。

つまり、これからは

全体像:自作

細かい部分:コピーペースト

となります。

・・・疲れた・・・

自作画像はまじめに作ると本当に疲れます。全自作はもう無理です、多分。

夏休み中はマップ攻略とともにこっちの兵器作成もがんばります。