人工内耳の問題点について、一部のろう者が指摘しているが、人工内耳や補聴器による聴覚補償自体に元々大きな利点と制約があることを理解すべきだ。

それは、聴覚によるコミュニケーションであることに起因する。聴覚でコミュニケーションするということは空気中を伝播された音のエネルギーを脳に伝えられた信号を脳が処理するということだ。それが「聞く」ことになる。

利点として、空気中を伝播することから、離れたところにも届く。しかし、遠方ほどエネルギーの減衰が大きい(小さくなって聞こえにくい)。また、周囲の外乱(ノイズ)の影響を受けやすい。

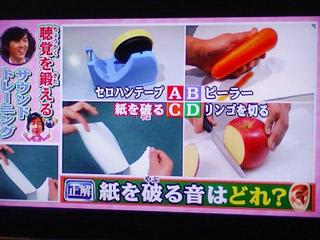

音信号は、その周波数の波形が様々な情報を持つことが出来る。音で言えば音色(ねいろ)、声で言えば声色(こわいろ)、音韻、強弱、抑揚、連続/断続、などだ。これにより、自然の音、動物類の鳴き声、音楽や声楽、歌、多様かつ豊かな情報を持たせることが出来る。

電話が声だけで、きちんとコミュニケーションツールとして成り立っているのは、十分な情報が伝達出来ているからだ。

人工内耳と補聴器ではインプットされた後の信号処理が異なるが、その音の信号自体が音源のまま届くようにしなければならない。

なぜなら、何らかの影響を受けた音は人工内耳、補聴器の音信号処理に負荷がかかり、脳内処理にも負荷がかかるからだ。

人工内耳と補聴器の持つ様々な信号処理機能は、脳に届けられる音の信号を出来るだけ脳で処理しやすいようにするためのものだ。

人工内耳の音処理プログラムは、まず人の声を優先的に聞き取れるように処理している。コード化法に幾つか種類がある。また音声の周波数帯だけ強調したり電話は声だけだが立派にコミュニケーションが成立するのは、声に多くの情報が含まれているからだ。、周囲のノイズレベルを下げる機能もある。一部、音楽を聴くプログラムやコード化法が開発されている。幅広い周波数帯の音を入力しようとするものだ。

一方、人工内耳を装用した場合の限界は、電極による信号が入力されるので、後迷路を通じて入って来た音、声と違うので、脳の処理能力が発達するのに時間がかかることが上げられる。

補聴器の場合の限界は、感音性難聴の場合、音の処理自体が困難なので聞こえるけれど分からないという状態になる。

「人工内耳は聞こえる?」と聞かれた装用者はたいてい返事に困ってしまう。聞こえる時もあれば聞こえない時もあるからだ。

※整理が不足気味だが、考えたことを記しておく。

ラビット 記