■ロナルドレーガン横須賀へ

先日10月1日、原子力空母ジョージワシントンの交代として原子力空母ロナルドレーガンが横須賀へ入港しました。

ジョージワシントンは原子炉炉心交換工事へ入る事となり日本を離れていまして、東日本大震災対日救援作戦に参加した原子力空母ロナルドレーガンが新しく前方展開したかたち、航空母艦、特にアメリカのニミッツ級原子力空母は、護衛の艦艇と空母航空団により世界最強の打撃力を有します、F/A-18E戦闘攻撃機を中心に強大な長距離打撃力を有するほか、E-2C/D早期警戒機と多数のイージス艦に護衛され航空攻撃やミサイル攻撃に対し鉄壁の防御力を有するほか、機動力が高く、原子力空母が前方展開している事で北東アジア地域の安定に大きな抑止力を行使することが出来るでしょう。

ロナルドレーガンは、原子炉交換へ本国へ帰国したジョージワシントンと同じニミッツ級原子力空母の一隻で、ニミッツ級は1975年から2009年まで10隻が建造されました、10隻の建造期間が長かったことから設計変更が行われている艦もありますが、満載排水量103637t、全長333m、艦載機は固定翼機52機とヘリコプター15機で固定翼機は最大72機まで運用可能といい、乗員と航空整備員併せ5750名、司令部要員70名が乗艦し、アメリカが本土以外に唯一前方展開する航空母艦が横須賀の空母です。

アメリカは新たにジェラルドRフォード級原子力空母を建造しており一番艦は来年就役予定、ジョンFケネディ、エンタープライズが建造されます。航空母艦は、カタパルトにより陸上基地と同等の能力を持つCTOL空母の正規空母、ジャンプ台を設置し兵装等を減らし陸上と同型の航空機を運用可能なSTOBAR空母の大型空母、垂直離着陸航空機のみを運用可能なSTOVL空母の軽空母、に類型できますが、正規空母は世界に12隻、大型空母は世界に3隻、軽空母は世界に4隻、であり、このうち10隻を装備するのがアメリカです、その一隻が横須賀へ展開しました。

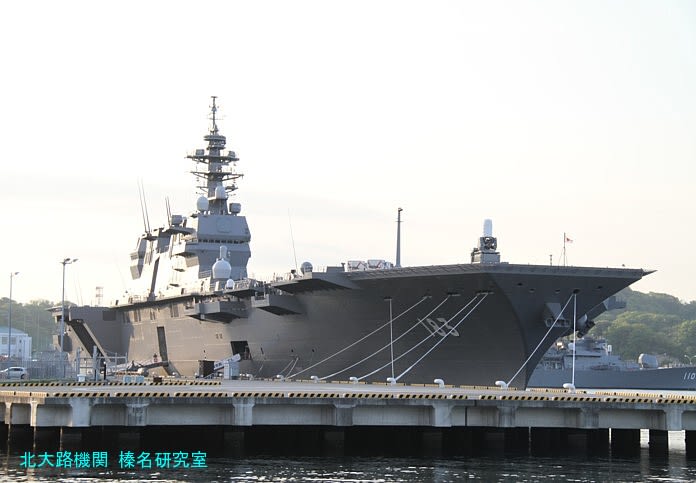

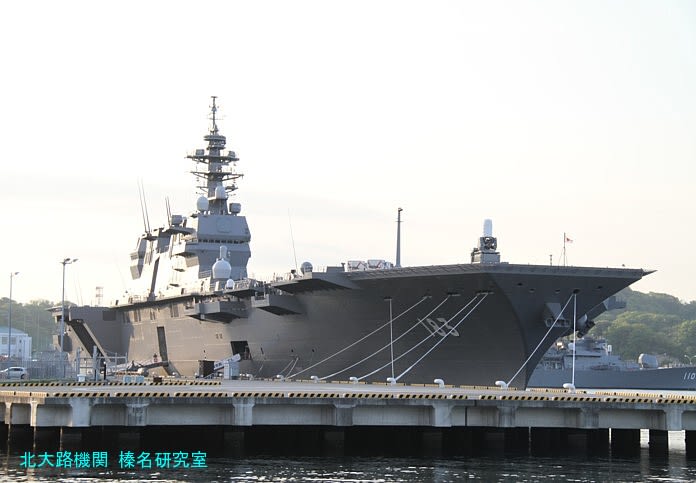

STOBAR空母はこの他イギリスが2隻を建造中、インド海軍が建造を進めているほか、先頃の衛星写真により判明した情報として中国も新造中と伝えられるところ。海上自衛隊は全通飛行甲板型護衛艦として19000tの護衛艦ひゅうが型2隻、27000tの護衛艦いずも型が1隻就役し、2番艦かが、が建造中です、しかし航空打撃力を想定していない為、抑止力としては根本的に比較軸が違うほど。

中東やアフリカと東欧地域においてアメリカが地域不安定化に対し軍事力の行使を、特に現在のオバマ政権以降極端に避ける姿勢を採っていますが、軍事力を背景とした現状変更を試みる諸国が並ぶ北東アジア地域において、地域安定を維持できている背景には、横須賀の航空母艦の位置づけは大きいといえます。

北大路機関:はるな くらま

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

先日10月1日、原子力空母ジョージワシントンの交代として原子力空母ロナルドレーガンが横須賀へ入港しました。

ジョージワシントンは原子炉炉心交換工事へ入る事となり日本を離れていまして、東日本大震災対日救援作戦に参加した原子力空母ロナルドレーガンが新しく前方展開したかたち、航空母艦、特にアメリカのニミッツ級原子力空母は、護衛の艦艇と空母航空団により世界最強の打撃力を有します、F/A-18E戦闘攻撃機を中心に強大な長距離打撃力を有するほか、E-2C/D早期警戒機と多数のイージス艦に護衛され航空攻撃やミサイル攻撃に対し鉄壁の防御力を有するほか、機動力が高く、原子力空母が前方展開している事で北東アジア地域の安定に大きな抑止力を行使することが出来るでしょう。

ロナルドレーガンは、原子炉交換へ本国へ帰国したジョージワシントンと同じニミッツ級原子力空母の一隻で、ニミッツ級は1975年から2009年まで10隻が建造されました、10隻の建造期間が長かったことから設計変更が行われている艦もありますが、満載排水量103637t、全長333m、艦載機は固定翼機52機とヘリコプター15機で固定翼機は最大72機まで運用可能といい、乗員と航空整備員併せ5750名、司令部要員70名が乗艦し、アメリカが本土以外に唯一前方展開する航空母艦が横須賀の空母です。

アメリカは新たにジェラルドRフォード級原子力空母を建造しており一番艦は来年就役予定、ジョンFケネディ、エンタープライズが建造されます。航空母艦は、カタパルトにより陸上基地と同等の能力を持つCTOL空母の正規空母、ジャンプ台を設置し兵装等を減らし陸上と同型の航空機を運用可能なSTOBAR空母の大型空母、垂直離着陸航空機のみを運用可能なSTOVL空母の軽空母、に類型できますが、正規空母は世界に12隻、大型空母は世界に3隻、軽空母は世界に4隻、であり、このうち10隻を装備するのがアメリカです、その一隻が横須賀へ展開しました。

STOBAR空母はこの他イギリスが2隻を建造中、インド海軍が建造を進めているほか、先頃の衛星写真により判明した情報として中国も新造中と伝えられるところ。海上自衛隊は全通飛行甲板型護衛艦として19000tの護衛艦ひゅうが型2隻、27000tの護衛艦いずも型が1隻就役し、2番艦かが、が建造中です、しかし航空打撃力を想定していない為、抑止力としては根本的に比較軸が違うほど。

中東やアフリカと東欧地域においてアメリカが地域不安定化に対し軍事力の行使を、特に現在のオバマ政権以降極端に避ける姿勢を採っていますが、軍事力を背景とした現状変更を試みる諸国が並ぶ北東アジア地域において、地域安定を維持できている背景には、横須賀の航空母艦の位置づけは大きいといえます。

北大路機関:はるな くらま

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

イギリスのQueen Elizabeth 級空母は、STOVL空母です。ただし、STOBAR空母より大きいですし、昔のMidway級やフランスのドゴール級CATOBAR空母より大きいですが。

なお、Vertical landing ではなく、滑走して着陸する案も検討しているようですが(持ったまま着陸できる重量を増やすため)、アレスティングワイヤーは搭載しません。

取り急ぎ。。。

余談ですが、『事実上の母港』というフレーズをよく耳にしますが、では、横須賀に常駐する空母などの艦艇の『名目上』ないし『真の』母港は、いったいどこなんでしょうか?

仮にスービックから米軍が撤退することなく健在であったとしても、米空母の母港化されることはなかったんじゃないかと思います。

米空母の母港は規模の問題だけではなく、政治的な意味合いを強くもちますから。スービックでは、あまりに紛争地に近くなりすぎますから、前線の拠点として交代で常駐はあるかもしれませんが、それでも母港化はないと思います。

横須賀に米空母の母港化が定められたのは1973年のミッドウェイが最初です。時はベトナム戦争後期で冷戦の真っ只中。そこから現代につながっています。

そういう意味から見ても、米空母の1隻が横須賀を正式な母港に定めているということが、日米安保条約が世界的に見ても特別視される裏づけになっているわけです。

もし仮に、フィリピンがあのまま新米のままで、スービックを初めとする米軍の軍事力のプレゼンスが健在であり続けたとすれば、そもそも南シナ海での中国の台頭はここまでのものではなかったでしょう。そうであれば、ワザワザスービックを空母母港化するほどの情勢にはなっていなかったのじゃないでしょうか?

>、『事実上の母港』というフレーズをよく耳にしますが、では、横須賀に常駐する空母などの艦艇の『名目上』ないし『真の』母港は、いったいどこなんでしょうか?

横須賀は事実上の母港などではなく、名目上も、米第7艦隊所属艦艇の正式な母港と定められています。

部屋に飾ってあった古いBAEからの頂き物が流れてきたポスター(?)で勘違いしてしまいました・・・

ご指摘の通り、スービックがピナトゥボ火山噴火後に維持できていれば、アジア地域の防衛環境はまた違った事となったでしょうけれども、しかしスービックの部隊を日本が横須賀に受け入れた事で現在の米軍の抑止力がある訳でして、スービックが健在であれば逆に横須賀が縮小された可能性もありますし、佐世保については強襲揚陸艦配備が行われていなかった可能性もあります

また、ミニストップの夏の美味しい氷菓ハロハロもスービックから在比米軍関係者が横須賀に持ち込んだのが始まりでしたので、スービック撤退が無ければハロハロが日本の夏に定着しなかった可能性が大いにあります

それはさておき、他方でスービックの近く、クラーク基地が健在であれば、在沖米軍普天間移設問題に際して、紛争地に近い有力な移転先として機能した可能性もありますね

在比米軍ですが、実は1980年代までは在日米軍よりも格上で、在日米軍基地が前線基地的な位置づけにありました

スービック海軍基地は空母2隻の母港機能を有し、空母コーラルシーとインディペンデンスが配備されていました、ヴェトナム戦争における所謂ヤンキーステーションの補給拠点はスービックでして、核兵器貯蔵が在日米軍施設では行えない為、核兵器貯蔵を行うことが出来る在比米軍は格上の扱いだったわけです、フィリピンとアメリカの独立前からの関係がある訳ですね

一方で横須賀のミッドウェーは、母港化ではなく前方展開と米海軍では位置づけていまして、今日でも“横須賀を事実上の母港”として”母港”と単純に表記できない背景があります

…、ずいぶん昔に向こうの方と観艦式付帯行事の海洋安全保証シンポジウムの関係で、何故日本は横須賀を基地にしたのか個人的に問われた事がありました、湾の奥で防備に良好、という横須賀ですが向こうの方に言わせると手狭なようです、大洗港や小田原の当たりの方が良港ではないかと問われましたが、大洗や小田原は津波の危険があるので日本的には不向きだ、と答えまして

…、その二年後に大洗港は東日本大震災の津波被害に遭いましたが、横須賀は潮位変化のみで無事でした

第7艦隊所属の空母については、確かに以前は本籍が米国内にあり、横須賀は「事実上の母港」とされていました。が、少なくともジョージ・ワシントンは、書類上も横須賀を母港と定めていたと思いますよ。

ロナルド・レーガンについては確かめてはいませんが、同じではないでしょうか?そのあたりが曖昧にされているのは、単に日本の国内向けの事情だけではないかと。

それと、かつてのスービック基地は、確かに規模は横須賀よりも大きいですが、空母の母港については単に基地の規模だけの問題ではないです。基地の規模でいうなら、パールハーバーのほうが遥かに大きいですから。

スービック基地は、ベトナム時代の最前線の拠点でした。火山噴火とフィリピンの国内事情の変化によりすんなり撤退したのは、ベトナム戦争が終結し、最前線拠点としての役割が薄れたからでもあります。

その役割をその後担うようになったのは、ディエゴガルシア島であり、おっしゃるとおり佐世保への強襲揚陸艦の常時配備も、その一環ではあると思います。

ですが、米空母の母港は、もっと高度な意味合いがあり、ベトナム以後、確実に太平洋での米海軍のパートナーとして、日本が想定された証でしょう。

アメリカから見れば、1970年代当時は対旧ソ連、現在では台頭してきた中国に対しての防壁が、日本列島であることは地政学的にも事実です。

そういう意味では、あのままスービック基地が維持されたとしても、空母の母港化はなかったと考えます。

ただし今後、中国の海洋進出が今よりさらに顕著になり、アメリカの政権が対中国色を鮮明に打ち出し、かつ、フィリピンの政権が安定して親米国として信頼にたるパートナーとして認識されれば、スービック基地の復活はあるでしょうし、母港化とまでは言わなくても、空母のローテーション配備はありえるかもしれません。

ただその場合は、横須賀配備の空母が母港を変えるのではなく、ノーフォークに母港を持つ大西洋艦隊の空母から1個空母打撃軍が移行する形になるんじゃないでしょうか?

その場合でも、母港はサンディエゴに母港を定める空母が1隻増えるか、もしかしたらパールハーバーあたりに新しい母港が設定されることになんじゃないでしょうか?

まあスービックの復活はともかく、パールハーバーに新たな空母を配備するのは、米中関係の変化によってはありえる話だと思います。

ハンドルを入れ忘れたようです。

すいません。

前方展開の件どうもです、スービックの基地機能の話題はシーパワー誌で過去に大きく扱われていましたが、2013-08-17日付記事で紹介しました昨今の再基地化の動きにも注視したいところ

結局、米軍は最後まで海軍基地の値打ちを計る本格的ドックを整備しませんでした。また日本とフィリピンでは社会資本の規模や政治的安定がちがう。