萩町倉戸地区は、かつての宝飯郡音羽町(おとわちょう)に属した地域です。

江戸時代には、東海道の宿場町として栄え、慶応4年(1868年)には三河県の県庁所在地となったこともあったが、2008年1月15日、豊川市に編入しました。

豊川市役所の北西約8kmのところ

市役所前から県道5号線姫街道を西北西へ、約2kmで野口町信号を右(北)へ進みます

道成りに約2.6kmで星野神社を左から巻くようにして北西へ

左からの県道377号線を合わせて北東へ、東名高速道路の高架を潜って一山超えます

工業団地のトンネルを貫けると丁字路の信号を右(北東)へ、県道322号線です

約1.2kmで変形十字路を萩保育園の東側の通りを北へ、直ぐの丁字路を右(北東)へ

次の交差点に大きな善住禅寺の 寺標が建っています

真っ直ぐに進んで山門前の 駐車場に入りました

駐車場に入りました

駐車場の善住寺境内案内図です、境内周辺には桜やツツジが沢山在るようです

目的のヤマモモは山門を入って直ぐ左に在りそうです

臨済宗 妙心寺派 瑞蘒山 善住禅寺です

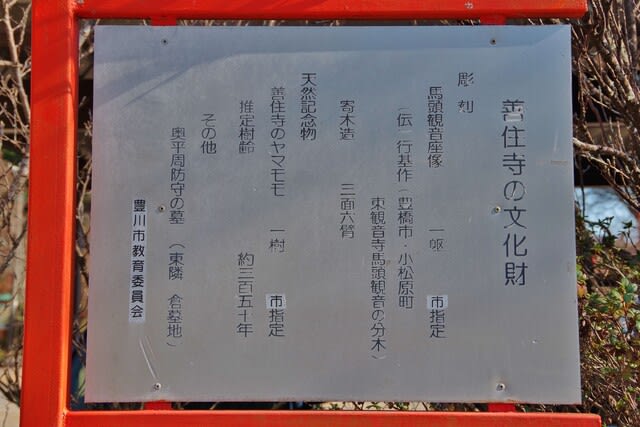

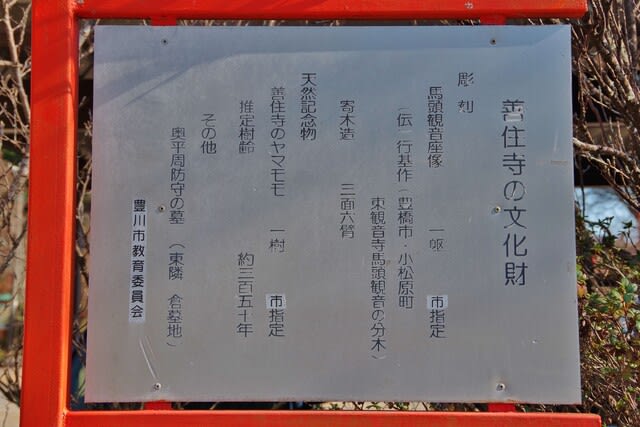

文化財説明版です

善住寺の文化財

彫刻 馬頭観音座像 1躯 市指定

(伝)行基作 (豊橋市・小松原町 東観音寺馬頭観音の分木)

寄木造 三面六臂

天然記念物 善住寺のヤマモモ 1樹 市指定

推定樹齢 約350年

その他 奥平周防守の墓 (東隣 倉墓地)

豊川市教育委員会

山門東側には鐘楼です

山門です

善住寺の由来プレートです

善住寺の由来

当山は神亀(724)~天平(740)の頃、行基菩薩ご巡錫の法縁により、御自作の馬頭観世音菩薩像を奉安する草庵として開かれました。

その後室町期に作手より奥平氏の四男が萩に進出するに及び、近江永源寺第二祖見性悟心禅師を勧請開山とし高弟益甫禅師により禅の法灯が継承されてまいりました。

本殿(大雄殿)御本尊には釈迦三尊佛、内陣壁面には雲中供養菩薩を祀る。

山門を入ると右手に手水です

正面に本堂(本殿・大雄殿)です、あれ~ニャンコが真ん中を歩いて来ます

どんどん近付いて来ます

足元にスリスリしたと思ったら、山門の日向でゴロゴロしています

左手に目的のヤマモモです

東側から、お不動様の後ろになってしまします

お不動様の右側から覗くと太い幹が木々の陰に見えました

南側から

「善住寺の山桃」の標柱です

説明版です

善住寺のヤマモモ

豊川市指定天然記念物

昭和52年3月1日

善住寺は、至徳年間(1384~87)に創建され、戦乱の衰微を経て、元和の頃(1615~24)に復興したと伝えられる。

このヤマモモは、寺の復興時に植樹され、推定樹齢は約400年と云われる。

ヤマモモは、関東より西の温暖帯に分布する常緑高木で、雌雄異株である。この樹は雌株で、3~4月に花をつけ6月頃に赤褐色の実をつける。熟した実は食用となる。

豊川市教育委員会

南西側から

西側から

北側のコバノミツバツツジです

説明版です

こばのみつばつつじの老大木

4月中旬になると全山に咲き誇る、東海道沿線にのみ産する「こばの三つ葉つつじ」。

善住禅寺境内に咲くつつじの老木は、幹周り95cm、枝張り5m、樹高3m30cmあり、群生地帯では最大の老木である。

北東側から

では、次へ行きましょう

江戸時代には、東海道の宿場町として栄え、慶応4年(1868年)には三河県の県庁所在地となったこともあったが、2008年1月15日、豊川市に編入しました。

豊川市役所の北西約8kmのところ

市役所前から県道5号線姫街道を西北西へ、約2kmで野口町信号を右(北)へ進みます

道成りに約2.6kmで星野神社を左から巻くようにして北西へ

左からの県道377号線を合わせて北東へ、東名高速道路の高架を潜って一山超えます

工業団地のトンネルを貫けると丁字路の信号を右(北東)へ、県道322号線です

約1.2kmで変形十字路を萩保育園の東側の通りを北へ、直ぐの丁字路を右(北東)へ

次の交差点に大きな善住禅寺の 寺標が建っています

真っ直ぐに進んで山門前の

駐車場に入りました

駐車場に入りました

駐車場の善住寺境内案内図です、境内周辺には桜やツツジが沢山在るようです

目的のヤマモモは山門を入って直ぐ左に在りそうです

臨済宗 妙心寺派 瑞蘒山 善住禅寺です

文化財説明版です

善住寺の文化財

彫刻 馬頭観音座像 1躯 市指定

(伝)行基作 (豊橋市・小松原町 東観音寺馬頭観音の分木)

寄木造 三面六臂

天然記念物 善住寺のヤマモモ 1樹 市指定

推定樹齢 約350年

その他 奥平周防守の墓 (東隣 倉墓地)

豊川市教育委員会

山門東側には鐘楼です

山門です

善住寺の由来プレートです

善住寺の由来

当山は神亀(724)~天平(740)の頃、行基菩薩ご巡錫の法縁により、御自作の馬頭観世音菩薩像を奉安する草庵として開かれました。

その後室町期に作手より奥平氏の四男が萩に進出するに及び、近江永源寺第二祖見性悟心禅師を勧請開山とし高弟益甫禅師により禅の法灯が継承されてまいりました。

本殿(大雄殿)御本尊には釈迦三尊佛、内陣壁面には雲中供養菩薩を祀る。

山門を入ると右手に手水です

正面に本堂(本殿・大雄殿)です、あれ~ニャンコが真ん中を歩いて来ます

どんどん近付いて来ます

足元にスリスリしたと思ったら、山門の日向でゴロゴロしています

左手に目的のヤマモモです

東側から、お不動様の後ろになってしまします

お不動様の右側から覗くと太い幹が木々の陰に見えました

南側から

「善住寺の山桃」の標柱です

説明版です

善住寺のヤマモモ

豊川市指定天然記念物

昭和52年3月1日

善住寺は、至徳年間(1384~87)に創建され、戦乱の衰微を経て、元和の頃(1615~24)に復興したと伝えられる。

このヤマモモは、寺の復興時に植樹され、推定樹齢は約400年と云われる。

ヤマモモは、関東より西の温暖帯に分布する常緑高木で、雌雄異株である。この樹は雌株で、3~4月に花をつけ6月頃に赤褐色の実をつける。熟した実は食用となる。

豊川市教育委員会

南西側から

西側から

北側のコバノミツバツツジです

説明版です

こばのみつばつつじの老大木

4月中旬になると全山に咲き誇る、東海道沿線にのみ産する「こばの三つ葉つつじ」。

善住禅寺境内に咲くつつじの老木は、幹周り95cm、枝張り5m、樹高3m30cmあり、群生地帯では最大の老木である。

北東側から

では、次へ行きましょう

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます