幸原(こうばら)町は、県道21号三島裾野線を北へ

銀杏並木を潜り、三島税務署の先の信号を過ぎて左斜めの道へ入ります

道なりに進むと、新しく道路工事が進んでいる先に

南東向参道の耳石神社が鎮座します

境内入口前に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

参道入口鳥居です

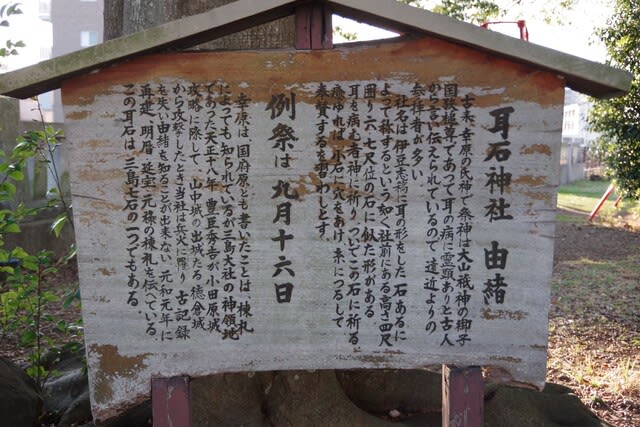

説明版です

耳石神社由緒

古来、幸原の氏神で祭神は大山祗神の御子 国狭槌尊であって、耳の病に霊験ありと古人から言い伝えられているので、遠近よりの参拝者が多い。

社名は伊豆志稿に耳の形をした石あるによって称するというごとく、社前にある高さ四尺、囲6.7尺位の石に似た形がある。

耳を病む者神に祈り、ついでこの石に祈る。癒ゆれば、小石に穴をあけ、糸につるして奉参するを習わしとす。

例祭は9月16日

幸原は、国府原とも書いたことは、棟札によっても知られているが、三嶋大社の神領地であった天正18年、豊臣秀吉が小田原城攻略に際して、山中城の出城たる徳倉城から攻撃したとき、当社は兵火に罹り、古記録を失い由緒を知ることが出来ない。

元和元年に再建、明暦・延宝・元禄の棟札を伝えている。

この耳石は、三島の七石の一つでもある。

参道の右手に太い幹が見えています

手水舎です

目的のイタジイです

南西側から

御神木指定証と保存木標識です

説明版です

耳石神社のイタジイ(スダジイ)

(市指定天然記念物)

よく発達した根張りが北北西側み、幹は南南東に少し傾き、斜幹風で趣きのある大樹である。

主幹及び大枝の一部の先端は落雷や強風により損失しているが保護の手が加わっている。

格枝とも葉を多く付け色つやがよい。主幹等の樹皮は縦裂が生じ、基部には樹皮の剥離した部分や空洞があるが樹勢は良好である。

イタジイが温帯のこの地に生育していることは珍しいことではないが、幹・樹高・枝等の様子から老木の域に達しており、イタジイの樹形をよく表していて価値ある樹目である。

平成8年12月

三島市教育委員会

北西側社殿前から見ました

社殿です

説明版です

耳石神社

鎮座地 三島市幸原町2丁目13-1

御祭神 国狭槌尊(くにのさづちのみこと)

例祭日 9月16日

由緒

耳石の社名、社前に高さ4尺、周囲7尺ぐらいの耳に似た石に由来すると「豆州志稿」出てくる。

耳を患うものは参詣し、直ったら小石に穴をあけ糸につるしてお礼参りをする習わしがある。

神話によれば、国狭槌尊は、天地創造の時に化生づる神とある。

耳石は、古代祭祀の磐境の身石を思わせる。

この石は三島七石の一つである。

明暦・延宝・安永・文政・天保・安政などの棟札を蔵する。

神社の名前になった耳形の石があります

三島七石巡り説明です

三島七石めぐり

耳石は、市内幸原の耳石神社境内にある。

耳石神社は古来幸原の氏神で、祭神は大山祗神の御子国狭槌尊である。

御霊代とも言うべきものが耳の形をしている石である。

昔から耳病に霊顕ありという、社前にある高さ1.3m回り2m位の石は、耳を病むものが神にいのり次にこの石に祈る、そして全快のあかつきには耳の形をした石をつるして奉納する習わしがある。

耳石神社は、その奉賽にあげた大小の耳の形をした石が無数にあるのを見ても、いかに霊顕のあらたかな神であり、耳石であるのがわかる。

以上

由来記です、鳥居前の由緒と同じ内容が記されています

社殿脇のスダジイの古木です

境内社殿西側の土俵です

社殿北側の水神碑です

簡易水道記念碑です、湧水の豊富な三嶋神社周辺より高台になる幸原町周辺に水道を通すのは大変だったようです

境内社の祠が並びます

境内北側端には石塔や石仏、馬頭観音などが並びます

では、次へ行きましょう

銀杏並木を潜り、三島税務署の先の信号を過ぎて左斜めの道へ入ります

道なりに進むと、新しく道路工事が進んでいる先に

南東向参道の耳石神社が鎮座します

境内入口前に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

参道入口鳥居です

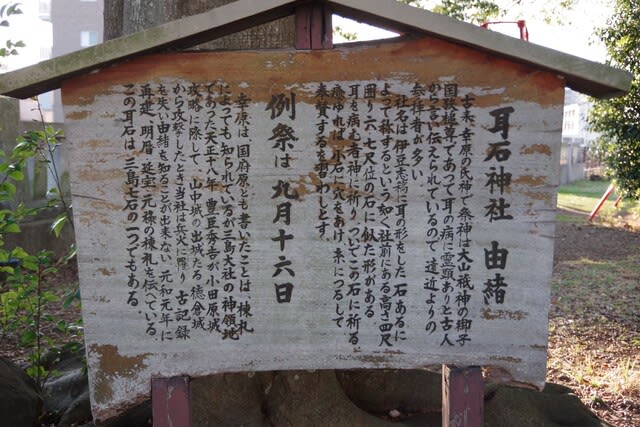

説明版です

耳石神社由緒

古来、幸原の氏神で祭神は大山祗神の御子 国狭槌尊であって、耳の病に霊験ありと古人から言い伝えられているので、遠近よりの参拝者が多い。

社名は伊豆志稿に耳の形をした石あるによって称するというごとく、社前にある高さ四尺、囲6.7尺位の石に似た形がある。

耳を病む者神に祈り、ついでこの石に祈る。癒ゆれば、小石に穴をあけ、糸につるして奉参するを習わしとす。

例祭は9月16日

幸原は、国府原とも書いたことは、棟札によっても知られているが、三嶋大社の神領地であった天正18年、豊臣秀吉が小田原城攻略に際して、山中城の出城たる徳倉城から攻撃したとき、当社は兵火に罹り、古記録を失い由緒を知ることが出来ない。

元和元年に再建、明暦・延宝・元禄の棟札を伝えている。

この耳石は、三島の七石の一つでもある。

参道の右手に太い幹が見えています

手水舎です

目的のイタジイです

南西側から

御神木指定証と保存木標識です

説明版です

耳石神社のイタジイ(スダジイ)

(市指定天然記念物)

よく発達した根張りが北北西側み、幹は南南東に少し傾き、斜幹風で趣きのある大樹である。

主幹及び大枝の一部の先端は落雷や強風により損失しているが保護の手が加わっている。

格枝とも葉を多く付け色つやがよい。主幹等の樹皮は縦裂が生じ、基部には樹皮の剥離した部分や空洞があるが樹勢は良好である。

イタジイが温帯のこの地に生育していることは珍しいことではないが、幹・樹高・枝等の様子から老木の域に達しており、イタジイの樹形をよく表していて価値ある樹目である。

平成8年12月

三島市教育委員会

北西側社殿前から見ました

社殿です

説明版です

耳石神社

鎮座地 三島市幸原町2丁目13-1

御祭神 国狭槌尊(くにのさづちのみこと)

例祭日 9月16日

由緒

耳石の社名、社前に高さ4尺、周囲7尺ぐらいの耳に似た石に由来すると「豆州志稿」出てくる。

耳を患うものは参詣し、直ったら小石に穴をあけ糸につるしてお礼参りをする習わしがある。

神話によれば、国狭槌尊は、天地創造の時に化生づる神とある。

耳石は、古代祭祀の磐境の身石を思わせる。

この石は三島七石の一つである。

明暦・延宝・安永・文政・天保・安政などの棟札を蔵する。

神社の名前になった耳形の石があります

三島七石巡り説明です

三島七石めぐり

耳石は、市内幸原の耳石神社境内にある。

耳石神社は古来幸原の氏神で、祭神は大山祗神の御子国狭槌尊である。

御霊代とも言うべきものが耳の形をしている石である。

昔から耳病に霊顕ありという、社前にある高さ1.3m回り2m位の石は、耳を病むものが神にいのり次にこの石に祈る、そして全快のあかつきには耳の形をした石をつるして奉納する習わしがある。

耳石神社は、その奉賽にあげた大小の耳の形をした石が無数にあるのを見ても、いかに霊顕のあらたかな神であり、耳石であるのがわかる。

以上

由来記です、鳥居前の由緒と同じ内容が記されています

社殿脇のスダジイの古木です

境内社殿西側の土俵です

社殿北側の水神碑です

簡易水道記念碑です、湧水の豊富な三嶋神社周辺より高台になる幸原町周辺に水道を通すのは大変だったようです

境内社の祠が並びます

境内北側端には石塔や石仏、馬頭観音などが並びます

では、次へ行きましょう

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます