安倍晋三と元外交官、安倍晋三と同様の右翼国家主義者岡崎久彦(2014年10月26日死亡)との2004年1月27日発売対談集『この国を守る決意』で安倍晋三が次のように発言しているとネット上に流布している。

「命を投げ打ってでも(国を)守ろうとする人がいない限り、国家は成り立ちません。その人の歩みを顕彰することを国家が放棄したら、誰が国のために汗や血を流すかということです」

国家の在り様よりも国民の在り様を問題にしている。国家権力の在り様を問題にするよりも、国民が如何に国を守ろうとするか、国民の姿を問題にしている。

国家、あるいは国家権力がすることは国を守ろうとした国民を「顕彰」で報いることであって、そのような報いによって国民は「国のために汗や血を流す」と、あくまでも国民の在り様、生き様を問題にしている。

安倍晋三と歴史認識で色濃い近親性関係にある稲田朋美も国家(権力)の在り様よりも国民の在り様を重要視している。

2016年8月2日付「LITERA」記事が次のようなことを書いている。

〈2006年9月4日付の産経新聞で、『国家の品格』(新潮新書)で知られる藤原正彦氏の「真のエリートが1万人いれば日本は救われる」という主張に同意を示しながら、こんなことを訴えと、その発言を伝えている。

稲田朋美〈真のエリートの条件は2つあって、ひとつは芸術や文学など幅広い教養を身に付けて大局観で物事を判断することができる。もうひとつは、いざというときに祖国のために命をささげる覚悟があることと言っている。そういう真のエリートを育てる教育をしなければならない」

藤原正彦氏が「真のエリートが1万人いれば日本は救われる」と言っていることも、稲田朋美が「いざというときに祖国のために命をささげる覚悟がある」エリート教育の必要性を主張していることも、国民の姿をのみを問題にしていて、国家、あるいは国家権力の姿は、それがどうあるべきかは忘失させている。

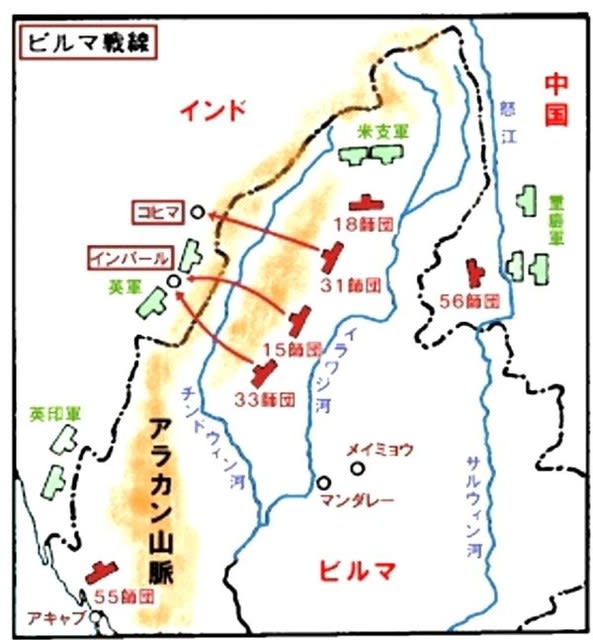

8月15日(2017年)の終戦記念日、実質的には敗戦記念日にNHKが報道スペシャルとして「戦慄の記録 インパール作戦」を放送していた。

放送内容は「インパール作戦 NHKスペシャル」(テレビのまとめ/2017/08/15)を参考にして、簡単に纏めてみる。

番組はナレーションで「インパール作戦は極めて曖昧な意思決定の基に進められた計画でした」と伝えている。いわば戦略なき作戦であったことになる。確固たる戦略の上にしっかりと両足を立たせた作戦ではなかった。

1942年1月、日本軍はイギリス領ビルマに侵攻して全土を制圧。イギリス軍はインドに敗走。勝利の余勢をかって大本営はインド侵攻を検討するも、すぐに保留。

1943年に入ると、太平洋でアメリカ軍に連敗し、戦線は急速に後退していく。イギリス軍が態勢を立て直してビルマ奪還の作戦に出る。

1943年3月、大本営はビルマ防衛を固めるためにビルマ方面軍を新設。河辺正三(かわべまさかず)中将が司令官に就任。河辺は陸軍大学校で同期だった当時の首相東条英機と着任前に面会。

片倉衷ビルマ方面軍高級参謀「今ガ島(ガダルカナル)その他みんな落ち目になっているから、せめてビルマで一旗揚げてくれというようなことを言われたんですよ。それでそのことが頭に来ていて(インパール作戦を)出来たらやりたいと」

陸軍大将であり、陸将も務めた東条英機のこの安易さは計り知れなく、河辺正三のインパール作戦を「出来たらやりたい」という安易さ共々、国家権力の体(てい)を成していない。

「今ガ島(ガダルカナル)その他みんな落ち目になっている」ということは日本軍が全体的に兵力の損耗を招いている、あるいは戦闘能力の衰退を招いていて、その補強がままならない状況にあるということであって、そのような状況を踏まえてイギリス軍の反撃をインド領に近いビルマ側の守りやすい場所に陣地を敷いて食い止め、ビルマを死守して、その死守を通して逆にイギリス軍の兵力を徐々に消耗させていくのか、逆にイギリス軍の反撃態勢が整わないうちに日本側から反撃に出て、インド領内に日本軍の陣地を設けるところまでいくのか(太平洋上で米軍に反撃を受けて、後退を余儀なくされている日本軍がインドという広大な土地を占領することは不可能だろう)、その前者の場合・後者の場合に於ける双方の兵力の活用度の有利性・不利性の違い、兵站運用の有利性・不利性の違い、志気の違い等を計算して勝算を導き出していずれを選択するのか、前者が不利でも、敢えて前者を選択するのか、その場合の戦術はどうするのかといった全体的な戦略を描き切ってから決める、軍事面で国家権力を担い、揮(ふる)う者としての責任意識はどこからも窺うことができない。

同じ時期、牟田口中将がビルマ方面軍第15軍司令官に昇進。インパールへの侵攻を強硬に主張。

後勝ビルマ方面軍参謀「これは大本営の希望だったということを牟田口さんは耳にしたわけですね。何としてでも大本営のご希望に沿うようにやってみようと。それがもう牟田口さんが何としてもやりたいと」

大本営の希望だから、その希望に添う。大本営が以前、これこれの戦略を基にインパール侵攻を計画した。現在保留中だが、その戦略を検討した場合、有利に戦いを進めることができ、勝算の可能性があるという心づもりがあってのことではない。

軍上層部がインパール侵攻作戦に傾いていく中で前線の部隊に食糧や弾薬を補給する兵站の専門家である小畑信良(おばたのぶよし)参謀長が牟田口司令官に「兵站の観点から作戦は実施すべきではない」と進言。

小畑信良参謀長は牟田口司令官から消極的だと叱責され、就任から1カ月半で更迭されることになった。

どこに兵站の観点で問題があるのか、その問題を克服できないのか等々を検討し尽くして戦略上の整合性を得るという努力を見受けることはできない。

結果、反対意見は「消極的」という批判の元、退けられることになったという。反対意見があっても、「消極的」と言われるのを恐れて、口を噤んでいる者もいたはずだ。ここに論理で詰めていくのではない、それとは無縁の大勢順応、あるいは付和雷同の状況が生じることになる。

牟田口司令官は東条英機の意を受け、インなパール作戦を「出来たらやりたい」と言っていたビルマ方面軍の河辺司令官が盧溝橋事件の際に上司と部下の間柄であった関係から頼る。河辺司令官は作戦を認可。

南方軍の寺内総司令官も同調、但し大本営はビルマ防衛に徹するべきだとして作戦実行に消極的な声が占めていたというが、大本営の杉山元参謀総長が作戦を最終的に認可する。

眞田穣一郎少将手記「杉山総長が『寺内さんの最初の所望なので、なんとかしてやってくれ』と切に私に翻意を促された。結局、杉山総長の人情論に負けたのだ」

「Wikipedia」によると、眞田穣一郎は1943年から1944年にかけて杉山参謀総長のもとで大本営陸軍部参謀本部作戦課(第2課)・防衛課(第4課)の二課を統括する参謀本部第一部長に就任していて、参謀総長を長として、作戦計画の立案等を職務としていた。

要するに眞田穣一郎は大本営内の陸軍部で実質的な陸軍の作戦の一部を担当していたということなのだろう。当初はインなパール作戦に反対、もしくは消極的であったが、杉山陸軍参謀総長の「寺内さんの最初の所望」だからとの「人情論に負け」て、「いいでしょう」と同調、その同調を受けて、杉山陸軍参謀総長がインパール作戦を最終的に認可した。

眞田穣一郎が例え参謀本部第一部長としてインパール作戦を実行した場合のインドに於けるイギリス軍に対してビルマ駐留の日本軍の兵力をどのくらい投入したらいいのか、その場合の食料や弾薬補給等の兵站運用の効率性等を含めて戦略をどう描いていたとしても、「人情論に負け」て投げ出してしまう程だから、大したことのない戦略だったのだろう。

1944年1月7日、インパール作戦は認可された。番組は「冷静な分析よりも組織内の人間関係が優先されたのです」とナレーションしている。

齋藤博圀少尉回想録「牟田口中将は平生、盧溝橋は私が始めた。大東亜戦争は私が結末をつけるのが私の責任だ。と将校官舎の昼食時によく訓示されました。

・・・・・・・・

経理部長さえも『補給はまったく不可能』と明言しましたが、全員が大声で『卑怯者、大和魂はあるのか』と怒鳴りつけ、従うしかない状況だった」

論理、あるいは合理性に基づいた戦略よりも人情論・精神論が優先した。

インパール作戦は雨期の到来を避けるために3週間の短期決戦を想定した。

ここで思い出すのが昭和16年(1941年)9月5日、杉山陸軍参謀総長が昭和天皇に拝謁、次の会話を遣り取りしている。

昭和天皇「アメリカとの戦闘になったならば、陸軍としてはどのくらいの期限で片づける確信があるのか」

杉山元「南洋方面だけで3カ月くらいで片づけるつもりであります」

昭和天皇「杉山は支那事変勃発当時の陸相である。あの時、事変は1カ月くらいにて片づくと申したが、4カ年の長きにわたってもまだ片づかんではないか」

杉山元「支那は奥地が広いものですから」

昭和天皇「ナニ、支那の奥地が広いというなら、太平洋はもっと広いではないか。如何なる確信があって3カ月と申すのか」

杉山元はただ頭を垂れたままでいたという。

要するに陸軍参謀総長として海軍も交えて自らの部下たちと共に描いた戦略を以って答えることができなかった。「これこれこのような戦略を用いれば、3カ月で決着を着けることができます」と。

アメリカとの戦争は「南洋方面だけで3カ月くらいで片づけるつもり」が最終的には1941年12月8日に始まって1945年8月15日の4年8カ月もかかることになった。

日本軍の戦略は想定で成り立っていた疑いが出てくる。

第15軍に編成された3師団を中心に9万の将兵によって実行された。大河と高山越え、最大470キロ踏破の前例のない作戦に対して3週間の短期決戦の想定に合わせて各兵士に3週間分の食糧持たせて、荷物の運搬と食用のために牛を近隣の村から軍票で買い占めさせて、尚且つ敵から食糧や武器を奪えと命令した。

牟田口司令官の戦後の音声テープが残っていて、番組はインパール作戦がどのような作戦であったのか検証のために活用している。

牟田口司令官音声テープ「食糧そのものが歩いてくれるのが欲しいと思いまして、私、各師団に一万頭ずつ羊とヤギと牛を携行させてやったのでございます。

補給が至難なる作戦においては特に糧秣、弾薬、兵器等いわゆる敵の糧によるが絶対に必要である。放胆なる作戦であればあるほど危険はつきものである」

糧秣、弾薬、兵器等を敵から奪うことができるものと、そのことを絶対前提としている。奪うことができなかった場合の危機管理は頭に入れていない。

イギリス軍から攻撃を受けたとき牛が驚いて制御不能となると言ったことは考えなかったのだろうか。牛が暴走して逃げたなら、荷物は奪われる、食用にもならない泣きっ面に蜂がオチであろうに。

1944年3月8日、インパール作戦は開始された。イギリス軍の空襲を避けるために夜間に行った川幅最長600メートルのチンドウィン河を渡河中、集めた牛の半数が流され、河を渡った兵士たちを待ち構えていたのはアラカン山系の高い山々で、車が走れる道は殆どないためトラックや大砲は解体して持ち運ぶことになり、戦いを前に体力を消耗させていったという。

偵察隊を派遣して、どのような山道を行軍することになるのか、途中の場所場所でイギリス軍の攻撃を受けた場合、どう対処したらいいのか、前以って調査した上で戦略なり戦術なりを練ると言ったことをしなかったのだろうか。

牟田口司令官音声テープ「私の作戦発起の動機は『大東亜戦争に勝ちたい』という一念にほかなりません。戦争全般の形勢が各方面とも不振である当時の形勢に鑑み、作戦指導如何によっては戦争全局面を好転させたいとの念願をもっていたからである」

作戦の動機が「『大東亜戦争に勝ちたい』という一念」、「作戦指導如何によっては」、「戦争全局面を好転させたいとの念願」等々、自身の願望が支配的で、確固とした戦略に基づいて決行することによって計算できるインパール作戦の成功が「戦争全局面を好転」させる契機となり得る戦略に発展し得る可能性を示唆すべき論理的な発言はどこにも見当たらない。

行軍自体で体力を消耗した日本軍は「コイマ」なる地点に到着したもののイギリス軍の反撃に合い、戦闘を継続するのが難しい状態にまでダメージを受ける。

齋藤博圀少尉回想録「牟田口司令官から作戦参謀に『どのくらいの損害が出るか』と質問があり、『ハイ5000人殺せばえれると思います』と返事。最初は敵を5000人殺すのかと思った。それは味方の師団で5000人の損害が出るということだった。

まるで虫けらでも殺すみたいに隷下部隊の損害を表現する。参謀部の将校から『何千人殺せばどこがとれる』という言葉をよく耳にした」

味方の損害の上に敵の損害を手に入れる。それも威勢のいいことを言うだけの安易な想定に過ぎない。理詰めの戦術は最初からなかったのか、捨ててしまっている。

連合国による佐藤幸徳師団長に対する調書「コヒマに到着するまでに補給された食糧はほとんど消費していた。後方から補給物資が届くことはなく、コヒマの周辺の食糧情勢は絶望的になった」

齋藤博圀少尉回想録「私たちの朝は道路上の兵隊の死体仕分けから始まります。司令部では毎朝牟田口司令官の戦勝祈願の祝詞から始まります。『インパールを落とさせ賜え』の神がかりでした」

日本軍が神風が吹くことを願ったように神頼みによる当てにもならない僥倖に縋ることになった。最後の最後まで戦闘に応じて刻々と変えていく自らが判断した戦略・戦術に従うことをしなかった。

イギリス軍ウィリアム・スリム司令官証言「我々は日本軍の補給線が脆弱になったところで叩くと決めていた。敵が雨期までにインパールを占拠できなければ補給物資を一切得られなくなることは計算し尽くしていた」

戦略・戦術に忠実に基づいた戦闘を見ることができる。

武器、弾薬が不足する中で兵士は爆薬を抱えたまま敵の戦車に飛び込む肉薄攻撃を命じられる。日本軍得意の奥の手である。

第31師団元上等兵山田直夫「肉薄攻撃隊というのは行けというたら死ぬのが分かっとって行くんですけんな。もう9.9分まで死ぬのが分かっとって行けと言ったら、もうこれは行かないかんわけです」

大本営での報告。

西浦進大佐証言「報告を開始した秦中将は『インパール作戦が成功する公算は極めて低い』と語った。東條大将は即座に彼の発言を制止し、話題を変えた。わずかにしらけた空気が会議室内に流れた。秦中将は報告を半分程で終えた」

東条英機によって「成功する公算は極めて低い」インパール作戦は暗黙のうちに継続が決定されることになった。

この勝算無き作戦に兵士たちも薄々気づいていた。

連合軍の調書「私は作戦が成功するかどうかは疑わしいと包み隠さず報告したいという突然の衝動を覚えたが、私の良識がそのような重大な報告をしようとする私自身を制止した」

連合軍の調書「私たちは互いに胸の内を伝えず作戦の成功へ向かうために必死に努力するよう励まし合った。なぜならば任務の遂行が軍の絶対原理だったからである」

強い立場の者に対する下の者の付和雷同・大勢順応の血は簡単には解けない。いわば上が撤退を命じない限り、負けると分かっていて、自分も命を落とすかもしれない戦闘に立ち向かわなければならない。

1944年(昭和19年)7月1日、大本営が作戦中止を決定。敵の攻撃に曝されながら撤退開始。攻撃による死と体力を消耗した身体を長雨に曝すことになる嫌悪・無気力化とマラリアによる高熱で倒れる者が続出、戦死者の6割が作戦中止後に命を落としたという。

齋藤博圀少尉回想録「7月26日、死ねば往来する兵がすぐ裸にして一切の装具を褌にしたるまで剥いで持っていってしまう。修羅場である。

生きんがためには行軍同士もない。死体さえも食えば腹がはるんだと兵が言う。野戦患者収容所では足手まといとなる患者全員に最後の乾パン一食分と小銃弾、手りゅう弾を与え七百余名を自決せしめ、死ねぬ将兵は勤務員にて殺したりきという。私も恥ずかしくない死に方をしよう。」

「勤務員にて殺したりき」と言っている言葉の意味はよく分からないが、要するに仲間の兵士でありながら、役に立たなくなって足手纏だからと命を奪うことまでしたということなのだろう。

だが、全ての兵士はアメリカという軍事的・経済的巨人を相手に満足な戦略・戦術を描かぬままに日本民族優越主義に基づいた精神論だけで戦いを挑んだ当時の国家権力の愚かしさの犠牲者に過ぎない。

いわばこの番組は国家の質、国家権力の質を問題にしている。安倍晋三が言うように「命を投げ打ってでも(国を)守ろうとする人」が何百万人いようと、稲田朋美が言っているように「いざというときに祖国のために命をささげる覚悟がある」エリートが何百万人いようと、そのような有意・才能は愚かな国家・愚かな国家権力によって一瞬のうちに剥ぎ取られることになる。

だが、安倍晋三と稲田朋美は常に国民の在り様を問題とし、国家の、あるいは国家権力の在り様を問題にしない。二人がもし戦争を起こしたら、兵士たちはたちまち戦前の地獄を再び味わわされることになるだろう。