子供のころから聴き慣れたフレーズっていろいろありますが、

意味もわからずに口ずさんでいたことが多いモノ。 時として物凄い勘違いのまま

大人になっていて、ひょっとしたところで恥をかいた・・・

という経験は、多くの方がお持ちでは?

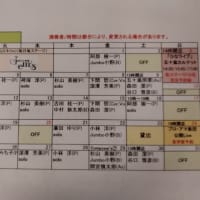

先日、国立演芸場の中席(なかせき;ひと月を三つに分けてその真ん中の10日間)

恒例の「鹿芝居(“はなしか”の芝居という意味から)」を観に(聴きに)行きました。

もともと落語は歌舞伎から題材を取っているものも多く(「芝居噺」とも)

この中席を預かる座長の金原亭馬生さんの一門には、当代きっての歌舞伎通;

林家正雀さんを始めとする芸達者が多く、チームワークも素晴らしいことから、

毎年の恒例行事にもなっているのです。

ご縁があって何度か観ていますが、今年の演目は

『与話情浮名横櫛(よわなさけうきなのよこぐし)』

「御新造さんえ、女将さんえ、お富さんえ・・・・いやさお富ぃ!久しぶりだなぁ」

「そういうお前は・・・・?」

「与三郎だ!ぬしゃあオレを、見忘れたかぁ」

・・・「しがねえ恋の情けが仇・・・・」

ま、時代的なモンですからね、このブログをご覧になる方の中では、

ご存知の方のほうが少ないかも、ですが。

普通は歌舞伎でも、この「源氏店(げんじだな・・・オリジナルの地名は

“玄治店(げんやだな)”)」の場だけをピックアップして演じることが多く、

そもそもどうしてそういう成り行きになったのかは不明でしたが、今回の中席では

まず正雀さんが馴れ初めを語り、引き継いで馬生さんが二人が引き裂かれた事情を

語って、しかる後にこの有名な場面をお芝居で演じたので、観客はみんな

急に「お富与三郎通(つう)」になりました。

これに題材を取った春日八郎のナンバー;

「粋な黒塀 見越しの松に 婀娜(あだ)な姿の洗い髪

「粋な黒塀 見越しの松に 婀娜(あだ)な姿の洗い髪死んだはずだよお富さん 生きていたとはお釈迦様でも知らぬ仏のお富さん

」

」・・・この冒頭の歌詞を

「黒兵衛」って人だと思っている人が続出(昔の話ですよ。)

さらには「神輿の材料になる松を植えているのかな?」とか、疑問だらけの歌詞

なんですけど調子のいい歌なもので、口ずさんでいるうちに覚えてしまいます。

で、後日トンデモナイ恥をかいたりするワケ。ま、大勢に影響はありませんけどね。

ちなみに現代語に訳しますと

「シャレた黒板塀の風情のある一軒家、庭の松越しに垣間見ると

ちょうど湯屋帰りで洗って束ねた髪のたいそう色っぽい年増が、

鏡を覗いて化粧をしているところ。

やや

あれは元カノのお富じゃないか

あれは元カノのお富じゃないか

木更津の海に飛び込んで死んだと思っていたのに、こんなところで

優雅な囲われ者になっているなんて、こりゃあお釈迦様でもご存知なかった

ことだろうよ。(チキショー このままで済ますもんか

)」

)」・・・背景やら登場人物の心情やらを織り込まないと見えてこないので

英語のスタンダードよりよほど訳し甲斐があります。ん

ちなみにこの日(14日昼)は正雀さん演じるお富さんが、

帰って来た現在の旦那を迎えるところで

「まあ旦那様、お早いお帰りで」と言うと、金原亭世之介さん演じる旦那が

「うむ、思いのほか男子フィギュアが早く終わった」などとおもむろに答え、

客席は大いに沸きました。

本歌舞伎でもアドリブは腕の見せ所ですが、噺家さんたちの方は、日頃鍛えた

こういうシャレ(地口)のほうがエスカレートしてしまい、

本当のセリフがどこかに行ってしまうことも。

世之介さんブログ

世之介さんブログいや~~、落語やお芝居は本当に楽しいですねえ。