11月4日に、ぎんなんをちょっと拾ってきました。

例年は、落ちてすぐ、くらいに拾ってた気がしますが、今年はちょっと遅め。

9月初旬、クサギの花の記事をアップしました。

びわ、今年は沢山なる年のようでした。

でも今年は、ニンニクもあるし、ダンナサマの出張もないし、びわをやっている時間はあまりないのでした。

作りすぎない分別がついたってことで、よしとしよう、ね!

(ほんとは一週間くらい、「う~あのとき摘んでおけば。いやいや、もう作る必要はないでしょ。でもカラスにやるくらいなら私がもうちょっと摘んだって。いやでも今年はえっらい小さくて品質イマイチだし、そもそも結構な量つくったし、去年のもまだあるし。」と堂々巡りしながら引きずっていました)

ニンニクばかり記事にしていますが、ウメ、びわ、ブルーベリーなど、果実系採集も少しずつやっています。

今年の梅は、絶不作。

木を見上げても、梅の実がみあたりません。

ところどころにぽたぽた落ちているので、1個もなっていない訳ではないのですが、それにしても少ない。

確か、昨年と一昨年、豊作が2年続いてしまったのではなかったかな。

さすがの梅の木もお休みしているようです。

(日当たりも悪いし)

不作ではありますが、梅シロップを少し作りたいです。

これがあると、リンゴ酢と混ぜてピクルスビネガーを作るときに丁度いいのです。

ドレッシングや酢の物、すし酢などにも使います。

昨年作ったものがほぼ底をついてきて、ピクルスを作る季節なのでぜひ欲しいところ。

(でも昨年、確か大量に作ったはずなのになぜ使い切ったんだろう。消費スピードはかなりゆっくりのはずが・・?

あまりに大量にあって、弟にドリンクとして分けてあげたのだったか?)

梅シロップの漬け込みは、今年は袋詰め方式。

梅と果糖を真空袋に入れ、空気を抜いて冷蔵庫へ。しばらくして空気が出てきたら、空気を抜いてもう一度シール。

時間短縮を狙って常温でしばらくおいておいたら、発酵して袋がふくらんできたので、多少遅くても最初から冷蔵庫に入れたほうがいいようでした。

大量に収穫できた年は、梅酒の瓶にガンガン詰めて、シロップがあがってきたらそれを汲み出して更に梅を詰める、という方法でやっていました。

とある団地の植え込みで、綺麗な赤い実をみつけました。

ぷるぷるとしたゼリー状。

「あっ、ユスラウメかも」

「かも」のところではもう口に入っていました。

味見というよりは、思いっきり食べるモードになっていましたが、口の中に次第にいやな味が広がります。

「ぺっぺっぺ」

あわてて吐き出しました。

よく見るとユスラウメではありません。

でね、「果実は有毒とされる」ですって! きゃん。

花を楽しむための木、みたいですね。

子供も住んでいるような団地に、一見おいしそうな実がなるようなものを植えない方がいいと思うんだけどなあ・・・。

そこらの実をとりあえず食べてみるのは、私だけ?

■メモ

○キンギンボク

スイカズラ科スイカズラ属

葉は対生。

実は毒。

(スイカズラ属で食べられるのは、ハスカップのみ)

○ユスラウメ

バラ科サクラ属

実はさくらんぼに似て加食。

○ドクウツギ(全部位が致死的な猛毒)

ドクウツギ科ドクウツギ族

葉は対生。

赤~黒に熟する実がつくが猛毒。

ドクウツギは以前覚えたので分かるはず。

対生の葉っぱの実には、手を出さないようにしよう・・・。

連休最終日、那須の帰りに、いつと違う道を通って、道の駅に寄ってみました。

「道の駅 湯の香しおばら アグリパル塩原」というところ。

お昼すぎだったため、農産物直売所の棚は、スカスカになっていましたが、少しは残っていて、タラノメ、行者にんにくなどをゲット。

そしてダンナサマが冷蔵庫から、パックを持ってきました。

「ねえねえFujikaちゃん、この佃煮、どうかなあ」

「え、その、ものとしてはいいけど、千円!? 佃煮にしては高級で・・・。

いや、値段はまあともかく、もし食べきれなくて残っちゃったら勿体ないし。

もっと小さいのないかな?」

探したら小さいパックもありました。

山椒の花の佃煮50g、500円です。

この花山椒の佃煮、是非作ってみたいです。

あのMy山椒の木、今年はもう遅くて実になってしまっているだろうけれど(実を摘むなら今頃!)、来年の春先、摘みに行ってみようかな☆☆☆

と思っていたら、

なんと。

山椒って、オスとメスがあるのですって。

知らなかった・・。

で、花山椒の佃煮に使うのは、オスの方。

そんな・・・。

実がなるあのMy山椒の木は、メスです。

違う木(オス)を探さなきゃいけないみたい。

私は実山椒より花山椒が気に入ってしまいましたが、通常は実山椒の方が価値が高いはず。

折角実がなるメスの木の花を摘むのは勿体ないので、雄花を摘むのだと思います。

実山椒を収穫する気がないのであれば、雌花を摘んでもいいような気もしますが、食感や風味がやや違ってくるでしょうね・・。

オスの木、探さなくては。

この先、実がついていない山椒をみつけたら、それがオスの木ってことでいいのよね・・?

■参考情報

花山椒の佃煮の作り方

山椒の雌株と雄株について

この方は山椒の実が本命。

サンショウとイヌザンショウ

サンショウはトゲが対生、イヌザンショウはトゲが互生。

どちらも雌雄異株。

採集の新ネタですよ☆

先日ダンナサマと待ち合わせて、ランチピクニックをしました。

私が先について、ベンチに座っていたところ、周囲に見覚えのある野草が。

|

|

スイバかギシギシだと思うんだけどどっちだろう? |

|

|

スイバの茎の、赤くて太いところだけ、10本くらいでしょうか。 |

|

|

皮が緑っぽいのに芯は赤いものもあれば・・ |

|

|

皮は赤っぽいのに芯は緑色のものも・・・。 |

|

|

今回は贅沢に赤いものだけ使うことにします。 |

|

|

短く刻んで、お砂糖と水少々を入れ、電子レンジへ。 |

|

|

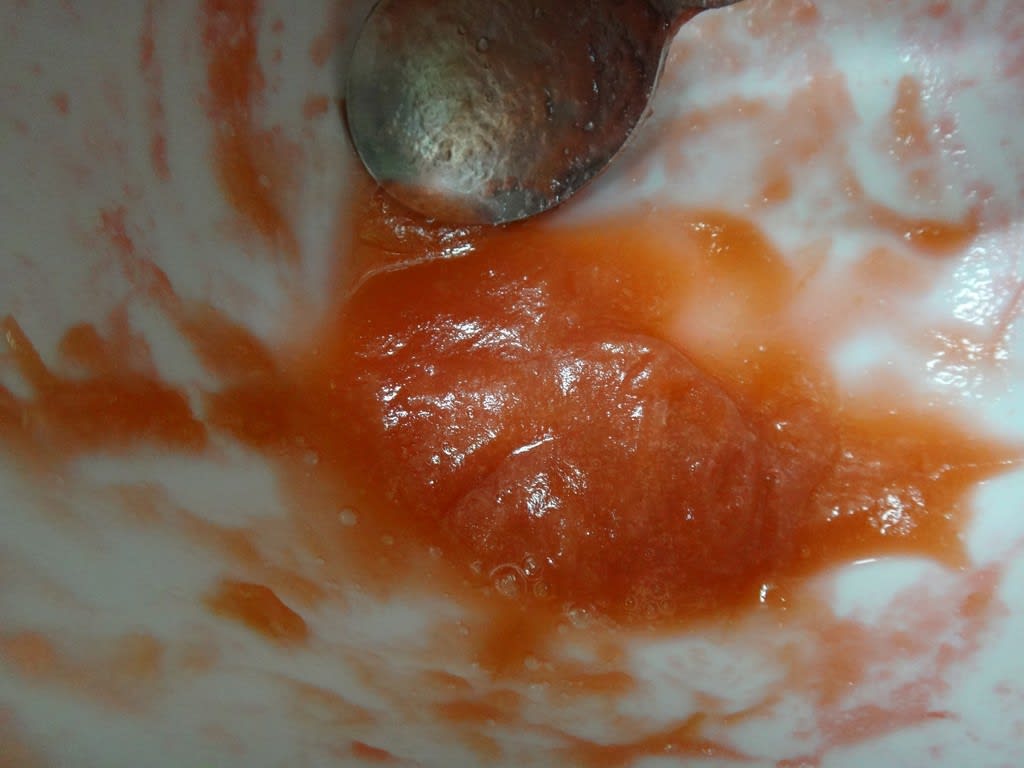

様子をみながらかきまぜつつ加熱すると、ピュレ状になりますが、皮は剥いたにもかかわらず、ごわごわの繊維があります。 |

|

|

茶こしで裏ごししました。なんという繊維! |

|

|

軽くひと握り分のスイバの茎は、匙一杯分ほどのジャムになりました。 |

|

|

ほんとうは、こんな感じのものすごく綺麗な色。

|

■参考情報

長野県富士見町の真っ赤なルバーブ販売サイト

地方発送は2キロ以上のようですが、冷凍もできます。

刻んでお砂糖と混ぜてチンするだけで簡単に綺麗な赤いジャムができます。

刻んで砂糖をまぶしたものを冷凍し、絞って使うと、煮崩れにくくなるのでケーキなどに焼き込むことが出来ます。

アミガサタケ、出ていないかなあとちょっと歩いてみましたが、地面はすっかり乾いていて、気配もありません。

念のため、と、巡回ルートをひとまわり。

キノコはないのですが、山菜方面が、ちょうどいい時期でした。

もう冬ではないけれど、春というほどでもない感じ・・・。

でも、採集シーズン、始まりました☆

ふきのとう!!

今年は大漁でした☆☆

実は今回、一度に大量に茹ですぎて、うまく再沸騰せずに苦みが結構残っています。

炒めるなど再加熱すると、苦みも丁度よくなるはず。

11月16日、秋のパトロールに出かけてみました。

お目当ては、あれ。

カメラとコンビニ袋を携えて、出発です。

|

|

銀杏落ち葉 |

|

|

キツブナラタケ! |

|

|

ムラサキシキブ |

|

|

紅葉 |

|

|

柿? |

|

|

キク |

|

|

クヌギのどんぐり |

|

|

ボケの実 |

|

|

ボケの実 |

|

|

ボケの実ごろごろ |

|

|

やられた・・ |