オリーブ山エリア ゲッセマネの丘です。

ゲッセマネとは、ヘブライ語で油搾りを意味しています。

この辺り一面オリーブ畑で、オリーブの精製が盛んに行なわれていました。

現在庭園には8本のオリーブの木が昔から受け継がれています。

ここは、イエスが祈りのためによく訪れる場所で、弟子たちとの最後の晩餐を終えたイエスが、このゲッセマネに入り、このあと起こるできごとを予感しながら神に祈りを捧げた場所でした。

古いオリーブの木があり、中には樹齢1000年以上のものもあるそうです。日本では見られないオリーブの老巨木です。

(岩にイエスが祈っている姿が描かれています)

弟子たちとの最後の晩餐を終えたイエスが、ゲッセマネの園に入り、このあとに起こる出来事を予感しながら、地の汗を流し、神に祈る様子が描かれています。

最後の晩餐の後、イエスと弟子たちは、オリーブ山のふもとにあるゲッセマネにやって来ます。

イエスは弟子たちに「誘惑に陥らないように祈っていなさい」といって、そこからやや先に進んだところで、ひざまずいて必死に祈ります。

その祈りはあまりにも必死だったので、彼の全身から汗が血のしずくのようにボタボタと地面に流れ落ちていました。

祈りの途中で弟子たちを3回見にいったが、彼らは3回ともぐっすり眠っていたのです。

イエスが3回目に、疲れて眠っている弟子たちを起こしにいったとき、剣や棒を手にした大勢の群衆がやってきました。

この群衆は、みな祭司長や律法学者たちがさしむけた者で、その先頭に、12弟子のひとりユダが立っていました。

夜中なので、彼らを取り巻く支持者もなく、イエスを拘束しやすかったのです。

ユダは、そのタイミングを狙って先導してきたようです。

弟子たちはここゲッセマネで眠っていましたが、イエスは拘束されることを知っており、恐れおののきながらも祈っていたのです。

とうとう逮捕の瞬間がやってきますが、イエスにはもう覚悟ができていました。

イエスがまだ話してるうちに、ユダが進みよってきます。

群衆も、剣と棒とを持って彼について・・・

ユダはあらかじめ彼らに合図をしておいてあります。「わたしの接吻する者が、その人だ。その人をつかまえて、まちがいなく引ひっぱって行け」と。

ユダは来るとすぐ、イエスに近寄り、「先生」と言って接吻します。

人々はイエスに手をかけてつかまえたのでした。

イエスが捕えられた際、弟子の一人が暴徒に切りかかり、その片耳を切り落したようです。

それをイエスは制し「・・・聖書の言葉は成就されねばならない」と拘束されていきました。

そして、弟子たちは・・・というと、皆イエスを見捨てて逃げ去ったのです。

たったひとり、マルコではないかと思われる若者が後を追いますが、人々が彼をつかまえようとしたので、着物を捨てて、裸で逃げて行ったといいます。

イエスは捕まり、弟子たちはみなイエスを見捨てて逃げてしまったのでした。

過ぎ越しの食事、イエスが覚悟を決めていたその時、同じ食事をいただきながら、裏切りを企む者がいました。ユダです。

彼はこの過ぎ越しの食事の直前、司祭たちのところに行ってイエスを引き渡すのと引き換えに銀貨30枚を受け取る約束をするのです。

銀貨30枚というのは、その当時定められた成年男子の奴隷ひとり分の取引額です。

奴隷の苦しみを偲び、そして奴隷からの解放を祝い、また、他者を奴隷とすることのないよう自ら戒め、解放をもたらした神に感謝するその食事を前に、ユダは奴隷ひとり分の値段でイエスを売ったのでした。

少しの金と引き換えに人の命を売り渡し…ユダの裏切りです。

しかし、それはユダ一人のことではなく、イエスが「あなた方の一人が裏切る」と爆弾発言した時、すべての弟子が「まさか、わたしでは?」と自分の裏切りの可能性を自分自身に疑わざるを得なかったのだし、まさに、そうなったわけでもありました。

でも、これはイエスと弟子たちの話だけではなく、自分の欲望や利益のために、人を不幸にすること、私たちの中の浅ましさ、業の深さを戒めるためのことでもあると思います。

オリーブの木の下にpeaceと描かれていますが、peaceの本質とは??と。

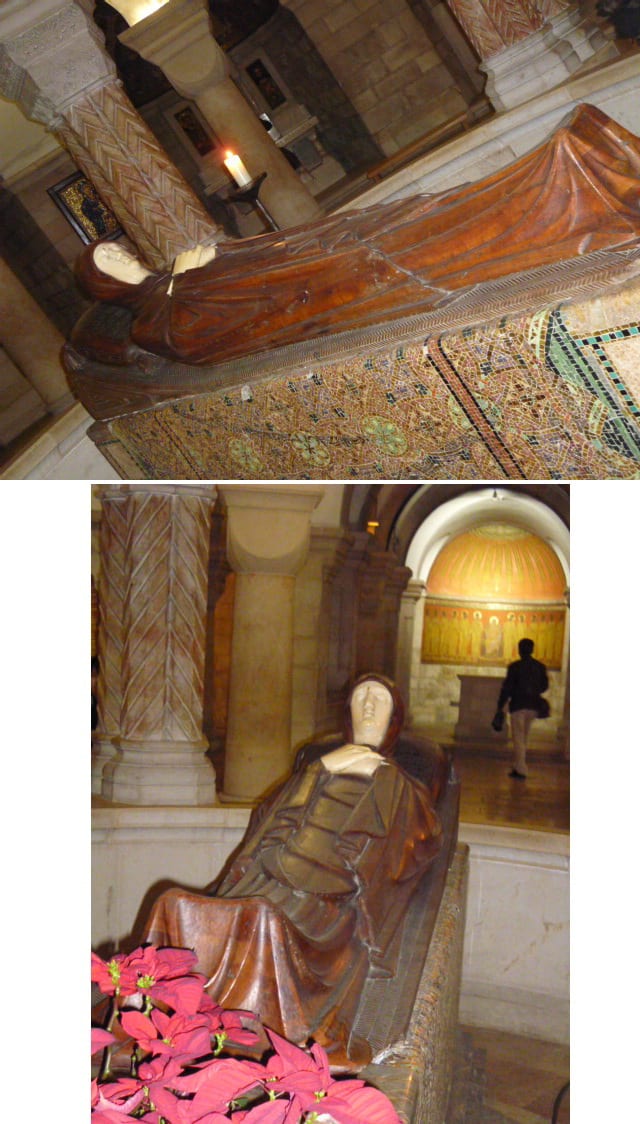

万国民の教会です。1925年に世界12カ国からの献金によって再建されたので万国民教会と名付られたそうです。

イエスが最後の夜を、苦悶しつつ祈って過ごしたところに建つ教会です。

礼拝堂です。

教会の中は、窓がほとんどなく、照明も抑えられており、暗く感じます。

礼拝堂正面のモザイク画、「苦悶のキリスト」です。

イエスは、この後に続く鞭打ちの拷問と十字架刑の運命を知っていたのでしょう。

それが神の意志で、救世主として耐えなければならないとわかってはいましたのですが、死の恐怖を待ちつづけるこの時間を、冷静に過ごす事は出来なかったのでしょうか…

地面にひれ伏し「できることなら、この苦しみの時が自分から過ぎ去るように」とこう言って祈ったそうです。

イエスが血の汗を流しながら祈ったといわれる岩

茨の冠で囲まれた2000年前のゲッセマネの園の岩肌、触れることができました。

結局イエスは自ら選んだこの場所で捕まり、エルサレムの大司祭の館に連れていかれたのでした。

ガイドの信夫さんと!!

中央「イエス」、左「キリスト教徒」、右「ユダヤ教徒」です。

やっぱり旗も。。。『十字にスモール十字×4』・・・エルサレム十字

やっぱり旗も。。。『十字にスモール十字×4』・・・エルサレム十字