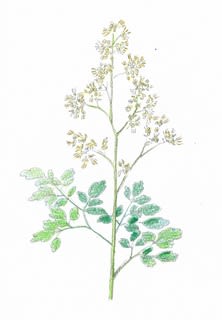

マメ科クズ属のつる性多年草。クズは秋の七草の一つであり、ススキやハギの生える明るい草地や藪に生える。花は赤紫色のマメ科らしい蝶形花で、穂状につく。葉は大きく、茎とともに粗い毛が生えている。人との関わりが深く、葛粉は根からとったデンプン(ただし現在の片栗粉はジャガイモのデンプン)。茎からとった繊維は古くは重要な布の材料だった。大きな葉を持ち、茎もぐんぐん伸びるので、手入れをしない植林地はクズで覆われてしまう。電柱にも絡まるので迷惑者である。電柱の支柱に円錐状のものがついているが、あれはよく考えられていて、側面は黒いが先端の円錐部分は透明なので、クズのツルの先端部は明るい部分に伸びるが、先に行けない作りになっている。海外でも迷惑な外来雑草となっている。

エッセー

小学校で母友と、秋の七草がお月見をするお話を紙芝居で上演しています。主役はいつも遅れてやって来るクズ。「葉っぱがからまって動きにくいぼくはグズなクズ…」といじけるクズくんを励まして、みんなでお月見を楽しみます。足達 千恵子

葉は虫たちが好んで食べる。若芽の天ぷらは美味しい。素敵な赤紫色の花はぶどうの香りがする。根からはクズ餅やクズ湯が作られるとか。生命力が強く繁茂するので、邪魔にされる昨今ですが、秋の七草の一つです。大塚 恵子

あり余る繁殖力。 甘く香る花。左手で0を作り その上に若い葉を乗せて窪ませ、右手を平らにしてパン!小さい頃からの草花遊びを今でもしてしまう。住田 景子

高校時代は陸上部だった。練習は今なら問題にされるようなきびしいものだった。「インターバル」と呼ぶ50メートル走を何十本もやると、グランドの脇の芝生に倒れこんだ。目をつぶっていたらファンタグレープの匂いがするので見るとクズの花が咲いていた。高槻 成紀

エッセー

小学校で母友と、秋の七草がお月見をするお話を紙芝居で上演しています。主役はいつも遅れてやって来るクズ。「葉っぱがからまって動きにくいぼくはグズなクズ…」といじけるクズくんを励まして、みんなでお月見を楽しみます。足達 千恵子

葉は虫たちが好んで食べる。若芽の天ぷらは美味しい。素敵な赤紫色の花はぶどうの香りがする。根からはクズ餅やクズ湯が作られるとか。生命力が強く繁茂するので、邪魔にされる昨今ですが、秋の七草の一つです。大塚 恵子

あり余る繁殖力。 甘く香る花。左手で0を作り その上に若い葉を乗せて窪ませ、右手を平らにしてパン!小さい頃からの草花遊びを今でもしてしまう。住田 景子

高校時代は陸上部だった。練習は今なら問題にされるようなきびしいものだった。「インターバル」と呼ぶ50メートル走を何十本もやると、グランドの脇の芝生に倒れこんだ。目をつぶっていたらファンタグレープの匂いがするので見るとクズの花が咲いていた。高槻 成紀