移植 - 野草の言葉を聴く -

「夏の号」から始まった「花マップ」の冊子はこの号で完結します。膨大な情報を正確にとる作業は大変でしたが、愉しい作業でした。「玉川上水の野草の現状を記録したい」ということに共感したメンバーですから、植物が好きな人、玉川上水に関心がある人、自然保護に熱意を持つ人などがいます。さまざまな話題を共有しましたが、その中にキンランの移植のことがありました。

玉川上水を横切る道路ができることがあります。この数年でも実際にありました。自然好きの人は道路建設反対と主張し、自分たちは自然に優しいのだと言いますが、都市に住んでいるということはすでに自然に迷惑をかけている以上、その主張によく言えばロマンチシムが、厳しく言えば身勝手さがあるのは否定できません。一方、推進派は都市は人間生活を優先する空間であり、道路は当然必要なものだとしますが、多くの人の心の中には緑の全くない潤いのない街は好ましくないという思いもあります。現実には「道路は計画通りつけるが、自然にも配慮する」ということになり、具体的な作業として「貴重な野草は移植する」ということになります。それは戦後の高度成長期には考えられもしなかったことで、それを考えれば進歩と言えなくはありません。

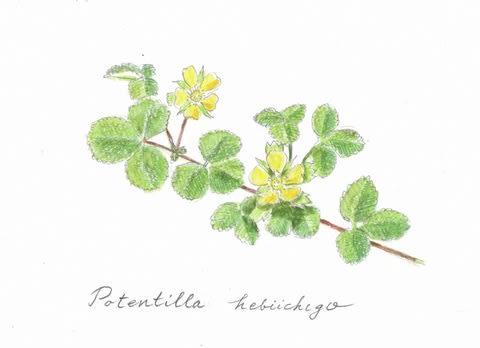

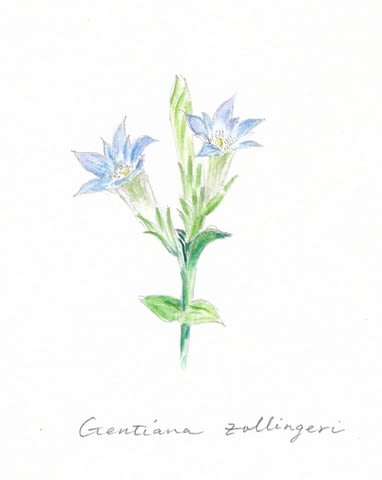

私たちは2年余りの地道な調査により、同じ玉川上水でも場所によって生えている野草が違い、それには人による管理が大きな影響を及ぼしているということを知りました。例えば玉川上水の水質保全のために草刈りをする区域もあてば、小金井のようにサクラを尊重して他の樹木は伐採する区域もあります。そういう管理によって下草が大きく変化します。小平に多いコナラ林にはアマナやチゴユリ、ニリンソウなどがあり、明るい小金井にはススキ群落にあるワレモコウ、アキカラマツ、シラヤマギクなどがあるという具合です。つまり現状の野草があるのは、そうした人の営みと野草の種子散布や土の中での種子の寿命などの特性との絶妙の組み合わせによるものだということです。そのように考えれば、玉川上水は武蔵野の雑木林に生えていた林の野草や、萱場に生えていた草原の野草が逃げ込んだ避難所と見ることもできます。少し大げさに言えば、玉川上水の私たちの手のひらほどの小さな面積でさえ歴史的必然がもたらした遺産ということができます。

道路建設に伴って実際に行われたこととしてキンランの移植があります。道路をつけることになれば、その場所の植物は失われるから、そのうちの貴重なキンランは移植して「守ろう」ということです。キンランは少し暗い落葉樹林に生えます。その土の中には有機物が豊富にあり、微生物が暮らしています。受粉には昆虫も必要です。ランは微小な種子を作るので、発芽条件も微妙だと思われます。したがって、その移植は園芸植物とは全く違うはずです。もしキンランをパンジーでも移植するように明るく直射日光が当たる場所に移植したら、すぐに枯れてしまうでしょう。林の下に植えられたとしても、土が違えば生育は難しいし、昆虫がいなければ受粉ができません。野草の移植というのは、野草の住む環境全体を移植しなければならないはずです。

もちろん移植するという配慮はただの破壊よりはよほど良いことです。しかし移植後にキンランが続けて生育できなければ、結果として絶滅させたのと違いはありません。絶滅させたのに「移植をさせたのだから、やることはやった」という正当化につながるとしたら、むしろたちの悪い破壊とさえ言えるかもしれません。「遺産は簡単には移植できない」・・・それが花マップ活動で気づいたことです。本当に守るのであれば、キンランがどういう生き方をしているかを調べ、移植のための実験を行なって確実に生きていけることを確認する必要があります。都市に生き、残された自然と共存するということは、それだけの覚悟が要るということです。

野草は何も語りません。でも、私たちは耳をそばだてて野草の語る言葉を聴きたいと思います。花マップの活動がその足がかりになれば幸いです。

葉

葉