10月26日午前

第22回「生物多様性保全と里地里山」

講師:兵庫県立大学 名誉教授 服部保さん

場所:原公民館

生物多様性とは多種多様な生物が存在して人も含めて様々な関係でつながって生きていて、そのつながりやたくさんの生物を大事にすることによってのみ人は生き続けることが出来るという重要な意味が含まれていると平たい言葉で教えて頂きました。

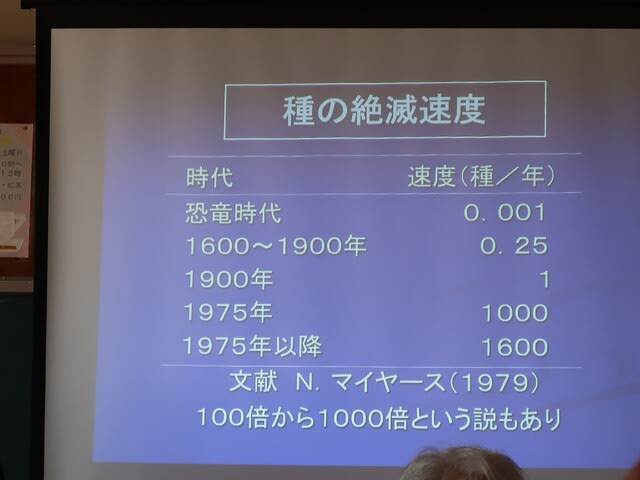

地球規模の環境問題や人間の様々な活動により生物種の絶滅速度も絶滅危惧種の割合も急激に進んでいる。

生物多様性には①生態系の多様性②種の多様性③遺伝子の多様性の3段階があり、これらの3つの多様性を守ることが生物多様性保全につながっていることを学びました。

里山林とは燃料、肥料採取用に人によって照葉樹林を破壊して作られ、「更新」「輪伐」「柴刈り」という3つの管理が行われていた。

里山林は昭和30年代に始まる燃料革命等により里山放置林へと変化し今は高槻でも里山林を見ることは出来ません。

現在は次世代の子供達のために里山放置林を多面的機能林へ誘導している。

行政だけでなく市民も参加して戦略策定を進めていかなければと痛感しました。

午後

第23回「里地里山の現状を知ろう」

講師:兵庫県立大学 名誉教授 服部保さん

場所:原地区

秋晴れの中、原公民館から八阪神社へ向かい神社の境内や近隣の樹木、植物観察をしながら原立石のバス停まで歩きました。

昨年、服部先生の説明を元に作成したリストを受講生に配布して活用しました。

はじめに原公民館の玄関前のムクノキの葉を触ってザラザラを感じ、道中実や根をつぶして色を確認したり、葉を折ったり揉んだりして匂いを嗅いだり、実や葉をかじったり、種を飛ばしたり5感(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)をフル活用して楽しく観察しました。

サンショウの実のピリッとした辛さとヤナギタデの葉の強い辛みが舌に残りました。

自然あふれる多種類の樹木や植物観察をし暗い里山放置林を見て、自分達も何かしなければ何が出来るかと考えさせられる一日になったのではないかと思います。

次回講座は11月16日(木)午前 第24回「外来種問題 何が困るの?」

午後【実習】「ナガエツルノゲイトウの駆除」です。