昨年10月に取り掛かった結城紬の洗い張りからの袷の着物は、プーさんの一時帰国で見事中断

12月も何やかやと忙しく(ワンピースを縫ったりもしましたが)

年明けてやっと続きを始めています

袖が出来ました

この反物は、かなり古い物のようで、反物幅が9寸6分(36.5cm)しかありません

私の着物の袖幅は9寸(34cm)に統一してあります

今回も9寸幅にしましたが、袖付けの縫い代は2分😅

私としてはギリギリ許容範囲ですが、プロの仕立て屋さんなら、9寸幅には無理だと言われそう

昔の着物にはいいものがとてもたくさんありますが、現代の体格で着るには無理になってきました

袖幅を保持するために布を足すという手もありますが、柄を考えるとなかなか難しいなぁと思います

私が袖に別布を足して仕立てた着物を見たのは、NHKの朝ドラ「ごちそうさん」の杏さんの着姿でした

パリコレにも出ていた杏さんの高身長なら、やむを得ないなぁと思いながら見たものです

もちろん違和感なく着ていましたが

袖が出来たら仕立ての半分は出来た❗️

私が習った和裁師の先生は口癖のように言っていました

やっと半分💦

完成までまだまだかかります

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

今夜は焼き餃子

我が家は両面をしっかり焼いた餃子が好きです

で、今日はかなり上手く出来ました

ロッジのスキレットを買ってそろそろ一年かな

油もすっかり馴染んで扱いやすく、餃子では特に重宝しています

実はもう一回り小さなスキレットも欲しいのですが、我が家のIHクッキングは非対応

年齢的に、もう新しい物を買うより、今ある物で工夫していかなければと、自分に言い聞かせています

他に地場産のマグロが出ていたので、お刺身に

やはり生のマグロは美味しいなぁと、マグロ好きではない私も思います

今日も写真は撮り損ねていますが、味噌汁とキムチと、玄米ご飯も炊き立てはやはり美味しくて

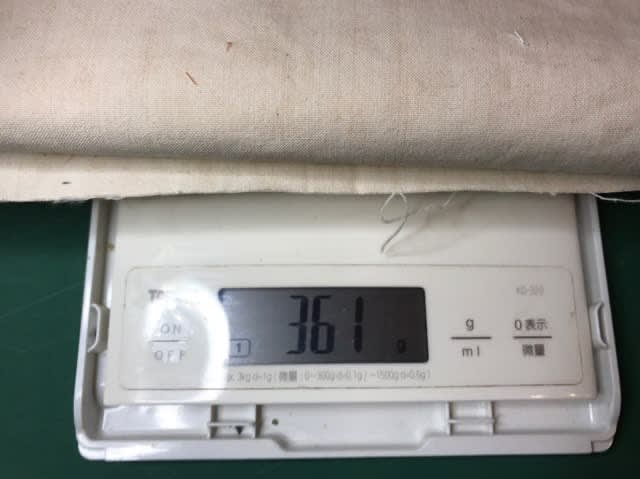

体重が😰😰😰😰

恐ろしい事になっています

でも寒いと、色々食べたくなるし、甘いものも欲しいし

困ったものです

大人になるまで、餅なども含めて正月料理が苦手でした

いつも冬は体重が落ちて、夏に太っていたのですが

今では冬の方が

いえいえ、冬の方も😅