今日は朝から雨です

こんな日は、着物のお手入れチャンス

先週土曜日の淡交会研究会も、生憎のつよい雨模様でした

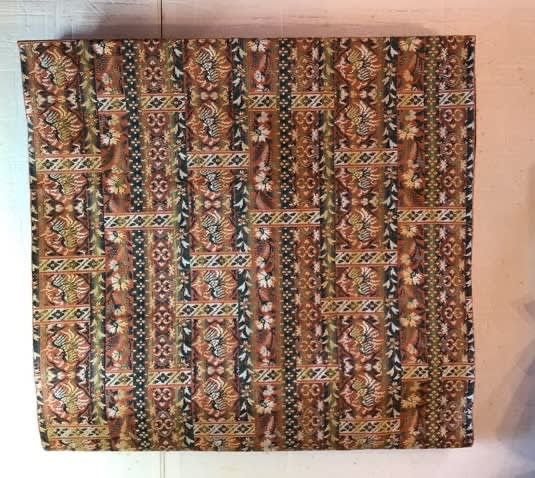

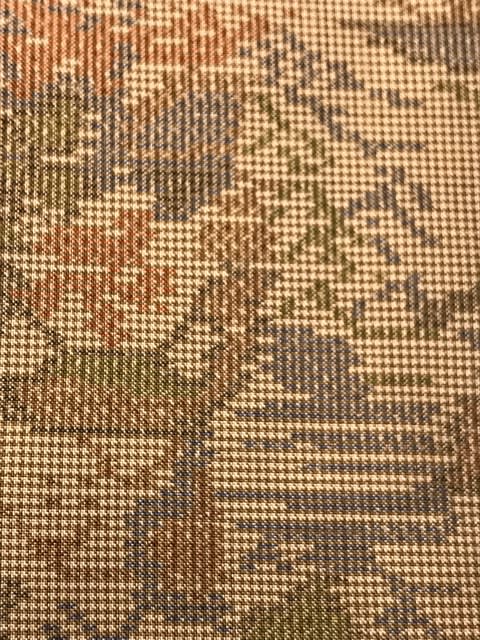

駐車場から、会場まではかなり歩くので(しかも砂利道)、柔らか物の着物を濡らすと後々大変ということもあり、紬の無地を着て出かけました

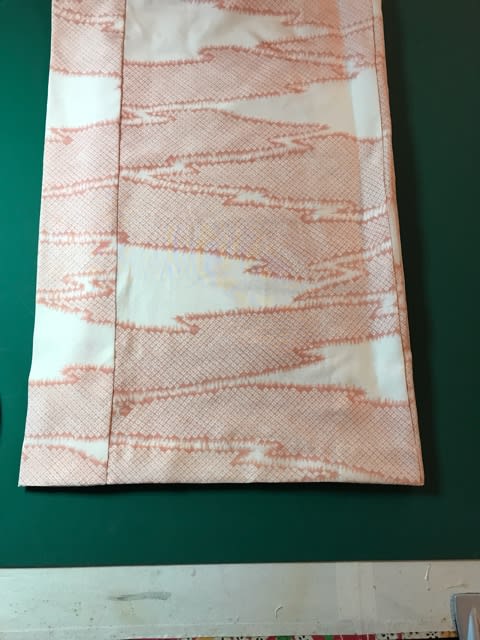

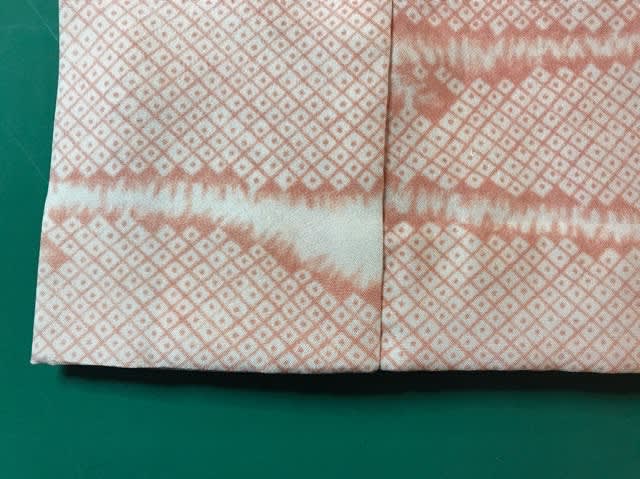

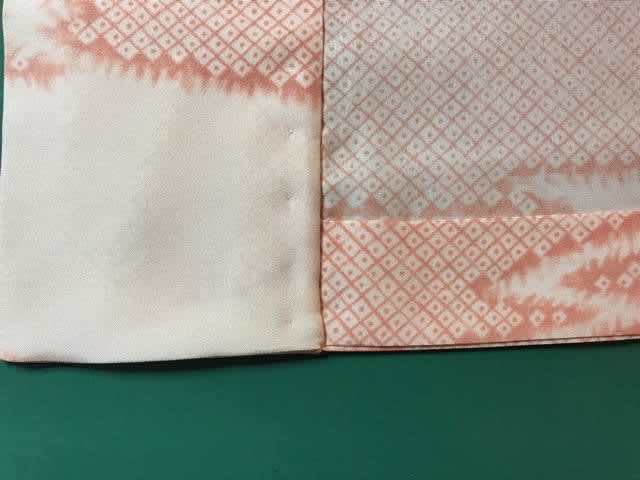

終日着物で過ごし、帰宅して、脱いだ着物を衣紋掛けにかけて気がついたのは、衿を留めていた部分の白い汚れです

最初は何の汚れがわからなかったのですが、コーリンベルトの滑り止めのゴム?が劣化して衿に付いたとわかりました

初めての経験です😰

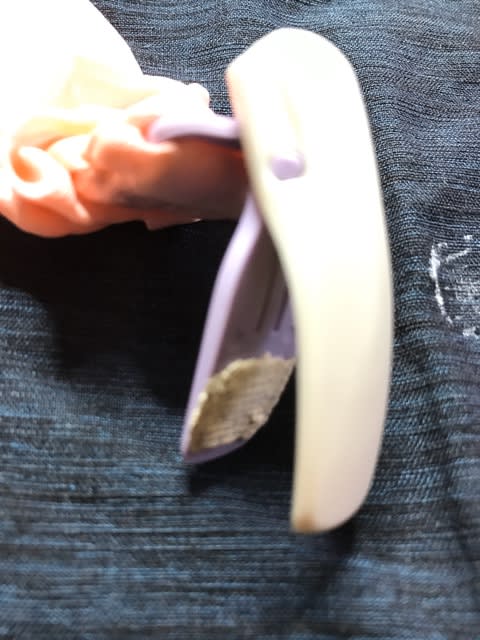

先の丸い毛糸針で擦って取り除いてみましたが、取れません

そこで、ベンジンと染み抜き用洗濯ブラシを使ってみたら

かなり取れました

下前の衿を留めていた部分で、見えるところではないものの、汚れが付いている着物は、着たくないのものです

この程度まで落ちたので(セルフメンテで)、着用許容です😅

着物のお手入れをプロに頼むと、びっくりするようなお値段を請求されます

これからは、セルフメンテの腕を上げて、低コストで着物を着続ける努力をしなきゃと思うこの頃です

何せ年金暮らしだからと、私が言えば

トトさんは、無年金ではないけど、満額支給にはまだなってないぞ!😨と、私を脅します

その辺は、軽く聞き流さなきゃ、暮らしていけませーん🤣

でも被服費を抑える事は、真剣に考えるこの頃です

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

染み抜き用ブラシは買い置いてあったのですが、今回初めて使いました

なかなかの優れものとわかりました

半衿はいつも化粧落としのクレンジング剤で洗っているのですが、次はこのブラシと併用してみようと思いつきました

半衿も、なが〜く大事に使わなきゃと思ってます