5月連休、京都・奈良 <真春物語> その7

5月2日

京都、西陣の散歩

連日ハードだったので、今日は、半ばお休み。部屋の掃除をして、お昼近くから、のったりと動き始めました。一番、探検したことの少ない西陣に行ってみることにしました。まずは堀川通りの西陣織会館へ。着物ショーの撮影が目的です。

Zeiss 50mmx1.4 (rear converter)

Zeiss 50mmx1.4 (rear converter)

Zeiss 50mmx1.4 (rear converter)

Zeiss 50mmx1.4 (rear converter)

Zeiss 50mmx1.4 (rear converter)

Zeiss 50mmx1.4 (rear converter)

Zeiss 50mmx1.4 (rear converter)

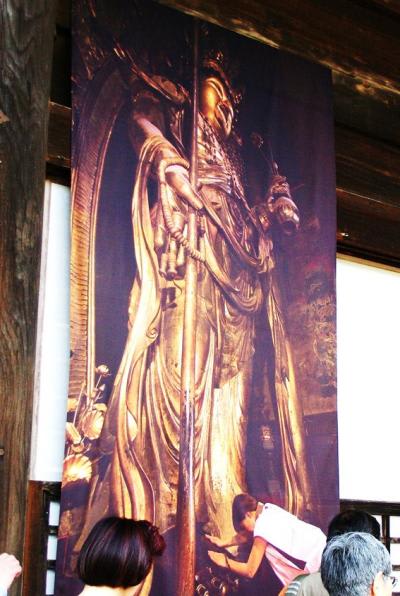

チャンスがあれば人物を撮る練習をしています。Zeiss 50mmにリアコンバーターをつけて70mmにして撮影しています。オートフォーカスが使えません。人物を撮る場合は、結構細かい早い動きや表情があるので、やはりオートフォーカスが必要だと痛感しているしだいです。50mmから70mmあたりを強化しないと人物撮影は難しいことを悟りました。それと、人物も仏像も石像も結局はライティング技術につきることも気が付きました。

西陣織会館はこの着物ショー以外には見るべきものもなく(このショーが無料で見られるのですから文句をいう筋合いではないのですが、あえていわせてもらうと)、とても西陣を代表する会館という場所ではなくなっていました。訪れる人は、中国や韓国の団体さんで、観光ルートとしてバスでやってきて、着物ショーを見て、日本土産を買う場所という設定になっています。会館は完全に日本人を対象にしていないで、海外からの、特に中国系の観光客を対象とする商品がおいてあります。売り場の着物もみるに耐えない品物です。会館を維持するためにいつのまにかそうなったのでしょうが、これではますます日本人はおとずれなくなり、みっともない商品を売る国辱的会館に堕落の一途をたどっています。後で、たずねた西陣の美術館の方も、西陣織会館の存在すら忘れているようでした。西陣の方々、なんとかしなさい。自分だけよければいいというものではないでしょ。西陣織会館を立て直す、資金も気力もないというのでしょうか。お金だけが問題じゃないでしょ。お金がなくたって、やれることはあるはずです。だめなら、国辱的会館はつぶしてしまいなさい。和風建築のもっと小さな建物で、着物ショー中心のお店をやったら、受けますよ(着物ショーが有料になってしまうのは残念だけれど)。

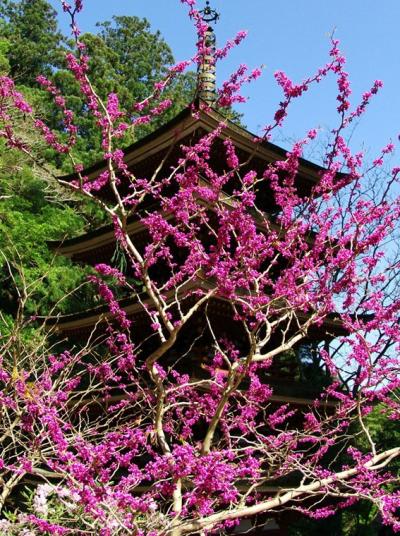

堀川通りを北に上がって、寺之内通りに左折します。去年、暑い中死にそうになりながら、芙蓉を撮影した(京都夏の花をご覧ください)妙蓮寺を過ぎて松翆閣に出会います。

15mm limited

西陣織工芸美術館<松翆閣>(ショースイカク)

詳細をしらなかったので、入り口ではいろうかやめようかあれこれ議論していたら、後で、美術館の人に、ずいぶん迷っておられましたねと言われてしまいました。入場料が安いだの高いだのいっていたのをみんな聞かれていたようです。赤面のいたりです。

15mm limited

15mm limited

15mm limited

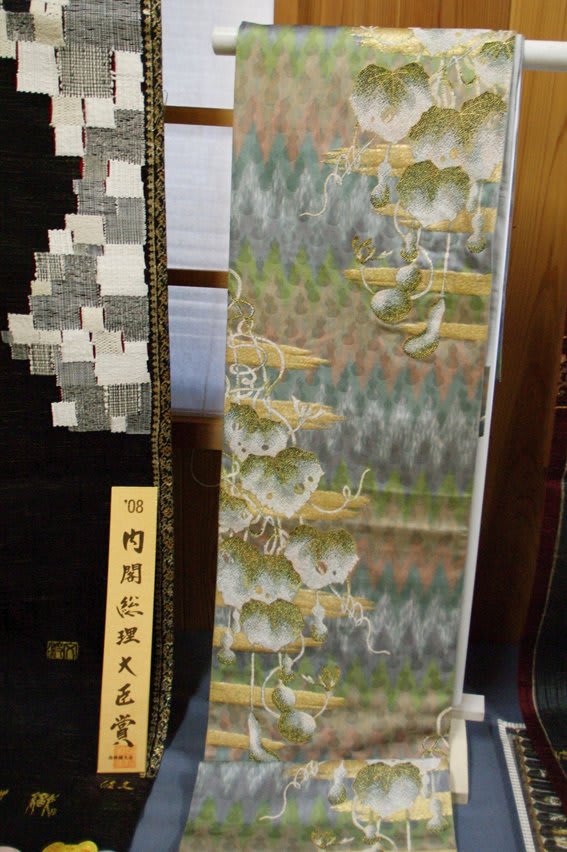

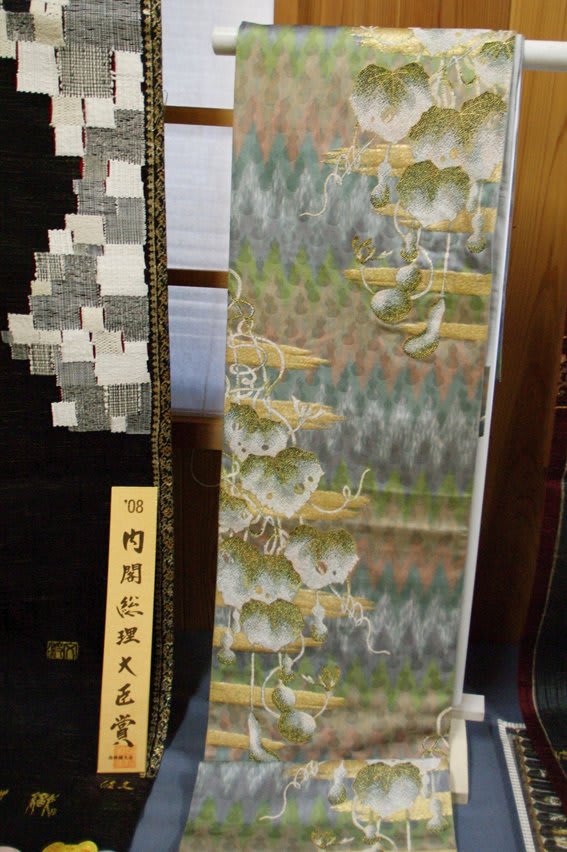

商品を撮影していいといわれました。めずらしいことです。どんどん宣伝してくださいともいわれました。すなわち、他の追従を許さない技術をもっているという自信からきているに違いありません。

15mm limited

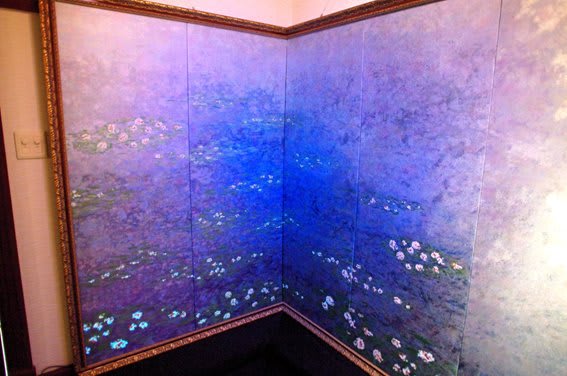

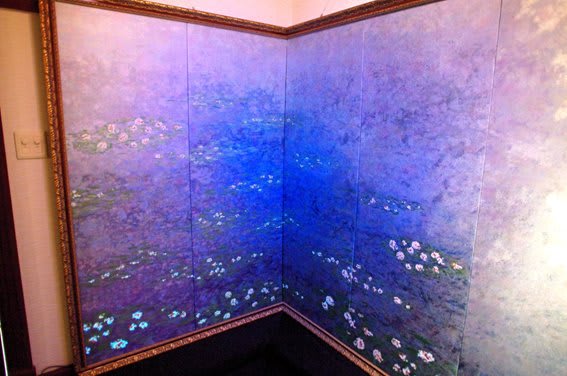

これもその技術をあらわしたものです。織り物で、有名な絵を再現しています。さらに光線によって光る糸を使っています。

15mm limited

15mm limited

モネの睡蓮です。

尾形光琳、俵谷宗達、モネ、ゴッホ、ルノワール等々、有名な絵が織り物で再現されています。墨の文字とか掛軸とかなんでも再現してしまいます。この技術が<再現>に終わってしまってはもったいない。新しいアートへ展開できないか、当然考えます。着物は伝統の上に、多くの人が現在もとりくんでいるので、当方の入りこむ余地なぞ微塵もないけれど、この技術をアートへ展開することならお手伝い出来る余地があるかもしれない。この美術館を案内してくれた方と、少しそういう話をしました。とっても、間口の広い方で、楽しくお話させていただきました。将来、そんなことも考えていきたいと希望がわいてきました。

美術館の廊下です。

俵谷宗達の風神雷神図屏風

入るのを迷って、結局はいらなかったら、こんな楽しい思いはできなかったでしょう。

さらに寺之内通りを少し行くと、石畳のきれいな道に出会いました。浄福寺通り(石畳の道というらしい)を左に曲がります。西陣らしい建物が並んでいます。

15mm limited

15mm limited

次に、織成館(オリナスカン)にはいりました。

15mm limited

織り物をジャガード織機というやつで織っているのをみせてもらいました。糸巻きの順序は模様によって紙の穴としてパターン化されており、それをみながら殆ど手作業で織りあげてゆくのです。現在はこの紙パターンはコンピューターによる数字の列で表わされていますが、結局手作業であることにはかわりありません。この織機はもう生産されていませんから、これが壊れて動かなくなると、本当の西陣織は消滅するということです。

15mm limited

15mm limited

ここには結構な台数の織機がならび、職人さんも十数人いるようです。まだまだ西陣織の需要は継続されて、ビジネスとして成り立っているようですが、先が見えない状況にあることは間違いありません。(ここは撮影禁止ですが、案内の方に許可をもらって撮影しています。)

15mm limited

織り方をみせてくれた織工さんは、とても熱心に、説明してくれました。

15mm limited

15mm limited

15mm limited

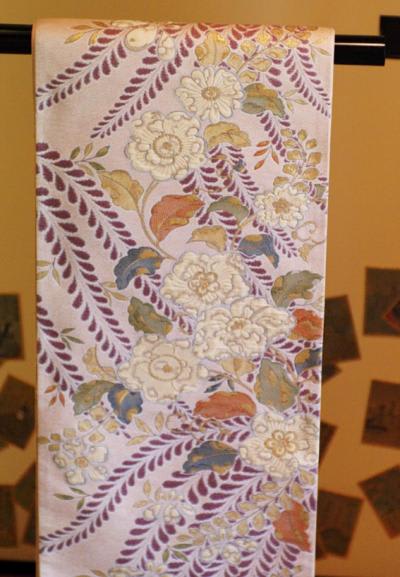

この糸は、光をあてると色が変化します。天皇だけが用いることのできる超特別な色で、黄櫨染<コウロゼン>というのです。家内がその色の名前と意味を知っていたので、織工さんはますます、元気に説明してくれました。

当方が、アリャこれは伊藤若冲ではないかといったら、ぞろぞろと伊藤若冲のパターンをつかった反物がでてきました。伊藤若冲は末裔がいないもので、そのパターンをつかっても問題ないのだそうです。いいことを聞きました。

15mm limited

これも伊藤若冲パターンです。

15mm limited

伊藤若冲のパターンをつかった色々なグッズが売っていました。当然買いです。これは当方が買ったふろしきです。テーブルクロスに使うつもりです。家内は伊藤若冲パターンの手提げバックにしろとしきりに主張して、風呂敷とバックで相当もめましたが、当方がおしきりました。いずれも5000円もするのです。女性はバックの方が使う頻度が高いので、当然の主張ですが、飽きたらおしまいですから、テーブルクロスの方がしゃれています。

15mm limited

これも若冲パターン。まさに、当方の考えていた、織物からアートへという動きが静かに進行していることを知りました。

15mm limited

風呂敷の若冲パターンも数種あって、どれにするか結構まよいました。

15mm limited

15mm limited

15mm limited

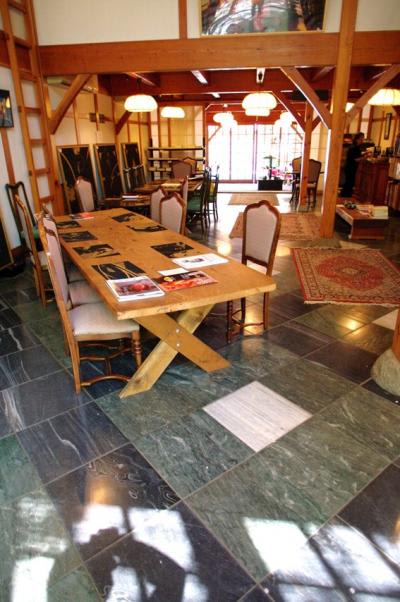

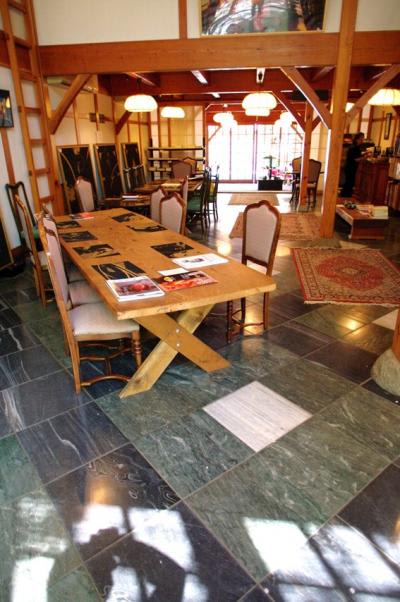

ここは須佐命舎(スサメイシャ)といって、出雲地方の小学校が廃校になった時の廃材でつくったそうです。さらに興味深いことには、日本に来て宮大工になったマイケル・アンダーソン(米)さんという方が設計したそうです。とてもいい建物だと思います。しかし、小学校の廃校と聞くと、出雲に行った時の、若い人がいない、どころでない、西出雲の人のいないゴーストタウンのような雰囲気を思い出して、建物の中に出雲の苦しみが見えてしまいます。

15mm limited

織成館はとてもいいところでしょう。推薦です。お店の方は皆親切で、楽しい時間をすごしました。

今出川通りまで下って、右におれ、上七軒までゆきます。昼ごはんを食べてから、上七軒の道をあるきます。結構な数のお茶屋がならんでいます。行き先は北野天満宮です。なんで昔は、お寺のそばに遊郭があったのでしょう。祇園も建仁寺や八坂神社のそばですし。

15mm limited

15mm limited

お茶屋がならびます。

15mm limited

紅梅庵では以前、紅梅弁当を食べたことがあります。いいところですよ。

15mm limited

<北野天満宮>

15mm limited

菅原道真を祭った神社で、学問の神様です。当方も一生懸命、お線香の煙を頭につけたり、牛の像の頭をなぜたりして、知恵がでるようにお祈りします。

15mm limited

北野天満宮をでたところのお店のエクステリアを参考に撮影。

京都道シリーズ3、一条通りで出会った美味しい豆腐屋さん<とようけ屋山本>の出店が、北野天満宮の入り口にありました。あいかわらずお客さんを集めていました。家内が豆腐はもういいというのを押し切って、豆腐と厚揚げをかいました。京都は豆腐が一番。今日は早い帰宅です。楽しい西陣でした。

5月2日

京都、西陣の散歩

連日ハードだったので、今日は、半ばお休み。部屋の掃除をして、お昼近くから、のったりと動き始めました。一番、探検したことの少ない西陣に行ってみることにしました。まずは堀川通りの西陣織会館へ。着物ショーの撮影が目的です。

Zeiss 50mmx1.4 (rear converter)

Zeiss 50mmx1.4 (rear converter)

Zeiss 50mmx1.4 (rear converter)

Zeiss 50mmx1.4 (rear converter)

Zeiss 50mmx1.4 (rear converter)

Zeiss 50mmx1.4 (rear converter)

Zeiss 50mmx1.4 (rear converter)

チャンスがあれば人物を撮る練習をしています。Zeiss 50mmにリアコンバーターをつけて70mmにして撮影しています。オートフォーカスが使えません。人物を撮る場合は、結構細かい早い動きや表情があるので、やはりオートフォーカスが必要だと痛感しているしだいです。50mmから70mmあたりを強化しないと人物撮影は難しいことを悟りました。それと、人物も仏像も石像も結局はライティング技術につきることも気が付きました。

西陣織会館はこの着物ショー以外には見るべきものもなく(このショーが無料で見られるのですから文句をいう筋合いではないのですが、あえていわせてもらうと)、とても西陣を代表する会館という場所ではなくなっていました。訪れる人は、中国や韓国の団体さんで、観光ルートとしてバスでやってきて、着物ショーを見て、日本土産を買う場所という設定になっています。会館は完全に日本人を対象にしていないで、海外からの、特に中国系の観光客を対象とする商品がおいてあります。売り場の着物もみるに耐えない品物です。会館を維持するためにいつのまにかそうなったのでしょうが、これではますます日本人はおとずれなくなり、みっともない商品を売る国辱的会館に堕落の一途をたどっています。後で、たずねた西陣の美術館の方も、西陣織会館の存在すら忘れているようでした。西陣の方々、なんとかしなさい。自分だけよければいいというものではないでしょ。西陣織会館を立て直す、資金も気力もないというのでしょうか。お金だけが問題じゃないでしょ。お金がなくたって、やれることはあるはずです。だめなら、国辱的会館はつぶしてしまいなさい。和風建築のもっと小さな建物で、着物ショー中心のお店をやったら、受けますよ(着物ショーが有料になってしまうのは残念だけれど)。

堀川通りを北に上がって、寺之内通りに左折します。去年、暑い中死にそうになりながら、芙蓉を撮影した(京都夏の花をご覧ください)妙蓮寺を過ぎて松翆閣に出会います。

15mm limited

西陣織工芸美術館<松翆閣>(ショースイカク)

詳細をしらなかったので、入り口ではいろうかやめようかあれこれ議論していたら、後で、美術館の人に、ずいぶん迷っておられましたねと言われてしまいました。入場料が安いだの高いだのいっていたのをみんな聞かれていたようです。赤面のいたりです。

15mm limited

15mm limited

15mm limited

商品を撮影していいといわれました。めずらしいことです。どんどん宣伝してくださいともいわれました。すなわち、他の追従を許さない技術をもっているという自信からきているに違いありません。

15mm limited

これもその技術をあらわしたものです。織り物で、有名な絵を再現しています。さらに光線によって光る糸を使っています。

15mm limited

15mm limited

モネの睡蓮です。

尾形光琳、俵谷宗達、モネ、ゴッホ、ルノワール等々、有名な絵が織り物で再現されています。墨の文字とか掛軸とかなんでも再現してしまいます。この技術が<再現>に終わってしまってはもったいない。新しいアートへ展開できないか、当然考えます。着物は伝統の上に、多くの人が現在もとりくんでいるので、当方の入りこむ余地なぞ微塵もないけれど、この技術をアートへ展開することならお手伝い出来る余地があるかもしれない。この美術館を案内してくれた方と、少しそういう話をしました。とっても、間口の広い方で、楽しくお話させていただきました。将来、そんなことも考えていきたいと希望がわいてきました。

美術館の廊下です。

俵谷宗達の風神雷神図屏風

入るのを迷って、結局はいらなかったら、こんな楽しい思いはできなかったでしょう。

さらに寺之内通りを少し行くと、石畳のきれいな道に出会いました。浄福寺通り(石畳の道というらしい)を左に曲がります。西陣らしい建物が並んでいます。

15mm limited

15mm limited

次に、織成館(オリナスカン)にはいりました。

15mm limited

織り物をジャガード織機というやつで織っているのをみせてもらいました。糸巻きの順序は模様によって紙の穴としてパターン化されており、それをみながら殆ど手作業で織りあげてゆくのです。現在はこの紙パターンはコンピューターによる数字の列で表わされていますが、結局手作業であることにはかわりありません。この織機はもう生産されていませんから、これが壊れて動かなくなると、本当の西陣織は消滅するということです。

15mm limited

15mm limited

ここには結構な台数の織機がならび、職人さんも十数人いるようです。まだまだ西陣織の需要は継続されて、ビジネスとして成り立っているようですが、先が見えない状況にあることは間違いありません。(ここは撮影禁止ですが、案内の方に許可をもらって撮影しています。)

15mm limited

織り方をみせてくれた織工さんは、とても熱心に、説明してくれました。

15mm limited

15mm limited

15mm limited

この糸は、光をあてると色が変化します。天皇だけが用いることのできる超特別な色で、黄櫨染<コウロゼン>というのです。家内がその色の名前と意味を知っていたので、織工さんはますます、元気に説明してくれました。

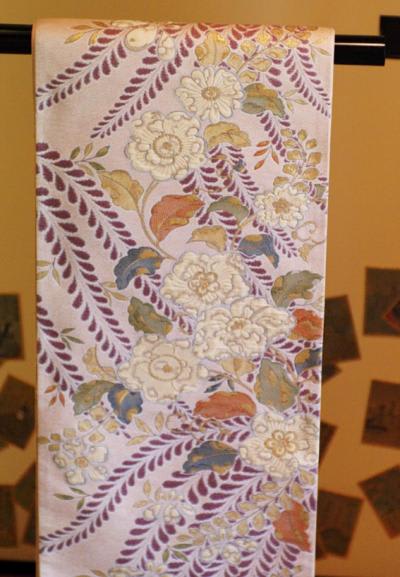

当方が、アリャこれは伊藤若冲ではないかといったら、ぞろぞろと伊藤若冲のパターンをつかった反物がでてきました。伊藤若冲は末裔がいないもので、そのパターンをつかっても問題ないのだそうです。いいことを聞きました。

15mm limited

これも伊藤若冲パターンです。

15mm limited

伊藤若冲のパターンをつかった色々なグッズが売っていました。当然買いです。これは当方が買ったふろしきです。テーブルクロスに使うつもりです。家内は伊藤若冲パターンの手提げバックにしろとしきりに主張して、風呂敷とバックで相当もめましたが、当方がおしきりました。いずれも5000円もするのです。女性はバックの方が使う頻度が高いので、当然の主張ですが、飽きたらおしまいですから、テーブルクロスの方がしゃれています。

15mm limited

これも若冲パターン。まさに、当方の考えていた、織物からアートへという動きが静かに進行していることを知りました。

15mm limited

風呂敷の若冲パターンも数種あって、どれにするか結構まよいました。

15mm limited

15mm limited

15mm limited

ここは須佐命舎(スサメイシャ)といって、出雲地方の小学校が廃校になった時の廃材でつくったそうです。さらに興味深いことには、日本に来て宮大工になったマイケル・アンダーソン(米)さんという方が設計したそうです。とてもいい建物だと思います。しかし、小学校の廃校と聞くと、出雲に行った時の、若い人がいない、どころでない、西出雲の人のいないゴーストタウンのような雰囲気を思い出して、建物の中に出雲の苦しみが見えてしまいます。

15mm limited

織成館はとてもいいところでしょう。推薦です。お店の方は皆親切で、楽しい時間をすごしました。

今出川通りまで下って、右におれ、上七軒までゆきます。昼ごはんを食べてから、上七軒の道をあるきます。結構な数のお茶屋がならんでいます。行き先は北野天満宮です。なんで昔は、お寺のそばに遊郭があったのでしょう。祇園も建仁寺や八坂神社のそばですし。

15mm limited

15mm limited

お茶屋がならびます。

15mm limited

紅梅庵では以前、紅梅弁当を食べたことがあります。いいところですよ。

15mm limited

<北野天満宮>

15mm limited

菅原道真を祭った神社で、学問の神様です。当方も一生懸命、お線香の煙を頭につけたり、牛の像の頭をなぜたりして、知恵がでるようにお祈りします。

15mm limited

北野天満宮をでたところのお店のエクステリアを参考に撮影。

京都道シリーズ3、一条通りで出会った美味しい豆腐屋さん<とようけ屋山本>の出店が、北野天満宮の入り口にありました。あいかわらずお客さんを集めていました。家内が豆腐はもういいというのを押し切って、豆腐と厚揚げをかいました。京都は豆腐が一番。今日は早い帰宅です。楽しい西陣でした。