一日 時間が取れたので、朝ゆっくりして・・・

お天気も良いし、思い立って出かけました。

出かけてしまえば 長浜に11時前に着きます。

この本 〔ラリックをめぐるフランスの旅〕の中に、、アレキサンドライトガラスで、

電球と蛍光灯では見え方が違う花器があります。

ガラスの中の成分が、それぞれの光により青色系の色赤色系の色を反射するので、

理論的にはわかりますが、以前から気になっていました。

成田美術館に展示されています。

長浜市の成田美術館:このあたり歩いてみると街並みは城下町とあって、なんとなく犬山市に似ています。

成田光子さんが個人で収集されたルネ・ラッリックの作品を公開されています。

館内は撮影禁止です。

実際に花器を見て、蛍光灯のダウンライトでは、深みのあるグリーン

白熱灯(ハロゲンのダウンライト)では、ワイン色でとてもきれいでした。

きっと作るときに色々な実験結果で色出しが完成したと思います。

ラリックの芸術の世界に暫し 浸りました。

オリエント急行のドアに入っていた作品は人物像が曲線で力強く表現され、

東京都庭園美術館で見たガラスのパネル(正面を向いて)気品のある姿を対照的に思い出します。

又、車のラジエーターキャップは近くで見ると思ったより大きく(作品により20から30cm)

以前 トヨタ博物館で広い空間に何十台も並んだ自動車のボンネット上に見た時とは

印象が違い、 ラリックらしい デザインの細部が見えました。

こちらの写真は トヨタ博物館で以前戴いた資料です。

長浜の町を歩くと 現代のガラス作品が 置かれています。

誰かが座っているので、椅子とわかります。

黒壁美術館にも寄ってきました。

こちらは 江戸時代末期の醤油問屋の店舗兼住宅です。

蔵は 企画展で現代の作家さんの展示です。

撮影OKです。ガレやドームの作品、ティファニー、ロブマイヤー・・・

一つ一つの作品は、丁寧に見ていると時間を忘れます。

全体の展示としても参考になります。

床の間に掛け軸を飾るとき、“花の絵の真下には花は飾らない”を踏襲し、

花器が絵の真下を外して置かれています。本床と脇床の違い棚。

隣の部屋、ここはたぶん2間の押入れだったのでしょう。元々の違い棚からの連続性で、

造作が違い棚風です。

座敷の向こうに畳の廊下、その向こうに板の廊下(使用人用)。

ここはモダンアートのガラス作品です。

小間の和室の床の間と脇床です。

(それぞれの額の絵は、植物細密画家の野村陽子さんの作品です)

長浜駅の近くに長浜城が歴史博物館になっていました。

天守閣からの景色です。目の前が琵琶湖:右向こうに竹生島が見えます。

観光の町でもあり、周遊のバスがありました。

平日でこの日の最後のダイヤなので私一人貸切状態!

小谷の麓の資料館まで行きました。この道が小谷城へ続きます。

お市の方は ここからさらに山道を登られた・・・

美しい日本・・・です。

よく歩いた一日ですが、新幹線に乗れる私は幸せ!

お天気も良いし、思い立って出かけました。

出かけてしまえば 長浜に11時前に着きます。

この本 〔ラリックをめぐるフランスの旅〕の中に、、アレキサンドライトガラスで、

電球と蛍光灯では見え方が違う花器があります。

ガラスの中の成分が、それぞれの光により青色系の色赤色系の色を反射するので、

理論的にはわかりますが、以前から気になっていました。

成田美術館に展示されています。

長浜市の成田美術館:このあたり歩いてみると街並みは城下町とあって、なんとなく犬山市に似ています。

成田光子さんが個人で収集されたルネ・ラッリックの作品を公開されています。

館内は撮影禁止です。

実際に花器を見て、蛍光灯のダウンライトでは、深みのあるグリーン

白熱灯(ハロゲンのダウンライト)では、ワイン色でとてもきれいでした。

きっと作るときに色々な実験結果で色出しが完成したと思います。

ラリックの芸術の世界に暫し 浸りました。

オリエント急行のドアに入っていた作品は人物像が曲線で力強く表現され、

東京都庭園美術館で見たガラスのパネル(正面を向いて)気品のある姿を対照的に思い出します。

又、車のラジエーターキャップは近くで見ると思ったより大きく(作品により20から30cm)

以前 トヨタ博物館で広い空間に何十台も並んだ自動車のボンネット上に見た時とは

印象が違い、 ラリックらしい デザインの細部が見えました。

こちらの写真は トヨタ博物館で以前戴いた資料です。

長浜の町を歩くと 現代のガラス作品が 置かれています。

誰かが座っているので、椅子とわかります。

黒壁美術館にも寄ってきました。

こちらは 江戸時代末期の醤油問屋の店舗兼住宅です。

蔵は 企画展で現代の作家さんの展示です。

撮影OKです。ガレやドームの作品、ティファニー、ロブマイヤー・・・

一つ一つの作品は、丁寧に見ていると時間を忘れます。

全体の展示としても参考になります。

床の間に掛け軸を飾るとき、“花の絵の真下には花は飾らない”を踏襲し、

花器が絵の真下を外して置かれています。本床と脇床の違い棚。

隣の部屋、ここはたぶん2間の押入れだったのでしょう。元々の違い棚からの連続性で、

造作が違い棚風です。

座敷の向こうに畳の廊下、その向こうに板の廊下(使用人用)。

ここはモダンアートのガラス作品です。

小間の和室の床の間と脇床です。

(それぞれの額の絵は、植物細密画家の野村陽子さんの作品です)

長浜駅の近くに長浜城が歴史博物館になっていました。

天守閣からの景色です。目の前が琵琶湖:右向こうに竹生島が見えます。

観光の町でもあり、周遊のバスがありました。

平日でこの日の最後のダイヤなので私一人貸切状態!

小谷の麓の資料館まで行きました。この道が小谷城へ続きます。

お市の方は ここからさらに山道を登られた・・・

美しい日本・・・です。

よく歩いた一日ですが、新幹線に乗れる私は幸せ!

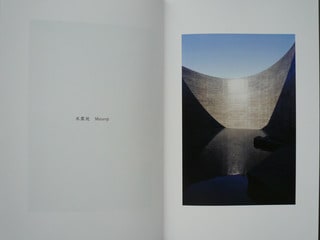

駅から歩くとかなりの坂です

駅から歩くとかなりの坂です 茶系の敷石、壁の石、芝生の緑が際立たせています

茶系の敷石、壁の石、芝生の緑が際立たせています いつも思うこと:人がいるから空間が成立つ

いつも思うこと:人がいるから空間が成立つ

正面から写しても自分が映りこまない

正面から写しても自分が映りこまない

看板の後ろが 回廊になっています

看板の後ろが 回廊になっています

お隣に作られている樂美術館

お隣に作られている樂美術館

→

→