今回のまとめ→こちら

【二俣城の歴史】

遠江の玄関口で交通や軍事上の要衝であった二俣には三つの城郭があり、近年では一体に考えられるようになっています。最初に存在していたのは、14世紀に文献に現れる現在天竜区役所が建つ場所に築かれていた笹岡城です。当時はこの笹岡城が「二俣城」と呼ばれていたと思われます。

その後、16世紀半ばに桶狭間の戦いで今川氏が敗れると、当時治めていた今川氏の家臣が徳川氏の進出に備えるため、現在の二俣城のある城山に新たな城砦を整備します。

そして城は徳川氏→武田氏→徳川氏と支配者が変わってい行きます。さらに徳川氏は小田原攻めの後、関東移封となり豊臣方の堀尾氏が入城し、石垣構築等大規模な改築を行ったとされています。

やがて関ヶ原の戦いの後、城は廃城となります。その時期については慶長6年(1601)梶尾氏の出雲移封から一国一城令の出される元和元年(1615)の間と推定されています。廃城後、天守台等は壊されることなく当時の面影を残しています。

この二俣城において徳川家康の嫡男信康が天正7年(1579)21歳の若さで自刃したことは歴史の悲話として今に伝えられています。

【二俣城の地形および位置】

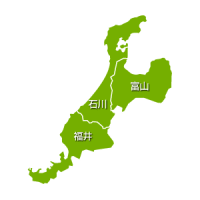

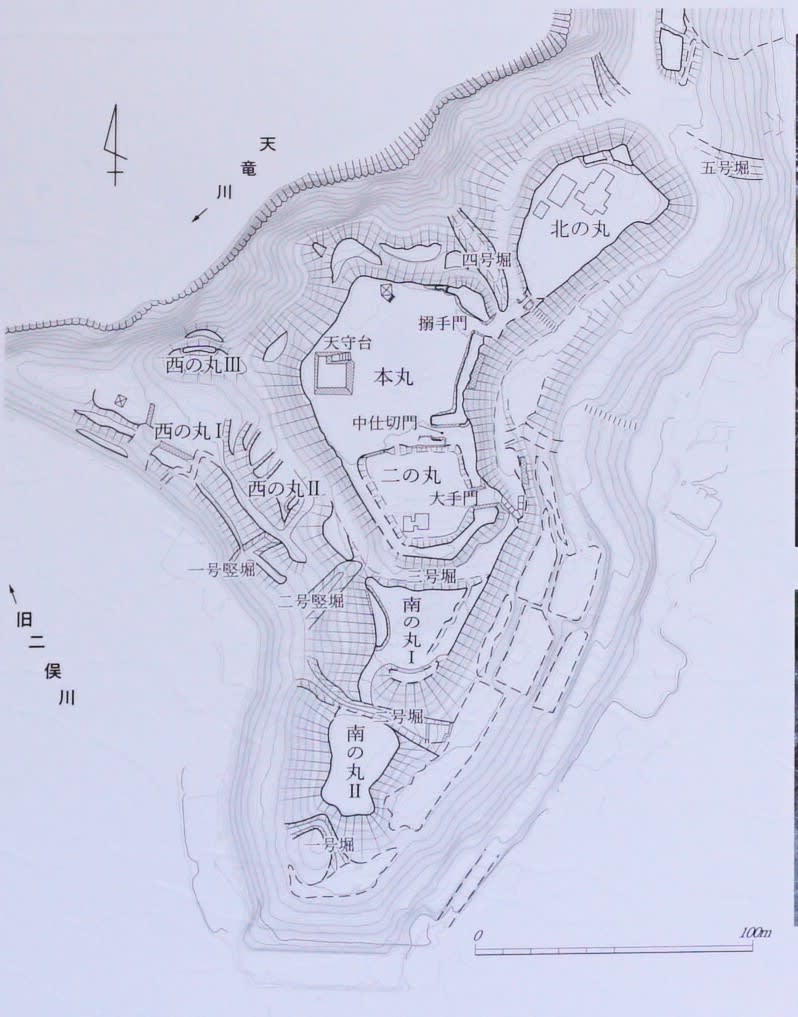

二俣城は天竜川が作り出した扇状地の付け根である二俣の地にあります。当時は二俣城と鳥羽山城の間に二俣川が流れていて、二つの城は河川によって三方向が囲まれた天然の要害の地に立地し、自然地形の険しさを生かした軍事的な要塞となっていました。城は標高90mの台地の上に築かれ、北側から北曲輪・本郭・二の曲輪・蔵屋敷・南曲輪がそれぞれ堀切で区切られてほぼ一直線上に配置されています。

二俣城の特徴は、中世的な土作の山城に、近代的な石垣が導入された初期の姿が良好に遺存していることです。

、、、浜松市教育委員会「二俣城跡および鳥羽山城跡の概要」より

場所は静岡県浜松市天竜区二俣町二俣

国道362号線、天竜川にかかる鹿島橋を渡りトンネルを抜け二つ目の信号を左に入ると緩くカーブします。その先にY字型をした分岐があり現地案内板やお城の形をした標識がありますので、左側の側道を山に向かって登ります。

しばらく登ると道路脇に空き地(駐車場)が見え、現地案内板が建っています。

駐車場の向かい側に「二俣城跡」「鳥羽山城跡」の案内看板があり、トイレも設置してありますのでわかりやすいです。

整備された石畳の遊歩道を進むとすぐ北曲輪です。

【縄張り図】

現地説明板より

【北曲輪】

北曲輪と本丸を遮断する堀切が遊歩道脇から見えます

同堀切

北曲輪に建つ神社「旭ヶ丘神社」

【本丸】

遊歩道を進むと本丸搦手門から本丸削平地に至ります。搦手門

搦手門土塁上から

本丸と天守台

現在はゲートボール場としても使われ、町民の憩いの場となっています。

天守台石垣

天守台石垣西側

【二の丸】

本丸より一段低い位置に削平された曲輪

本丸と二の丸をつなぐ中仕切り門石垣

周囲を石塁で囲んでいます。

神社が建っている辺りの土塁

二の丸にある大手門

駐車場からは遊歩道以外に大手道からも登城できます。大手道入り口を進むと北曲輪の下を通って二の丸にある大手門に至ります。

【蔵屋敷と南曲輪】

二の丸の下に位置する曲輪

二の丸と蔵屋敷曲輪を遮断する堀切と横堀

蔵屋敷曲輪

同石塁

切り岸の外側に残る石垣跡

横堀

二の丸から見た堀切

南曲輪と堀切

【西曲輪】

南曲輪から尾根を下っていきます。

途中谷に向かって幾筋かの竪堀が見受けられます。

今は竹林になっていますが、くっきりと確認できます。

平坦な部分は曲輪の跡でしょうか。

天竜川の土手に出ました。

案内看板設置

天竜川土手から二俣城遠景

天竜川

二俣城から500mほど土手を進むと鳥羽山です。

【二俣城と鳥羽山城】

最近の調査の結果、戦略拠点的な様相が濃厚な二俣城と、居館・御殿としての性格が強い鳥羽山城は好対照をなしていることも注目されています。梶尾氏が両城の石垣を整備した際、二俣城を戦時用の施設として整備したことに対して、鳥羽山城は居住・政治空間としての機能を持たせたものとみられ、両者は「別郭一城」と呼ぶべき密接な関係と考えられています。

【御城印】

取り扱い先:天竜区観光案内所

住所:浜松市天竜区二俣町阿蔵114-2

【二俣城】

《ふたまたじょう》

名称(別名);蜷原城

所在地;〒431-3314 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣990

城地種類;連郭式山城

標高/比高;90m/40m

築城年代;不明(16世紀前半から半ば)

廃城年代;慶長5年(1600年)

築城者;二俣昌長

主な改修者;大久保忠世、堀尾氏

主な城主;二俣氏、松井氏、中根氏、依田氏、大久保氏、堀尾氏

文化財区分;国指定史跡

主な遺構;石垣、土塁、堀

近年の主な復元等;

※出典、、、

地図;