1272年1月、日蓮聖人は塚原三昧堂で数百人相手に法論対決をし、圧倒しました。

問答が終わり、帰ろうとしている本間重連公を呼び止め、自界叛逆難(幕府の内乱)が近づいていることを示唆しました。

本間重連公は当初信用していませんでしたが、塚原問答の翌月、実際に北条氏一門内で内乱が起きたのです。

あまりに正確な予言の的中を目の当たりにし、本間重連公は日蓮聖人の法力を認めざるを得なかったようです。

塚原問答の3ヶ月後、日蓮聖人の身柄は、塚原から5kmほど西にある一ノ谷(いちのさわ)に移されました。

南に向いた谷戸にはのどかな田園風景が広がっています。

住所表示では「市野沢(いちのさわ)」という表記ですが、お寺の方によると、いろんな事がここから始まる・・・的な意味を込めて、日蓮聖人が数字の「一」を充てたという説があるそうです。

佐渡観世流師範である遠藤家のお墓がありました。

世阿弥が配流された影響で、佐渡では能が非常に盛んです。能舞台もいたる所で目にしました。

一ノ谷妙照寺の寺域に入ったようです。

仁王門です。

昔は朱塗りが美しかったんだろうな、と思います。

仁王門の横には鐘楼

そして仏舎利塔があります。

仁王門をくぐり、参道の木立の中を歩いてゆきます。

広~い寺域を持つお寺ですね!

やっと本堂らしき建物が見えてきたぞ~

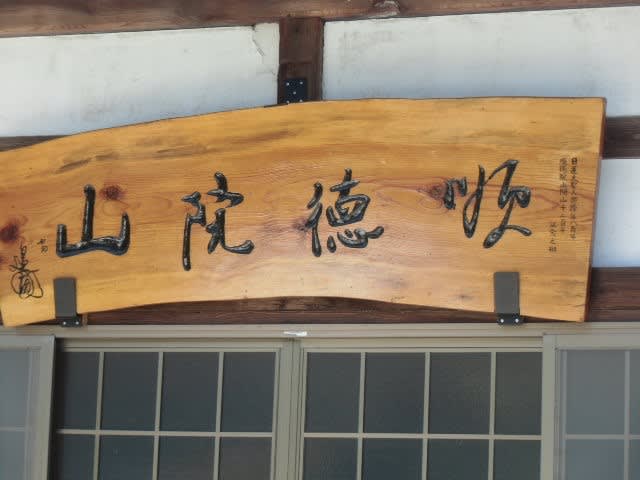

山門です。

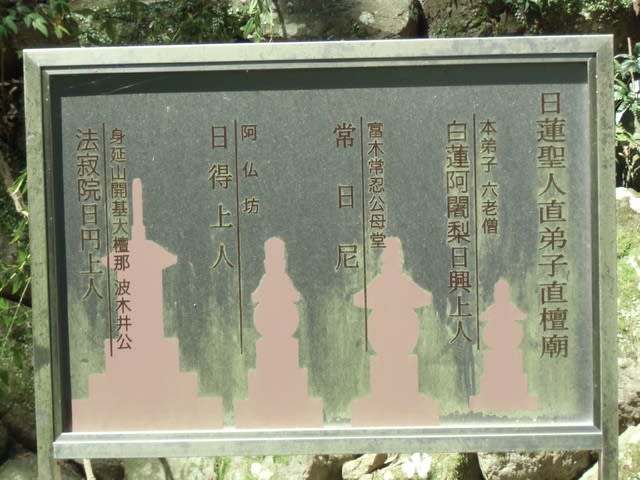

妙照寺は霊跡本山なんですね。

日蓮宗ポータルサイトによると、霊跡本山は現在、14ケ寺あります。うち2ケ寺(妙照寺、根本寺)が佐渡のお寺です。

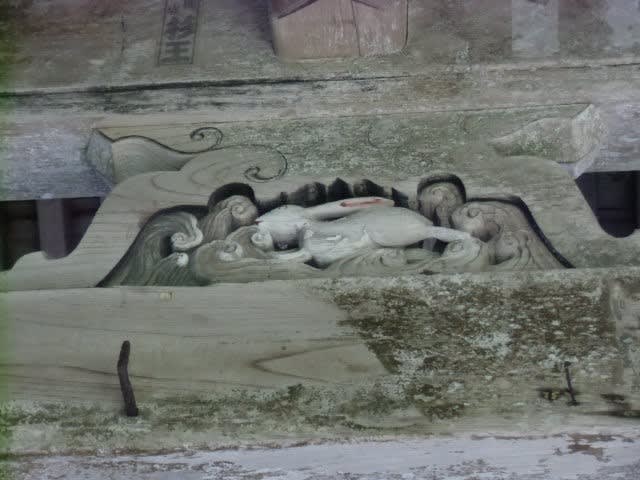

山門にはウサギの彫刻がありました。

他寺でもウサギの彫刻を見ましたが、何か由来があるのかな?

本堂です。

とても大きなお堂でありながら茅葺き屋根なんですね!

妙照寺は北側が丘になっており、本堂の屋根をじっくり拝めます。

大量の茅が、キレイに切り揃えられていますね~。

丘から見る境内は風景画のようです。

とても穏やかな気持ちになります。

丘の中腹に、祖師堂があります。

ここに日蓮聖人の御草庵があったといわれています。

お供物の彫刻でしょうか、珍しい大根?かぶ?の彫刻です。

こんなのもありましたよ!何なのかな~

祖師堂の近くに、御井戸があります。

柄杓もあるので、現役の井戸なのでしょう。

日蓮聖人は佐渡で50篇のご遺文を書かれていますが、うち42篇がここ一ノ谷で著されたものだそうです。

お祖師様の代表的著作「観心本尊抄」もその一つです。

「今本時の娑婆世界は・・・」から始まる一節は、お勤めの際によく読むので、とても馴染みがあります。

日蓮聖人は、観心本尊抄の中で「三大秘法」という信仰の根幹をなす部分を著しました。

お題目、ご本尊、戒壇がそれにあたります。

正直僕にはめっちゃ難しい内容なんですが、観心本尊抄がその後の宗門の基礎、座標軸でいうと原点になったことは間違いないようです。

「一ノ谷」の地名の意味が、ここにあるような気がします。

本堂の前に立派な宝塔がありました。

一ノ谷は、お祖師様が大曼荼羅本尊を初めて書かれた場所でもあり、それを讃え、感謝する宝塔だと思います。

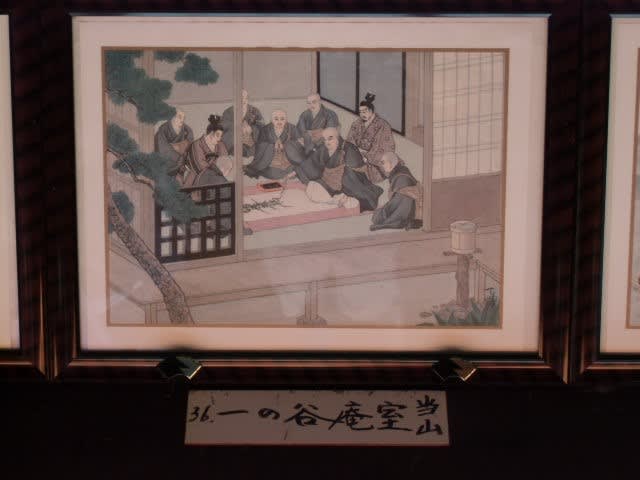

本堂内に掲げられている一代記の絵の中に、日蓮聖人がお曼荼羅を書かれている場面がありました。

どのお寺に行っても、小さなお堂にも、また僕の家の仏壇にも、必ずお曼荼羅はお祀りされています。ここから始まったんですね・・・。

それにしても↑の絵では、お祖師様の周囲に法衣を着たお坊さんが沢山座ってますよね!

塚原時代を描いた絵にはなかった光景です。お弟子さんが訪ねて来ることができる状況だったのでしょう。

また一ノ谷の周辺には、日蓮聖人の逸話が残る場所がいくつかあるようです。

軟禁、よりももう少し緩い身柄であったことが想像できます。

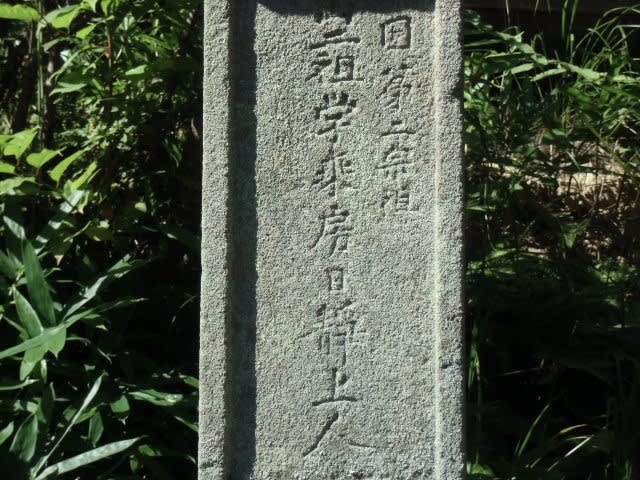

歴代お上人の御廟に参拝。

塚原問答を機に帰依を誓った人、塚原問答では半信半疑だったが一ノ谷に訪ねてそこで帰依を誓った人などなど・・・お弟子さん・信徒は徐々に増えていったようです。二祖の日静上人も、元は学乗房という真言僧でした。

日蓮聖人がご赦免・離島後に、日蓮聖人を開山とし、御草庵をお寺にしたのが妙照寺のルーツです。

一ノ谷での生活は、1274年3月に鎌倉から赦免状が届き、終えることとなりました。

約2年間の濃厚な時間で、お祖師様は完全に、その教えを確立し、公表されたのだと思われます。