第9回市民講座(2016年3月6日)の報告

第9回市民講座では、バクバクの会会員のお二人に講演して頂きました。お二人のお子さんは、一時は脳死に近い状態と診断されましたが、その後状態が安定し、自宅療養生活を開始、現在は小学生です。お子さんの病気とこれまでの経緯、自宅生活、学校生活、生活や医療の中で感じてきたことをお話して頂きました。

第9回市民講座では、バクバクの会会員のお二人に講演して頂きました。お二人のお子さんは、一時は脳死に近い状態と診断されましたが、その後状態が安定し、自宅療養生活を開始、現在は小学生です。お子さんの病気とこれまでの経緯、自宅生活、学校生活、生活や医療の中で感じてきたことをお話して頂きました。

脳死からの臓器移植が行われる度、「命のリレー」「誰かの体で生きる」といった言葉が飛び交います。「本人同意、患者の選択」の元で進行する生命軽視の流れが強くなる中、お二人のお話は私たちにたくさんのことを考えさせてくれました。

会場にはバクバクの会(人工呼吸器をつけた子の親の会)の会員の皆様をはじめ、約50名が参加し、巽さんと永瀬さんのお話に聞き入りました。以下の講演録をお読みください。

講演1<たった一つの大切ないのち>

巽 奈歩さん(巽 康裕くんの母、バクバクの会会員)

講演2<命の境界線-そんなものはあるのか>

永瀬 哲也さん (永瀬 遙ちゃんの父、バクバクの会会員)

たったひとつの大切な命

巽 奈歩

皆さんこんにちは。巽 奈歩です。

我が家には、呼吸器と共に暮らす、重度脳性まひと言われる10歳の息子〈康裕〉がおります。一時は脳死に近い状態と言われ、もう眼を開けることはないのではないかと言われましたが、少しずつですがいろんな成長を見せてくれています。笑う事や泣くこと、動くこと、人が当たり前にできるほとんどのことができませんが、でも彼の周りにはたくさんの笑顔があり、その中で私は康裕と一緒に生きています。この子からたくさんの大切なもの、そして“ただいること”その存在の尊さを教えられました。何もできなくても、今心臓が動いて生きていること、これほど価値のある命はないと思います。だからこそ私は怖いです。何かができないと除外されてしまう、生きる道を閉ざされる、誘導もある「臓器移植法」は怖いと思います。

我が家には、呼吸器と共に暮らす、重度脳性まひと言われる10歳の息子〈康裕〉がおります。一時は脳死に近い状態と言われ、もう眼を開けることはないのではないかと言われましたが、少しずつですがいろんな成長を見せてくれています。笑う事や泣くこと、動くこと、人が当たり前にできるほとんどのことができませんが、でも彼の周りにはたくさんの笑顔があり、その中で私は康裕と一緒に生きています。この子からたくさんの大切なもの、そして“ただいること”その存在の尊さを教えられました。何もできなくても、今心臓が動いて生きていること、これほど価値のある命はないと思います。だからこそ私は怖いです。何かができないと除外されてしまう、生きる道を閉ざされる、誘導もある「臓器移植法」は怖いと思います。

康裕の危篤時、ただ、心臓の「とくんとくん」という鼓動を聞きながら、私は康裕と約束しました。「何もできなくてもいいよ、一緒にお家に帰ろう。思いっきり生きようね!」と。そして奇跡的に命を取り留めた康裕と今を生きています。たとえ明日の命と告げられても、心臓が止まるまでの1分1秒まで大切にしたいと思います。

でも私は昔からこうじゃなかったのです。毎日泣いてばかりでした。痛々しい康裕を見て、「もうやめて」とあきらめかけ弱音を吐き、受け入れるまでに時間がかかりました。だからこそ今の状況、怖いです。パッと決めろと言われても…。前の私ならどうしていただろう?もしあの時が今だったら、私はもしかしたら、一生後悔する選択をしていたのかもしれない…。すごく怖いです。その頃の思いや葛藤、少し振り返り、話していきたいと思います。

≪康裕の生い立ち≫

康裕は、2005年4月5日、実家のある広島の病院で出産しました。生まれる前は病気だとは分かりませんでした。逆子で小さかったので、念のためNICUのある広島市民病院から来てくれた新生児科の先生の立ち会いのもと、帝王切開での出産でした。私は元気でオギャ-と生まれると思っていました。でもね、赤ちゃん泣かなかったんです。一気に先生たちがバタバタ~と、いろいろ叫んでるんです。「お母さん、赤ちゃんが息をしていない。すぐに大きな病院いきますね。」そう言って、人工呼吸をされながら、あっという間に救急車で出て行っちゃいました。

何が何だかわかりませんでした。わたしの赤ちゃんどうなったの?と。

広島市民病院のNICUでやっと会えた時、生きていたことに感謝しました。たくさん管をつけていたけど、生きていた、良かった!と思いました。その後、横隔膜挙上症と診断され、すぐに手術をしないといけないと言われました。本当に辛かったです。なんでこうなったの?神様助けて!涙が後から後から出てくるんです。健康に産んであげられなくてごめんねと、泣きながら康ちゃんに謝りました。とりあえず手術は成功し、1か月後に呼吸器を外し自分で呼吸できるようになりました。この時初めて小さな声だったけど康ちゃんの声を聞くことができました。嬉しかったです。このまま元気になって帰れるものだと思っていました。しかし先生は、退院は難しいかもしれないと言うのです。呼吸器に戻るかもしれないと。その時は、ペナショッカ―1型と言われました。当時、まだこの病気は良くわからない病気で、長期生存例が少ない。この病気だと思うが断言できないと言われました。でも、この頃の私は病名なんてどうでもよかった。将来どうなるのか、生きられるのかどうか、治るのかどうかが知りたかった。私は、普通じゃなかったらどうしようと思った。普通ってなんですか?私にとっての普通は、みんなが当たり前にできることだった。息をすること、歩けること、食べられることでした。出来ないことがあるということに、私は不安を感じていました。

息を吸えたと思ったら3日後に挿管、その繰り返しでした。毎日毎日、病院からの電話が怖かった。もしも間に合わずに、死んだらどうしよう、会えない時間が不安で不安で仕方ありませんでした。この頃、NICUの面会時間は一日30分だけ。急変しても駆けつけられるように、1日中病院の待合室にいました。電話ばかり握りしめ、心配と不安でもう限界でした。

夫のいる大阪に帰れば、康ちゃんも家にも近づくことができる。それに、この病院で難しいことも、病院を変わればなにか分かるかもしれない。そう思い、先生に相談しました。

先生も賛成してくれて転院先を探してくれました。すぐに見つかると思っていたのですが、どこもダメでした。気がつくと大阪中のほとんどの病院に断られていました。NICU不足とは聞いていましたが自分の身に降りかかるとは思ってもいませんでした。誰も助けてくれない、断られる度に泣いていました。今なら納得はいかないけど理由はわかります。長期入院がネックです。助けられる命が優先、医療費の削減です。

もうこうなったら、自分で探そうと思いました。新大阪に行き、飛び込みで病院に当たりました。でもやはり、どこも駄目。門前払いでした。どうしたらいいか分からなくなり茨木市役所に行きました。ここは障害手帳を持っている人の受付と断られた。保健師さんを訪ねたらよかったのかもしれないけど、なんも知らなかったし、精神的にそれどころではなかったのです。そんなとき康裕が重責発作を起こしたのです。

何度もの重責発作から呼吸停止。康裕は筋緊張が始まり、しゃちほこみたいに曲がって、呼吸が止まり熱もある。できることは睡眠薬か筋弛緩剤の投与。折れた骨に力が入って固定もできない、薬も吐いて痙攣もおさまらない。胃ろうの手術もした。腸まで管を延ばしてもだめ。

「こんな痛い思いばかりで、1歳まで生きれないなら、何もこの先できないなら、今ここで呼吸器を外した方が、この子は楽になるのでは?」この頃の私は、そんなバカな事を考えるようになっていました。

7か月の時、大阪府立急性期医療センターに転院できることになりました。新しい病院で1歳の誕生日を迎えましたが、1歳まで生きられるかどうかと言われていたので、私は嬉しさよりこわさがありました。それに転院したけれど状況は何も変わらなかったのです。

≪心の変化≫

「苦しい?痛い?」答えられない我が子に、泣きながら問いかける葛藤の日々。そんな中、康裕は危篤状態に陥りました。管だらけの康裕。主治医が見せた心臓の画像は、説明が要らないほど大きくなっていました。それは、最後の力を振り絞り、それでも生きようとする心臓だと言われました。

「蘇生どうしますか?心臓に注射打つならサインして!」そう言われ、「お願いします。」と言った私には、今までの迷いは全て吹っ切れていました。死にたい子どもなんている訳じゃない。何もできないなら幸せじゃないというのは親のエゴだと思った。見えなくても、聞こえなくてもいい。出来ない事はママが補うから。一緒にいようよ。楽しいこといっぱいしよう。友達100人作ろうよ。と約束しました。この時の約束が、私と康裕の原点です。あの時、康裕は奇跡的に命を取りとめました。もう眼を覚ますことはないだろうと言われましたが、命に感謝しました。心臓の音を毎日聞いていました。「とくんとくん」と聞こえるんです。身体も温かい、今日も生きていてくれている、それだけでよかったのです。

「蘇生どうしますか?心臓に注射打つならサインして!」そう言われ、「お願いします。」と言った私には、今までの迷いは全て吹っ切れていました。死にたい子どもなんている訳じゃない。何もできないなら幸せじゃないというのは親のエゴだと思った。見えなくても、聞こえなくてもいい。出来ない事はママが補うから。一緒にいようよ。楽しいこといっぱいしよう。友達100人作ろうよ。と約束しました。この時の約束が、私と康裕の原点です。あの時、康裕は奇跡的に命を取りとめました。もう眼を覚ますことはないだろうと言われましたが、命に感謝しました。心臓の音を毎日聞いていました。「とくんとくん」と聞こえるんです。身体も温かい、今日も生きていてくれている、それだけでよかったのです。

そして、この時に気管切開をしました。気管切開、喉頭分離。実はだいぶ前から、言われてました。口からの挿管は、時間もかかるし、本人の負担も大きいと、言われていました。けど、私は、康ちゃんから声を奪いたくなかった。喉頭を取ったら、一生話せなくなる。私は、どうしても決断できずにいたんです。でも、たとえ、声をなくしても一番大切な命がある。やっと、この時に手術をして下さい。ということができました。

受け入れに時間がかかりましたが、命に感謝し、たとえ目を覚まさなくても今日も生きている、傍にいる、それだけで良かったのです。

だけどこんな痛々しい姿を見ると、もうどうか、これ以上苦しませないでと思ってしまう。医者の言葉が全てだった。そんな時に、どうせ助からない命とされ、楽にしてあげようや、命のリレーでずっと生き続けるなどと言われたら、私はその時、もしかしたら、とんでもない過ちを犯してたんではないだろうか?そう今は思います。命のリレーなんてない。一生懸命生きようとする子供を殺すことだと思っている。何かできないから死にたいなんて子供はいません。

≪かけがえのない命に教わったこと≫

急性期病院の『重症部屋』と呼ばれているところに入院していた3年間。辛く悲しい別れがたくさんありました。それでも、みんな病気と闘い、頑張っていました。痛く苦しくても、「帰りたいから頑張る。」「また学校へ行きたいから。」そう言っていました。「死んでもいい」なんて言う子どもは、誰ひとりいなかった。私自身、この子たちに‘かけがえのない命’を教わりました。この子ども達の声を、しっかりと聞いて欲しいと思っています。死ぬための医療なんて存在しない、生きるため、助けるのが医療だと思います。

≪なにも出来ないと、生きる価値がないの?≫

病室の白い天井、白い壁が康裕の家じゃない。たとえ同じベッドの上だとしても、絶対に病院では感じられない生活の音。家族の声が肌で感じられ、安心できる家に帰りたい。そう思い、準備を進めようとしたら数々の法制度の壁にぶつかりました。小児慢性特定疾患は取れない。脳性まひは病気じゃないからと。そして障害者手帳3級。まだ1級は取れませんでした。一歩進みたいだけなのにと歯がゆい思いをした3年間でした。それでも一緒に過ごすことを目標に歩み、3歳で在宅の道を歩み出しました。

あたり前の生活。その当たり前のことが、康裕には一番遠かった。

近所の車の排気音や電車の警笛を聞きながら、暑さ寒さも肌で感じ、日々成長し強くなった康裕から、当たり前の生活を共に過ごすことの大切さを教えてもらいました。夏は花火にプール、冬はマフラーをして帽子をかぶる。知らなかった世界を一緒に見ていきました。

こうやってたくさん出かけていると、良いこともたくさんあったけど、そうでないこともありました。バスの乗車拒否や、新幹線にも、呼吸器を乗せないでくれと言われたり。ちょっとエレベーターに乗ろうとしても、皆が我さきに乗るので何度も待つなど。療育園の送迎バスでさえ、呼吸器は責任持てないからと言われ、康裕だけ乗せてもらえませんでした。遠い療育園から帰り、近くの公園へ行っても、だれも康裕の事は知らない。みんな、怖がっちゃうんです。たくさん機械つけて、寝てるような康裕を見て、「あの子怖い。」って泣きだす子もいました。そして、一番嫌だったのは、「みちゃだめよ」って言う親の言葉。見ていいんだよ。お友達になってね。分けてしまうから、知らない。知らないから怖がる。障害は別世界の話になる。友達100人作ると約束したのに、まだ康裕には、同年代の近くのお友達がいなかった。康裕の事を知ってほしい。この時、地域の小学校へ行くという!新たな目標が出来ました。

そして今、康裕は地域の小学校4年生になりました。朝「行ってらっしゃい」と送り出し、夕方「お帰り。」と、帰ってくるまで、子どもの世界にいます。

そして今、康裕は地域の小学校4年生になりました。朝「行ってらっしゃい」と送り出し、夕方「お帰り。」と、帰ってくるまで、子どもの世界にいます。

毎日たくさんの友達に囲まれています。1年生から一緒にいるみんなは、康裕がいることが当たり前です。確かに康裕は、話すことや笑うこと、歩くことや食べること、出来ないことはたくさんあります。でも、たったひとつの大切な命を、精一杯生きています。そして、その大切なものをみんなに教えています。

私がまだ付き添いをしている時の話ですが、他のクラスの子が「この子どうしたの?何で目開けないの?なんで車椅子なの?」と聞くんです。(あ、なんて答えようかな?)と思ったと同時に、横にいたお友達がすぐに「康ちゃんはね、自分では話せないけどちゃんと聞こえてるんだからね。優しくしないとだめなんだからね。」と言ってくれた。今までは、私が康ちゃんを守ると必死でやってきました。でも、お友達が守ってくれたんです。とっても感動しました。

懇談日に担任が話してくれました。その頃康裕は、電気係をやっていました。棒を使って電気をつけるという康ちゃんにもできる係です。ある雨の日、先生が教室へ入ると、みんな真っ暗い中でいたそうです。先生が、ふと電気をつけようとすると、みんなが「先生着けたらあかん。電気係は巽くんやで!さっき廊下通ってたから、もう来るから、先生がつけたらいかん!」って先生が怒られて、「康ちゃんが遅れたら、今大変なんですよ~。」と、話して下さいました。でもそれは、みんなの中に康裕がいて、ちゃんとクラスの一員であること。そしてちゃんと役割があるってことです。「康ちゃんの存在は、みんなにいろんなことを教えている。これが、ともに学び、ともに育つことなのですね。」そう担任が言ってくれました。

この子たちは優しい人に成長するだろうなと思いました。康裕は大切なことを伝えているのです。

≪この子たちが生きられない社会にしないで下さい≫

昨年、学校の人権講演会で、“命の大切さや障害のこと、地域で一緒に生きる大切さ”などを話してきました。

みんなに「康裕のようになったら、何もできないなら、もういいや」と思うかと、子どもたちに質問しました。みんな首を横に振っていました。命の大切さ、それは、どんな命も、みんなと一緒のかけがえのない、たったひとつの命。

この講演の後、子どもたちから感想が届きました。その一部を紹介します。

「この世で一番大切なのは命で当り前のことができることが幸せなんだと思いました。」「これからは一つしかない命を自分にも他人にも大切にしたい。」「体が不自由でも懸命に生きているんだ。頑張ってもできない人の力になりたい。」「いつも私たちがしてることができない人がいる、僕も結婚して子どもができても康ちゃんママのようにします。」「辛い思いを乗り越えて生きているんだと思いました。見かけたら声をかけます。」などなど、600枚の感想文をもらいました。

康裕が生きていることによって、康裕はこれだけの大切なことを伝えています。生きている命、存在が何より尊いものなのだと思いました。

臓器は、一人にひとつずつ、その子本人のものです。それは、親のものでもありません。どこの世界に「臓器あげてもいいよ。死んでもいいよ。」なんて言う子どもがいますか?それを言わせるのは虐待じゃないの?「寝てても離れないでね。傍にいてね。」それが子どもです。命に向き合い、本当の大切さが分かった今だからこそ…そう確信をもって言えます。

祖父が数年前にALS(筋委縮塞索硬化症)になった時のことです。義父を励ましていましたが、進行が早く、呼吸に支障が出るようになりました。義父は「呼吸器つけない。わしは尊厳死する」というのです。何があったかと聞くと、病院で年を取ってからの呼吸器は「痛い辛い、先進国では呼吸器なんてつけません。」と言われたそうです。義父の思いは、私に迷惑をかけたくない、というものでした。それより誘導した医者に腹がたちました。医師に会いに行くと「小さい子と大人は違います。」というのです。何が違うの?それって命を序列化していない? 65年生きたからもう本望だろうと言いたいのか?家族にとって何歳であっても大切な人。ほんと、こんなところまで選択というより誘導になっていると思うと悲しかったです。結局、義父は呼吸器をつけると言ってくれ、最後まで生きてくれました。一年半前に亡くなりましたが、夢は呼吸器つけて沖縄に行くことでした。最期まで生き抜いてくれた義父。だから見送れたと思います。

どうか、命を序列化しないでください。そしてどうか、この子たちや、病気で苦しんでいる人達が、生きられない社会にしないでください。どんな命も平等に、救うための医療であってほしい。誰かが死ぬのを待つのは医療ではないです。そんな社会を心から願います。

私は、今この時この瞬間を大切に、康裕と生きています。たとえ限られた命であったとしても、心臓が止まるまでの1分、1秒まで、みんなと精一杯生きていきます。

命の境界線~そんなものはあるのか~

永瀬 哲也

娘の遙は8歳です。生まれた時の事故で心肺停止になり、その時脳死に近い状態と言われましたが、その後も成長し、家でも穏やかに学校でも楽しく過ごしています。

「命の境界線~そんなものはあるのか~」

これは、立岩真也先生の「人間条件―そんなものはない」という本を読み、その本の題名の付け方から本日の講演タイトルをつけさせてもらいました。

娘は13トリソミー

13番目の染色体が3本になるという病気です。染色体は人間を作る設計図なので、分裂する全てに情報が移っていきます。世の中に13トリソミーの子は余りいません。なぜかというと、生まれてこないのです。13トリソミーだと思われる胎児の2%くらいしか生まれないと言われています。そういう病気です。

娘は13トリソミーの他に口唇口蓋裂がありました。医師に派比較的症状が軽いと言われましたが、おっぱいを飲みたい欲望は強いのに吸えないのです。どうするかというと、おっぱいをなめる、しかしそれでは飲める量は少ないので鼻からのチューブでミルクをのんでいました。生まれてきても1年まで生きられる子は10%だと言われたので、在宅にさせてやりたかった、私たちは慎重に在宅に移行しましたが、しばらくしてから、戻したミルクが肺に入り心肺停止となり、その時に頭に酸素がいかなくなって脳死に近いと診断されました。

13トリソミー、18トリソミー、21トリソミー(ダウン症)って?

これらには共通点もあるし違う点もあります。染色体に番号がついているのは意味があり、数字が小さいほどより多くの情報を持っているという訳です。染色体の数字が低い方に異常があるというのはより重いということになります。ダウン症の子どもは沢山おり、13トリソミーの子が少ないのは、生まれてこなかったり生まれてもすぐに亡くなる子が多いからです。設計図に異常があるので、いろんな異常が出てきます。

13・18と21の間に分ける線が引かれる

いつだれがどんな理由で分けるのでしょうか?13と18は治療しても助からないという医療者がいます。ある意味正しく、ある意味で正しくないでしょう。妻は出生前診断を受け、私たちは遙が生まれる前に13トリソミーだと分かっていました。

医師から口唇裂はあるがそれ以外にも成長が遅いから専門病院に行った方がいいと言われました。それで日本を代表する小児専門病院に行きました。医師に染色体の異常がある確率が高いと言われ、染色体検査を受けるように勧められたのです。きちんと迎え入れる体制を取らなければいけないけれど、リスクもある羊水検査を悩みながら受けました。医師は「生まれてくるかどうかわかりません。生まれても一年以上生きられることはないと思って下さい」といいます。何も希望が持てない状態を説明され、最後に「生まれてきたらどうしますか、治療しますか?呼吸器つけますか?」と聞くのです。まだ生まれてもいないのに聞くのです。「子どもが苦しむのでなければ治療して下さい」と話すと、うちの病院じゃない方がいいという。検査をするのは体制を整えて受け入れ準備をするということなのに、この病院では治療しないという。ダウン症なら受け入れ準備をするのに、13.18トリソミーは治療しない、と。

それで私たちは元の産婦人科に戻って、「この子を受け入れてくれる病院がない、捜せないなら私は生きている意味がありません」と言ってしまったのです。先生も「良くわかります。全力で捜します」と、問い合わせてくれたら、手をあげてくれたのが、東京医療センターと慶應病院でした。すぐに会いに行ったら、理解して頂いたので、東京医療センターにお世話になることにしました。その医師は18と21の間に線を引いていなかったのです。そのおかげで娘は今も生活出来ていると思っています。学校でもプールに入ったり水族館に遊びに行ったりして日々を過ごしています。

21と18の間、21と健常者の間に線を引くこともあります。いつ誰がどんな理由で分けるかということですが、数年前に、新型出生前診断が日本でも出きるようになりました。これは妊婦さんの血液を取って染色体を並べて異状があるかどうかをチェックする検査です。この検査は容易に受けられると言われています。そのあと確定検査を受けて、13.18.21が疑われると90%以上の親が妊娠中絶するという現実があります。命の線引きがそこでされているのです。妊娠中絶は経済的理由や身体的理由がある場合に行われていますが、それ以外にも命の境界線が引かれているということです。

他に境界線はどんなところに引かれるのだろうか

他にも脳死と植物状態の間に命の境界線が引かれる? 植物状態は自発呼吸が残っているので、自力で呼吸できるが、脳死の患者さんは脳幹がダメージを受けていて自力で呼吸ができないといわれます。脳死は法律上の検査を受けると死んでいると線を引かれて臓器提供に使われる。臓器が欲しいという人がいて線を引かれることになったわけですね。臓器を提供するということは、美談に見えますが、引く必要のなかった所に線が引かれるようになったことから、シンプルに考えればどうかなと疑問もわきます。

脳死の患者を人の死とすることには問題があるのに、植物状態の患者さんにまで死の境界線を下げるのではないでしょうか。移植用の臓器が少ない、足りないと欲しくなる、境界線を下げて、植物状態の患者も提供者に含めていいんじゃないか、その動きが私が考えていたよりも早く現実味を帯びてくると思います。

それは長期間意識がない患者さんも提供者にしていいのではないかという論文が出てきているのです。範囲を広げて人の死にしてしまう考えは「意識がないのは死んだも同然でしょ。いても迷惑をかけるだけ」「臓器をもらって普通に生きられる人がいたらあげればいい」と。話せる、働ける、何かをできる、という人と比較されて、境界線は手前に寄ってきています。

受精胚は受精2週間で扱いを変えています。ES細胞の研究で受精胚を使うのですが、。受精胚はおなかで育てば人になるものですが、核の分化の始まりと言われる14日以前なら取り出して、研究にしようしてもいいという訳です。神経もなく痛みもないからいいでしょと、育てば人になるものをこういう形で使っていいか議論もない。これも一つのいのちの境界線だと考えています。

不治かつ生命の末期状態で尊厳死を望む人は線が手前に来ます。これには、誰の役に立たない、死んだも同然、何も作れないという考えが大きく影響しているのではないかと思います。

認知症はどうでしょうか。認知症になったら死にたい、迷惑かけたくないから死にたい。そういう考えがが広まるのは命の境界線が手前に来ている現れだと思います。認知症になった時に周りの人がどう接するかが問題です。人は一人で生きていけないのに、認知症だけが迷惑をかける訳ではないのに、急に放り出される感じがします。支え合うのは順番なのにそういう風潮にならない。迷惑をかけるべきでない、死んだも同然という考え方が影響しているのではないでしょうか。境界線がどんどん手前にきていると感じます。脳死だけだったのが、意識がない人にまで広げていくという速度はは恐ろしく早いと思います。

境界線を引くのは誰か、なぜ引くのか、

境界線を引くのは、今生きている人みんなだと思います。価値観を見直さないと知らない間に自分も境界線を引いてしまうという警戒心を自分は持っています。いい人でありたい、迷惑をかけたくないという考えが、境界線が手前にくる一因にもなる。そういう動きに対して怖いという声を出せない人が一番怖いのではないか。

意識がないように見える娘を持って、手前に来る境界線に気づいてしまった以上は、声を出すようにするしかない。万一、娘が親よりも長生きした時、どういう時代になっているのか?生活できるそんな社会になっているだろうか、と考えています。

意識がないように見える娘を持って、手前に来る境界線に気づいてしまった以上は、声を出すようにするしかない。万一、娘が親よりも長生きした時、どういう時代になっているのか?生活できるそんな社会になっているだろうか、と考えています。

命の境界線が手前に来るという圧力には闘っていきたいと思っています。正直勝つのは難しいだろうと思いますが、自分のできる範囲で頑張っていきたい。心が折れることもありますが、私は次の二つの言葉を支えにしています。

一つは先日の小松美彦さんの講演の中で教えて頂いた辺見庸のことばです。

「例外はありつづけ、悩み、敗北を覚悟して闘い続けること、これがじつは深い自由だと私は思わざるをえません」(辺見庸)

もう一つは、娘の出生前の確定診断が出た時に支えられた言葉です。

「絶望してはいけない。だが、もし絶望してしまったら、絶望の中、進み続けるのだ」(エドマンド・バーク)

なかなか勝てない時にこの闘いの意味はあるのか、闘いぶりはどうなのか、自分が死んで「向こう」へ行ってからの娘との会話で分かるのではないかと思っています。

私は、娘が生まれる前は、臓器提供を受けたいという人に寄付したこともあります。。かわいそうと思って。もし、自分が動けない、意識がない状態となった場合には、自分は生きていていいのだろうかと思ったこともあります。娘が2か月の時、心肺停止になり脳死に近い状態と言われた時、脳が真っ白で脳幹もやられていると言われた時、「娘は臓器提供の対象になりますか」と聞きました。医師は「15歳未満なので提供できません。子どもの場合は大人と違って脳死というのはありません。そんなことを考えずに遙ちゃんが穏やかに過ごせるように一緒に頑張りましょう」と言われました。だから私は娘がいなかったら、こういう医師と出会わなかったら、こういう考え方にならなかったかもしれません。娘が社会のいう「生産」に貢献しなくても、娘は私にいろいろと教えてくれています。

質疑、発言

●娘は障害を持って生まれ、呼吸器をつけています。今の病院では呼吸器をつけて退院する前例がないと言われ、手探り状態です。心停止を起こしながらも頑張っている娘を見ると、生きてほしい、自宅に連れて帰ってやりたいと思います。先日中学生の姉が「ドナーカードへの登録」という手紙を持って帰ってきました。私はこれまで軽い気持ちで「脳死になったら臓器提供していいかな」と思っていましたが、今日のお話を聞いて簡単に決めてはいけないと思いました。でもあの登録は簡単にできる感じでした。改めて命の大切さを勉強しないとカードで提供となってしまうので、考え直したいと思いました。お話聞けて良かったです。

●呼吸器をつけた息子を自宅に連れて帰り24時間介護をしていました。浅い睡眠の日々を繰り返し3年、先日、息子が亡くなりました。今日、巽さんや永瀬さんのお話を聞いて同じことを考えていた人がいたんだとほっとしました。病院の先生や地域の小児科の先生の協力で、3年間の貴重な時間を得られました。今私は、恩を社会に還元したい、役に立てることがあるなら何かしたいと思っています。呼吸器をつけた子どもたちが健気に生きていることを知って頂ければ、臓器移植についても考えていただけるのではないかと思いました。

●特別支援学校の訪問藉で、4年生の息子がいます。重症新生児仮死で生まれ、呼吸器を使って生活しています。11か月で在宅になりましたが身体だけでなく心も成長しているのを感じます。兄弟に囲まれて、そこにいることに意義があると感じています。体調が整えば外に連れて行くこともあります。「気持ち悪い」とか言われることもありますが、「お兄ちゃん元気?」とか「折り紙ベッドに置いて」など、小さい子どもはすぐに存在を認めてくれます。

永瀬)みなさんからお話をお聞きして、実は我が家はそんなに困っていないと思うこともあります。学校にも通っているし、在宅もできたし、小児の訪問看護も見つかり、綱渡り的にラッキーだった、比較的に恵まれていると思います。サービスのあり方が地域によって違い、自宅で過ごしたくても過ごせない人もいるのではないか?大都市ではできても地方では無理という知人もいます。家族が倒れてしまうから病院から出せないという医師もいます。今日もここで話ができる体制があるということです。参考になるかどうか、ピアサポーターという制度があります。先輩の親が、現在困っている親の相談を受ける活動です。どれだけ貢献できたか分かりませんが、自分の体験からできる一つの方法かなと思っています。成育医療センター、神奈川の県立こども病院、多摩医療センターが一緒にやっています。活動が自分の学びの場にもなりました。

巽)私も恵まれていたかもしれません。ヘルパーステーションや訪問看護はなく、はじめは大変だったけれど、今振り返ると、希望する地域の学校に行けている。今悩んでいる人に何をしてあげたらいいのか、アドバイスはないかと考えてしまうことがあります。康裕が学校に行けば私はいろいろなことができます。朝行ってらっしゃいと送り出し、夕方お帰りと迎える。それができない人がたくさんいる。365日付きっきりという人、身体を壊して見ている人もいること、考えさせられました。先ほどのお母さんのお話を聞いて、お子さんはすごく幸せだったと思います。

●巽さんと永瀬さんのお話に励まされました。僕は5年前に心筋梗塞をやって元気がなく、死んだらどんなに楽だろうと思うことがありました。一方であれを書きたいとか読みたいという気持ちもある。死にたいと思いながらこうしたいという気持ちが同居するのです。他人に迷惑をかけたくないから尊厳死という論理は本人の論理ではないと感じます。巽さんのお子さんが普通学級に行っている、世間的にいえば珍しい話ですが、教育委員会とけんかはしていないのか、聞きたい。それから、「認知症」という言葉について。昔は「ボケる」という言葉がありました。「認知症」と病気で括って大騒ぎすることに乗ってはいけないのではないかと思うのです。「認知症」という言葉は「ボケる」よりも人間を分類して差別的でないかと思い、そういう言葉にのらないでおきませんかと提案したい。

巽)療育園でも最初は訪問籍にしてくれと言われました。月1から通わせてくれというところからのスタートでした。でも卒園する頃にはみんな慣れ、普通に通えていました。だからこそ、私は小学校は絶対に地域に行くと、最初からがちがちに構えていました。小学校の受け入れ態勢は良かったですが、当初は看護師は一人体制だったり、呼吸器の子は初めてだからこれはダメあれはダメと言われたりしました。壁を崩すのは担任とか周りの先生でした。それから校長先生を説得してくれました。はじめは親が付き添うこともありましたが、先生がケアをやってくれるようになり、4年間かけて少しずつ今の体制が出来上がり、朝から夕方まで離れていられるようになりました。

●学校から迎えに来てくれるのですか?

巽)箕面市に「ゆずるタクシー」というのがあります。以前は介護タクシーが先生を乗せて家に迎えに来てくれていましたが、昨年からシルバーセンターの人を使って「ゆずるタクシー」(体の不自由な人が使えるタクシー)が、同じように学校から先生を迎えてから家に来てくれるようになりました。

永瀬)尊厳死に関しては、深い議論があると思います。尊厳死を制度化したり法制化して「尊厳死はいいもの」と、押し進めるのはダメと言いたかったのです。「認知症」について、義母を見ていると言葉で括ることは家族にとってはどうでもいいことと感じますが、医療にとっては治療に結びつくとか説明に使うなら必要かなと思いました。「ぼけている人」の方が自然だと、私も思います。

巽)尊厳死という言葉について、義父の時に本人が生きられないような言い方で「尊厳死」が使われました。本人が生きられないようなことは言わないでほしいのです。

●死にたいという人に、あなたホントは生きたいんでしょ。そんなこと言わないでよ、という返し方はある。一人の気持ちの中に、生きたいと死にたいと二つあって、最期まで生きたい、それを周りが理解するということではないか。

永瀬)ほぼ同感です。私は安楽死を扱うドキュメントを前に見ました。協会から人が来て本人や家族を納得させて薬を飲ませるんです。しかし飲んだ本人が「水が欲しい」というのに家族はあげない、「水を飲みたい」というのは生きたいということではないかと思いました。私は未経験ですが、今言われたことがスッと入ってくる思いがしました。

●容態の悪くなった母(99歳)を看病して、苦しい時でも身体が生きよう生きようと必死で呼吸をするんだ、人は死ぬその瞬間まで身体が頑張るんだと思いました。

●障害者総合支援法案の中に、外出できない人の為に人を派遣するというのがあるのですが、ヘルパーやレスパイトを充実させる方がいいのではと思いますがどうでしょうか。

永瀬)訪問を充実させ、選択肢が増えること自体は良いがその背景にあるものは何かと考えてしまうと、一概には言えない。訪問しているから他のサービスはいらないというのでは困りますが。

巽)私も同じです。ヘルパー支援や移動支援が減らされたらどうしようと思います。訪問発達支援で、家から出ないお子さんに支援があることはいいことだと思います。背景に何がと考えると、ちょっと怖い。私たちも支援の時間を増やしてほしいと要望しています。

●医療の現場で、命を操作するとか、医療現場の変化を感じたという事例はありますか?

永瀬)長期入院で人工呼吸器の子を受け入れないという話がありましたが、特に公立の病院では、ベッドを他の子に譲った方がいいとトリアージしていると感じます。病院の看護師さんに話すと、予算管理が厳しく専門病院でないと扱わないという事情があると。

●最近、事前指示書を取る病院が増えています。先のことは分からない、最後に「助けて」となる人もいるのに、意志ということで入所の時に書かされてしまう現状があります。

●総合病院で看護師をやり、現在は看護学校で教えています。患者の回転が速く長く入院できない現状です。学生一名を5日間一人の患者につき添わせて欲しいと希望すると、5日間入院している患者を見つけるのは難しいということがありました。別の病棟やリハビリ施設に移り、長く入院して出ていく患者は非常に少ない。その辺変化が激しいと感じます。

●バクバクのメンバーです。永瀬さんのお話は何度聞いても勉強になります。巽君のヘルパーは私もできます。彼は若いお姉さんが好みのようで、おばちゃんは好まれないかもしれないのですが・・。人工呼吸器をつけて地域の学校に行くのは、私の息子(現在26歳)も子ども時代普通学校に通いました。30年前から地域の中で学び育つということが行われてきた歴史があります。大阪は人工呼吸器を付けた子は地域の学校に行っている子の方が多いのです。少しずつ変わってきているし、差別解消法で弾みがつくのかもしれません。呼吸器を着けている子はとても面白いです。命の塊なので、接していると自分も元気になるし、何かをしなくてはと考えるようになるのです。

●巽さんは小学校でお話されてきたということですが、どんなお話をされていますか?永瀬さんには、本日のパワポを紙芝居にするつもりはないかお聞きしたい。

巽)低学年には人工呼吸器の絵を描いてどこで息をするかなど説明しています。友達を大事にしようと。中学年は、苦手なことがあってもスタート地点はどこからでもよいと話しました。高学年には、命を大切にしない子がいる。私は二度と笑えないと思ったが、今楽しいし希望を持っている。いつか必ず雨は止むんだよと話しました。

永瀬)私は人に伝えるというより、個人的経験で感じたことを出した時に、皆さんの表情やご意見で気づくことが沢山ある。自分のために話させて頂きました。

●尊厳死法案が上程されるのではと言われています。法律ができるということは国策として尊厳死を推進することになります。「死に方は自分で決めてよい」と言いながら、早く死ぬ方向性を国が示すことになります。国が決めることではないし、国会上程となったら私たちも反対の輪の中に入っていきたいと思います。

これが現在の病院です。病院らしくない病院ですが、そういうつもりで造りました。右の写真は、最初の病院で、今診療所になっています。これは従来の病院と変わらないですね。私は新病院を造る時に、病院というのは収容所だなと思って、そうでないような病院にしたいということで、《病院らしくない病院》という建築コンセプトで造りました。

これが現在の病院です。病院らしくない病院ですが、そういうつもりで造りました。右の写真は、最初の病院で、今診療所になっています。これは従来の病院と変わらないですね。私は新病院を造る時に、病院というのは収容所だなと思って、そうでないような病院にしたいということで、《病院らしくない病院》という建築コンセプトで造りました。 大雑把に言いますと地域包括医療ケア、病院・外来・サテライト診療所・老健・在宅医療があるので保健医療福祉複合体の少なくともゆりかごから墓場まで診れる医療機関です。天心堂にかかっておれば、何とかなるだろうという安心感を地域に提供するということです。基本理念としては、患者さんのいのちと人権を尊重し、ぬくもりのある医療・介護・福祉を提供するということでやってきております。

大雑把に言いますと地域包括医療ケア、病院・外来・サテライト診療所・老健・在宅医療があるので保健医療福祉複合体の少なくともゆりかごから墓場まで診れる医療機関です。天心堂にかかっておれば、何とかなるだろうという安心感を地域に提供するということです。基本理念としては、患者さんのいのちと人権を尊重し、ぬくもりのある医療・介護・福祉を提供するということでやってきております。 7対1看護という診療報酬制度ができました。一人の看護師が24時間の間に7人の患者を看護するということ。10対1は一人で10人。13対1は一人で13人。7対1だったら、10対1と比べると100床当り年間1億円ぐらい収入が変わります。そういうことで、これに最初に気づいたのは、東大、京大。一番激しかったのは東大で、全国1千ぐらいある看護学校の中で500ぐらい回って、東大に来ませんかと。北海道の田舎の看護学校に行って来ませんかと言ったら、北海道で看護学校に行っていますと、東京に行くことだってかなわない、あるいは公務員になることにもかなわないということですから、誘いに乗ってすっーと行くわけです。そういうわけで全国的に中小病院の看護師が少なくなった。新卒看護師の引き抜き合戦ですね。これはすさまじかったですね。

7対1看護という診療報酬制度ができました。一人の看護師が24時間の間に7人の患者を看護するということ。10対1は一人で10人。13対1は一人で13人。7対1だったら、10対1と比べると100床当り年間1億円ぐらい収入が変わります。そういうことで、これに最初に気づいたのは、東大、京大。一番激しかったのは東大で、全国1千ぐらいある看護学校の中で500ぐらい回って、東大に来ませんかと。北海道の田舎の看護学校に行って来ませんかと言ったら、北海道で看護学校に行っていますと、東京に行くことだってかなわない、あるいは公務員になることにもかなわないということですから、誘いに乗ってすっーと行くわけです。そういうわけで全国的に中小病院の看護師が少なくなった。新卒看護師の引き抜き合戦ですね。これはすさまじかったですね。

2015年6月30日は、経済・財政一体改革推進委員会がつくられました。これで完全に民主党の構想は骨抜きにされました。

2015年6月30日は、経済・財政一体改革推進委員会がつくられました。これで完全に民主党の構想は骨抜きにされました。 2014年のデータで、国保の保険料は8万3千円ですけれど、一人当たりの医療費は31万円。協会けんぽの一人当りの医療費は16万円で、健保組合と共済組合のそれは14万円で、国保の一人当りの医療費の半分以下です。後期高齢者医療制度は、高齢化でいろいろな病気が出てきますけれど、約92万円です。保険料は6万7千円ですが。こういうバラツキが非常に大きい。これは社会保障の基本的な考え方が、小手先でいろいろなことをやっているからこういうことが起こってきています。

2014年のデータで、国保の保険料は8万3千円ですけれど、一人当たりの医療費は31万円。協会けんぽの一人当りの医療費は16万円で、健保組合と共済組合のそれは14万円で、国保の一人当りの医療費の半分以下です。後期高齢者医療制度は、高齢化でいろいろな病気が出てきますけれど、約92万円です。保険料は6万7千円ですが。こういうバラツキが非常に大きい。これは社会保障の基本的な考え方が、小手先でいろいろなことをやっているからこういうことが起こってきています。 とにかく、抑制、抑制、抑制になっています。悪名高い7対1をみてみます。

とにかく、抑制、抑制、抑制になっています。悪名高い7対1をみてみます。

日本がなぜ長寿世界一を達成できたのか、現在、女性が86歳、男性が80歳、平均寿命が。安い医療費でここまで達成できたというのは、国際的に評価されています。日本の皆保険制度。それができたのはなぜかということはマスメディアで取り上げられることはないのですが。要するに、診療所、中小病院、大病院というのが役割分担を自動的にしていたということ。例えば、診療所で診れないから、A病院で診てくれないかと、地域の。A病院はこちらで受けましょうということになる。ところが診療所から送られてきたがうちの病院では難しい、例えば、血液疾患などでA病院で受けるのは難しいということになったら、大病院に送りましょうということになる。地域のA病院の診療内容についてだいたい見当がつきますから、ここに送ってもしょうがないということになれば、大病院に直接送るということになる。

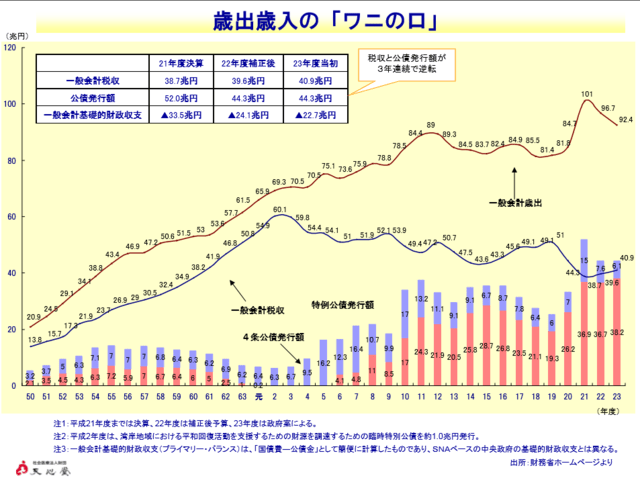

日本がなぜ長寿世界一を達成できたのか、現在、女性が86歳、男性が80歳、平均寿命が。安い医療費でここまで達成できたというのは、国際的に評価されています。日本の皆保険制度。それができたのはなぜかということはマスメディアで取り上げられることはないのですが。要するに、診療所、中小病院、大病院というのが役割分担を自動的にしていたということ。例えば、診療所で診れないから、A病院で診てくれないかと、地域の。A病院はこちらで受けましょうということになる。ところが診療所から送られてきたがうちの病院では難しい、例えば、血液疾患などでA病院で受けるのは難しいということになったら、大病院に送りましょうということになる。地域のA病院の診療内容についてだいたい見当がつきますから、ここに送ってもしょうがないということになれば、大病院に直接送るということになる。 それから一般会計の歳出ですね、これはワニの口というんですね。これが益々開いている。だから、税金、所得税などを上げることによって、ここを狭めなければ財政的に破綻するというのが見えているわけです。下あご・税収が上がらず、上あご・歳出が開き続ければ生きていけない。下あごをあげ、上あごを押さえ閉じなければならないと生き続けられない。しかし、国は下あごをあげずに、税収をあげずに歳出を抑え続けることしか考えていない。歳出の目の仇にしているのが社会保障です。

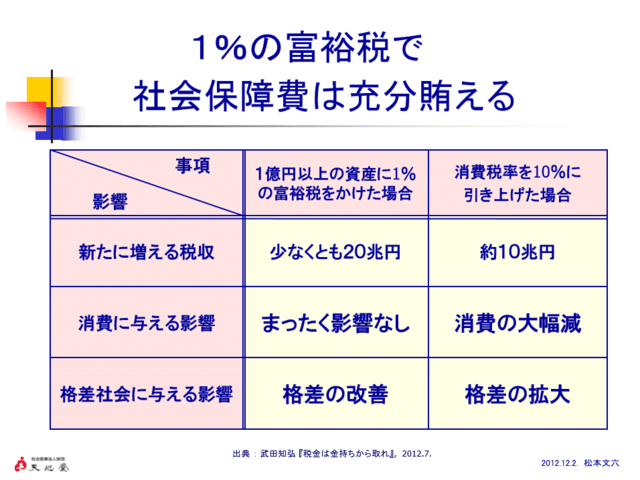

それから一般会計の歳出ですね、これはワニの口というんですね。これが益々開いている。だから、税金、所得税などを上げることによって、ここを狭めなければ財政的に破綻するというのが見えているわけです。下あご・税収が上がらず、上あご・歳出が開き続ければ生きていけない。下あごをあげ、上あごを押さえ閉じなければならないと生き続けられない。しかし、国は下あごをあげずに、税収をあげずに歳出を抑え続けることしか考えていない。歳出の目の仇にしているのが社会保障です。 ところが社会保障の問題は、元財務省の役人だった武田知弘さんが「税金は金持ちから取れ」という本を出しています。その本を見ますと、所得が1億円の人の1980年と2010年の税率の違いですね、所得税は75%だったのが、今は40%、住民税も低くなっています。合計の負担額は金持ちは88%負担しなければならなかったのが、今は50%なんです。相続税の最高税率は、だんだん下がってきています。そういうような現実があるわけです。

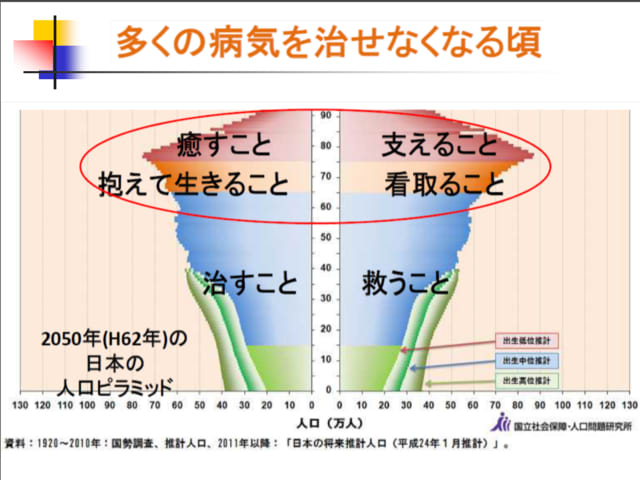

ところが社会保障の問題は、元財務省の役人だった武田知弘さんが「税金は金持ちから取れ」という本を出しています。その本を見ますと、所得が1億円の人の1980年と2010年の税率の違いですね、所得税は75%だったのが、今は40%、住民税も低くなっています。合計の負担額は金持ちは88%負担しなければならなかったのが、今は50%なんです。相続税の最高税率は、だんだん下がってきています。そういうような現実があるわけです。 大きく時代が変わってきているのは、90年の人口ピラミッド、こういうことです。90年頃は、医療機関も治すこと、救うこと、そこに主眼の医療でした。ところが、現在の人口構成はこういうふうに変わってきています。そうすると、高齢者に対しては癒すこと、抱えて生きること、支えること、看取ることです。治すこと、救うことが非常に少ない。むしろこちらの方が大事な医療になってきています。多くの病気を治せなくなっているわけです。こういうふうに人口構造も大幅に変わってきている。2050年ですけれども。医療機関も発想を転換しないと生きていけないような時代になっています。

大きく時代が変わってきているのは、90年の人口ピラミッド、こういうことです。90年頃は、医療機関も治すこと、救うこと、そこに主眼の医療でした。ところが、現在の人口構成はこういうふうに変わってきています。そうすると、高齢者に対しては癒すこと、抱えて生きること、支えること、看取ることです。治すこと、救うことが非常に少ない。むしろこちらの方が大事な医療になってきています。多くの病気を治せなくなっているわけです。こういうふうに人口構造も大幅に変わってきている。2050年ですけれども。医療機関も発想を転換しないと生きていけないような時代になっています。

私はこういうふうに考えています。医療を社会的共通資本として位置づけて、評価する。累進課税の税率の見直し、その一部を医療・介護に投入する。医師の数を人口10万人当たり400人以上に増員する。専門医制度を見直す。今、専門医制度が見直されていますけれど、大学の復権を目指すような専門医制度では駄目です。新卒の卒後臨床医制度の中で新卒の医学生が大学から逃げ出したというのは、病気を治す医者になりたいのに、研究の下請けをするのが嫌だということですよ。その大学が復権を目指しています。大学もずいぶん後れているようです。専門医制度というのは、先進国の中で日本が一番後れているようです。専門医の数を日本の疾病構造に合わせてそれぞれの専門医領域の医者の数に定数を設ければ、まず質が上がります。例えば、脳外科300人とすれば、そこに500人応募すれば、みんな勉強しなければならないですよね。そういう意味で定数を設ける必要があると思います。

私はこういうふうに考えています。医療を社会的共通資本として位置づけて、評価する。累進課税の税率の見直し、その一部を医療・介護に投入する。医師の数を人口10万人当たり400人以上に増員する。専門医制度を見直す。今、専門医制度が見直されていますけれど、大学の復権を目指すような専門医制度では駄目です。新卒の卒後臨床医制度の中で新卒の医学生が大学から逃げ出したというのは、病気を治す医者になりたいのに、研究の下請けをするのが嫌だということですよ。その大学が復権を目指しています。大学もずいぶん後れているようです。専門医制度というのは、先進国の中で日本が一番後れているようです。専門医の数を日本の疾病構造に合わせてそれぞれの専門医領域の医者の数に定数を設ければ、まず質が上がります。例えば、脳外科300人とすれば、そこに500人応募すれば、みんな勉強しなければならないですよね。そういう意味で定数を設ける必要があると思います。 表の左側は総合診療医、専門医主体。専門医教育が過度になっているので、非常に問題です。この間、若い医者に言ったのですが、「あなたたちこの病院に残っていても管理者になれるのは一人しかいない」と。「あとは定年が来たらどうするのですか」と、「開業しなければいかんですよ」と。「人生長いのだから、65で定年になっても、一般の病気を診れるようになっていないと。俺は消化器しか診ないと、腎臓しか診ないと言ったら、患者さんは来ないよ」と。今の開業医の先生は、内視鏡と超音波ができるようになっています。だから、専門医教育の弊害というのは大きいですね。

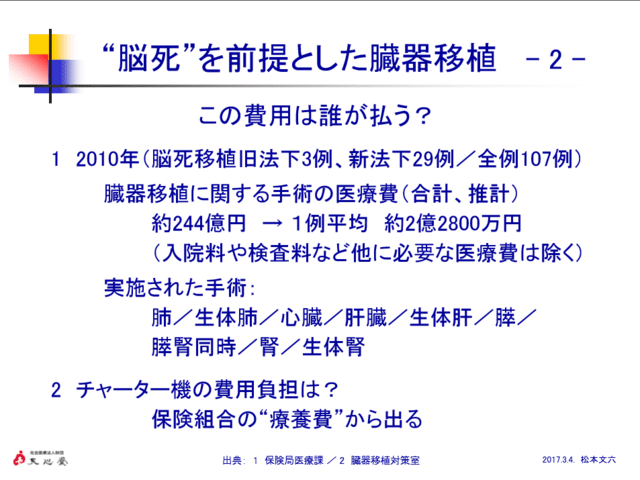

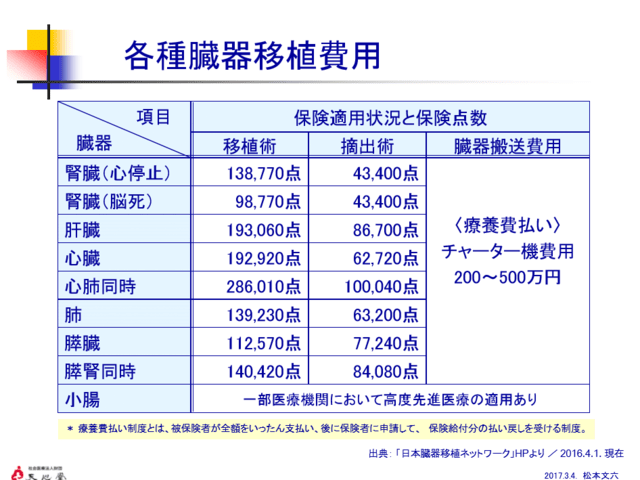

表の左側は総合診療医、専門医主体。専門医教育が過度になっているので、非常に問題です。この間、若い医者に言ったのですが、「あなたたちこの病院に残っていても管理者になれるのは一人しかいない」と。「あとは定年が来たらどうするのですか」と、「開業しなければいかんですよ」と。「人生長いのだから、65で定年になっても、一般の病気を診れるようになっていないと。俺は消化器しか診ないと、腎臓しか診ないと言ったら、患者さんは来ないよ」と。今の開業医の先生は、内視鏡と超音波ができるようになっています。だから、専門医教育の弊害というのは大きいですね。 今、保険の適用になっていますよね、保険の適用になる前に“脳死”下の臓器移植医療の医療費総額を厚労省に聞きましたが、あまり詳しく教えてくれませんでした。阿部知子さんの事務所を通して聞いてもらったけれど、詳しく教えないです。手術の費用というのは、一人当り2億円を超していた。これは保険に適用されていないからそういう額になっただろうと思う。今はチャーター機の費用は療養費から出るそうです。チャーター機の費用は200万から500万ぐらいらしいです。これも療養費払いで患者負担は少ないです。それぞれ移植術、それから摘出術、摘出して移植するということになりますから、こういう形で値段が決まっています。

今、保険の適用になっていますよね、保険の適用になる前に“脳死”下の臓器移植医療の医療費総額を厚労省に聞きましたが、あまり詳しく教えてくれませんでした。阿部知子さんの事務所を通して聞いてもらったけれど、詳しく教えないです。手術の費用というのは、一人当り2億円を超していた。これは保険に適用されていないからそういう額になっただろうと思う。今はチャーター機の費用は療養費から出るそうです。チャーター機の費用は200万から500万ぐらいらしいです。これも療養費払いで患者負担は少ないです。それぞれ移植術、それから摘出術、摘出して移植するということになりますから、こういう形で値段が決まっています。 私が外来で6~7年前に、開業医から心電図がおかしいから診てくれと患者さんを送ってきました。来られてすぐに心電図と胸の写真を撮ったのですが、そんなにおかしいことはなかったので、24時間の心電図をとりましょうと言いました。24時間の心電図をとると何か出てくるかなと思って。その患者さんは言いました、その時は6月だったのですが、「先生、11月まで待ってくれ」と。最初意味がわからなかったですね。どうしてなのと聞いたら、「ふところが寂しいのです」と。24時間心電図は1万5千円かかる。1割負担だったら1500円、3割負担だったら4,500円。「11月になれば70歳になる。そうすれば1割負担になるのです」と言われた時はびっくりしました。そうかと思って。その間におかしくなったらどうするかと思って患者さんに言いました。胸の違和感があったら、もう救急車で来なさいと、金の問題はどうかするからということで帰したのですが、幸いなことに11月まで何もなくて、その後の24時間心電図でも異常はなかったです。

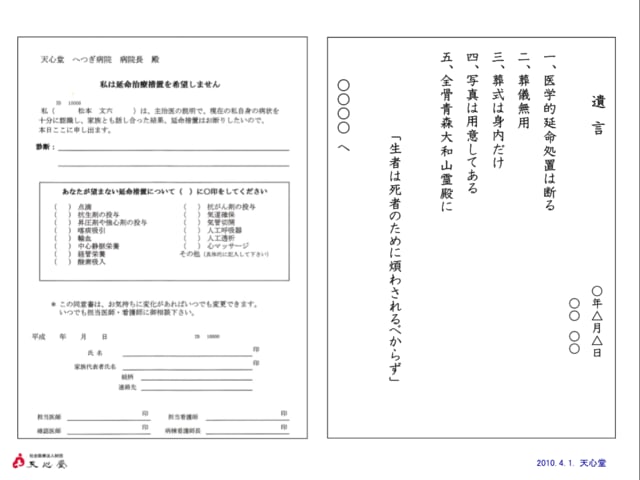

私が外来で6~7年前に、開業医から心電図がおかしいから診てくれと患者さんを送ってきました。来られてすぐに心電図と胸の写真を撮ったのですが、そんなにおかしいことはなかったので、24時間の心電図をとりましょうと言いました。24時間の心電図をとると何か出てくるかなと思って。その患者さんは言いました、その時は6月だったのですが、「先生、11月まで待ってくれ」と。最初意味がわからなかったですね。どうしてなのと聞いたら、「ふところが寂しいのです」と。24時間心電図は1万5千円かかる。1割負担だったら1500円、3割負担だったら4,500円。「11月になれば70歳になる。そうすれば1割負担になるのです」と言われた時はびっくりしました。そうかと思って。その間におかしくなったらどうするかと思って患者さんに言いました。胸の違和感があったら、もう救急車で来なさいと、金の問題はどうかするからということで帰したのですが、幸いなことに11月まで何もなくて、その後の24時間心電図でも異常はなかったです。 これは、ある人の遺言書です。遺言書で通用するのは、公証人役場で確認をしないといけませんが、こういうのがあった時にどうするか。医学的延命処置は断る、葬儀無用、葬式は身内だけ、写真は用意してある。大和山というところの信者さんで、93歳で亡くなった時に家から出て来たといいます。それで、この通りにやりましょうということになりました。遺言書にある「生者は死者のために煩わされるべからず」ということを書いてありました。これは本物の遺言書だったのですね。問題は、兄弟が多いとか、東京とか大阪に住んでいて、亡くなったとかには、距離の遠い人の文句というのは非常に多い。そういう場合を想定して、公証人役場で遺言書を承認してもらったらいいのではないかと思います。

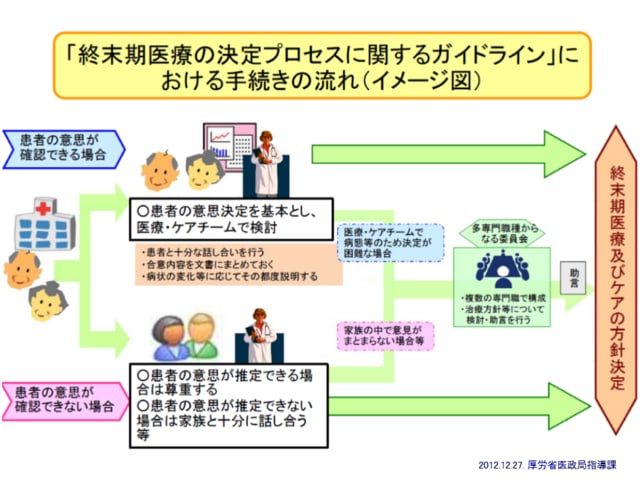

これは、ある人の遺言書です。遺言書で通用するのは、公証人役場で確認をしないといけませんが、こういうのがあった時にどうするか。医学的延命処置は断る、葬儀無用、葬式は身内だけ、写真は用意してある。大和山というところの信者さんで、93歳で亡くなった時に家から出て来たといいます。それで、この通りにやりましょうということになりました。遺言書にある「生者は死者のために煩わされるべからず」ということを書いてありました。これは本物の遺言書だったのですね。問題は、兄弟が多いとか、東京とか大阪に住んでいて、亡くなったとかには、距離の遠い人の文句というのは非常に多い。そういう場合を想定して、公証人役場で遺言書を承認してもらったらいいのではないかと思います。 厚労省が終末期医療についての基本的考え方を整理したイメージ図です。こういう形で考えたらどうでしょうかという提案をした。これは特に大きな問題はないだろうと思います。

厚労省が終末期医療についての基本的考え方を整理したイメージ図です。こういう形で考えたらどうでしょうかという提案をした。これは特に大きな問題はないだろうと思います。

私は文化人類学の研究をしています。文化人類学というのは、研究室の外に出て実際の社会の現場で何が起きているかを知るところから議論を組み立てていく、そういう手法で研究する学問です。私の場合は、主に2002年~2008年にかけて、日本の脳死・臓器移植についての調査をし、その結果をもとに博士論文を書きました。その後、法律が変わった後の動向なども加えて、2015年に『臓器移植の人類学-身体の贈与と情動の経済』を出版しました。これは博士論文をベースにして書いた本ですので、インタビューの内容や調査結果なども入っています。本日は、この本の内容にも触れながら、噛み砕いてお話をしたいと思います。

私は文化人類学の研究をしています。文化人類学というのは、研究室の外に出て実際の社会の現場で何が起きているかを知るところから議論を組み立てていく、そういう手法で研究する学問です。私の場合は、主に2002年~2008年にかけて、日本の脳死・臓器移植についての調査をし、その結果をもとに博士論文を書きました。その後、法律が変わった後の動向なども加えて、2015年に『臓器移植の人類学-身体の贈与と情動の経済』を出版しました。これは博士論文をベースにして書いた本ですので、インタビューの内容や調査結果なども入っています。本日は、この本の内容にも触れながら、噛み砕いてお話をしたいと思います。

科学者が権力を持っていると捉えなければならないのは、先ほどの発表の図でいうと、ポスト・ノーマルサイエンスという、社会の中に科学が入り込んでいる状況ですね。この状態では、科学者は権力を持っているというのは正しいと思います。それを政治的に利用する科学者がいることもあるでしょう。そこで、どういう対抗言説を作るのかを方法論として考えなければならないと思うんですね。個人的に科学者にノーと言うことはできます。けれども、それで社会が変わるかどうかはまた別の話です。ポスト・ノーマルサイエンスにおける市民の位置づけというのは、まさにそこにあって、なんらかの対抗言説なり、知識の別の生産の仕方を考えていかなければならない。それが、私にとっては、臓器移植について考えはじめたことで気がついた、今後の課題になっています。そういう意味でいうと、臓器移植は、やはり歴史的に重要な出来事だと思いますね。つまり、市民を巻き込んだ大きな対立点が科学実践のなかに現れて、非常に大きな論争を引き起こしている。こういう対立が社会の中に科学論争として現れてくるということの、非常に早い例の一つだと思っています。

科学者が権力を持っていると捉えなければならないのは、先ほどの発表の図でいうと、ポスト・ノーマルサイエンスという、社会の中に科学が入り込んでいる状況ですね。この状態では、科学者は権力を持っているというのは正しいと思います。それを政治的に利用する科学者がいることもあるでしょう。そこで、どういう対抗言説を作るのかを方法論として考えなければならないと思うんですね。個人的に科学者にノーと言うことはできます。けれども、それで社会が変わるかどうかはまた別の話です。ポスト・ノーマルサイエンスにおける市民の位置づけというのは、まさにそこにあって、なんらかの対抗言説なり、知識の別の生産の仕方を考えていかなければならない。それが、私にとっては、臓器移植について考えはじめたことで気がついた、今後の課題になっています。そういう意味でいうと、臓器移植は、やはり歴史的に重要な出来事だと思いますね。つまり、市民を巻き込んだ大きな対立点が科学実践のなかに現れて、非常に大きな論争を引き起こしている。こういう対立が社会の中に科学論争として現れてくるということの、非常に早い例の一つだと思っています。 第9回市民講座では、バクバクの会会員のお二人に講演して頂きました。お二人のお子さんは、一時は脳死に近い状態と診断されましたが、その後状態が安定し、自宅療養生活を開始、現在は小学生です。お子さんの病気とこれまでの経緯、自宅生活、学校生活、生活や医療の中で感じてきたことをお話して頂きました。

第9回市民講座では、バクバクの会会員のお二人に講演して頂きました。お二人のお子さんは、一時は脳死に近い状態と診断されましたが、その後状態が安定し、自宅療養生活を開始、現在は小学生です。お子さんの病気とこれまでの経緯、自宅生活、学校生活、生活や医療の中で感じてきたことをお話して頂きました。 我が家には、呼吸器と共に暮らす、重度脳性まひと言われる10歳の息子〈康裕〉がおります。一時は脳死に近い状態と言われ、もう眼を開けることはないのではないかと言われましたが、少しずつですがいろんな成長を見せてくれています。笑う事や泣くこと、動くこと、人が当たり前にできるほとんどのことができませんが、でも彼の周りにはたくさんの笑顔があり、その中で私は康裕と一緒に生きています。この子からたくさんの大切なもの、そして“ただいること”その存在の尊さを教えられました。何もできなくても、今心臓が動いて生きていること、これほど価値のある命はないと思います。だからこそ私は怖いです。何かができないと除外されてしまう、生きる道を閉ざされる、誘導もある「臓器移植法」は怖いと思います。

我が家には、呼吸器と共に暮らす、重度脳性まひと言われる10歳の息子〈康裕〉がおります。一時は脳死に近い状態と言われ、もう眼を開けることはないのではないかと言われましたが、少しずつですがいろんな成長を見せてくれています。笑う事や泣くこと、動くこと、人が当たり前にできるほとんどのことができませんが、でも彼の周りにはたくさんの笑顔があり、その中で私は康裕と一緒に生きています。この子からたくさんの大切なもの、そして“ただいること”その存在の尊さを教えられました。何もできなくても、今心臓が動いて生きていること、これほど価値のある命はないと思います。だからこそ私は怖いです。何かができないと除外されてしまう、生きる道を閉ざされる、誘導もある「臓器移植法」は怖いと思います。 「蘇生どうしますか?心臓に注射打つならサインして!」そう言われ、「お願いします。」と言った私には、今までの迷いは全て吹っ切れていました。死にたい子どもなんている訳じゃない。何もできないなら幸せじゃないというのは親のエゴだと思った。見えなくても、聞こえなくてもいい。出来ない事はママが補うから。一緒にいようよ。楽しいこといっぱいしよう。友達100人作ろうよ。と約束しました。この時の約束が、私と康裕の原点です。あの時、康裕は奇跡的に命を取りとめました。もう眼を覚ますことはないだろうと言われましたが、命に感謝しました。心臓の音を毎日聞いていました。「とくんとくん」と聞こえるんです。身体も温かい、今日も生きていてくれている、それだけでよかったのです。

「蘇生どうしますか?心臓に注射打つならサインして!」そう言われ、「お願いします。」と言った私には、今までの迷いは全て吹っ切れていました。死にたい子どもなんている訳じゃない。何もできないなら幸せじゃないというのは親のエゴだと思った。見えなくても、聞こえなくてもいい。出来ない事はママが補うから。一緒にいようよ。楽しいこといっぱいしよう。友達100人作ろうよ。と約束しました。この時の約束が、私と康裕の原点です。あの時、康裕は奇跡的に命を取りとめました。もう眼を覚ますことはないだろうと言われましたが、命に感謝しました。心臓の音を毎日聞いていました。「とくんとくん」と聞こえるんです。身体も温かい、今日も生きていてくれている、それだけでよかったのです。 そして今、康裕は地域の小学校4年生になりました。朝「行ってらっしゃい」と送り出し、夕方「お帰り。」と、帰ってくるまで、子どもの世界にいます。

そして今、康裕は地域の小学校4年生になりました。朝「行ってらっしゃい」と送り出し、夕方「お帰り。」と、帰ってくるまで、子どもの世界にいます。 意識がないように見える娘を持って、手前に来る境界線に気づいてしまった以上は、声を出すようにするしかない。万一、娘が親よりも長生きした時、どういう時代になっているのか?生活できるそんな社会になっているだろうか、と考えています。

意識がないように見える娘を持って、手前に来る境界線に気づいてしまった以上は、声を出すようにするしかない。万一、娘が親よりも長生きした時、どういう時代になっているのか?生活できるそんな社会になっているだろうか、と考えています。