第11回市民講座の報告(2-2)

Ⅴ 本来の社会保障制度はどうあるべきか

本来の社会保障はどうあるべきかということを考えておく必要があるのではないかと思います。

日本がなぜ長寿世界一を達成できたのか、現在、女性が86歳、男性が80歳、平均寿命が。安い医療費でここまで達成できたというのは、国際的に評価されています。日本の皆保険制度。それができたのはなぜかということはマスメディアで取り上げられることはないのですが。要するに、診療所、中小病院、大病院というのが役割分担を自動的にしていたということ。例えば、診療所で診れないから、A病院で診てくれないかと、地域の。A病院はこちらで受けましょうということになる。ところが診療所から送られてきたがうちの病院では難しい、例えば、血液疾患などでA病院で受けるのは難しいということになったら、大病院に送りましょうということになる。地域のA病院の診療内容についてだいたい見当がつきますから、ここに送ってもしょうがないということになれば、大病院に直接送るということになる。

日本がなぜ長寿世界一を達成できたのか、現在、女性が86歳、男性が80歳、平均寿命が。安い医療費でここまで達成できたというのは、国際的に評価されています。日本の皆保険制度。それができたのはなぜかということはマスメディアで取り上げられることはないのですが。要するに、診療所、中小病院、大病院というのが役割分担を自動的にしていたということ。例えば、診療所で診れないから、A病院で診てくれないかと、地域の。A病院はこちらで受けましょうということになる。ところが診療所から送られてきたがうちの病院では難しい、例えば、血液疾患などでA病院で受けるのは難しいということになったら、大病院に送りましょうということになる。地域のA病院の診療内容についてだいたい見当がつきますから、ここに送ってもしょうがないということになれば、大病院に直接送るということになる。

中小病院がそういう意味で、トリアージ、災害医療の時に、助かる人を優先して、ちょっとこれは駄目だという人はすぐ手をそこにのばさないというのがトリアージですね。そういう機能をもっていた。そういうことが長寿世界一に達成できた要因だろうと思います。

ところが今、中小病院をつぶそうというような形の政策がいっぱいとられています。先ほど言いましたように医療崩壊というのは中小病院ですよね。あるいは医療保険を3年間にわたって毎年5000億円圧縮するということになると、また中小病院が打撃を受ける。大病院は生き残らせるというのが基本です。

大病院は医者が天から降ってくるようなものです。例えば、大病院の医者が一人辞めれば、大学から一人派遣すると。だけれど、中小病院が一人辞めても大学から全く派遣しないということですね。そういうような問題があって、国は大病院重視の方向で動いていますね。

日本がなぜ長寿世界一を達成できたのか、現在、女性が86歳、男性が80歳、平均寿命が。安い医療費でここまで達成できたというのは、国際的に評価されています。日本の皆保険制度。それができたのはなぜかということはマスメディアで取り上げられることはないのですが。要するに、診療所、中小病院、大病院というのが役割分担を自動的にしていたということ。例えば、診療所で診れないから、A病院で診てくれないかと、地域の。A病院はこちらで受けましょうということになる。ところが診療所から送られてきたがうちの病院では難しい、例えば、血液疾患などでA病院で受けるのは難しいということになったら、大病院に送りましょうということになる。地域のA病院の診療内容についてだいたい見当がつきますから、ここに送ってもしょうがないということになれば、大病院に直接送るということになる。

日本がなぜ長寿世界一を達成できたのか、現在、女性が86歳、男性が80歳、平均寿命が。安い医療費でここまで達成できたというのは、国際的に評価されています。日本の皆保険制度。それができたのはなぜかということはマスメディアで取り上げられることはないのですが。要するに、診療所、中小病院、大病院というのが役割分担を自動的にしていたということ。例えば、診療所で診れないから、A病院で診てくれないかと、地域の。A病院はこちらで受けましょうということになる。ところが診療所から送られてきたがうちの病院では難しい、例えば、血液疾患などでA病院で受けるのは難しいということになったら、大病院に送りましょうということになる。地域のA病院の診療内容についてだいたい見当がつきますから、ここに送ってもしょうがないということになれば、大病院に直接送るということになる。中小病院がそういう意味で、トリアージ、災害医療の時に、助かる人を優先して、ちょっとこれは駄目だという人はすぐ手をそこにのばさないというのがトリアージですね。そういう機能をもっていた。そういうことが長寿世界一に達成できた要因だろうと思います。

ところが今、中小病院をつぶそうというような形の政策がいっぱいとられています。先ほど言いましたように医療崩壊というのは中小病院ですよね。あるいは医療保険を3年間にわたって毎年5000億円圧縮するということになると、また中小病院が打撃を受ける。大病院は生き残らせるというのが基本です。

大病院は医者が天から降ってくるようなものです。例えば、大病院の医者が一人辞めれば、大学から一人派遣すると。だけれど、中小病院が一人辞めても大学から全く派遣しないということですね。そういうような問題があって、国は大病院重視の方向で動いていますね。

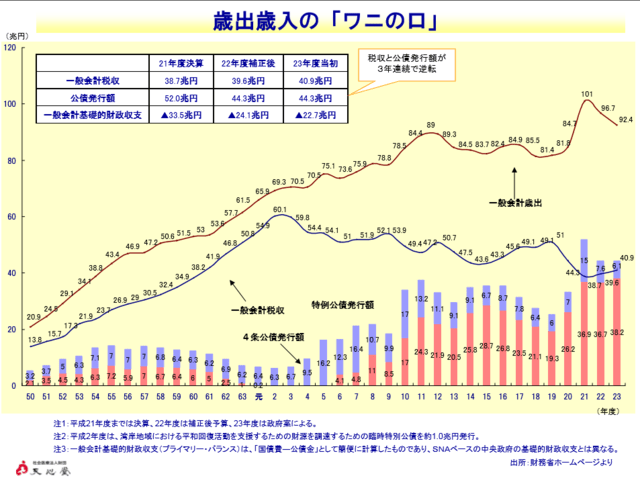

それから一般会計の歳出ですね、これはワニの口というんですね。これが益々開いている。だから、税金、所得税などを上げることによって、ここを狭めなければ財政的に破綻するというのが見えているわけです。下あご・税収が上がらず、上あご・歳出が開き続ければ生きていけない。下あごをあげ、上あごを押さえ閉じなければならないと生き続けられない。しかし、国は下あごをあげずに、税収をあげずに歳出を抑え続けることしか考えていない。歳出の目の仇にしているのが社会保障です。

それから一般会計の歳出ですね、これはワニの口というんですね。これが益々開いている。だから、税金、所得税などを上げることによって、ここを狭めなければ財政的に破綻するというのが見えているわけです。下あご・税収が上がらず、上あご・歳出が開き続ければ生きていけない。下あごをあげ、上あごを押さえ閉じなければならないと生き続けられない。しかし、国は下あごをあげずに、税収をあげずに歳出を抑え続けることしか考えていない。歳出の目の仇にしているのが社会保障です。社会保障費に関する国民の意見をみてみます。これは、インターネットアンケート調査で、三菱総研がやっているものです。「社会保障の給付水準を維持するための負担増を容認するものが5割弱」、「ある程度の負担の増加はやむを得ない」と「大幅な負担の増加もやむを得ない」を合わせると50%です。「給付水準をある程度下げても従来どおりの負担とすべき」という意見が21.8%。給付水準をある程度下げるというのはどういうことはわかりませんけれども。「大幅に引き下げて、負担を減らすことを優先すべき」という意見が14.4%で合計36.2%です。

やはり大多数は一定の負担はやむを得ないと言っているわけです。それを個人に負担させるのではなくて、国としてどうするのか考えてほしい。

高齢者と現役世代のギャップ。よく国の審議会で、健保連がよく言うのは、若い世代が負担ばかりしてから、高齢者の負担までする必要がないというようなことがあるのですが、実際のアンケートでは、「高齢者と現役世代双方の負担の増加はやむを得ない」は約52%ある。「高齢者に現在以上の負担を求めるべきではなく、現役世代の負担の増加はやむを得ない」という意見が15%、計67%です。しかし、「高齢者の負担増加はやむを得ない」という意見の人が22.3%あります。世間の人はそういうふうに考えて、高齢者に対してきちっとしなければいけないと思っている方が結構多い。国は67%に対して全く正反対の22.3%の方のことを言っています。安倍政権なんか特にそうです。

「今の社会保障制度が安心できますか?」というのは、あまり安心できないが44.6%。安心できないが28.0%。完全に70%を超えています。安心できない社会保障というのは、意味がない。

在宅医療、在宅医療ということを言っていますが、「在宅での医療・介護に賛成する最も大きな理由は何ですか」というのは、住み慣れた自宅や地域で生活する方が安心だからと半数を超しています。医療や介護の財政を維持する必要があるからという意見が30.5%あり、そう意味で国がやっているんだろうと理解を示しています。

「在宅での医療・介護に反対する最も大きな理由」は、家族に過重な負担がかかるから、確かに共働き家庭だったら、在宅介護をしようとすれば一人が仕事を辞めるというケースも結構あります。家族に過重な負担がかかるからというのは50%を超えています。それから、在宅での治療、介護には不安がある。今、一人暮らしというのが非常に増えています。一人暮らしになると、在宅での治療、介護には不安があるということです。それから夫婦二人、今、老夫婦二人というのが増えています。家族構成が破綻してきていますから、時代的に。そうしますと、夫の方が調子が悪くなった時に、妻の方が大変不安になるということです。そういうようなことで、こういうデータが出ていると思います。それと、やっぱり、在宅医療の認識というのは確かに、病院や介護施設でのサービスというのを過度に期待しているというところもあると思います。それが結果としてはこうデータになっているということです。

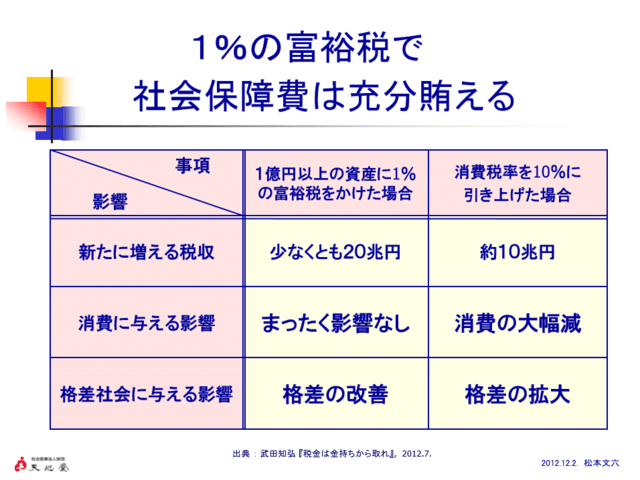

ところが社会保障の問題は、元財務省の役人だった武田知弘さんが「税金は金持ちから取れ」という本を出しています。その本を見ますと、所得が1億円の人の1980年と2010年の税率の違いですね、所得税は75%だったのが、今は40%、住民税も低くなっています。合計の負担額は金持ちは88%負担しなければならなかったのが、今は50%なんです。相続税の最高税率は、だんだん下がってきています。そういうような現実があるわけです。

ところが社会保障の問題は、元財務省の役人だった武田知弘さんが「税金は金持ちから取れ」という本を出しています。その本を見ますと、所得が1億円の人の1980年と2010年の税率の違いですね、所得税は75%だったのが、今は40%、住民税も低くなっています。合計の負担額は金持ちは88%負担しなければならなかったのが、今は50%なんです。相続税の最高税率は、だんだん下がってきています。そういうような現実があるわけです。武田知弘さんは、1億円以上の資産に1%の富裕税をかけた場合には、少なくとも年間20兆円税収は増えるというのです。消費に与える影響は全くないわけですね。だって、1億円以上の資産を持っている人は裕福ですから、ほとんど消費には影響ないと。格差の改善には役立つ。消費税を10%に引き上げた場合には10兆円しか税収は増えない。今の健康保険制度を消費税で賄うとすれば、20%から23%に上げないと賄えないというのです。だから、社会保障目的税にするということ自身は破綻しているわけです。消費税率10%、格差の拡大という問題が起こると。武田知弘さんは、そういう意味では富裕税を設けたらどうかと、戦前には富裕税があったらしいですね。

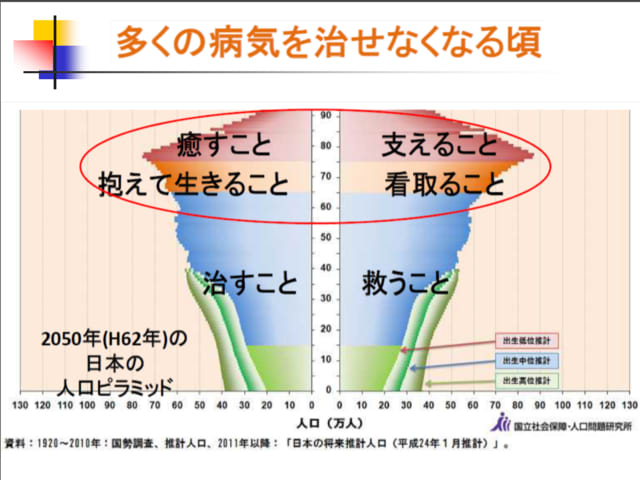

大きく時代が変わってきているのは、90年の人口ピラミッド、こういうことです。90年頃は、医療機関も治すこと、救うこと、そこに主眼の医療でした。ところが、現在の人口構成はこういうふうに変わってきています。そうすると、高齢者に対しては癒すこと、抱えて生きること、支えること、看取ることです。治すこと、救うことが非常に少ない。むしろこちらの方が大事な医療になってきています。多くの病気を治せなくなっているわけです。こういうふうに人口構造も大幅に変わってきている。2050年ですけれども。医療機関も発想を転換しないと生きていけないような時代になっています。

大きく時代が変わってきているのは、90年の人口ピラミッド、こういうことです。90年頃は、医療機関も治すこと、救うこと、そこに主眼の医療でした。ところが、現在の人口構成はこういうふうに変わってきています。そうすると、高齢者に対しては癒すこと、抱えて生きること、支えること、看取ることです。治すこと、救うことが非常に少ない。むしろこちらの方が大事な医療になってきています。多くの病気を治せなくなっているわけです。こういうふうに人口構造も大幅に変わってきている。2050年ですけれども。医療機関も発想を転換しないと生きていけないような時代になっています。

国際経済学者の宇沢さんは、『医療という人間の営みの中で最も神聖にして、最も人間的な行いに対して、利潤追求動機に基づく市場原理の適用ということは、経済学の中ですら論外。』『社会的共通資本としての医療を考える基本的視点は、医療を経済に合わせるのではなく、経済を医療に合わせることである。』、こういうことを言っています。今の経済界は、経済に医療に合わせるということですね。先ほど、経団連の会長が、社会保障ワーキンググループの主査になっていること自身、象徴的ですね。

東大の名誉教授になりましたけれど、神野さんが『人間の欲求には、NeedsとWantsがあり、医療はNeeds、後者は市場原理主義や“自己責任”主義が入ります。本来本質的に異なる。』と。「人間回復の経済学」の中で、『人間のために社会があり、経済があるのであって、経済のために社会があり人間があるのではない』というふうにも言っていますが、こういう考え方が、もうちょっと拡がらないことには、今の安倍政権で3分の2ですね、何でもかんでも法案を出せば全部通すと。この構造を変えないことには、この神野さんが言われている『人間のために社会があり、経済がある』という時代が来ないと思う。

東大の名誉教授になりましたけれど、神野さんが『人間の欲求には、NeedsとWantsがあり、医療はNeeds、後者は市場原理主義や“自己責任”主義が入ります。本来本質的に異なる。』と。「人間回復の経済学」の中で、『人間のために社会があり、経済があるのであって、経済のために社会があり人間があるのではない』というふうにも言っていますが、こういう考え方が、もうちょっと拡がらないことには、今の安倍政権で3分の2ですね、何でもかんでも法案を出せば全部通すと。この構造を変えないことには、この神野さんが言われている『人間のために社会があり、経済がある』という時代が来ないと思う。

私はこういうふうに考えています。医療を社会的共通資本として位置づけて、評価する。累進課税の税率の見直し、その一部を医療・介護に投入する。医師の数を人口10万人当たり400人以上に増員する。専門医制度を見直す。今、専門医制度が見直されていますけれど、大学の復権を目指すような専門医制度では駄目です。新卒の卒後臨床医制度の中で新卒の医学生が大学から逃げ出したというのは、病気を治す医者になりたいのに、研究の下請けをするのが嫌だということですよ。その大学が復権を目指しています。大学もずいぶん後れているようです。専門医制度というのは、先進国の中で日本が一番後れているようです。専門医の数を日本の疾病構造に合わせてそれぞれの専門医領域の医者の数に定数を設ければ、まず質が上がります。例えば、脳外科300人とすれば、そこに500人応募すれば、みんな勉強しなければならないですよね。そういう意味で定数を設ける必要があると思います。

私はこういうふうに考えています。医療を社会的共通資本として位置づけて、評価する。累進課税の税率の見直し、その一部を医療・介護に投入する。医師の数を人口10万人当たり400人以上に増員する。専門医制度を見直す。今、専門医制度が見直されていますけれど、大学の復権を目指すような専門医制度では駄目です。新卒の卒後臨床医制度の中で新卒の医学生が大学から逃げ出したというのは、病気を治す医者になりたいのに、研究の下請けをするのが嫌だということですよ。その大学が復権を目指しています。大学もずいぶん後れているようです。専門医制度というのは、先進国の中で日本が一番後れているようです。専門医の数を日本の疾病構造に合わせてそれぞれの専門医領域の医者の数に定数を設ければ、まず質が上がります。例えば、脳外科300人とすれば、そこに500人応募すれば、みんな勉強しなければならないですよね。そういう意味で定数を設ける必要があると思います。私は、医療機関を適正配置する。適正配置のことについては、結局、憲法第13条の職業選択の自由だから駄目だと言うお偉方がたくさんいるのですが、よくよく第13条を見ると、“公共の社会福祉に反しない限り”という但し書がちゃんとついています。小中学校の先生はどんな僻地にも行っています。医者も適正配置をしないと、医療費も抑えられないです。

表の中の7は補助金を公的病院だけでなく、民間病院にも出しなさいということです。公的病院は統廃合していいのではないですか。公的病院の方が非効率、そういう問題点はあります。

先ほど言った高度急性期、急性期、回復期、慢性期というのは、こういう分け方は単純ですが、すっきりすると思うんですよ。高度急性期というのは三次救急救命センターで、心筋梗塞、脳卒中、重度の交通外傷、職人的技術が非常に高い分野です。がんはすぐにしないといけないということではなくて、何日か置いても構いません。心筋梗塞は即、心臓カテーテル検査とかをしなくてはならない。こちらはそこまでの迅速性はない。500床以上の大病院は、こういう役割をもたせたらどうかと。地域の一般病院には、急性期ですね、比較的重症度と職員的技術度が低い。回復期、慢性期と、こういう分け方をして。

先ほどの病床数を減らすということですけれども、70%は民間なんですよね。民間は、自ら銀行から借りて、投資してやっているのですから、病床数を減らすというのは、強制的に減らそうというのは問題があるのですね。資産を国が取り上げるというのは。そういう意味では、もう少し地域の実情に見合った分類の仕方の方が良いです。

表の左側は総合診療医、専門医主体。専門医教育が過度になっているので、非常に問題です。この間、若い医者に言ったのですが、「あなたたちこの病院に残っていても管理者になれるのは一人しかいない」と。「あとは定年が来たらどうするのですか」と、「開業しなければいかんですよ」と。「人生長いのだから、65で定年になっても、一般の病気を診れるようになっていないと。俺は消化器しか診ないと、腎臓しか診ないと言ったら、患者さんは来ないよ」と。今の開業医の先生は、内視鏡と超音波ができるようになっています。だから、専門医教育の弊害というのは大きいですね。

表の左側は総合診療医、専門医主体。専門医教育が過度になっているので、非常に問題です。この間、若い医者に言ったのですが、「あなたたちこの病院に残っていても管理者になれるのは一人しかいない」と。「あとは定年が来たらどうするのですか」と、「開業しなければいかんですよ」と。「人生長いのだから、65で定年になっても、一般の病気を診れるようになっていないと。俺は消化器しか診ないと、腎臓しか診ないと言ったら、患者さんは来ないよ」と。今の開業医の先生は、内視鏡と超音波ができるようになっています。だから、専門医教育の弊害というのは大きいですね。 “オレゴンルール”というのがあります。アメリカの衛生局の玄関にこういうことが掲げられています。「いつでもすぐ診てもらえる。質の高い医療が受けられる。安価な医療。」。これはまさに日本の健康保険制度と言えるのですが。「人々は以下の3つのことのうち2つは自由に選択できるが、3つとも求めることは不可能である。」と衛生局に掲げられているそうです。今の日本の状態から言いますと、今まで認められていた3つの要件が日本の保険制度ではなくなってくるだろうと。安価な医療といわれるのは、最近、皆さん方、新聞で見たと思うのですが、オプシーポという薬を一年間を続けると3500万円ぐらいかかる。こんな薬が出てくると医療保険が破綻するということで、1g72万円を半額に、36万円まで厚生省は下げたと出ていましたけれども。

2005年くらい、小泉政権ができた頃から、とにかく医学というものが急速に変わって来ています。そういう点もありますし、オプシーボという高い薬が出て、これが使えなくなるという問題が、日本の社会保障制度につきつけられていると言えると思います。

2005年くらい、小泉政権ができた頃から、とにかく医学というものが急速に変わって来ています。そういう点もありますし、オプシーボという高い薬が出て、これが使えなくなるという問題が、日本の社会保障制度につきつけられていると言えると思います。

Ⅵ “脳死”臓器移植と医療費の問題

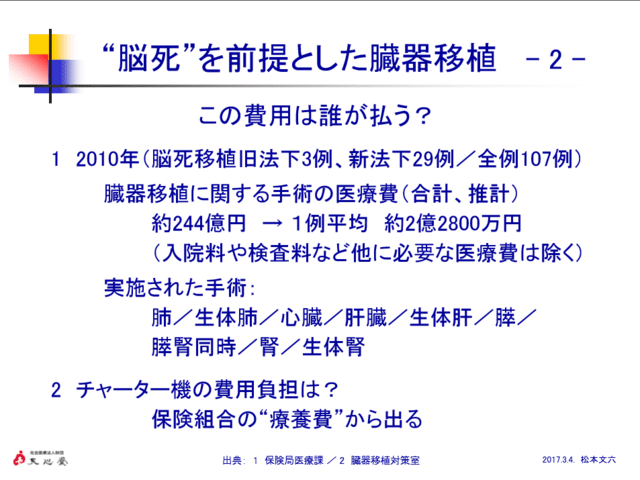

“脳死”を前提とした臓器移植は13年間で86例、不適が2例あったと思います。移植に適さなかったと。改正法実施後、2月22日まで、先ほど川見さんが言われていたいろいろな合計ではなくて、これは臓器提供は434例で、改正前と改正後で4倍に増えています。移植件数が1896件、心臓が324、こういうふうになって、生存率が92%ですね。こういうデータが日本臓器移植ネットワークのホームページに載っていました。

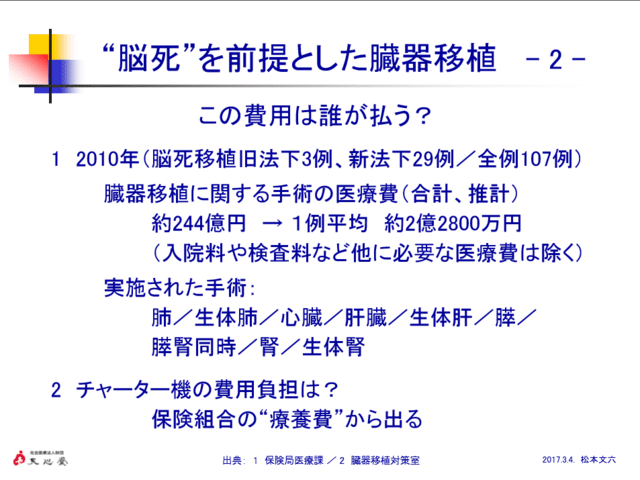

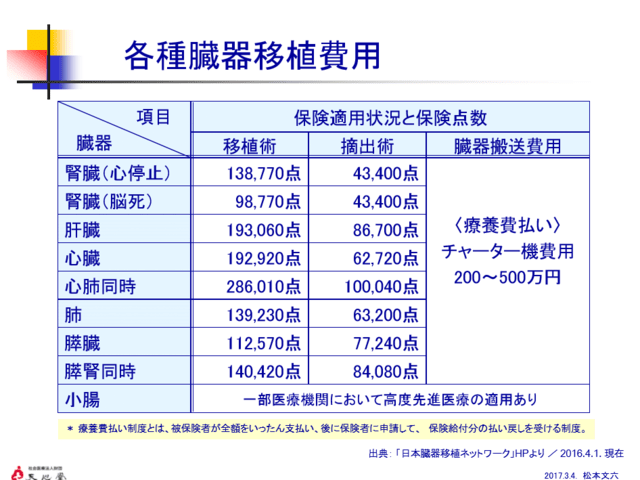

今、保険の適用になっていますよね、保険の適用になる前に“脳死”下の臓器移植医療の医療費総額を厚労省に聞きましたが、あまり詳しく教えてくれませんでした。阿部知子さんの事務所を通して聞いてもらったけれど、詳しく教えないです。手術の費用というのは、一人当り2億円を超していた。これは保険に適用されていないからそういう額になっただろうと思う。今はチャーター機の費用は療養費から出るそうです。チャーター機の費用は200万から500万ぐらいらしいです。これも療養費払いで患者負担は少ないです。それぞれ移植術、それから摘出術、摘出して移植するということになりますから、こういう形で値段が決まっています。

今、保険の適用になっていますよね、保険の適用になる前に“脳死”下の臓器移植医療の医療費総額を厚労省に聞きましたが、あまり詳しく教えてくれませんでした。阿部知子さんの事務所を通して聞いてもらったけれど、詳しく教えないです。手術の費用というのは、一人当り2億円を超していた。これは保険に適用されていないからそういう額になっただろうと思う。今はチャーター機の費用は療養費から出るそうです。チャーター機の費用は200万から500万ぐらいらしいです。これも療養費払いで患者負担は少ないです。それぞれ移植術、それから摘出術、摘出して移植するということになりますから、こういう形で値段が決まっています。

心臓移植だったら、約250万円です。腎臓移植は約140万円。ところが心停止の方が高いのです。心停止後の腎臓移植は約180万円と高いです。心停止後の腎臓移植が少ないので多くしようということを腎臓の専門家が言っているのですが。なぜ心停止の方が高いのか、よくわかりません。

心肺同時移植が一番高くて約380万円です。移植費と摘出費、それ以外に当然、治療費、その後のフォローがありますから、一人当り、チャーター機を入れると1千万円ぐらいは確実にかかっていると思います。

今、保険の適用になっていますよね、保険の適用になる前に“脳死”下の臓器移植医療の医療費総額を厚労省に聞きましたが、あまり詳しく教えてくれませんでした。阿部知子さんの事務所を通して聞いてもらったけれど、詳しく教えないです。手術の費用というのは、一人当り2億円を超していた。これは保険に適用されていないからそういう額になっただろうと思う。今はチャーター機の費用は療養費から出るそうです。チャーター機の費用は200万から500万ぐらいらしいです。これも療養費払いで患者負担は少ないです。それぞれ移植術、それから摘出術、摘出して移植するということになりますから、こういう形で値段が決まっています。

今、保険の適用になっていますよね、保険の適用になる前に“脳死”下の臓器移植医療の医療費総額を厚労省に聞きましたが、あまり詳しく教えてくれませんでした。阿部知子さんの事務所を通して聞いてもらったけれど、詳しく教えないです。手術の費用というのは、一人当り2億円を超していた。これは保険に適用されていないからそういう額になっただろうと思う。今はチャーター機の費用は療養費から出るそうです。チャーター機の費用は200万から500万ぐらいらしいです。これも療養費払いで患者負担は少ないです。それぞれ移植術、それから摘出術、摘出して移植するということになりますから、こういう形で値段が決まっています。心臓移植だったら、約250万円です。腎臓移植は約140万円。ところが心停止の方が高いのです。心停止後の腎臓移植は約180万円と高いです。心停止後の腎臓移植が少ないので多くしようということを腎臓の専門家が言っているのですが。なぜ心停止の方が高いのか、よくわかりません。

心肺同時移植が一番高くて約380万円です。移植費と摘出費、それ以外に当然、治療費、その後のフォローがありますから、一人当り、チャーター機を入れると1千万円ぐらいは確実にかかっていると思います。

私が外来で6~7年前に、開業医から心電図がおかしいから診てくれと患者さんを送ってきました。来られてすぐに心電図と胸の写真を撮ったのですが、そんなにおかしいことはなかったので、24時間の心電図をとりましょうと言いました。24時間の心電図をとると何か出てくるかなと思って。その患者さんは言いました、その時は6月だったのですが、「先生、11月まで待ってくれ」と。最初意味がわからなかったですね。どうしてなのと聞いたら、「ふところが寂しいのです」と。24時間心電図は1万5千円かかる。1割負担だったら1500円、3割負担だったら4,500円。「11月になれば70歳になる。そうすれば1割負担になるのです」と言われた時はびっくりしました。そうかと思って。その間におかしくなったらどうするかと思って患者さんに言いました。胸の違和感があったら、もう救急車で来なさいと、金の問題はどうかするからということで帰したのですが、幸いなことに11月まで何もなくて、その後の24時間心電図でも異常はなかったです。

私が外来で6~7年前に、開業医から心電図がおかしいから診てくれと患者さんを送ってきました。来られてすぐに心電図と胸の写真を撮ったのですが、そんなにおかしいことはなかったので、24時間の心電図をとりましょうと言いました。24時間の心電図をとると何か出てくるかなと思って。その患者さんは言いました、その時は6月だったのですが、「先生、11月まで待ってくれ」と。最初意味がわからなかったですね。どうしてなのと聞いたら、「ふところが寂しいのです」と。24時間心電図は1万5千円かかる。1割負担だったら1500円、3割負担だったら4,500円。「11月になれば70歳になる。そうすれば1割負担になるのです」と言われた時はびっくりしました。そうかと思って。その間におかしくなったらどうするかと思って患者さんに言いました。胸の違和感があったら、もう救急車で来なさいと、金の問題はどうかするからということで帰したのですが、幸いなことに11月まで何もなくて、その後の24時間心電図でも異常はなかったです。患者さんの懐具合はますます厳しくなってきています。非正規という形で所得が少なくなってきている。時々、外来で、高齢者が「この薬、もういいかな」と言うんですよね。必要な薬と思うのですが、そういう時に、後で気がつくのですが、懐が寂しいのだなと。そういう人は結構最近出てきていますよね。うちの病院で診療していると。

だから、私はこれだけの金をかける必要ないと思うんですよね。

新しい臓器移植法ですね、最初1997年の臓器移植法の時は、阿部知子さんと一緒に一生懸命にやったのですが、まさか改正臓器移植法で根本から覆されるとは思ってもみなかったです。脳死判定で、臨床的な判定で可と言うのです。これであなたのだんなさんは、これ以上の治療は出来ませんよと言った時に、その後にどう言うかというと、臓器移植ネットワークの方を呼びましょう、説明を受けますかと聞くわけですよ。だいたい愛する人がそういう状態になったら、奥さんは頭真っ白ですよね、そういう時に医者が臓器移植ネットワークの話を聞きますかと聞いたら、自動的に「はい」と答えます。間違いない。頭が真っ白くなるという意味は、経験がないのでわかりませんが、うちの職員の結婚式の時に、新郎の上司が挨拶に立った。最初だからみんな注目していた。2分ぐらいだったかな、一言も発せずに席に着いた。それで宴たけなわの時に、どうかされましたか、と聞いたら、「いや、頭が真っ白で何もわからなくなった」と言っていました。

だから、お宅のだんなさんは脳死でからこれ以上の治療はできません、臓器移植ネットワークの人の話を聞きますかと言われれば、「はい」と自動的に答えるのではないかと思うんですよね。医者と患者さんは、100倍以上の情報格差がありますよね。医者の言ったことについては、「はい」と言いますよ。そして、あなたのだんなさんの心臓は、世の中で生きることになりますよと説得の仕方でやられるとそういうことが起こると思います。だから、臓器移植ネットワークの説明を聞きますかと言えば、ここで医者は免責される。前の臓器移植法では、医者の責任がものすごく大きいわけです。脳死判定が間違っていなかどうかとか。臨床的な判定でこれだけのことを言っても、相手は頭が真っ白になってから、思わず「はい」と答えますね。

高齢者の臓器は移植に不適であるということを知らない人が結構います。政治家は特にそうです。私は、人間は必ず死ぬのだから、といことが一つありますし、他人の死を期待する医療はすべきではないと思います。脳死は概念死であって、人の死ではない。脳死状態の妊婦からこどもが生まれた例が多くの国で認められています。グラスゴーコーマスケール(GCS)という意識レベルの評価方式があります。林教授は、GCS6点(最重症は3点)未満の重症頭部外傷患者48例、脳虚血患者17例、くも膜下出血患者10例、計75例に対して脳低温療法を施行し、56例(74.7%)が意識を回復し、47例が日常生活に復帰した、と報告されています。脳低温療法は、ビニールシートに氷をいっぱい入れて脳内の温度を32度にするということです。初期の頃は。札幌医大の脳外科の教授は、今は、人工心肺で、血液を外に出して32度にして戻すから成績はずいぶん上がったと言われていました。

だから、“脳死”を前提とした臓器移植は、医療保険の対象とすべきではないと、この考え方から言うと当然そういうことになります。

高齢者の臓器は移植に不適であるということを知らない人が結構います。政治家は特にそうです。私は、人間は必ず死ぬのだから、といことが一つありますし、他人の死を期待する医療はすべきではないと思います。脳死は概念死であって、人の死ではない。脳死状態の妊婦からこどもが生まれた例が多くの国で認められています。グラスゴーコーマスケール(GCS)という意識レベルの評価方式があります。林教授は、GCS6点(最重症は3点)未満の重症頭部外傷患者48例、脳虚血患者17例、くも膜下出血患者10例、計75例に対して脳低温療法を施行し、56例(74.7%)が意識を回復し、47例が日常生活に復帰した、と報告されています。脳低温療法は、ビニールシートに氷をいっぱい入れて脳内の温度を32度にするということです。初期の頃は。札幌医大の脳外科の教授は、今は、人工心肺で、血液を外に出して32度にして戻すから成績はずいぶん上がったと言われていました。

だから、“脳死”を前提とした臓器移植は、医療保険の対象とすべきではないと、この考え方から言うと当然そういうことになります。

Ⅶ 終末期医療をめぐっての方向性

尊厳死法案というのが国会に提案されました。上程される前になくなったので、正確には知らないのですが。終末期医療というのを考えないといけないのですが、高齢者のことになりがちですが、若い人もいます。国会に出されようとした尊厳死法案は、私は、若い人の臓器を移植に使う危険性があるというふうに前から思っていました。

終末期医療というのは、救急医学会が、『突然発症した重篤な疾病や不慮の事故などに対して適切な医療の継続にもかかわらず死が間近に迫っている状態』と定義しています。終末期は『救命不可能と判断され、その時点で行っている治療行為に加えて更に行うべき治療法がなく、死を予期した臨床上の意思決定が考慮されるとき』だと。延命治療は『上記状態にあって、生存期間の延長を目的として行われる医療行為』ということで、東大の会田さんがまとめていました。

延命処置の諸層というのは、心臓マッサージ、人工呼吸器、抗生物質の強力な使用、胃ろうによる栄養補給。胃ろうというのは一時的に造って、経口ができるような補助手段としての胃ろうということを考えていたのですが、自動的に胃ろうにする医者が結構出てきた。そういう点で社会的に問題になった。鼻チューブによる栄養補給、点滴による水分補給、人工透析、これらが延命処置の諸層です。

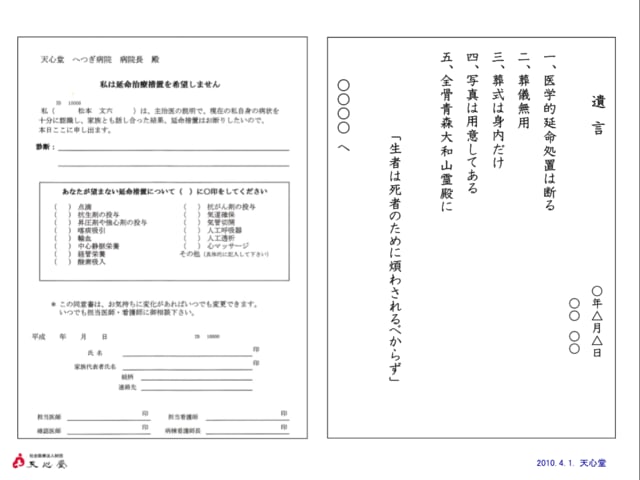

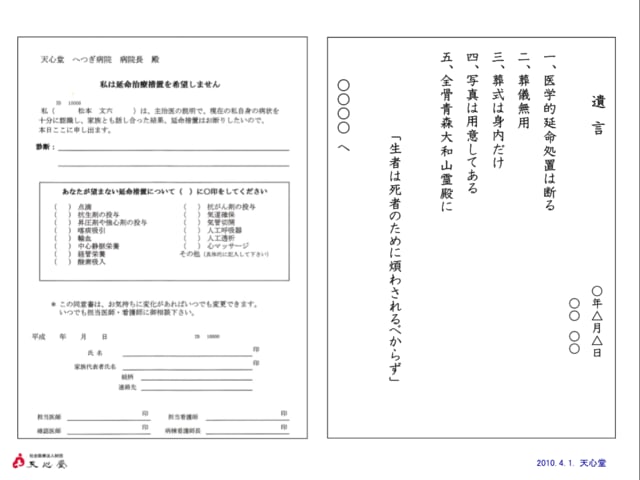

これは私どもの病院で、延命治療を希望しますか、希望しませんかという延命治療の項目をあげて、一応の意見を聞きます。医者2人と看護師2人が同席して確認をするというのをしていました。

これは、ある人の遺言書です。遺言書で通用するのは、公証人役場で確認をしないといけませんが、こういうのがあった時にどうするか。医学的延命処置は断る、葬儀無用、葬式は身内だけ、写真は用意してある。大和山というところの信者さんで、93歳で亡くなった時に家から出て来たといいます。それで、この通りにやりましょうということになりました。遺言書にある「生者は死者のために煩わされるべからず」ということを書いてありました。これは本物の遺言書だったのですね。問題は、兄弟が多いとか、東京とか大阪に住んでいて、亡くなったとかには、距離の遠い人の文句というのは非常に多い。そういう場合を想定して、公証人役場で遺言書を承認してもらったらいいのではないかと思います。

これは、ある人の遺言書です。遺言書で通用するのは、公証人役場で確認をしないといけませんが、こういうのがあった時にどうするか。医学的延命処置は断る、葬儀無用、葬式は身内だけ、写真は用意してある。大和山というところの信者さんで、93歳で亡くなった時に家から出て来たといいます。それで、この通りにやりましょうということになりました。遺言書にある「生者は死者のために煩わされるべからず」ということを書いてありました。これは本物の遺言書だったのですね。問題は、兄弟が多いとか、東京とか大阪に住んでいて、亡くなったとかには、距離の遠い人の文句というのは非常に多い。そういう場合を想定して、公証人役場で遺言書を承認してもらったらいいのではないかと思います。

尊厳死というのは、日本尊厳死協会の『尊厳死の宣言書』に由来します。だから、尊厳死という言葉を使いたくないという人もいます。登録商標的にひとり歩きしています。動けなくなった人間には生きる価値がないという思想が、私は根底にあると思います。積極的な安楽死は、一部の外国では認められています。

尊厳死のある死を迎えたいと考えている人々と、尊厳死協会の尊厳死とは差異があると思います。“平穏死”というのは石飛さんが言った言葉ですね。

尊厳死協会の「尊厳死の宣言書」を調べたところ、改訂の改訂で。改訂前は一番上の行に「かつ死が迫っている場合に備えて」とありますが、2011年に改訂されたものには「生命維持装置無しでは生存できない状態に陥った場合に備えて」というのがあった。えっーと思った。これはなんだと思った。「(3)私が数ヵ月以上に渉って、いわゆる植物状態に陥った時は」が、「私が回復不能の遷延性意識障害(持続的植物状態)に陥った時は」に変わっています。会長さんが代わる度に内容がコロコロ変わる気がして、あんまり信用できないと思います。

私は最初の「尊厳死の宣言書」は、こうしなさい、という上から目線でから言われているような気がして納得できなかったです。

尊厳死協会の「尊厳死の宣言書」に沿った形で、民主党から尊厳死法案が出てきたので問題が大きいと思います。

終末期医療というのは、救急医学会が、『突然発症した重篤な疾病や不慮の事故などに対して適切な医療の継続にもかかわらず死が間近に迫っている状態』と定義しています。終末期は『救命不可能と判断され、その時点で行っている治療行為に加えて更に行うべき治療法がなく、死を予期した臨床上の意思決定が考慮されるとき』だと。延命治療は『上記状態にあって、生存期間の延長を目的として行われる医療行為』ということで、東大の会田さんがまとめていました。

延命処置の諸層というのは、心臓マッサージ、人工呼吸器、抗生物質の強力な使用、胃ろうによる栄養補給。胃ろうというのは一時的に造って、経口ができるような補助手段としての胃ろうということを考えていたのですが、自動的に胃ろうにする医者が結構出てきた。そういう点で社会的に問題になった。鼻チューブによる栄養補給、点滴による水分補給、人工透析、これらが延命処置の諸層です。

これは私どもの病院で、延命治療を希望しますか、希望しませんかという延命治療の項目をあげて、一応の意見を聞きます。医者2人と看護師2人が同席して確認をするというのをしていました。

これは、ある人の遺言書です。遺言書で通用するのは、公証人役場で確認をしないといけませんが、こういうのがあった時にどうするか。医学的延命処置は断る、葬儀無用、葬式は身内だけ、写真は用意してある。大和山というところの信者さんで、93歳で亡くなった時に家から出て来たといいます。それで、この通りにやりましょうということになりました。遺言書にある「生者は死者のために煩わされるべからず」ということを書いてありました。これは本物の遺言書だったのですね。問題は、兄弟が多いとか、東京とか大阪に住んでいて、亡くなったとかには、距離の遠い人の文句というのは非常に多い。そういう場合を想定して、公証人役場で遺言書を承認してもらったらいいのではないかと思います。

これは、ある人の遺言書です。遺言書で通用するのは、公証人役場で確認をしないといけませんが、こういうのがあった時にどうするか。医学的延命処置は断る、葬儀無用、葬式は身内だけ、写真は用意してある。大和山というところの信者さんで、93歳で亡くなった時に家から出て来たといいます。それで、この通りにやりましょうということになりました。遺言書にある「生者は死者のために煩わされるべからず」ということを書いてありました。これは本物の遺言書だったのですね。問題は、兄弟が多いとか、東京とか大阪に住んでいて、亡くなったとかには、距離の遠い人の文句というのは非常に多い。そういう場合を想定して、公証人役場で遺言書を承認してもらったらいいのではないかと思います。尊厳死というのは、日本尊厳死協会の『尊厳死の宣言書』に由来します。だから、尊厳死という言葉を使いたくないという人もいます。登録商標的にひとり歩きしています。動けなくなった人間には生きる価値がないという思想が、私は根底にあると思います。積極的な安楽死は、一部の外国では認められています。

尊厳死のある死を迎えたいと考えている人々と、尊厳死協会の尊厳死とは差異があると思います。“平穏死”というのは石飛さんが言った言葉ですね。

尊厳死協会の「尊厳死の宣言書」を調べたところ、改訂の改訂で。改訂前は一番上の行に「かつ死が迫っている場合に備えて」とありますが、2011年に改訂されたものには「生命維持装置無しでは生存できない状態に陥った場合に備えて」というのがあった。えっーと思った。これはなんだと思った。「(3)私が数ヵ月以上に渉って、いわゆる植物状態に陥った時は」が、「私が回復不能の遷延性意識障害(持続的植物状態)に陥った時は」に変わっています。会長さんが代わる度に内容がコロコロ変わる気がして、あんまり信用できないと思います。

私は最初の「尊厳死の宣言書」は、こうしなさい、という上から目線でから言われているような気がして納得できなかったです。

尊厳死協会の「尊厳死の宣言書」に沿った形で、民主党から尊厳死法案が出てきたので問題が大きいと思います。

終末期の患者に対する医師と患者家族の想いの各層は、医師は、救命不可能であれば延命措置を中止したいと。治療が無意味とわかっていても永遠に続くわけではないから、現状を維持する。だから人工呼吸器をつけて、救命が不可能と判っていても、延命措置は絶対に中止できない。中止したら、殺人罪で訴えられるからです。だから、救命不可能であれば、患者さんの家族にきちっと話していく必要があると思います。

患者家族は、無意味な延命は希望しない。しかし医師が意図を持って死期を早めることは、そもそも“医の倫理”に反すると。死は医師が操作するものではなく、又、家族が決めるものでもなく、自然な死期を迎えさせるべきと。

医師と患者家族がこういうふうに乖離しています。死期を早めることが日常化すれば、弱者切り捨てにつながるのではないかというふうに思います。

患者家族は、無意味な延命は希望しない。しかし医師が意図を持って死期を早めることは、そもそも“医の倫理”に反すると。死は医師が操作するものではなく、又、家族が決めるものでもなく、自然な死期を迎えさせるべきと。

医師と患者家族がこういうふうに乖離しています。死期を早めることが日常化すれば、弱者切り捨てにつながるのではないかというふうに思います。

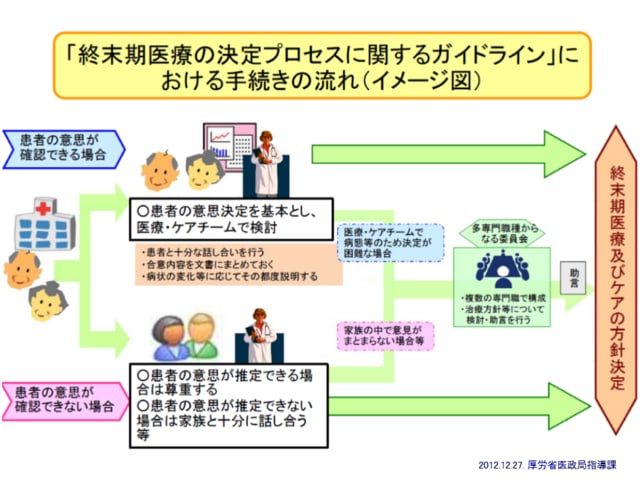

厚労省が終末期医療についての基本的考え方を整理したイメージ図です。こういう形で考えたらどうでしょうかという提案をした。これは特に大きな問題はないだろうと思います。

厚労省が終末期医療についての基本的考え方を整理したイメージ図です。こういう形で考えたらどうでしょうかという提案をした。これは特に大きな問題はないだろうと思います。尊厳死、終末期医療に関しては、家族とじっくり話して、同意して、決めた方がよいと思います。

脳死状態に陥った場合には、大人の場合は早く諦めるのではなく、いい先生がいれば最低2週間はきちっとやってもらった方がよいと思います。データ的には。こどもは30日ぐらい。こどもで一番長いのは23歳まで生きた。4歳の時に、化膿性髄膜炎になって植物状態になって、亡くなる23歳の頃は身長は170センチを越して、第二次性徴も出ていたということです。やはり、脳死というのは相当問題があると思います。

最近は、イギリスでは臓器にメスを入れるとピクッと動くと。だから、臓器摘出する時には麻酔をかけてやる。これがイギリスでは常態化しているそうです。

私は、脳死は人の死ではないと思っています。他人の死を期待する医療はすべきではないと思います。カンパ集めてアメリカに行きますね、札束で臓器を買うのと変わらないですね。やっぱり、毎日誰か提供してくれないかなと、誰か死んでくれないかなということですから。考える必要があると思います。

脳死は人の死ではありません。精一杯生きて自然死がいいと私は思います。

以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。

質疑

質問)私の子どもは1歳2カ月の時、高熱で救急入院し、入院時は呼吸もあったのに、夜中に呼吸が止まりました。医師の診断は、ライ症候群とかインフルエンザとかくるくる変わり、脳死診断となりました。医師はともかく受け入れてくれと言います。私は家に帰れる状態にして欲しいと懇願し、4年後に自宅に帰りました。この救急医は、小児科で働きながら最終的には精神科医になって大学教授になった人ですが、こういう先生は救急にいてほしくないと思います。息子はその後9年間人工呼吸で意識もなかったけれども生活できました。息子が亡くなってから私はヘルパーをしています。息子は後天性でしたが、見ている子はみな先天性の病気で呼吸器をつけている子どもです。年齢が大きくなり小児科で切り捨てられるのではと困っています。18歳を過ぎると小児科では見てもらえないのでしょうか。重度の障害の子は臓器別でなく全体を見てくれる小児科医がいいと思いますがどうでしょうか。

松本)成育医療は小児科から始まりました。心ある医師がいればいいのですが。私は小児科医を13年やり、その後郷里で病院を開きました。小児科救急マニュアルも作り断ることもなかったです。今の医療は臓器別です。19領域あります。幅広く対応できる医師を作ろうと総合医制度が出てきましたが、臨床医をどう作るかの視点がないのです。それを根本的に変えないと、対応できないでしょう。

質問)息子の往診の先生は、何でも対応してくれてとても頼もしかった。出来ない時は回せばいい訳だから、そういう医師がいてほしい。

松本)そういう医者を作らないといけないですね。政治的にもそういう方向になっていないのです。

松本)成育医療は小児科から始まりました。心ある医師がいればいいのですが。私は小児科医を13年やり、その後郷里で病院を開きました。小児科救急マニュアルも作り断ることもなかったです。今の医療は臓器別です。19領域あります。幅広く対応できる医師を作ろうと総合医制度が出てきましたが、臨床医をどう作るかの視点がないのです。それを根本的に変えないと、対応できないでしょう。

質問)息子の往診の先生は、何でも対応してくれてとても頼もしかった。出来ない時は回せばいい訳だから、そういう医師がいてほしい。

松本)そういう医者を作らないといけないですね。政治的にもそういう方向になっていないのです。

質問)先ほどの7対1の問題について教えて頂きたい。昔看護師として就職した時に、「何もできないが」というと、病院はあなたの資格が欲しいと言いました。実質的な仕事でなく、看護師資格だけで見るのは問題だと思います。

松本)一人の看護師が24時間通して患者7人を見るのが7対1、10人を見るのが10対1です。入院基本料が7対1の場合、10対1の場合いくらと決まります。正看護師の頭数をそろえて条件が整えば高い入院基本料を取れるわけです。東大病院は500の看護学校を回り勧誘して収益をあげたといいます。京大病院も30種類の看護師募集の広告を出しました。能力でなく頭数だけ揃えれば高い入院基本料を取れる、医療崩壊のもう一方の要因でした。

松本)一人の看護師が24時間通して患者7人を見るのが7対1、10人を見るのが10対1です。入院基本料が7対1の場合、10対1の場合いくらと決まります。正看護師の頭数をそろえて条件が整えば高い入院基本料を取れるわけです。東大病院は500の看護学校を回り勧誘して収益をあげたといいます。京大病院も30種類の看護師募集の広告を出しました。能力でなく頭数だけ揃えれば高い入院基本料を取れる、医療崩壊のもう一方の要因でした。

質問)脳死を前提とした移植で、移植後の生存率が92%とあるが、何年の生存という意味ですか。移植後は新たな闘病生活になると思います。精神的な問題もあると思うし生存率のみで評価はできないのではないでしょうか。

松本)移植して死ななかった、という数字ですね。日本臓器移植ネットワークが公表している数字です。

質問)インフォームド・コンセントについて質問します。私は6年前に心筋梗塞になり、命拾いをしました。手術の前に「血栓が飛んで亡くなる場合がないことはない」と説明を受けました。そういう説明なしで手術に入ることはできないのかと聞いたらできないと言われました。インフォームド・コンセントとは万が一のことに同意を取るということでしょうか。医療側の都合で行う儀式だと思いました。先生は患者のための医療を大切にする立場だと思いますが、インフォームド・コンセントをめぐる考えを聞かせて下さい。

松本)アメリカは司法制度が違います。日本は司法試験に合格しなければなれないが、アメリカではロースクールを出たら比較的短期間で弁護士事務所を開けます。それも成功報酬。若い弁護士は、弁護士を開業するとまず病院の待合室に行き、裁判しないかと持ちかけるそうです。勝ったら費用を、負けたらいらないと、だからアメリカは医療裁判が多い。そういう中で医療の質が上がったという側面もあります。私の上司がアメリカに留学した時に、患者に手術する際に同意のサインをもらえと言われたといいます。その経験から、日本でも手術をする時に患者さんから同意書をもらうべきだとしきりに主張していました。当時日本ではサイン(同意書)を取ることなどありませんでしたが、今は内視鏡をやるときにも形だけのサインをもらう。私はインフォームド・コンセントという言葉は嫌いです。医者がある意味で自らの責任を放棄する道具ですから。患者が共感して同意する、医者・患者の信頼関係が重要です。私の病院は、「見ざる言わざる聞かざる医療はしない、出かける医療、何とかする医療」の三つのスローガンを掲げ実践しています。患者さんの話をよく聞いてよく診察してよく説明する、これをやれば大きなトラブルは起こらないと思います。アメリカの医療システムは裁判を抱えながらやっているということがあると思います。

溶連菌感染症という病気があります。40数年前のアメリカの教科書にはペニシリンGを10日間やれば溶連菌感染後の腎炎はどうも(・・・)おこらない、と書いてある。

松本)アメリカは司法制度が違います。日本は司法試験に合格しなければなれないが、アメリカではロースクールを出たら比較的短期間で弁護士事務所を開けます。それも成功報酬。若い弁護士は、弁護士を開業するとまず病院の待合室に行き、裁判しないかと持ちかけるそうです。勝ったら費用を、負けたらいらないと、だからアメリカは医療裁判が多い。そういう中で医療の質が上がったという側面もあります。私の上司がアメリカに留学した時に、患者に手術する際に同意のサインをもらえと言われたといいます。その経験から、日本でも手術をする時に患者さんから同意書をもらうべきだとしきりに主張していました。当時日本ではサイン(同意書)を取ることなどありませんでしたが、今は内視鏡をやるときにも形だけのサインをもらう。私はインフォームド・コンセントという言葉は嫌いです。医者がある意味で自らの責任を放棄する道具ですから。患者が共感して同意する、医者・患者の信頼関係が重要です。私の病院は、「見ざる言わざる聞かざる医療はしない、出かける医療、何とかする医療」の三つのスローガンを掲げ実践しています。患者さんの話をよく聞いてよく診察してよく説明する、これをやれば大きなトラブルは起こらないと思います。アメリカの医療システムは裁判を抱えながらやっているということがあると思います。

溶連菌感染症という病気があります。40数年前のアメリカの教科書にはペニシリンGを10日間やれば溶連菌感染後の腎炎はどうも(・・・)おこらない、と書いてある。

実際私の病院でも溶連菌感染症で腎炎に罹患した事例が1例ありました。そのケースのカルテを見たら、医師は薬を10日分処方していたのに患者は3日で熱が下がって薬をやめたと言う。日本の教科書にはそういう記述はなく、臨床医学はアメリカの方が進んでいます。医療裁判はこういうところで役に立っているといえます。どこの病院でも形式的にサインをもらっていますが、日本では法的には通用しないようです。アメリカではサインが決定的だそうですが。

質問)スライドの57,58番の図について。1990年では治せたが2050年は治せなくなるとあるが、これはどういう意味ですか。

松本)治せないというのは、加齢で戻らないという意味です。脊柱管狭窄症や加齢黄班変性症、骨粗鬆症など加齢に伴う疾患は100%戻せない、治せないという意味です。人工呼吸器をつける時、家族と話して判断する時に、年齢的要素を考慮してもやらなくてはという医者もいる。それがいいことなのか、尊厳のある死を迎えることができるのだろうかということがある。癒すとか支える医療が重要になっている。超高齢社会ということで寄り添い支える医療がないとよくないと受け止めて下さい。

松本)治せないというのは、加齢で戻らないという意味です。脊柱管狭窄症や加齢黄班変性症、骨粗鬆症など加齢に伴う疾患は100%戻せない、治せないという意味です。人工呼吸器をつける時、家族と話して判断する時に、年齢的要素を考慮してもやらなくてはという医者もいる。それがいいことなのか、尊厳のある死を迎えることができるのだろうかということがある。癒すとか支える医療が重要になっている。超高齢社会ということで寄り添い支える医療がないとよくないと受け止めて下さい。

質問)急性期病棟では14日で退院させられ、転院後すぐに死んでしまったという話を聞きます。悪い状態の人を14日経ったからと転院させるのは悪い制度ではないでしょうか。もう一つ、人生の最終章に当たっての医療について。99歳で亡くなった母も鼻からの経管栄養をしていました。施設入所時に、人工呼吸器、心臓マッサージ、人工透析、胃ろう・・などについて、家族の「事前指定書」を求められたのですが、私には抵抗がありました。家族も迷うことで責任を押し付けられるようでとても重いのです。胃ろうをしている人も何人もいたが、その状態で長生きするのが悪いことではないし、私は母が経管栄養で長生きしてくれてよかったと思っています。

松本)14日以内は点数が高い。それを過ぎると他にまわせと上から言われると、主治医はあるいは退院業務に関わる職員はそうする。このようなことが全国的にあると思います。医療費抑制のための制度ですね。慢性期の病院に転院すると医療費は下がる仕組みになっています。臓器別になって人間をトータルに診ない医療が多くなっています。又、精神的余裕のない医者が量産されています。医療が崩壊しつつあるのは、システムに原因があると思います。病院団体の幹部は500床~1000床の大病院の院長が多く患者さんとの接点がありません。厚労省の出す案に医療的問題があるという発想そのものが思いつかないというのが実情です。専門医制度も将来的な医療提供体制をどうするかと言う視点が欠落しています。医の倫理にしても、昔に比して落ちていると感じます。専門医教育と現在の専門医制度の中で、大学の復権が叫ばれ、研究の教授ばかりで臨床系の教授はいない状況です。財政諮問会議で医療のことを決めるといってもその委員の中には臨床系の医者は一人もおらず、経済界の意見だけが重視され意見が偏っていて、このシステムでは今後の医療界がどうなるかが心配です。

施設が同意をとるのは、医者が説明していない状況があり、「説明せよ」という意味合いもあると思われます。同意書は「途中で変更できます」という一行を入れるべきです。患者と医師の関係ができていれば同意書などは取らなくてもいいと私は思うのですが。

質問)身寄りも金もなく、知識もない、しかし、明らかに医療が必要という状況になった時に、ちゃんとした医療を受けられるシステムを今後作れないものか。

松本)そういうシステムが出来ると良いのですが、今の政治では、弱いものを切り捨てることが常態化しているので、極めて難しいと思います。

意見)困った人が地域で相談できる医療機関や体制があればと診療所を作りました。弁護士事務所があり、MSWがいて、安全センターがあり・・。そういう機関が各地域にあるといいなと思いました。

松本)そういうシステムが出来ると良いのですが、今の政治では、弱いものを切り捨てることが常態化しているので、極めて難しいと思います。

意見)困った人が地域で相談できる医療機関や体制があればと診療所を作りました。弁護士事務所があり、MSWがいて、安全センターがあり・・。そういう機関が各地域にあるといいなと思いました。

質問)尊厳死、終末期などの言葉自体に鳥肌が立ちます。延命処置ってだれが決定するのか。食べ物を取れなくなったら昔は点滴を受けてきました。延命治療はしないという病院に転院した友人は10日後に、麻薬だけ打って、点滴もされずに亡くなりました。

松本)延命処置をしないそんな病院があるというのは初めて聞きましたが、疼痛緩和に麻薬を使うことはありますが、水分補給を全くしないのは殺人だと思います。大変な話です。

松本)延命処置をしないそんな病院があるというのは初めて聞きましたが、疼痛緩和に麻薬を使うことはありますが、水分補給を全くしないのは殺人だと思います。大変な話です。

意見)医療が経済合理的に扱われ、医療の質が変わっていくのではないか、科学技術が戦争と関連している状況になっていて危機感を覚えています。今後会のあり方として、大事な医療を守っていく応援していくそういう運動も必要になっていくのではないかと考えています。

松本)現在の医療の事態は戦争に向かっている政策故だと思います。本来のあり様についての志を持った人が集まってやるしかないでしょう。特定秘密保護法の制定からそうだと思っており、危険な状況ですね。阻止するのは自公に多数を取らせない、それしかないと思ってしまう。私自身は伊方原発の再稼働阻止の裁判闘争や、安保法制違憲訴訟などに関わっています。何のための誰のための医療か、という観点から運動をやっていくしかないのではないでしょうか。

司会)まだまだ聞きたいことがあると思いますが、そろそろ終わりにしたいと思います。