臓器移植法を問い直す市民ネットワーク 第17回市民講座講演録 2-1

日時:2021年11月6日(日)午後2時~4時30分 オンラインセミナー

≪加速していく命の線引きと切り捨て

――安楽死・『無益な治療』論・臓器移植のつながり》

講演 児玉 真美さん(フリーライター/一般社団法人日本ケアラー連盟代表理事)

【児玉真美さんのプロフィール】

1956年生まれ。広島県在住。フリーライター。一般社団法人日本ケアラー連盟代表理事。1987年生まれの長女に重症心身障害がある。単著に『アシュリー事件―メディカル・コントロールと新・優生思想の時代』(生活書院)、『死の自己決定権のゆくえ―尊厳死・「無益な治療」論・臓器移植』(大月書店)、『殺す親 殺させられる親―重い障害のある人の親の立場で考える尊厳死・意思決定・地域移行』(生活書院)、『私たちはふつうに老いることができない 高齢化する障害者家族』(大月書店)など。共著に『〈反延命〉主義の時代―安楽死・透析中止・トリアージ』(現代書館)、『見捨てられる〈いのち〉を考えるー京都ALS嘱託殺人事件と人工呼吸器トリアージから』(晶文社 2021年10月下旬刊行予定)。

【講演概要】

第1回市民講座では、世界の議論や出来事を紹介しながら、安楽死、「無益な治療」論と臓器移植をめぐる議論は一つの流れになろうとしている、とお話ししました。あれから10年――。この間、3つの議論はそれぞれに広がりながら相互の繋がりを深め、命の選別と切り捨てを加速させてきました。日本でも衝撃的な事件が起こり、「死ぬ権利」を求める声が高まっています。10年という年月を意識しつつ、安楽死、「無益な治療」論、臓器移植という3つのテーマに沿って、そこで何が起こってきたのかを振り返り、今の時代がどこへ向かおうとしているのか、現実を見据えて考えたいと思います。

はじめに

児玉です。本日は宜しくお願いいたします。

ちょうど10年ほど前の2012年6月に、こちらでの講演をさせていただきました。実は私にとって、このような大きな場で講演する初体験でした。ものすごく緊張して、当日、会場の最寄り駅に着いたときに、このまま帰ろうか、立ったまま5分くらい悩んだくらいでした。まだPPTも使えなかったので、原稿を書いて、2週間くらいかけて全部覚えました。朝のウォーキングの時にぶつぶつ言いながら覚えるのですが、気が付くと夢中になって、身振り手振りがついていて、はっと我に返って恥ずかしかったのを覚えています。

2,2012年6月16日第1回市民講座では

たぶん前日だったと思うんですけど、覚悟を決めるために山へ一人ドライブに行きました。で、ランチを食べていたら、日本で初めての小児からの脳死臓器移植が行われたと言うニュースがテレビに流れました。愕然としていたら、すぐに携帯が鳴って、当時バクバクの会の副会長だった穏土ちとせさんでした。二人とも衝撃のあまり、言っていることはお互いに訳が分からないのですが、それでも誰かと話していられることが救いでした。それくらい、いよいよ来た、という衝撃が大きかった。

今回、川見さんから10年経ったからもう一度というお話をいただいて、すぐ思い出したのが、その時のことでした。その穏土さんがもうこの世におられない。その後、バクバクの平本あゆみさんも亡くなって、時が流れたことを痛感します。

また、あの時レストランで呆然とした時の衝撃を振り返ると、今、厚労省で知的障害者等からの提供が議論されているということにも、10年の年月の重さ、苦さを感じざるを得ません。

第1回の時のタイトルは〈一つの流れにつながっていく移植医療、“死の自己決定”と“無益な治療”論~臓器移植“先進国”と言われる国で起こっていること~〉でした。「移植医療」と「安楽死など死の自己決定権」、それから「無益な治療論」の3つが、どんどん接近してきて一つに合流していく、というお話をさせてもらったのですが、今回このお話をいただいて、過去の情報など改めて振り返ってみたら、ちょうど10年前の2011年から2012年のこの頃がいろんな意味で分水嶺だった、という気がします。

ただ、お気づきかどうか、実は10年前と今とでは、私の講演タイトルの語順が違い、臓器移植が今回は最後に来ています。10年前も臓器移植の問題にさほど詳しかったわけではないのですが、当時は一応グーグル・アラートに臓器移植をふくむ沢山のキーワードを設定して、毎日大量の英語情報を読み込んでいました。ところが、世の中の変化のスピードがすさまじく、何もかもを追いかけていられなくなって、一つずつアラートを落としていくしかなくなりました。2013年の秋にちょっと力尽きて、最初のブログを一旦やめているので、たぶんその頃に臓器移植のキーワードも落としたんじゃないかと思います。

それで、移植医療については手がついていなかった時期が長くて、前にブログに自分で書いたことまで頭から消えていたりします。今回、準備に当たって改めてブログ記事を読みなおしたり、そこからたどって、いくつか論文を読んだりしてみました。でもやっぱり10年経つと、忘れていることも多く、何より自分自身の老いが重いなぁと感じているところです。

3,『アシュリー事件』

最初に、10年前にお話したことの背景を簡単に振り返ってみると、ちょうど第1回の市民講座の前年2011年に『アシュリー事件』という本を出しています。生命倫理関連で書いた初めての本でした。

アシュリー事件というのは、米国の重症児の女の子から手術で子宮と乳房を健康であるにもかかわらず切除してしまい、ホルモン療法で身長を止めた、という事例が2007年に倫理論争を巻き起こしたものです。その事件との出会いがきっかけで、障害と医療と倫理問題を調べるようになりました。

第1回市民講座の後の懇親会で、この本の副題に「新・優生思想」とあるが「新」とついている意味は何か?と、問われたのを覚えています。それについては、一応次の3点と整理しています。

優生政策というのは、かつては国家施策として進められたわけですが、今は、

①圧倒的な技術力を背景に、

②個々の自由意思による自己決定・自己選択として行われ、しかも、

③それらがグローバルな新自由主義経済の下で市場原理に委ねられてしまう。

その結果として、とても見えにくく、コントロールが及びにくいところで命の選別というか線引きと切捨てが進んでいるんじゃないか。

副題のもう一つのフレーズである「メディカル・コントロール」については、本文で「生きるに値するいのち、治療に値するいのちと、そのための資源として使い捨てられるべき命、そんな線引きの一切が医療に全権委任された世界」と説明しています。

4.広がる“コントロール幻想” もう人の身体も能力も命も思い通り?

その頃に描こうとしていた世界のありようというのは、簡単にまとめてみると、要点はこんなことかなと思います。

その頃に描こうとしていた世界のありようというのは、簡単にまとめてみると、要点はこんなことかなと思います。

人体はカネになる資源になってしまった。それから科学技術をめぐる利権がこれまでのどの時代にもなかったほどに肥大化している、ということ。あたかも人の体も能力もいのちすら、もう如何ようにも操作コントロールできるかのような幻想が振りまかれて、その幻想で人々の欲望を掘り起こしてはマーケットが創出され、そのマーケットが次々に消費されていく。そういう経済構造が出来ているのではないか。

たとえば、生殖をめぐる技術の発達によって、知的障害のない子どもを生みたい、病気にならない子どもを生みたい、頭のいい子、背の高い子がほしいという欲望が掘り起こされていく。その後、ちょうど第1回市民講座の直後に、皆さんもご存知のように、DNAを自由に切り貼りできるゲノム編集技術、クリスパーキャス9が登場して、遺伝子の改変をめぐる議論は一気に別の段階に進んだという感じがします。

結局、これらを総じていえば、お金持ちが科学技術の恩恵に浴するために、貧しい人たちがバイオ資材として、あるいは奴隷労働の提供者として犠牲に供される世界ができてしまっている、ということだろうと考えています。

5.「死ぬ・死なせる」への力動(命の選別と切り捨て)

その一つの表れとして、死ぬ、死なせるという方向に命を押しやっていこうとする力動が生じている。

その一つの表れとして、死ぬ、死なせるという方向に命を押しやっていこうとする力動が生じている。

そこには2つのレベルがある。一つは、個々人のレベルで、先の「コントロール幻想」で掘り起こされていく欲望の究極の形として、死も自分でコントロールしたいという欲望が高まってきている。もう一方には、社会や政治のレベルで、効率や生産性によって人の価値を測る、そして一定の人たちを生きるに値しない命として選別し、切り捨てていこうとしている。

この二つのレベルの動きがからまりあって「死ぬ・死なせる」という方向へと命を押しやっていく一つの強力な力動を形作っているように思います。その駆動の両輪となっているのが、ひとつは「死ぬ権利」を主張する議論と、もう一つが「無益な治療」論。

また、この2つの議論はそれぞれに移植医療とのつながりをずいぶん深めてきました。今日、主にお話したいのは、ここの10年間でこの3つの周辺で何が起こってきたか、ということです。

6.「死ぬ権利」の考え方

まず、「死ぬ権利」という主張ですが、簡単に言ってしまうと、自分がいつどのような死に方をするかは自分に決める権利があるんだ、という考え方で、その権利を行使するために、具体的には医師に毒薬を注射して殺してもらう、これが積極的安楽死ですね。あるいは自殺するための毒薬をお医者さんに出してもらって自分で飲んで死ぬ、これが医師による自殺幇助といわれているものです。それは権利なんだ、だからそれを認める法律を作ろう、というわけです。

7.積極的安楽死and/or医師幇助自殺が合法化されているところ

10年前の第1回市民講座の段階では、安楽死と医師幇助自殺が合法化されていたところは、7か所だけでした。今は、安楽死と医師幇助自殺、両方で17か所増えて、全体で24か所となっています。

10年前の第1回市民講座の段階では、安楽死と医師幇助自殺が合法化されていたところは、7か所だけでした。今は、安楽死と医師幇助自殺、両方で17か所増えて、全体で24か所となっています。

2009年あたりと2016年あたりに大きな波があって、それ以降、続々ドミノ状態となっています。他に、ややこしい紆余曲折はありますが、ドイツの裁判所で2020年2月に死の自己決定権を合法と認める判決が出ている。オーストリアでもそうした判決があって、先月、自殺幇助合法化法案が議会に出されました。両国とも大きなステップが踏まれたということかと思います。

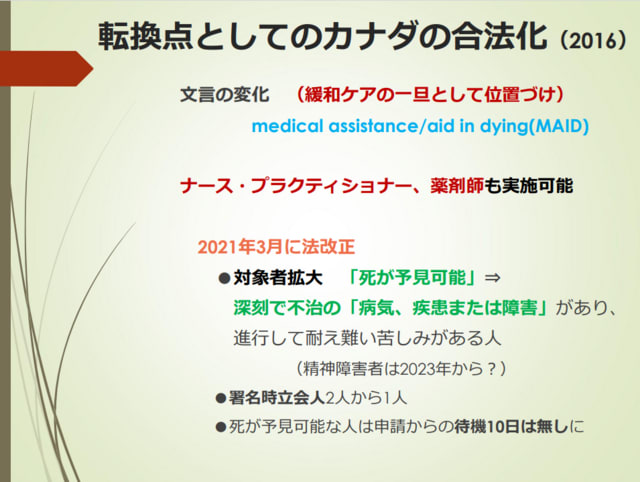

8.転換点としてのカナダの合法化(2016)

2016年のカナダの合法化が大きな分水嶺となったように思います。ここで法律の文言が変わりました。もう安楽死でも自殺幇助でもない。両方を一緒にしてMAID(Medical Aid in Dying)。そのまま訳せば、死ぬときに医療の助けを借りることです。これによって安楽死も自殺幇助も緩和ケアの一端として法的に位置づけられたと私は感じました。このあたりを境に、いろんな国の議論でも、類似の言い換えが当たり前になっていきました。

2016年のカナダの合法化が大きな分水嶺となったように思います。ここで法律の文言が変わりました。もう安楽死でも自殺幇助でもない。両方を一緒にしてMAID(Medical Aid in Dying)。そのまま訳せば、死ぬときに医療の助けを借りることです。これによって安楽死も自殺幇助も緩和ケアの一端として法的に位置づけられたと私は感じました。このあたりを境に、いろんな国の議論でも、類似の言い換えが当たり前になっていきました。

それから、カナダはこの時、条件付で上級職の看護師にも薬剤師にも実施を認めました。薬剤師は自殺ほう助の方だと思います。ナース・プラクティショナーに実施を認めているのはカナダが初めてではないですが、この後で世界に広がりを見せていきます。そして、カナダでは合法化からわずか4年で、対象の拡大が決まりました。実際にはコロナ禍の影響でごたごたしたので、法改正は今年3月に行われました。合法化の当初は終末期の人限定だったのが、今回の法改正で、重病や重い障害のある人に対象が拡大。精神障害のみの人を含めるかは決着つかず、2年先送りになっています。

そのほかにも、プロセス上の細かい要件がいろいろ緩和されています。署名の立会人の人数が減ったり、一定の人には待機期間がなくなったり、最近の傾向の一つとして、新たに合法化するところでも、すでに合法化されたところでも、こうした細かい手続き上の要件の見直しが行われて、じわりじわりと、よりアクセスしやすく、という方向に向かっています。

9.オーストラリアの「すべり坂」

「すべり坂」というのは、慎重にと言いながら、ある方向に足を踏み出すと、そこは足元がすべりやすい坂道になっていて、いったん足を滑らせたら最後、どこまでも歯止めなく滑り落ちていく、というたとえです。新たなところが合法化すると、どこかがゆるくなっていく、という現象が顕著になっていて、わかりやすいのは最近のオーストラリアです。

「すべり坂」というのは、慎重にと言いながら、ある方向に足を踏み出すと、そこは足元がすべりやすい坂道になっていて、いったん足を滑らせたら最後、どこまでも歯止めなく滑り落ちていく、というたとえです。新たなところが合法化すると、どこかがゆるくなっていく、という現象が顕著になっていて、わかりやすいのは最近のオーストラリアです。

ヴィクトリア州が17年に合法化した際には、一般の人では余命6か月以内の人に医師幇助自殺のみ認められ、自分で薬を飲めない重度障害者に限って余命12か月から安楽死を認める、という条件だったものが、2年後に西オーストラリア州が合法化した際には、余命の要件は同じですが、どちらの人も安楽死が可能となりました。

その後、タスマニア州と南オーストラリア州の合法化と続き、今年9月に、クイーンズランド州。クイーンズランド州では、どちらの人にも余命12か月と、要件を前倒し。さらに、他の州では、医療サイドから安楽死の話を持ち出すことは禁じられているのですが、クイーンズランドでは医師から話を持ち出してもよいことになった。これは教唆の恐れがあるんじゃないでしょうか。

このように、どこかで動きがあるたびに、じわじわとラディカルになっていく感じがしています。

10.スイスの自殺幇助ツーリズム

次に、いくつか、いわゆる先進国の状況をお話しします。外国人でも合法的に自殺幇助が受けられて、自殺ツーリズムで有名なスイス。

第1回の市民講座の時(10年前)には、外国人を引き受けるのはディグニタスだけでした。そのディグニタスでは、終末期ではない人、重度障害者、健康な人の自殺幇助まで行われているということを紹介しました。その段階では私は知らなかったのですが、実はその前の年11年に、ライフサークルという、もっとラディカルな自殺幇助機関ができていました。これがスイスの自殺ほう助の一つの節目となったように思います。

ディグニタスを立ち上げたのは高齢の弁護士でした。医師でないので、あくまでも外部の医師が処方した薬物を自分のところに来た患者が飲む、それを支援するというやり方でした。しかしライフサークルをやっているのは医師なので点滴が使えます。医師が入れた点滴のストッパーを患者が自分で開放して自殺する。より安楽死に近い方法になりました。これで、障害のために自分で薬を飲み下せない人でも自殺可能になりました。また、この医師は、終末期でない人たちへの自殺幇助にとても積極的な人です。

このライフサークルに、2018年にTVクルーが入りました。連れてきたのは、「死ぬ権利」の活動家と一緒に記者会見をやって自殺した豪の科学者グッダールさん。それでも、この人の時には、彼が書類に署名したところまで撮られて、その後TVクルーは部屋の外に出された。

ところが同じ年の11月に、日本人の小島ミナさんがライフサークルで自殺し、それを撮影したNHKが19年6月2日にNHKスぺシャルとして放送した際、死の瞬間まで映されました。多くの組織が声明を出して批判していますが、あれは放送倫理違反だと私も思います。

11.2019年8月グッダールさんの事例に触発されてさらにペガソス誕生。

グッダールさんの事例は世界中で大きく報道されましたが、その影響力は大きく、この事例に触発されたスイスの人たちが、19年にさらにペガソスという団体を立ち上げています。HPには、健康状態にかかわりなく、自分がいつどのように死ぬかを決めるのは個人の権利だと謳っています。世界で最も安楽死がしやすい国と言われるオランダからも自殺希望者が押し寄せているという情報もあります。

ディグニタスからライフサークル、そしてペガソスのこの対象者像へと考えると、スイスのすべり坂は世界のこれからを示唆しているのかもしれません。

12.ベルギーとオランダこの10年

ベルギーとオランダのこの10年について簡単に。法律の「耐え難い苦痛」という要件に精神的な苦痛を含めているので、いろいろ衝撃的なできごとが起こってきました。12年には、生まれつき耳の聞こえない40代の双子の男性が、近く目も見えなくなることが分かって絶望して二人揃って病院で安楽死。性転換手術の失敗で絶望した人の安楽死も認められたり。両方とも12年のできごとです。

ベルギーとオランダのこの10年について簡単に。法律の「耐え難い苦痛」という要件に精神的な苦痛を含めているので、いろいろ衝撃的なできごとが起こってきました。12年には、生まれつき耳の聞こえない40代の双子の男性が、近く目も見えなくなることが分かって絶望して二人揃って病院で安楽死。性転換手術の失敗で絶望した人の安楽死も認められたり。両方とも12年のできごとです。

オランダでは、この年に機動安楽死チームがスタートしています。安楽死を希望しても引き受けてくれる医師が見つからないという人がいて、その需要に応じるためにできた制度で、医師と看護師が車で自宅にやってきて安楽死を引き受けてくれる。この制度ができて安楽死が急増したとも言われています。両国とも、精神障害者や認知症の人の安楽死件数が増えています。

すっかり有名になったのが2016年のコーヒー事件です。オランダの高齢女性が、認知症になって、まだ軽症の時に、今後、重症化して介護施設で暮らすくらいなら安楽死を望むと事前指示を書いていました。実際に入所すると、意志確認に対しては否定的だったけど、施設の医師は苦しんでいると判断して、入所からわずか7週間で安楽死させました。施設の医師は生活の場にいる人ではないので、入所して2ヶ月でその人のことがどれだけ分かるのか疑問です。しかも当日はコーヒーに鎮静剤を混入して飲ませ、点滴に抵抗すると家族に押さえつけさせるという強引なやり方でした。

批判も出てオランダで初めて医師が起訴された事件になったけど、善意にもとづいての行動だったとして、昨年、無罪が確定しました。すると、びっくりしたことに、それを機に新しいルールができました。事前指示がある認知症の人はその後は意思を確認する必要はないというのです。安楽死の時期は医師が決めてよい、しかも不穏が予想されたら食べ物や飲み物にこっそり鎮静剤を混ぜて飲ませてもいいとなりました。

昨年は、オランダ議会は75歳以上の高齢者なら重病でなくても認める方向の法案が出されました。17年に続いて2度目です。まだ法案は通っていないと思いますが、この先繰り返されて、いずれ通るのかもしれません。

13.オランダでは知的/発達障害者も

オランダでは知的障害のある人、発達障害のある人にもすでに安楽死が認められ、実際に行われています。英国の医師らの調査では、医師の個人的な価値観が影響しているとの指摘もでています。

ベルギーでも、精神障害に苦しむ女性が安楽死を望み、直前に発達障害と診断されていた。にもかかわらず医師は安楽死を認めたが、まず発達障害の治療をすべきだったと家族が訴えた訴訟もあります。

障害のある人が生きるための支援を権利として求める声はなかなか聴いてもらえないのに、こうして死ぬ権利だけはたやすく認められていく。しかも、いったん死ぬことが権利だとなれば、障害のない人に認められることが障害のある人には認められないのは差別だ、という論理が成立してしまう。そういう意味では、死ぬことを権利とする考え方そのものに、すべり坂が内包されるのではないかと思います。

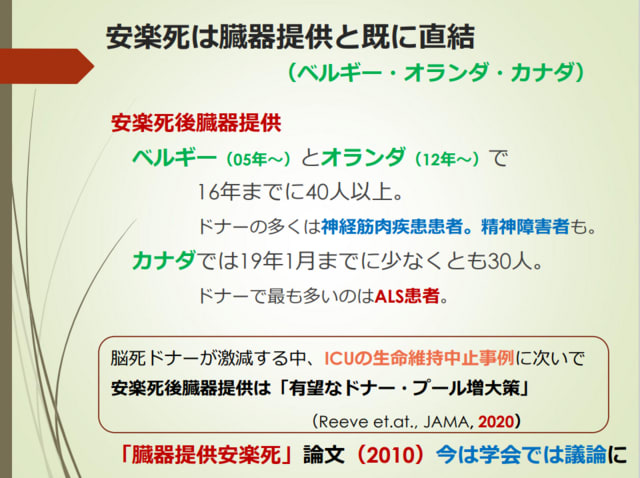

14.安楽死は臓器提供と既に直結(ベルギー・オランダ・カナダ)

日本ではほとんど議論になりませんが、ベルギーとオランダとカナダでは安楽死はとっくに臓器提供と直結しています。もちろん安楽死と臓器提供の意思決定はそれぞれ独立していなければならないとか、順番も安楽死の意思決定が先でなければならないとガイドラインはあるのですが、両方とも自己決定であれば、手術室のすぐそばで安楽死させて、心停止から数分間待って臓器を摘出する。両国合わせると2016年までに40人以上との報告があります。ただし、始まりはベルギー2005年、オランダ2012年なので、それに比べるとカナダは2年あまりで30人という、すごい勢いです。安楽死を希望する人の多くはガン患者だけど、ドナーになれないので、安楽死後ドナーの多くはALSなど神経筋肉疾患の人、それから精神障害者です。

日本ではほとんど議論になりませんが、ベルギーとオランダとカナダでは安楽死はとっくに臓器提供と直結しています。もちろん安楽死と臓器提供の意思決定はそれぞれ独立していなければならないとか、順番も安楽死の意思決定が先でなければならないとガイドラインはあるのですが、両方とも自己決定であれば、手術室のすぐそばで安楽死させて、心停止から数分間待って臓器を摘出する。両国合わせると2016年までに40人以上との報告があります。ただし、始まりはベルギー2005年、オランダ2012年なので、それに比べるとカナダは2年あまりで30人という、すごい勢いです。安楽死を希望する人の多くはガン患者だけど、ドナーになれないので、安楽死後ドナーの多くはALSなど神経筋肉疾患の人、それから精神障害者です。

安楽死は、いつどこで誰が死ぬかが分かっていて、新鮮な臓器が効率的に採取できる稀有な状況な訳です。2020年のある論文には、交通事故が減って脳死ドナーの減少が問題になっている中、安楽死後臓器提供は、ICUの生命維持中止事例に次いで、有望なドナー・プール増大策だと、書かれています。「ICUの生命維持中止事例に次いで」とあるところが、「無益な治療」論と移植医療のつながりの話になるわけですが、これについては後で詳しくお話しします。

こうなると、いっそ生きているうちに麻酔をかけて臓器をとらせてもらってはどうかという話が出てきます。臓器提供安楽死を検討する論文が初めて出たのは2010年でした。今では関係学会で議論されていると聞きます。

15.「すべり坂」の警告

こうした状況に、オランダやベルギーで当初は安楽死を推進してきた医師から「すべり坂」に対する警告が発せられています。テオ・バウワー医師は、自分たちは終末期で耐え難い痛みのある人への例外的な救済策として合法化したのに、対象は、もともと自殺リスクが高い人たちに歯止めなく広がってきたと指摘しています。安楽死という選択肢があれば安心材料になって自殺は減ると言われたが、実際にはオランダの自殺者は増えていると。その背景としては、死ぬことが問題解決の方法として社会に受け入れられていったからでは、と言っています。

今後は終身刑の囚人や親が望む障害児に広がるだろう、と予測する医師もいます。どこの国でも、監獄の人口密度と囚人の高齢化に困っている。その手っ取り早い問題解決の方法なのだなと思います。

それから、安楽死の議論には医療コスト削減の問題が付きまとっています。カナダの対象者要件緩和の審議にも、参考情報として、予算局から医療費削減データが出されました。

このように海外の実態について知れば知るほど、人口調整や社会保障コスト削減、人体の資源化と有効利用などの意図が透けて見え、政治と経済からの要請に押されて、制度化された安楽死が、社会のお荷物とみなされる人たちを都合よく始末するためのツールに堕していくリスクが懸念されてしまう。

16.日本でも「安楽死」を望む声

この10年間、日本でも安楽死の合法化を求める声が、くすぶり続けてはいたけれど、とりわけ、この5年間で安楽死という言葉が世の中にわっとあふれてきました。2016年の相模原障害者殺傷事件、その翌年の橋田寿賀子さんの著作、さらに、先にお話した小島ミナさんのライフサークルでの自殺を取り上げたNHKスペシャル。そして、京都ALS嘱託殺人事件が報道されました。ご存じのように、安楽死を望むALSの女性とネットで知り合った医師が2人で金銭で請け負って、殺害したという事件です。

この10年間、日本でも安楽死の合法化を求める声が、くすぶり続けてはいたけれど、とりわけ、この5年間で安楽死という言葉が世の中にわっとあふれてきました。2016年の相模原障害者殺傷事件、その翌年の橋田寿賀子さんの著作、さらに、先にお話した小島ミナさんのライフサークルでの自殺を取り上げたNHKスペシャル。そして、京都ALS嘱託殺人事件が報道されました。ご存じのように、安楽死を望むALSの女性とネットで知り合った医師が2人で金銭で請け負って、殺害したという事件です。

こういうことがあるたびに、日本でも安楽死を合法化すべきだという声が巷にあふれる。気になるのは、これらの折々に議論になる安楽死の対象者は終末期の人ではないことです。日本の安楽死の議論は、このように終末期の人をすっ飛ばして、最初から健康な高齢者だったり、終末期ではない重度障碍者の安楽死を合法にしようという議論です。これ、議論の前に前提のところで滑ってしまっている、しかも誰もそのことに気づかない。

なぜ、この議論はこんなに簡単に滑るのか、なぜ我々はそのことにこんなにも無自覚なのか、というところにこそ、この問題の本質的なあやうさがあるんじゃないでしょうか。

17.「死ぬ権利(積極的安楽死)」=「医療によって殺してもらう権利」?

日本でも「死ぬ権利」という言葉も頻繁にみるようになったので、生きる権利があるなら死ぬ権利も認めろというのは分かり易いようですが、死ぬことが権利になるとはどういうことかを、ちょっと考えてみたい。

日本でも「死ぬ権利」という言葉も頻繁にみるようになったので、生きる権利があるなら死ぬ権利も認めろというのは分かり易いようですが、死ぬことが権利になるとはどういうことかを、ちょっと考えてみたい。

そういう権利が仮にあるとして、それを誰が保障する責を負うのか。国家の意思として、あるいは社会の総意として、医療に殺すことを認めたり委ねる、ということをしていいのかと考えてしまいます。政治権力と医療が手を結んで行われた人権侵害は歴史上、枚挙にいとまがありません。

一方、個々の医師にとっても、これは大変なことです。私の講演を聞いてくれた麻酔科医が、言われたことがあるのですが、「安楽死と同じ薬を使って毎日仕事をしながら、自分はいかに死なせないかに神経を集中してきた、だから、その発想を転換することが想像できない」。こういう医師にとっては、殺す行為を求められるのは苦痛ではないでしょうか。

18.安楽死が「患者の権利」となれば、医師は「殺す」ことを義務付けられる

実際、安楽死を合法化した国では、殺すことが事実上、義務付けられるという面がある。やりたくなければ自分で手を下すことまで強要はされない。ただし、患者から求めたあった場合には、やってもいいと用意のある医療職の情報を提供したり紹介する義務を負う。

カナダでは、合法化された際に、キリスト教系のホスピスが自分のところではやらない、という方針を立てたところ、安楽死は合法的な医療サービスだから、やらないなら政府の資金を引き揚げる、と言い渡されたという事例が訴訟になりました。

このように、安楽死が権利になるということは、希望する人には提供されるべきサービスになるということ。

19.制度化された安楽死における医師の強大な権限

昨年、カナダのある判決では、「最高裁が合憲と認めた上で立法府が制度化したものである以上、MAIDは合法的な医療サービスであり、利用するのは個人の権利だ」と明確に書きました。オランダやベルギーの法制化の当時は、きわどい医療行為をする医師への免責という意味合いが大きかったと思うのですが、ここにはっきりとみられるように、安楽死を患者の権利とする方向に変化してきています。

そのカナダの判決では、もう一つ、とても重大なことが言われている。日程まで決まった夫の安楽死を止めようと妻が起こした裁判で、妻は「夫は終末期ではない」、認知症気味だったので、その混乱の中で決断したことであり「意思決定能力が無い」と訴えました。そこで、争点は2つになりました。男性の病状が本当に法律の条件を満たしていたか。男性に意思決定能力があったか。判決は、どちらについても判断する権限は裁判所にはない、という立場をとりました。法律によって、それらのアセスメントは医師の専門性に委ねられているというのです。

実際、オランダのコーヒー事件に限らず、ずいぶん乱暴なことが行われて家族が訴えた事例もあるのですが、いったん合法化されると、手続き上よほどの逸脱がない限り、医師の判断や行為が法的責任を問われることはないですね。つまり、誰は死んでもいいか、誰は死んではならないかを決めるのは、医師だと。まさに、最初のところでお話した、メディカル・コントロールの時代と言えます。

20.「死の自己決定権」の一方で増大する医師の決定権「無益な治療」論

「無益な治療」論というのは、本来は、終末期や臨死期の人に、医学的に無益な延命はやめようという話だった、いわばまっとうな議論だったものが、QOLの低い人への積極的治療や生命維持を無益とする方向に対象者が拡大してきていて、安楽死と同じすべり坂が起きています。

「無益な治療」論というのは、本来は、終末期や臨死期の人に、医学的に無益な延命はやめようという話だった、いわばまっとうな議論だったものが、QOLの低い人への積極的治療や生命維持を無益とする方向に対象者が拡大してきていて、安楽死と同じすべり坂が起きています。

最もラディカルとされるのは米テキサスの事前指示法で、10日間だけ転院先を探す猶予を与えた後で、10日で見つからなかったら生命維持を引き上げてもよい、というものです。でも、この法律は「無益」を定義していないのですね。その判断は医師の専門性に委ねられている。ここも安楽死制度と同じです。

これに対して、障害者運動からは、無益の判断には医師の個人的な偏見が影響している、と懸念の声が上がり続けています。実際、それが疑われる事例が数多く報道されています。10年前には抗う家族からの訴訟が次から次へと報道されていました。具体的な事例については拙著『死の自己決定権のゆくえ』と『殺す親 殺させられる親』にいくつも書いていますので、良かったら読んでください。

こういう事例が今またコロナ禍で増えているという気がします。後でまたちょっと触れますが、無益論には、トリアージの議論とも地続きの問題があります。

安楽死法制化の一方でこうした無益論が広がっているということは、合わせて考えたときどういうことでしょうか。QOLが低すぎると医師がみなした患者では、生きるという方向の自己決定は認められないということだと思います。自己決定権が認められるのが「死ぬ」の一方向に限定されているとしたら、そんなものが本当に権利なんでしょうか。

21.安楽死と同じ「すべり坂」が起きている

さっきお話したように、無益論でも、安楽死と同じ滑り坂がさまざまに起きています。

カナダに、たくさん訴訟が起こっている無益論の最先端の病院があって、その病院の医師が裁判で証言した言葉を報道から拾うと、「この患者は救命しても元の機能レベルには戻らないから治療は無益である」、「救命・延命しても、24時間要介護状態になって施設ケアが必要になるから、治療は無益である」と。

本来、個別具体の医学的議論のはずのものが、いつのまにか、こんな話になる。治療の無益じゃなくて、QOLを根拠に患者を選別する、患者の無益論に変質している。しかも無益論というのは、それは医師が決めることだ、という立場です。つまり医師に決定権があるという議論なんですね。一方の安楽死の議論は患者に決定権があるとする立場ですから、そこに決定権の対立があることが大事な点だと思います。

22.コロナ禍でのトリアージの議論(米)

コロナ禍でひっ迫する病床や人工呼吸器やエクモなどの医療資源をどのように分配するか、という議論が出てきており、ここに今お話しした「無益な治療」論が潜んでいると私は思います。

米国ではどんな議論になっているか。詳しくは「地域医療ジャーナル」に書いていますが、ここでは、エゼキエル・エマニュエルという、非常に影響力の大きな倫理学者を中心に10人が去年5月に出した論文を紹介します。

キーワードはfair allocation。タイトルにあるように「公平な分配」。これ以外にも、いくつかの論文を読

んでみたのですが、もちろん年齢で線引きしろという人もいるけど、多くの学者は、公平を説いてい

るんです。年齢とか障害の有無とか性別などの患者の属性で一律に線を引くのは差別だから、やっちゃいかん、と書いている。そうではなく、全ての患者に 公平な基準があてはめられるべきだ、と主張する論文が大半です。

ところが、不思議なのは、全ての人にその公平な基準があてはめられた結果どうなるかというと、結局のところ、これまで無益論で切り捨てられてきたのと同じ人たちが排除されて終わる、という、まるでロジックの手品というか、そういう不思議さがあります。

エマニュエルらの論文では、コロナ禍で限られた資源を分配する際に重視すべきだと主張している4つの価値があげられています。

①利益の最大化。具体的には最も多くの命を救う、あるいは救命後に生きられる年数を最大化することです。一方に持病があって救命されても数年しか生きられない人がいて、片方に救命後に40年生きられると思われる人がいたら、後者が優先される、ということ。

②人々を平等に扱うこと。これが、さっきの、属性によって別扱いするような差別をしてはいけないという話。

③手段(道具)的価値。社会にとってその人がどのような道具としての価値を持っているか。最前線

の医療職や、社会インフラを担う、エッセンシャルワーカーのこと。ただし、エマニュエルらは「専門性が高く代替えが困難な人たち」と言っている。例えば、ロックダウンの時でもごみを収集してくれる人たちだって、エッセンシャルワーカーだけど、専門性が低いから誰でもできる、代替え可能だから含まれない、ということだろうと思います。

手段的価値に関しては、また別の論文で、「これまでに多くの命を救ってきた人、医療によって助けてあげれば、これからも人の命を救ってくれる人を優先しよう」という主張もありました。多くの人は、こういうのを聞くと、納得してしまう。でも、そこに障害のある人を配置してみると、ずいぶん怖いことにならないでしょうか。

④最も恵まれない人の優先。worst offを「恵まれない」と訳してみましたが、この表現は訳すのが難しいけれど、ニュアンスとしては「最も分が悪い状態に置かれている人」。誰のことを言っていると思いますか? 障害のある人たちとか、貧しい人のことだと思いませんか。一瞬、私もそう思ったんだけど、全然違うんですよ。コロナで死んだらどれだけ多くのモノを失うか、という観点なんです。80歳の年寄りはもうこれまでに人生を十分に生きて楽しんできたからコロナで死んでも失うものは少ないけど、まだこれから人生を楽しめるはずの若い人が死んだら、失うものははるかに大きい。そういう論理です。論文には障害者のことは出てこないけど、この論理で行けば、障害のある人はもともとQOLが低い人生を送ってきていると見なされるので、死んだって失うものは少ないととらえられるのかなと推測します。

2-2へ続く

この「無益な治療」論も移植医療と繋がっています。こちらについても、第1回の時に「循環死」概念の導入について、チラッと触れているのですが、今回そのあたりを調べて、追加資料もちょっと読んでみました。まず、米国で2000年までに両者が繋がっていく経緯を簡単にお話したい。

この「無益な治療」論も移植医療と繋がっています。こちらについても、第1回の時に「循環死」概念の導入について、チラッと触れているのですが、今回そのあたりを調べて、追加資料もちょっと読んでみました。まず、米国で2000年までに両者が繋がっていく経緯を簡単にお話したい。

ところが、そのスペインが、驚いたことに10年の間にものすごい変貌を遂げる。今ではスペインが臓器移植のトップランナーだという。安楽死も、今年3月に合法化されました。

ところが、そのスペインが、驚いたことに10年の間にものすごい変貌を遂げる。今ではスペインが臓器移植のトップランナーだという。安楽死も、今年3月に合法化されました。

西村)うちの娘はここに今、横になっていますけれども、生まれた時に「脳波がフラットで脳死の状態に近い」と言われて、川見さんの団体に呼んでいただいてお話させていただいた事があったんですが、その講演に私の話を聞きに来てくれてた映画学校の学生さんだった人が3年間、うちでカメラを回してうちの生活について撮ったフィルムが今回、劇場公開されます。来年1月2日、ポレポレ東中野というドキュメンタリー専門の映画館を皮切りに、その後いろんな所で公開になると思います。特に何かを訴えるとか問題を提起するというような映画ではなくて、先ほど児玉さんがおっしゃっていましたけれども平仮名の「いのち」というものについて静かに考えていただくような、ただのうちの生活の映画となっていますが、よろしければ皆さんご覧になってください。

西村)うちの娘はここに今、横になっていますけれども、生まれた時に「脳波がフラットで脳死の状態に近い」と言われて、川見さんの団体に呼んでいただいてお話させていただいた事があったんですが、その講演に私の話を聞きに来てくれてた映画学校の学生さんだった人が3年間、うちでカメラを回してうちの生活について撮ったフィルムが今回、劇場公開されます。来年1月2日、ポレポレ東中野というドキュメンタリー専門の映画館を皮切りに、その後いろんな所で公開になると思います。特に何かを訴えるとか問題を提起するというような映画ではなくて、先ほど児玉さんがおっしゃっていましたけれども平仮名の「いのち」というものについて静かに考えていただくような、ただのうちの生活の映画となっていますが、よろしければ皆さんご覧になってください。