「和田心臓移植から50年」シンポジウム配布資料2-2

https://www.youtube.com/watch?v=9msNtHyn5loでは1時間20分46秒以降

脳死と判定された人は生きている 脳死からの回復事例

守田憲二 2018/11/18

**********************************************

資料1ページ目

臓器提供に関連して脳死判定の誤りが発覚する頻度 米国、1%~5%

臓器提供に関連して心臓死予告の誤りが発覚する頻度 日本、0.4%~1.8%

脳死判定を誤る原因

その1 脳死判定基準にもとづき厳格に行わないから

その2 早すぎる脳死判定、薬物影響下の脳死判定

その3 患者を傷つける検査は行わないから

脳死判定後の自発呼吸、従命、運動反応、社会復帰例

(講演は8頁まで、9頁以降は参考にしてください) 注:当ブログに9頁以降は掲載しておりません。

二つの死があるのか?医学的事象としての脳死はあるか?

生命の定義、死の定義から

正確な死の予言と臓器提供目的で検討された脳死判定基準

脳死判定から心停止までの期間の延長傾向

死の予測精度がさらに低下する要因

「脳不全」または「重度脳不全」と表現すべき

倫理

死亡宣告としての脳死判定の不安定性

「脳死はダメだが心臓死・心停止なら問題なし」は間違い

**********************************************

資料2ページ目以降

臓器提供に関連して脳死判定の誤りが発覚する頻度

米国、臓器摘出チームが出発しても1%は引き返している

神戸生命倫理研究会は1989年の「米国心臓移植実態調査報告」p195において、「特筆すべき個別的な事柄として、スタンフォード大学のドナー・コーディネーターであるM・ブラウン(Registered Nurse)は、過去5年間の経験のなかで、3例の『早すぎた脳死判定』が存在したという」。p219~p220において同大学は「外科医(レジデント)・手術場ナース・ドナーコーディネーター等5人1チームで臓器を取りに行くが、約300の臓器調達経験の中で3例の『早すぎた脳死判定』があり、いったん行ったが、引き返したこともある」

出典=「脳死と臓器移植を考える」(メディカ出版、1989年)

米国、人工呼吸器をはずしたら自発呼吸をする患者が5%近い

豊見山直樹(那覇市立病院脳神経外科部長):日本の脳死判定というのはかなり厳格なものとされています。

司会:玉井 修(沖縄県医師会理事、広報委員):アメリカは基準が違うんですか。

豊見山:基本的には一緒なんですけれども(中略)運用の仕方で差が出ると思います。ただし、実際には、アメリカの移植に携わるコーディネーターの方と話をしたときに、ラフな運用と感じました。人工呼吸器をはずした際は、自発呼吸し始めたのが数パーセント、5%近くあるんだよという話を聞きました。

出典=沖縄県医師会報2011年2月号p178~p197「座談会・移植医療について」

臓器提供に関連して心臓死予告の誤りが発覚する頻度

東京都内、家族に臓器提供を説明後=1.8%(6/341)、臓器提供を承諾後=0.4%(1/245)

東京都臓器移植コーディネーターの櫻井悦夫によると、1995年から2017年3月までの約22年間に、東京都内からの情報で実際に対応した424例のうち、家族への説明にいたったのは341例、うち96例は承諾得られず。家族説明開始後にコーディネーションを中止した96例のうち、5例は植物状態に移行したため。

245例の家族が提供を承諾したうち44例が提供に至らなかった。うち1例は植物状態に移行したため。

出典=櫻井悦夫:臓器移植コーディネーター 22年の経験から、Organ Biology25巻1号p7~p25、2018年

この報告に、コーディネーション対象全例の脳死判定の有無は記載されていないため、植物状態に移行した計6例が、法的脳死判定の予定だったのか、一般の脳死診断が下されていたのか、脳死判定の対象外だったのか不明だ。しかし櫻井はp10で「コーディネーターに臓器提供についての家族対応の要請が入るということは,その方は近い将来に『亡くなる』と言う診断がされていることを意味している」と記載している。

脳死判定を誤る原因 その1 脳死判定基準にもとづき厳格に行わないから

3割は無呼吸テストが不完全、内科医・一般外科医・一般開業医も脳死判定

米国中西部68施設における2011年の脳死臓器提供ドナー226例の診療録を調査した。無呼吸テストの完全な記載があったのは166例(73.5%)。無呼吸テストの完全な記載のない60例のうち、56例(93.3%)は脳死と認められる補助検査を行っていた。脳死判定した医師250名のうち20名が内科医、18名が一般外科医。一般開業医、老年病専門医、血管外科医などが1名ずつだった。

出典=Claire N.Shappell: Practice variability in brain death determination A call to action, Neurology,81(23),2009–2014,2013

臓器提供施設の3割は「誰が脳死判定を行えるか」「無呼吸テスト中の血液分析」をマニュアル化していない

米国50州の臓器提供施設492か所における脳死判定基準に関する病院のポリシー、プロトコルを調査した。脳死判定対象から除外する項目に低血圧を入れている施設は56.2%、低体温を入れている施設は79.4%だった。脳死判定を神経内科医や脳神経外科医が行うこととした施設は33.1%。150施設は誰が脳死判定を行えるか記載していなかった。無呼吸テストは、66.4%の施設がテスト中に動脈血ガスの測定が必要と定めていた。

出典=David M.Greer:Variability of Brain Death Policies in the United States,JAMA Neurology,73(2):213-218,2016

厚労省検証会議、基準を逸脱しても注意喚起どまり、実質は許容

2013年5月公表の「脳死下での臓器提供事例に係る検証会議 200例検証のまとめ」は、「2例で診断・治療の経過中に画像診断が行われていない」「前庭反射の消失を確認する際に他の検査で代用した事例が2例」「脳波の記録時間の30分未満は38例。標準感度のみが8例」「自発呼吸の消失の確認(無呼吸テスト)を規定を超えて継続した事例が計4例」などを指摘した。脳波記録を紛失した事例もあったが、いずれも「指摘した・・・注意喚起した・・・これらの事例についても臨床症状及び神経学的所見等から医学的に脳に器質的病変を来していると判断でき、検証事例のすべてにおいて、原疾患に対する診断・救命治療は適正に行われていた」などと許容して、今後の脳死判定に向けた注意の扱いで終始している。

日弁連、福岡県弁護士会から人権侵害の勧告

2003年2月18日、日本弁護士連合会は法的脳死1例目について高知赤十字病院に「法的脳死診断に先立つ臨床的脳死診断において無呼吸テストを実施したこと、また法的脳死判定において無呼吸テストを最後に行なわなかったことは人権侵害である」と勧告した。

2003年3月13日、法的脳死3例目について古川市立病院に「前庭反射消失検査及び無呼吸テストは、定められた検査方法を採らなかったものであり、患者の生命徴候を見落した危険を無視することはできず、しかもそれらは患者の真意に反し自己決定権を侵害したものであり、人権侵害である」と勧告した。

2002年3月25日、法的脳死4例目について大阪府千里救命救急センターに「臨床的脳死診断において無呼吸テストを実施したことは人権侵害」と勧告した。

法的脳死9例目については、福岡県弁護士会が2004年3月3日、福岡徳州会病院に「臨床的脳死判定における平坦脳波の確認は、定められた検査方法を採らなかったものであり、漫然と平坦脳波と判定したもので、患者の生命徴候である脳波の検出を見落とした危険を無視することはできず、しかもそれは患者の真意に反し自己決定権を侵害したものであり、人権侵害である」と勧告した。

一般の脳死判定、4割は無呼吸テストを行わず、法的脳死判定に準じない施設が7割

脳死判定は、法的脳死判定が登場した1997年以前から行われてきた。近年、法的脳死判定が登場したためと見込まれるが「一般の脳死判定、一般の脳死診断、一般的脳死判定」などと称されている。どのような表現をしようとも、医師が「この患者は脳死だ」という認識で治療方針を検討して患者家族に説明し医療を実践するならば、重大性は法的脳死とほとんど変わらない。とりわけ、脳死と判断した後に心停止した患者に、心臓マッサージや人工呼吸をしながら臓器を摘出する。あるいは人工呼吸を停止して死亡を許容する。明確に犯罪的な行為としては1968年7月23日、弘前大学第1外科の山本 実らが14歳男児を人工心肺で凍死させて腎臓を摘出した(移植4巻3号p218~p219)。さらには心臓の拍動中に麻酔をかけながら腎臓を摘出することまで、臓器移植法の制定以前から行われてきたことから、一般の脳死判定を二線級の診断が許容されるかのごとく扱うことは不適切だ。

埼玉医科大学総合医療センターの荒木 尚、日本医科大学付属病院の横田裕行らは2017年6月の第30回日本脳死・脳蘇生学会で一般の脳死判定の現状把握のためにアンケートした結果を発表した。

「脳死・脳蘇生」30巻1号p33に掲載された抄録によると、5類型850施設にアンケート調査票を送付、209施設より回答を得た(回答率24.5%)。回答施設の42.5%が無呼吸テストを含まない施設基準で判定を実施、法的脳死判定に準じて一般的脳死を診断していた施設は30.8%。15.8%は脳波・脳血流検査のみで診断していた。無呼吸テストを実施しない施設の59.6%は、家族説明や治療方針決定のためにはABR(聴性脳幹誘発反応)や脳波のみでよいと回答した。家族には「脳死と診断された旨を正確に伝える」と54.1%が回答した。

以上より、日米脳死判定臓器提供施設の7割は院内マニュアル不備から診断を誤る可能性があるといえる。

脳死判定を誤る原因 その2 早すぎる脳死判定、薬物影響下の脳死判定

一過性のショックで数十時間にわたり脳死判定基準を満たしうる状態になった後に、回復する患者がいる。受傷や発症から脳死判定を開始するまで数日間待つ必要があるが、日本の脳死判定基準にその規定がない。規定している海外の基準でも、24~48時間など短い。

意識不明で人工呼吸器を装着された患者は、麻酔、鎮痛剤、鎮静剤など脳神経の機能を低下させて脳死と似た状態をもたらす薬物(中枢神経抑制剤)を投与されていることが多い。法的脳死判定マニュアルは「通常の投与、一般的な投与量であれば24時間以上を経過したものであれば問題はない」とおざなりな規定をしている。

「臨床的脳死状態で塩酸エフェドリンを投与された患者が約72時間後に心停止した。解剖して各組織における薬物濃度を測定したところ、心臓血における濃度よりも53倍(3.35μg)の塩酸エフェドリンが大脳(後頭葉)に検出された」と報告されている。腕などから採取した血液の薬物濃度と脳組織内の薬物濃度は異なる。

出典=守屋 文夫(高知医科大学法医学):脳死者における血液および脳内の薬物濃度の乖離、日本医事新報、4042、37-42、2001

生きている患者から脳組織を採取することは許容されないから、正しい薬物濃度の測定は不可能であるし、測定できても薬物濃度による影響は個体差が大きく「薬物の影響なし」との判断は下しがたい。

脳血流が低下すると脳に薬物が残留し、低体温療法などで肝臓、腎臓の働きが低下すると、さらに薬物の代謝・排泄は遅れる。中枢神経抑制剤が投与された患者の大部分は、脳死判定の対象から除外する必要がある。

本資料「脳死判定から心停止までの期間の延長傾向(当ブログでは省略)」のとおり、脳死患者の心停止までの時間は当初の分・時間単位から、「循環、呼吸、内分泌機能が良好な状態に保たれていれば、心停止は何とか避けることができる」まで延びた。長期間生存のうちに薬物が代謝・排泄され、脳死判定基準を満たさなくなる患者が増える。

脳死判定を誤る原因 その3 患者を傷つける検査は行わないから

たとえ前記1、2を反映した脳死判定を厳格に行っても限界がある。脳死判定時に患者に与える刺激より何倍も激烈で致死的な刺激が、臓器摘出時のメスによる切開、人工呼吸停止による呼吸困難で加えられるからだ。

2007年11月、アメリカ・オクラホマ州のザック・ダンラップ氏はバイクの転倒事故で入院。脳血流検査も行われて脳死と判定され、家族は臓器提供を承諾した。NBCテレビのインタビューで、ダンラップ氏は自身への死亡宣告について「I heard it and it just made me mad inside(聞こえました、それで狂わんばかりになりました)」と語った。

脳死判定は、患者の昏睡状態を確認するために疼痛刺激を加える。脳死判定医が患者の顔面を滅菌した針か虫ピンで突き、眉毛付近は指で圧迫して反応の有無を診る。しかし、患者に永続的な傷を残す検査は許容されないから、医師が患者に激烈な痛みを与えることはない。ダンラップ氏の場合は、最後の別れに来た従兄弟の看護師がポケットナイフでダンラップ氏の足の裏を引っ掻く、ダンラップ氏の爪の下に親族が爪を押し込む、という傷害を厭わない痛み刺激を与え、ダンラップ氏が手足を引っ込めたので脳死ではないことが示せた。臓器摘出チームは到着していたが、臓器提供は行われなかった。ダンラップ氏は2年後に結婚、2009年に1児のパパになった。(ザック・ダンラップ事件の英文と日本語訳は筆者サイト内http://www6.plala.or.jp/brainx/wrong.htm#D)

臓器提供者の血圧、心拍は臓器摘出時に大きく変動する。「脳死判定時の疼痛刺激に反応しなかった患者が、メスで体を切り裂かれる激烈な痛みには反応している」という可能性を考慮すべきだろう。

脳死判定後の回復例において、人工呼吸器を外した後に患者が自発呼吸をしたことがきっかけとなり脳死ではないことが発覚したケースの多いことも、無呼吸テストより致死的な刺激を行うと反応する患者の存在を示す。

脳血流検査も行われながら脳死判定が誤っていたケースは、ザック・ダンラップ事件以外に国立成育医療研究センター病院、日鋼記念病院、奈良県立医科大学、シンシナティ小児病院、川崎医科大学、フライ地域医療センター(米国ノースカロライナ州)、千葉県救急医療センターから報告されていることを筆者サイト内http://www6.plala.or.jp/brainx/yosi.htm#3に掲載している。本資料で後述するUCLAの2歳男児も該当する。

脳血流の低下が続くと脳神経は活動できなくなる。この時に脳死判定基準を満たす状態になるが、血流が増えてくると脳神経は活動を再開しうる。しかし、一層の脳血流低下状態が長時間続くと脳組織は壊死する。ヒトの脳組織が壊死する「血流量とその継続時間」は、人体実験ができないためわからないことが誤診の一因になる。

脳死判定後の自発呼吸、従命、運動反応、社会復帰例

(脳死判定を誤ったことが発覚した具体例の背後に、ショック状態あるいは薬物あるいは弱い刺激が原因で、脳死ではないことが疑われることがないまま臓器が摘出されたケースのありうることを想定してもらいたい)

脳死判定から4年半生存、指示すると足を動かしたJahi McMathさん(17歳)

米国カリフォルニア州で2013年12月12日、13歳時に脳死とされたジャハイ・マクマスさんが2018年6月22日、肝不全で亡くなった。ニュージャージー州に転居して、家族が脳死の死亡宣告取り消しの裁判を行っていた。死亡宣告取り消し訴訟は継続する。家族によると、ジャハイさんの生存中は声で指示すると足を動かす時があった。

Jashown Bannerさん(7歳)、呼吸し、微笑み、手を動かす

2018年6月13日付のDelaware Newsによると、昨年、米国ウィルミントンで銃で撃たれ脳死とされた男児Jashown Bannerさん(受傷時6歳、現在7歳)が自発呼吸し、現在は在宅療養中。その後、微笑んだり手を動かすようになった。入院中に医師が人工呼吸器を外すように家族に繰り返して言った。現在までの改善を見て、医師の一人は謝った。

Holly Robertsonさん、生後36時間で人工呼吸器を外されると即座に呼吸

2018年6月5日付のiNewsによると、Holly Robertsonさんは英国で出産時に心肺停止、グラスゴーのPrincess Royal Maternity Hospitalで脳死とされ、生後36時間で人工呼吸を停止された。医者は「(お子さんは)重症で薬も投与されているから速やかに安らかに亡くなるでしょう」と告げたが、人工呼吸器を取り外すや否や息をした。脳性麻痺があり普通小学校のspecial unit に通っている。

臓器提供予定だったBrian Healさん(50歳)、現在はリハビリ中

2018年4月28日付のsomersetliveによると、Brian Healさん(50歳男性)が英国シャーボーンで2017年12月26日に自宅で階段から転落。脳幹死とされ、臓器提供者として登録していたため人工呼吸器で管理したところ体動と回復の兆しを見せた。2月12日に昏睡から脱却、現在はリハビリ中。

Taylor Reidさん(受傷時10歳)、会話ができるまで回復

2018年4月25日付のBelfastliveによると、2016年5月に英国ベルファストでバイクレース事故により脳死宣告されたTaylor Reid君(当時10歳)は、母親は3度にわたり生命維持装置の取り外しを提案されたものの拒否、現在は会話ができるまでに回復し、さらに歩こうとしている。写真は2016年のクリスマス

(参考)米ラスベガス乱射事件の被害者ジョバナ・カルサディアスさん(30歳)が回復

2018年1月27日、ロイター通信(日本語版)は、昨年10月1日に発生した米近代史上最悪の銃乱射事件(59人死亡、527人負傷)に巻き込まれ、一時重体に陥ったジョバナ・カルサディアスさん(30歳)が奇跡的な回復を遂げ、帰宅できる見通しとなったことを伝えた。夫のフランクさんは、生命維持装置を外して臓器移植のドナーになることを医師団から打診されていたが、妻が夢の中に現れ、すべてがうまくいくと告げた。フランクさんはジョバナさんの母親に、装置を外してはダメだと電話した。

注:このニュースは脳死判定の有無は伝えていないので参考例として提示する。

人工呼吸停止+臓器提供予定に抗議して父親が病院に立て籠っている間に、息子が手を握った

2015年1月、米国テキサス州、George Pickering氏は息子が脳死とされ医師は人工呼吸の停止を計画、臓器提供の手配も進められていたことに抗議して、トムボール病院に拳銃を持って立てこもった。3時間の間に、息子は父親の指示に応じて数回、父親の手を握り、父親は脳死ではないと確認できたとして警察に投降。2015年12月17日付のClick2Houstonほかは、息子は意識を取り戻し父親は減刑・釈放されたと報じた。

脳死とされた時に内的意識があったJenny Hamannさん(判定時25歳)

Facing Life Nowが、脳死とされた時に内的意識のあったJenny Hamannさんへのインタビューを2015年9月から公開している(英文)。http://www.facinglife.tv/episode/surprising-realities-of-brain-death-and-organ-donation-part-1/ 22分28秒のビデオのうちおおよそ11分55秒~16分22秒そして19分12秒~19分39秒に登場する。概要は以下。

1985年にJenny Hamann(当時25歳)さんが脳死とされ、夫は臓器提供に圧力をかけられたものの承諾せず、3週間後に回復した。昏睡状態とされている時に、Jenny Hamannさんは身動きができず目を開けることができず何も言えなかったが、聞こえていた。ある看護師は、いつもJenny Hamannさんの名前を呼び、何の処置をどんな目的でしているかも話しかけてくれた。しかし、ほかの看護師(足音で分かった)は何も話しかけない。その看護師は、ある日、Jenny Hamannさんについて「誰か、これ(This thing)を動かすのを手伝ってくれない」と言った。

昏睡、覚醒を繰り返すうちに、ある男性の声が「この患者の夫はcompletely unreasonableだ、臓器提供をしてくれれば何人も助かる」と言った。それを聞いていたJenny Hamannさんは「あなたに臓器をやるもんですか。臓器が必要なのは私よ!」と思った。医師が「この患者は脳死、助かる確率は1%しかなく助かっても植物状態だ」と話していたという。Jenny Hamannさんは、その後、看護師になった。

ブレーメン病院、ドナーの腹部を切開後、脳死ではないことに気付いて臓器摘出を中止

2015年1月11日付の南ドイツ新聞は、2014年末、ドイツのブレーメン病院で、予定されたレシピエントにも連絡が行き、脳死ドナーの腹部を切開後、まだ死んでいないことに医師が気付き、急遽、臓器の摘出が中止されたと書いている。Schwere Panne bei Organ-Entnahme https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/krankenhaus-bei-bremen-schwere-panne-bei-organ-entnahme-1.2298079

注:この記事に上記以上の記載はない。

2歳児に脳血流検査で脳死宣告、人工呼吸器を外したら呼吸をしたので死亡宣告を取り消し

2017年12月発行のJournal of Child Neurology 32巻14号はp1104~p1117に、UCLAのアラン・シューモンによる「False-Positive Diagnosis of Brain Death Following the Pediatric Guidelines: Case Report and Discussion(小児ガイドラインに従った脳死の偽陽性診断:症例報告および討論)」を掲載した。

重度頭部外傷の2歳男児。無呼吸テストは心拍数の急落や酸素飽和度の急落で中止、脳波は不明確と解釈。シンチグラフィーは頭蓋内血流を示さなかったので、2011年の小児ガイドラインに従い脳死が宣言された。

両親は臓器提供を拒否した。人工呼吸器を外して2~3分後、少年は著しい徐脈とチアノーゼを呈し、皆が驚いたことに自発的に呼吸を始めた。父親が最初に気付き、看護師、集中治療医、そして他の家族も目撃した。集中治療医によると、呼吸の質は、死戦期の呼吸ではなく深くも浅くもなかった。そのような呼吸が2、3回あった後、集中治療医は人工呼吸器に即座に再接続し、死亡宣告は医療記録から取り消された。

家族は、死亡が宣告され臓器提供が要望され生命維持を停止された息子が、明らかに生きていることに狼狽した。医師と看護師スタッフらは大変、心を痛めた。2時間後、患児の重篤な状態を熟慮して生命維持装置が再び取り除かれたが、今度は呼吸しなかった。患児は呼吸循環死で死亡が記録された。

55歳男性が臓器摘出の手術台上で咳をした

2011年6月発行のCritical care medicine 39巻6号はp1538~p1542にエモリー大学医学部のAdam C.Webbらによる“Reversible brain death after cardiopulmonary arrest and induced hypothermia(心肺停止と低体温療法後の可逆的脳死)”を掲載した。

心肺停止の55歳男性に低体温療法を行った。36.5℃に復温した後、神経学的検査では、痛み刺激への反応、対光反射、角膜反射、咳反射、自発的呼吸などの反応がなかった。24時間超の後、残りの脳神経機能も失われた。神経学的検査は脳死と一致した。10分間無呼吸テストと6時間経過後の検査により脳死を確認した。死亡が宣告され、家族は臓器提供に同意した。脳死宣告から24時間後、臓器摘出チームが手術室に到着した。

患者が手術台に移された時、咳をしたことに麻酔科医が気付いた。急遽、脳神経外科医が呼ばれ、咳反射だけでなく角膜反射、自発呼吸も回復を確認した。

ケアチームは、患者家族や他の医療従事者に適切な説明を提供するという課題に直面した。脳死ではないことが判明してから104時間後、患者の人工呼吸器は停止され、心肺停止による死亡が宣告された。

結論:心肺停止後の患者に低体温を導入した場合の脳死判定は注意を要する。脳死判定が行われる前に、再加温後の最低観察期間が確立されるべきである。

上記以前の症例の一部は、臓器移植法を問い直す市民ネットワーク編「脳死・臓器移植Q&A50」(海鳴社・2013年第2冊)に掲載している。

筆者サイト内臓器摘出時に脳死ではないことが判ったケースhttp://www6.plala.or.jp/brainx/wrong.htmに

A,臓器摘出術開始前・脳死否定・摘出強行例

B,臓器摘出術開始後・脳死否定・摘出完遂例

C,臓器摘出術開始後・脳死否定・摘出中止例

D,臓器提供決定後・脳死否定・提供撤回例

E,周辺事例

を掲載している。

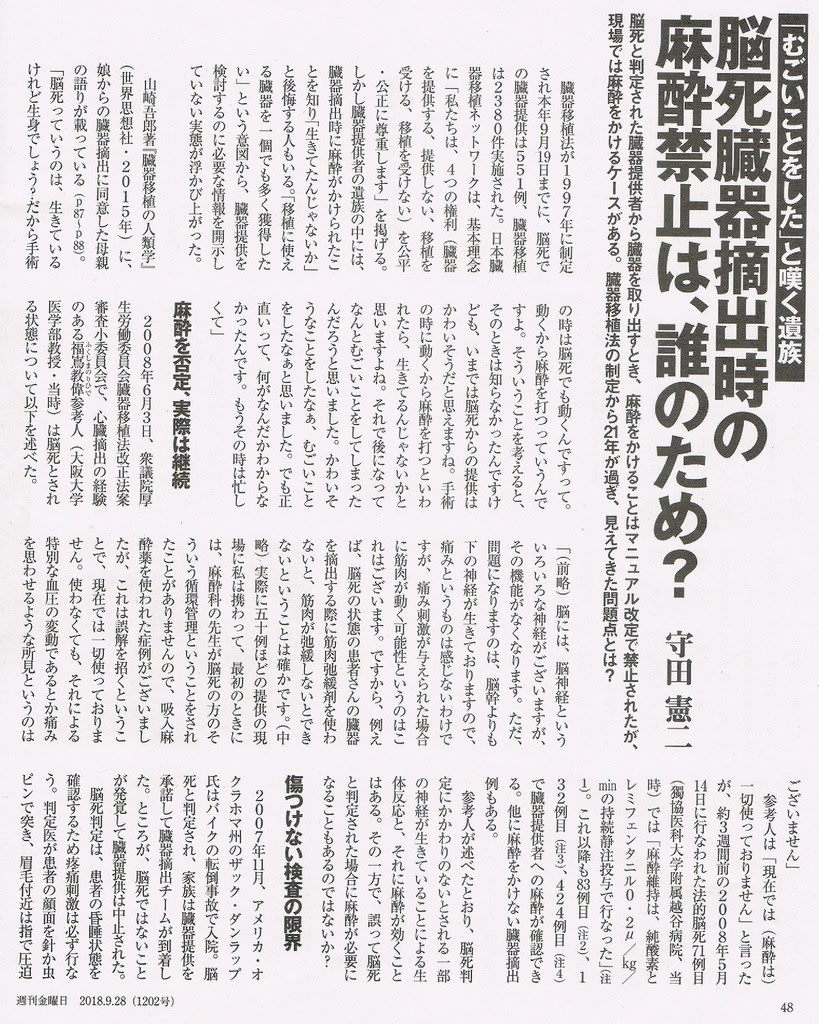

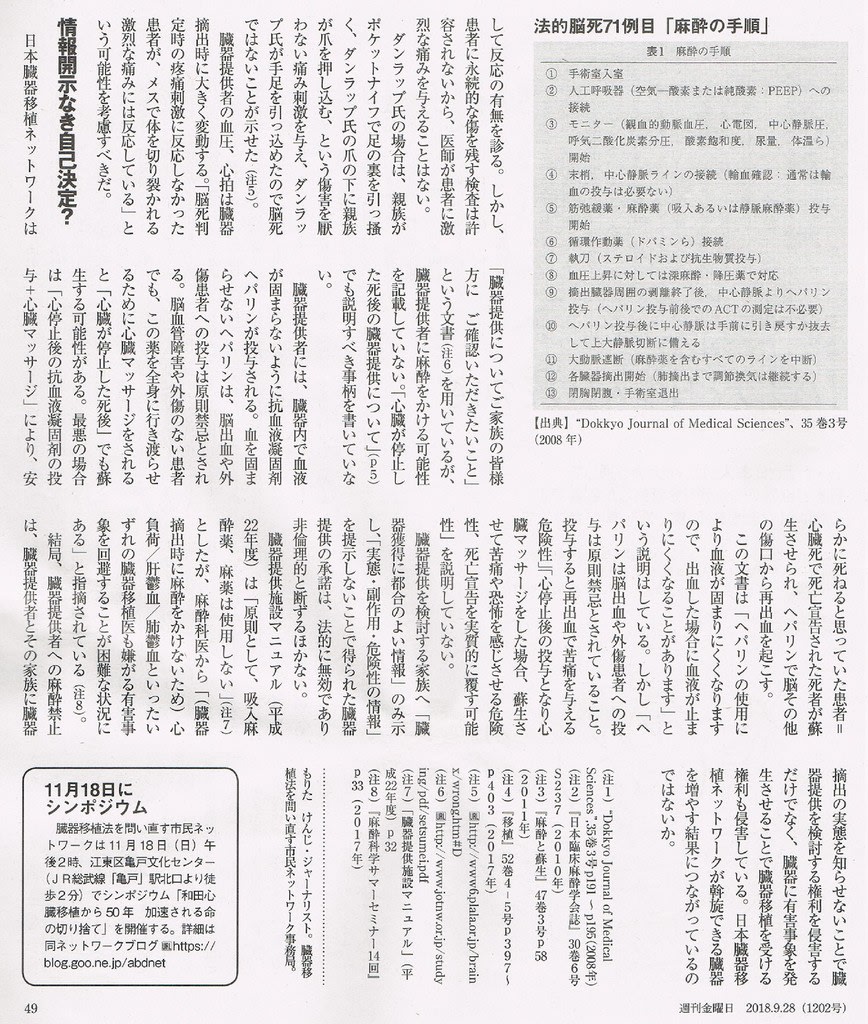

以下は週刊金曜日2018年9月28日(№1202)号p48~p49の「脳死臓器摘出時の麻酔禁止は、誰のため?」です。「週刊金曜日」より転載許可を得て、ここに掲載します。(週刊金曜日の代表電話番号は03-3221-8521)

私は、1949年10月生まれで現在68歳です。73年に食品会社に入社。99年に長女が交通事故に遭い「遷延性意識障がい」になりました。2000年9月に「わかば」に入会、2011年に食品会社を退社し現在(2018年3月時点)は「わかば」の副代表兼事務局長、「全国遷延性意識障がい者家族の会」の副代表兼関東支部担当役員、国土交通省の被害者救済対策にかかわる意見交換会のメンバー、社会福祉法人世田谷ボランティア協会の評議員等をやっています。

私は、1949年10月生まれで現在68歳です。73年に食品会社に入社。99年に長女が交通事故に遭い「遷延性意識障がい」になりました。2000年9月に「わかば」に入会、2011年に食品会社を退社し現在(2018年3月時点)は「わかば」の副代表兼事務局長、「全国遷延性意識障がい者家族の会」の副代表兼関東支部担当役員、国土交通省の被害者救済対策にかかわる意見交換会のメンバー、社会福祉法人世田谷ボランティア協会の評議員等をやっています。 これが昨日の母の朝食の写真です。煮物とご飯とサツマイモ、おしんことお茶。当初は口も上手に開けられず、私たちがこじ開けて食べさせるような状態でしたが、去年の夏頃からはこのように自ら口を大きく開けて力強く食べられるようになりました。

これが昨日の母の朝食の写真です。煮物とご飯とサツマイモ、おしんことお茶。当初は口も上手に開けられず、私たちがこじ開けて食べさせるような状態でしたが、去年の夏頃からはこのように自ら口を大きく開けて力強く食べられるようになりました。

最初に自己紹介をします。1989年に毎日新聞社に入り、大阪社会部、東京本社外信部を経て、ドイツ・ベルリンとベルギー・ブリュッセルに赴任しました。ブリュッセルでの取材対象は安全保障、北大西洋条約機構(NATO)や欧州連合(EU)が主でしたが、時々、介護保険や安楽死についても取材していました。これまで、安楽死や介護保険に関する本も出版しています。

最初に自己紹介をします。1989年に毎日新聞社に入り、大阪社会部、東京本社外信部を経て、ドイツ・ベルリンとベルギー・ブリュッセルに赴任しました。ブリュッセルでの取材対象は安全保障、北大西洋条約機構(NATO)や欧州連合(EU)が主でしたが、時々、介護保険や安楽死についても取材していました。これまで、安楽死や介護保険に関する本も出版しています。

ックとは

ックとは