次は東京医科大学八王子医療センターから2010年の報告です(枠内)。

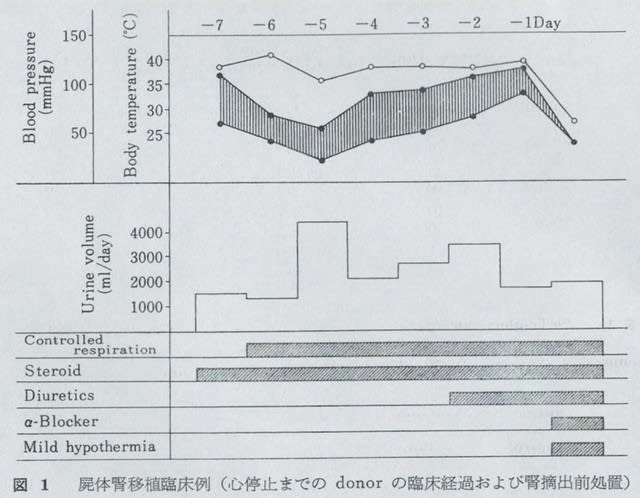

第3病日=発症より第3病日に臨床的「脳死」と判定、その後、家族の臓器提供の申し出があった。

19時40分:一般的脳死判定

21時50分:移植コーディネーターが家族より腎臓、角膜の承諾を得る

22時03分:承諾書を作成していた時、突然血圧が低下

22時05分:心停止

22時06分:死亡確認し、心臓マッサージを直ちに再開

22時10分:Auto Pulse(胸郭圧迫自動心臓マッサージ器)を装着、使用開始

23時35分:手術室入室

23時40分:Auto Pulse(胸郭圧迫自動心臓マッサージ器)を終了

23時42分:摘出手術を開始

胸郭圧迫自動心臓マッサージ器のオートパルスについて、販売会社の資料は「骨折発生の閾値を大幅に下回る適正な圧迫力を維持し、ほぼ正常な血流量が得られる」としています。通常の救命目的で心臓マッサージ・胸骨圧迫を行う際は、骨折を起こさないで正常な血流量が得られることは大きな利点ですが、心停止ドナーにおいても「正常な血流量」を得るのならば、より生体に近い状態に維持して、生体解剖による痛み、苦しみ、恐怖を与える心配をしなくていいのでしょうか?

自動心臓マッサージ器オートパルスやルーカスが作動中の動画は、販売会社サイトやYouTubeで見ることができますが、毎分100回前後の速度で音を立てながら機械的に胸骨を圧迫し続けます。心停止ドナー候補者の家族は、心臓死の死亡宣告後に自動心臓マッサージ器が使われる場合があることを事前に知らされ、蘇生効果があることも理解して、それでも臓器提供を承諾したのでしょうか?

心停止ドナーに対する心臓マッサージは、どの程度行われているのか、日本臨床腎移植学会・日本移植学会がまとめた「腎移植臨床登録集計報告」で確認しました。

腎移植臨床登録集計報告(2018)によると、2017年の心停止ドナーによる腎臓移植のうち、心臓マッサージ有15(25.9%)、無32(55.2%)、不明1(1.7%)、未入力10(17.2%)でした 。2017年の心停止ドナーによる腎移植数は65ですから、7腎分は集計漏れと見込まれデータの欠落が大きい統計ですが、入力ずみのデータの範囲で近年の心臓マッサージ実施率をみると2009年~2017年は11.8%~31.7%です(出典は各年の腎移植臨床登録集計報告より)。このほかに心停止ドナーに対する処置として心停止前カニュレーション率は33.3%~61.7%、死体内灌流率63.6%~85%、温阻血時間は平均6.8分~13.9分です。

仮に心停止による死亡宣告後、死体に何も行わず24時間経過後に移植可能な臓器があるとしたら、温阻血時間は24時間以上=1440分以上になります。2009年から2017年までの心停止ドナーの温阻血時間が平均6.8分~13.9分ということは、埋葬が許容される時間よりも100分の1以下の短時間しか、心停止の継続=死亡宣告の確実性を確認していないことになります。

欧米では心停止ドナーからの臓器摘出にあたり、心停止後に一定時間、ドナーに一切触らない時間=No-touch periodを設けている国もありますが、その時間は最も長いイタリアで20分間、多くの国は10分間です。米国では、心停止後の移植用心臓摘出のために、75秒間しか心停止を確認しなかった施設もあります。しかし蘇生断念から10分後に自然蘇生し社会復帰している人がいますから、10分間のNo-touch periodでは短すぎることは明らかです。20分間の心室細動後にも軽度後遺症で退院できた症例報告も既に紹介しました。20分以上の長時間の心停止があっても、さまざまな脳障害を抱えつつも蘇生しうる患者が想定されること、加えて心停止から数時間経過しても機能し得る神経細胞があることなどの情報を踏まえれば、20分間心停止ドナー候補者の心臓死の確実性を確認しても、生体解剖を回避する目的から見ると無意味なことはいうまでもありません。しかし、欧米では形式的にでも心臓死の死亡宣告を確実性・不可逆性を確認しなければならない、という認識はあった。

この点について移植医の杉谷 篤(現在、米子医療センター)は「国際学会で『日本の心停止、死の定義はどうなっていて、いつカニュレーションや灌流を始めるのだ。まだ、死んでいないときから灌流を始めているから、こんなに温阻血時間が短くて移植成績もいいんだろう』といった批判まで耳にすることがある」と書いています(枠内)。

英国のBrook Nicholsonらの報告ではノン・ハート・ビーティング・ドナーからの平均温阻血時間は27分(10~75分)なので我々が国際学会で「日本のノン・ハート・ビーティング・ドナーからの献腎移植は厳しいドナー条件であるにもかかわらず迅速に対応して、欧米のハート・ビーティング・ドナーからの献腎移植と劣らない成績を得ている。」というと、あまりに短すぎる温阻血時間を指摘され、「こんなに短い温阻血時間ということは、日本の心停止、死の定義はどうなっていて、いつカニュレーションや灌流を始めるのだ。日本のドナーはマーストリヒト・カテゴリーのどこに当たるんだ?』という質問を受けるし、さらには、『まだ、死んでいないときから灌流を始めているから、こんなに温阻血時間が短くて移植成績もいいんだろう』といった批判まで耳にすることがある。・・・たしかに、心停止後10分間はそのまま放置するという“Ten minutes’ rule”や“Blanket policy”というのは日本では存在していない。

杉谷が、自施設の腎臓摘出について「脳死ドナー21例の場合、腎摘出まで心停止は起こらなかったので温阻血時間は0.0分」と書き、さらに「自験例28例の心停止ドナーの温阻血時間は平均9.6分(0~45分)」と書いている事にも注目してください。「脳死ドナーの場合は心停止が起こらなかったので温阻血時間は0.0分」であったのならば、「自験例28例の心停止ドナーの温阻血時間は0~45分」となっているのは何故か?「脳死ドナーと同じく、心臓の拍動中に腎臓を摘出するか、静脈から脱血しながら冷却液を注入した」あるいは「心停止の継続を60秒間未満しか観察せずに、静脈から脱血しながら冷却液を注入した」という行為によると推測されます。

岡崎市民病院は、救命目的で挿入した大動脈内バルーンパンピングのバルーンをドナーの心停止後に拡張し、人工心肺の回路と熱交換器を使って12度に冷却した血液を送り込み、さらに4度に冷却した灌流液を注入し脱血して腎臓を摘出しました。

*會田治男:Core Cooling 法による屍体腎摘出における陰圧脱血法の有用性、体外循環技術、31(2)、165-168、2004

一旦、心停止したとはいえ、短時間のうちに酸素加された血液を循環させるのですから蘇生効果が見込まれ、その後のバルーンの拡張は蘇生させながら動脈閉塞によるショック死効果、冷却した酸素加血液の送血は蘇生させながら凍死効果、灌流液の注入・脱血は失血死させる効果が見込まれます。

薬は、血液の循環が無いと臓器内の毛細血管まで行き渡りませんから、ヘパリンの投与時期はドナーの心臓が拍動している時=生存中に行うか、心停止後の投与となったら心臓マッサージあるいは人工心肺による血液循環を行う必要があります。ドナーの心臓が拍動しているか、心停止後でも心臓マッサージまたは人工心肺により人工的な血液循環があるならば、いずれの状態でもドナー本人には意識があり、痛み、恐怖を感じる可能性=生体解剖となる可能性を想定しなければならないはずです。

ヘパリンは血液の凝固を阻止する作用があるため、外傷や脳血管障害の患者への投与は原則禁忌=使用しないことが原則とされていますが、心停止ドナーの原疾患の約6割は外傷か脳血管障害です。生前にヘパリンを投与する場合は再出血による生命短縮につながり、心停止後に投与する場合は重大な死苦を与える可能性があります。

「心臓の拍動が停止した後に体外に臓器を摘出する」という意味で「心臓が停止した後の臓器提供」はありますが、「臓器摘出手術の術前処置の開始=抗血液凝固剤の投与などは血液循環が無ければ行えない」という生理的メカニズムからは「心臓が停止した死後の提供」ではなく虚構です。

腎臓摘出の標準的手順では、温阻血時間はドナーの心停止時から始まり、腎臓が体内で冷却灌流される時までです。臓器を体内で冷却灌流するためには、冷却液を注入するための管=カテーテルを腹部大動脈と下大静脈に挿入する必要があります。

1993年の関西医科大学における心停止下腎臓摘出に関する民事訴訟で「心停止前灌流用カテーテル留置が不法行為に当たる、臓器提供者本人の事前の文書による承諾が必要」という大阪地裁判決が確定しました(1998年)。

しかし政府は術前処置を継続すべく、「カテーテル挿入等の侵襲は軽微、脳死状態が診断されていれば、ドナー候補者家族の承諾を得て術前処置を行なってよい」という見解をまとめました。竹村泰子参議院議員(1997年)、山本孝史衆議院議員(1998年)、阿部知子衆議院議員(2012年)の質問主意書に対し、この見解を示しています。

カテーテル挿入=カニュレーションは、ドナーの鼠径部の皮膚、筋膜、血管を切開して動脈、静脈に挿入します。腎臓摘出の動物実験で局部麻酔をかけた後にカテーテルを挿入したとの報告もあり、人間でも同様に麻酔をかけた症例があると見込まれます。これが「侵襲は軽微」ですか?生体内の恒常性を乱す程度が軽いのでしょうか?

病理解剖を行う際は遺族に承諾を得ることが必須ですが、「小さな切開といえども解剖だから、遺族の承諾をえるべき」とされているそうです。この講演のタイトルは「心停止後の臓器提供は問題ないのか?生体解剖の恐れあり」ですが、臓器摘出目的のカテーテル挿入は、まさに生体解剖を行わないとできない行為です。

日本臓器移植ネットワークがドナー候補者家族に示している説明文書を、次の項目「3、ドナー候補者家族への説明は適切に行われているのか?」に載せていますが、そのなかに「カテーテルの留置が長期間に及ぶ場合は、足の血流が悪化するため、足の色が変化する場合があります」とあります。下肢の血流を悪化させて変色する可能性があるならば、「侵襲は軽微」であるはずがないでしょう。

1970年代後半から、左のイラストのダブルバルーンカテーテルが使われています。大動脈に挿入するカテーテルの先端近くと約15cm離れたところに、計2個の風船状に拡張可能なバルーンが設けてあります。カテーテル挿入時に抗血栓剤のヘパリンを投与します。その後も挿入したカテーテルに血栓が生じないように毎日1~2万単位のヘパリンを投与する。カテーテル洗浄を、ヘパリンを加えた生理食塩水で行ないます。このことに関連したとみられる臓器提供施設とドナー候補者家族とのトラブルも、読売新聞の山田博文が書いた単行本の中で報告されています。

1970年代後半から、左のイラストのダブルバルーンカテーテルが使われています。大動脈に挿入するカテーテルの先端近くと約15cm離れたところに、計2個の風船状に拡張可能なバルーンが設けてあります。カテーテル挿入時に抗血栓剤のヘパリンを投与します。その後も挿入したカテーテルに血栓が生じないように毎日1~2万単位のヘパリンを投与する。カテーテル洗浄を、ヘパリンを加えた生理食塩水で行ないます。このことに関連したとみられる臓器提供施設とドナー候補者家族とのトラブルも、読売新聞の山田博文が書いた単行本の中で報告されています。1997年5月、愛知県のK.Kさん(42歳)の次女・実加ちゃん(当時2歳)は交通事故によるクモ膜下出血、病院に妻の親戚が勤務していて、心停止後の腎臓提供を打診される。心停止前のカテーテル挿入、心停止と同時に生理食塩液を体内にめぐらせ、臓器の腐敗を抑える方法を依頼され同意した。Kさんはカテーテル挿入後、別室で控えるコーディネーターや臓器摘出チームの存在が気にかかった。実加ちゃんの心停止をいまか、いまかと待っているかのように映った。

看病をしている間、体の洗浄をするためと言われ、数回、退室を促された。明け方の洗浄後に容体が急変した。安定していた数値はみな悪化。不信感を強く抱いた。実加ちゃんの心臓は、病院に運び込まれて4日目の午前7時38分、静かに鼓動を停止した。容体の急変から、コーディネーターへの不信感を抱いた。「退室するまでの数値と部屋に戻ってからの数値の差を見れば、だれでもそう思う。おかしいじゃないか、と」。しかし、コーディネーターは言った。「実加ちゃんの容体の変化と退室いただいた時間がたまたま重なっただけです」。ドナーより、臓器摘出が優先されているように感じた。

「脳死状態が診断」されていることが前提で、「ドナー候補者に対する治療を断念し、レシピエントに臓器を提供する目的の処置(カテーテル挿入ほか)を開始する」のならば、現行法下では法的脳死判定手続きの下に行うべきでしょう。法的脳死判定ではない「一般の脳死判定」あるいは「治療方針決定のための一般的脳死診断」と称されている脳死判定が、法的脳死判定を大幅に簡略化して行われていることは下記の荒木らによるアンケート調査(枠内)から明らかです。

法的脳死判定の規定通りに判定しても、原理的に誤診の可能性があることは昨年11月のシンポジウムで指摘しました。その法的脳死判定をさらに簡略・粗雑にした検査で脳死と判定することは一層、危険と指摘せざるをえません。

また、法律上も問題があります。患者の心身に影響を与える医療行為は、法律的には傷害または暴行ですが①患者の同意②医学的適応性③医術的正当性の3要件が揃えば、正当行為として違法性は阻却される、とされています。

では移植用に臓器を確保する目的で行われる諸行為、術前処置は、どうなるのか?ドナー候補者にカテーテルを挿入したり、投薬や輸液を行う、人工呼吸器を停止して死なせる、脱血して死なせるなどの行為は、いずれもドナー候補者を救命するための行為ではなく、医学的適応性も医術的正当性もなく(多くはドナーである患者本人の同意もなく)傷害または傷害致死に該当します。

もしも、これらの行為を開始する以前に、ドナー候補者の法的脳死が確定し死亡宣告がなされていれば、死体の取り扱いについては親族の同意を得れば済む。もはやドナー候補者は(現行法上は)死体ですから、ドナー候補者への医学的適応性も医術的正当性も考慮する必要は無くなり、臓器を移植されるレシピエントにとっての医学的適応性と医術的正当性だけを考慮すればいいことになるでしょう。

こうした法律上の観点から、ドナー候補者に法的脳死判定を行うことなく、脳死の死亡宣告もなく、ドナー候補者の心臓が拍動している生存中に、移植用臓器を獲得する目的でカテーテル挿入や輸液、投薬などを行うこと、さらには人工呼吸の停止や脱血で心停止に至らしめることなどの術前処置を許容している現状は「臓器移植法をザル法化している」と指摘しなければなりません。

心停止前カニュレーションあり/レスピレーターオフあり=227例

心停止前カニュレーションあり/レスピレーターオフなし=649例

心停止前カニュレーションなし/レスピレーターオフあり= 53例

心停止前カニュレーションなし/レスピレーターオフなし=350例

「カニュレーションなし・レスピレーターオフなし」が350例(27.4%)で、これ以外の929例(72.6%)は心停止前カニュレーションまたは人工呼吸停止のどちらかが行われたことになります。カニュレーションが脳死前提であることは既述したとおりです。人工呼吸器の停止も、多くは脳死判定によると見込まれます。しかし脳死と診断されたが、交通事故・犯罪捜査のための検視、あるいは家族が心停止前のカニュレーションや人工呼吸器の停止を許容しなかったケースもあると見込まれ、実際に脳死と診断されたドナーは7割以上と見込まれます。

1980年~1985年の腎臓摘出について3割が脳死摘出との報告があります(枠内)。

腎臓摘出総数は314、腎臓の摘出時期にベンチレータをつけたままだったのは75(23.9%)、ベンチレータを外して直ちに21(6.7%)、外して心停止をまち122(38.9%)、つけたまま心停止をまち92(29.3%)、つけないで心停止をまち4(1.3%)。96(30.6%)が脳死状態における摘出だった。

臓器移植法が制定される前に、移植医の中には脳死臓器摘出の既成事実をアピールすることにより「臓器移植法整備なしでの脳死による死亡宣告・臓器摘出の定着」または「関連法整備促進」を目指す動きがありました。このアンケート調査も、そうした動きの一環となっています。同調査は次の枠内も報告しています。

摘出された臓器は、血流が無い状態になるため時間が経つほど機能が落ちます。このため臓器毎に虚血許容時間が設けられており、最も短い心臓は4時間、最も長い腎臓や膵臓は24時間です。許容時間内に「感染症の有無など臓器提供が可能な状態か調べ、ドナー候補者とレシピエント候補者の血液型および組織適合性などを検査し、腎臓移植を受けるレシピエント候補者を選定し、該当者に連絡をとり、候補者に腎臓移植を受ける決断をしてもらって来院して必要な検査を行う。移植を受ける患者には透析を済ませてもらって、さらに数時間待機してもらう(透析中にヘパリンが使われるので、透析終了からヘパリンの作用が無くなるのを待ってからでなければ手術は行なえない)。臓器提供施設と移植施設が異なる場合は臓器を搬送し、移植する」までを完了しなければなりません。

レシピエントへの腎臓移植前の検査そして透析、そして透析後の待機時間だけで半日はかかります。それ以前のレシピエント候補者の選定と連絡、レシピエント候補者の移植を受ける決断でも半日はかかるでしょう。腎移植臨床登録集計報告(2018)をみると、2017年の心停止ドナーからの腎臓移植58例の総阻血時間(ドナーの心停止からレシピエントに移植後の血流再開までの時間)は11.2時間です。

従って、臓器提供の承諾を得ることが心停止後となった場合=レシピエント候補者の選定が一切進行していない場合には、「腎臓ドナーが発生した病院と同一施設に、レシピエント候補者も透析のため通院中で、血液型が適合し腎臓移植を受ける決断が可能な患者がいる。しかもその施設は臓器摘出も移植も行える」という特殊な条件がない限り、腎臓移植は困難と見込まれます。

ドナー候補者が事前に脳死と判定され、「数日以内に心停止が訪れる見込み」と家族に説明される場合に、はじめて多少の時間的余裕をもって腎臓移植が可能になったと判断されます。実際に、1960年代後半から開始された心停止ドナーからの腎臓摘出・移植では、ドナーの病状について脳死との認識があったことが書かれています。

日本臓器移植ネットワークは、ドナー候補者家族に用いる説明文書「ご家族の皆様方にご確認いただきたいこと」を2015年になってから一部変更しています。下線部が2015年以降にある表現です。

7.心臓が停止した死後の臓器提供について

(1)心臓が停止する前の処置(カテーテルの挿入とヘパリンの注入)について

下記の処置は、脳死状態と診断された後、ご家族の承諾をいただいた上で行います。

①カテーテルの挿入

心臓が停止した死後、腎臓に血液が流れない状態が続くと腎臓の機能は急激に悪化し、ご提供いただいても、移植ができなくなる場合があります。

そこで、心臓が停止する時期が近いと思われる時点で、カテーテル(医療用の管)を入れさせていただきます。心臓が停止する前に大腿動脈及び静脈(足のつけねの動脈と静脈)にカテーテルを留置し、心臓が停止した死後すぐにこのカテーテルから薬液を注入し、腎臓を内部から冷やすことにより、その機能を保護することが可能となります。なお、この処置を行う時期については、主治医、摘出を行う医師、コーディネーター間で判断し、ご家族にお伝えした後に行います。処置に要する時間は通常1時間半程度です。なお、カテーテルの留置が長期間に及ぶ場合は、足の血流が悪化するため、足の色が変化する場合があります。

②ヘパリンの注入

心臓が停止し、血液の流れが止まってしまうと腎臓の中で血液が固まってしまい、移植ができなくなる場合があります。そのため、心臓が停止する直前にヘパリンという薬剤を注入して血液が固まることを防ぎます。ヘパリンの使用により血液が固まりにくくなりますので、出血した場合に血液が止まりにくくなることがあります。

ところが即座に訂正せず、変更した文書の提示まで3年もかかった。下線部が追加されましたが、未だに「抗血液凝固剤ヘパリンが脳出血や外傷患者への投与は原則禁忌とされている薬物であること。投与すると再出血で苦痛を与える危険性」「心停止後の投与となり心臓マッサージをした場合に、蘇生させて苦痛や恐怖を感じる可能性、死亡宣告を実質的に覆す可能性」は記載していません。

厚労省や日本医師会は、「診療情報の提供に関する指針」において「医療従事者は、原則として、診療中の患者に対して、次に掲げる事項等について丁寧に説明しなければならない」とし、このなかに「処方する薬剤について、薬剤名、服用方法、効能及び特に注意を要する副作用」「手術や侵襲的な検査を行う場合には、その概要、危険性」他を例示しています。

臓器提供を検討する家族へ、日本臓器移植ネットワークが臓器獲得に都合のよい情報のみ提示して、提供を減らしかねない重要情報を提示しないことで得られた臓器提供の承諾は、法的に無効であり非倫理的と断ずるほかありません。すべての臓器提供が不適切に行われてきた、現在も不適切に行われていると判断すべきことになります。