臓器移植法を問い直す市民ネットワーク 第19回市民講座講演録 2-1

「わたしはここにいます」

~“超重症児”のわたしらしい生き方の実現のために~

講演 西村理佐さん

日時:2024年2月3日(土)14時~16時45分

会場:江東区亀戸文化センター(カメリアプラザ)

会場とオンラインを併用

■講師・西村理佐さんのプロフィール

1976年 横浜生まれ。明治学院大学文学部心理学科卒業後、都内医療機関の医事課や看護対策室、さいたま市内 クリニック勤務。

2007年 帆花さん出産 臍帯内動脈断裂により新生児重症仮死「脳死に近い」と宣告される。2008年 帆花さん生後9ヵ月より在宅生活開始。

2010年 『長期脳死の愛娘とのバラ色在宅生活 ほのさんのいのちを知って』出版(エンターブレイン)。医療機関、大学、看護学校等で講演活動

2021年 帆花3歳~6歳までを撮影したドキュメンタリー映画「帆花」全国公開。

2023年一般社団法人ケアの方舟設立。帆花さん16歳(特別支援学校高等部訪問籍1年)。

■講演概要

生後すぐに「脳死に近い状態」と宣告された娘、帆花。さまざまな医療的ケアをマスターし帆花との在宅生活を開始して間もなく改正臓器移植法が成立。我が子をどう受け止め、どのように育てていくのか、この子の人生とはいのちとは……。「超重症児」にカテゴライズされた娘は医療に管理され、障害福祉サービスにあてはめた生き方しか選ぶことができないのか。苦悩する母をよそに、たくさんの人と関わり合いながら逞しく成長する姿に学ばされてきた16年。心身共に健やかに成長していく帆花の“思い”を汲みとろうと、支援者と共に彼女の考える“わたしらしい生き方”を探る日々。「わたしはここにいます」という帆花の声にならない声に耳を傾けてください。

皆さま今日は、西村理佐と申します。帆花の母です。

帆花は今16歳になっておりまして、特別支援学校の訪問籍で、先生が自宅に来て授業をしてくださっています。昨日は節分にちなんで干瓢の勉強をしました。私は母が煮てくれた干瓢がすごく好きだったのですが、自分で煮たことはなく、そもそも干瓢が何であるか知らなくて、帆花が授業で勉強した時にユウガオの実だと初めて知りました。私も帆花と一緒に勉強しております。

本日は、「『わたしはここにいます』~超重症児のわたしらしい生き方の実現のために~」と題してお話しさせていただきます。

帆花が生まれて16年経ちますが、生まれた時から現在に至るまで帆花が「わたしはここにいるよ」と言っているように何度も感じています。

それは私に言っている時もあり、世の中に対して言っていると思う時もあります。帆花が何を言いたくて、「わたしはここにいます」と呼びかけているのか、頭の隅に置いて、これから私が話すことを聞いて頂けると有難いかなと思います。

本日のお話

本日のお話

本日のお話の内容ですが、帆花は生まれた時に「脳死に近い」と言われたわけですが、脳死ということとの関わり、そして16歳になっていますので、現在に至るまでのプロフィール、医療との関係、帆花の存在から私が学ばされてきたこと、帆花とどういうふうにコミュニケーションをとっているのか、帆花が今、「自分らしく生きたい」と願っているはずだと思うのですが、どうしたら「わたしらしく生きられるか」ということをお話したいと思います。

脳波は平坦、萎縮も始まっている

帆花が生まれたのは2007年10月17日です。おなかにいるときは特にトラブルがなかったのですが、まさに生まれるという時に分娩台にあがったところ、「羊水が血で濁っている」と、そこから緊急事態になりました。待っていては命が危ないからと先生が私に馬乗りになって、おなかを押して帆花が出てきました。それが誕生の場面でした。

生まれて10分間の心肺停止、おなかから出てきてから10分ですので、いつの時点で心肺停止していたのか分からないけれども、10分間の心肺停止後、蘇生したということです。そして生後20日目に厳しい宣告を受けました。「脳波は平坦、萎縮も始まっている。目は見えない、耳は聞こえない。今後、目を覚ますことはないでしょう。それでも元気に成長しますよ」と先生に言われました。

これを私、主人と2人で聞いたのですが、この説明を聞いて、自分の子がどういう状態なのか全く想像がつかず、ただ素人考えで脳死という言葉を何となく知っていたので、「先生、それは脳死ということですか?」と質問してしまったわけです。その時の先生の説明は、「赤ちゃんとか子どもは脳死というふうには言わないけれど、それに近い状態と言えますかね」というふうに言われました。

この説明で、この子がどういう状態でその後生きて行くのか、全く想像がつかなかったわけです。恐らく重い障害を抱えながらと想像できましたが、脳死に近いとなると、本当にどういうことだかわからなかったというところです。

「脳死」ということばの呪縛

障害を抱えながら生きていくということにプラスして「脳死に近い」と言われたことで、私は脳死という言葉に何か呪いにかかったというか、それぐらい混乱しました。辛い思いをして、その中身が何だったのかと考えると、大きく分けて3つかなと思っています。

一つは、人間には多数の臓器がありますが、そのうちの脳という一つの臓器の機能が失われた状態に対して「死」という絶対的な意味を持つ言葉を付けることのインパクトです。生きている人に対して「死」という言葉をつけてしまう、しかもただ一つの臓器の機能が失われているだけでということの重みについてです。

帆花の場合は、生まれたばかりの赤ちゃんでした。赤ちゃんというのは、これから成長して行く発達して行くスタートの象徴です。そのような存在に、いのちの終わりである「死」という言葉がつけられてしまったこと。その赤ちゃんがどんな人生を送っていくのかと考えるときに、「死」という言葉のインパクトが大きかった、それが一つです。

二つ目は、脳という臓器の絶対的存在感です。医学的に脳がどんな働きをしているのかは説明できないけれど、人間のすべてを司っている臓器が脳だというイメージがあります。加えて人間らしさの象徴というイメージもあります。人間の心ってどこにあるのかと考えた時に、心臓を指す人もいるし、心って脳にあるとイメージされる方もいます。人間らしさの象徴で、すべてを司っている存在感のある脳の機能が失われている人は生きているといえるのだろうか。あるいは死んではいないけれども、生きていないんじゃないかみたいな、そういう思いがありました。

そして三つ目は、2010年7月に改正臓器移植法が施行されましたが、その時に大きく変わったのは、家族の承諾で15歳未満の子どもの臓器も提供可能になったことです。この改正臓器移植法ができた時には、私も帆花にかかわる何かがあるんじゃないかとすごく危惧して、どんなふうに法律が変わるのかとか、国会で通過する時にいろいろ勉強したりしました。当時、改正臓器移植法が成立したときに「脳死は人の死」のような見出しで報道がされました。正確には「脳死=死」とされるのは、臓器提供に係る場面においてのみの概念なんですが、あたかも全ての場面において「脳死は人の死」とされたかのように誤解をしている方もたくさんいると思いますし、そこがすごく問題だなと思っているところです。

先ほど生まれて20日目に先生から宣告を受けたという話をしましたが、私たちが素人考えで「それは脳死ですか」って質問をした時に、先生が「お子さんはそういう表現をしないんですよ」と答えられた。なぜかというと、ここに関わるのですが、帆花が生まれたのは2007年でした。当時の法律では親の承諾で子どもの臓器をとりだすことはできなかったので、小さな子どもには脳死という概念は用いないという意味で、先生がそういう風な説明をされたということを後から理解しました。

こんなことで生まれたばかりの帆花、これからどうやって育てていこうということと、脳死という言葉の呪いにかかって私も非常に辛い思いをしておりました。

「おかあさん!わたしはここにいます!」 生まれた時に帆花がこのような状態になってしまい、私も現実を整理できなかったこと。そして脳死という概念に苦しめられたことで、私は、うつ病になってしまったんですね。身体的にも精神的にもすごく辛かったのですが、NICUに入院している帆花に毎日、搾乳して凍らせた母乳を持って、面会に行っていました。家に居る間はうつのために布団から出ることも着替えることもできない状態だったのですが、帆花が待っていると思い、一生懸命着替えてバスに乗って病院に行くわけです。そうすると、厳しい宣告を受けた赤ちゃんとは思えない様子の帆花がそこで待っているんですね。どんな様子かというと、生まれてすぐに口から管を入れられて人工呼吸器に繋がれ、モニターやら点滴やらたくさんの管が繋がっているんだけど、スヤスヤと穏やかに眠っているように見える。眼も開いてないし、もちろん泣くこともない。けれど何ですかね?全然そのような重症な赤ちゃんに見えないのです。「おかあさん来たの?」みたいなあどけなさがあって。本当に可愛い赤ちゃんそのもので、むしろ生きる力に満ち溢れているように感じられたんですね。

生まれた時に帆花がこのような状態になってしまい、私も現実を整理できなかったこと。そして脳死という概念に苦しめられたことで、私は、うつ病になってしまったんですね。身体的にも精神的にもすごく辛かったのですが、NICUに入院している帆花に毎日、搾乳して凍らせた母乳を持って、面会に行っていました。家に居る間はうつのために布団から出ることも着替えることもできない状態だったのですが、帆花が待っていると思い、一生懸命着替えてバスに乗って病院に行くわけです。そうすると、厳しい宣告を受けた赤ちゃんとは思えない様子の帆花がそこで待っているんですね。どんな様子かというと、生まれてすぐに口から管を入れられて人工呼吸器に繋がれ、モニターやら点滴やらたくさんの管が繋がっているんだけど、スヤスヤと穏やかに眠っているように見える。眼も開いてないし、もちろん泣くこともない。けれど何ですかね?全然そのような重症な赤ちゃんに見えないのです。「おかあさん来たの?」みたいなあどけなさがあって。本当に可愛い赤ちゃんそのもので、むしろ生きる力に満ち溢れているように感じられたんですね。

そんな帆花の様子を見ると、さっきまで家でうつで苦しんでいた自分が嘘のようにパワーが湧いてきました。でも、そもそも私がうつになったのは、帆花がそのような状態になってしまったことが原因でしたのに、当の本人は「あれ、おかあさん来たの?」みたいなのほほんとした感じで、私を迎えて励ましてくれているようで、「一体これはどういうことだろう?」という混乱も生まれておりました。

この先、帆花がどんな風に成長して生きていくのか、全く想像がつきませんでしたし、こういう子どもが私達夫婦のところに生まれてきたことで、自分の人生に何が起きたのかも全くわからなかった。帆花を受け入れるのか、受け止めるのか、どうしたらいいんだろうということもまったく分からない。だけど会いに行くとかわいい赤ちゃんが「おかあさん、わたしここにいるよ!」と言っているように見えたのです。

それで私がどうしたかと言いますと、この混乱の状態や、“脳死に近い状態”と宣告されたことなどについて、すぐに答えの出る問題ではないと、一旦棚上げすることにいたしました。そして、この先ずっと医療が必要で、呼吸器と共に生きていくのだけれども、それでも私たちの所に来た可愛い赤ちゃんで、彼女なりに成長していくのだとしたら、一生病院で過ごすのではなくて、とにかくおうちに連れて帰ろう、おうちで育てようと、割とすぱっと決めました。

帆花プロフィール

ここで帆花のプロフィールを現在に至るまで整理したいと思います。2007年10月に生まれて、その年の年末に、生後3か月足らずで私は(主人はもう少し時間がかかったように見受けられました)、家に連れて帰ろうと決意していました。連れて帰るとなると、さまざまなサービスを利用して支援を受けながら暮らさなくてはいけない。そのためには障害者手帳を申請して、それをいただかないとサービスが受けられないんですが、当時は3歳ぐらいにならないと申請もできないと言われていました。なぜかというと、ある程度、成長して障害の度合いが固定してから手帳を交付しますよということだったのです。私が、先生達に「この子を連れて帰りたいから手帳を申請するので書類を書いていただきたい」と言ったら、「いや、ちょっとまだ産まれたばかり、生後3ヶ月だし無理じゃないか」と言われました。しかし私としては「いやいや、この子はこの先、良くなることは絶対ないから、そしてこれ以上に悪くなることもないから、もうすでに障害固定しているので、3歳まで待つことはできないからどうしても欲しいです」と申しまして、先生方、看護師さんたちも「そうか、お母さんたちがそこまでの覚悟でおうちに連れて帰りたいのなら」と、いろいろな手続きを進めて下さったのです。

年が明けて3月に気管切開手術を受けました。先ほど申しましたが、生まれてすぐに口から管を入れて呼吸器に繋いでいたのですが、おうちに帰るということになり、喉仏のところに穴をあけてそこに呼吸器を繋ぐためのオペを受けました。

そのオペを経て、1ヶ月後の4月にNICUという温室から一般の小児科に転科し、そこから在宅生活の準備をしました。現在では、在宅で過ごす重度のお子さんがかなり増えていますが、当時はその病院でも帆花のような重症の子がおうちに帰るのは初めてのケースでしたし、病院としての退院支援とか、ケアの指導というのもきちんと構築されてはいませんでした。私はとにかく一日も早く連れて帰りたいと思っていたので、いろんな医療系・看護系の雑誌を読んで情報を収集して、どんなふうにチーム組んだらいいのか、誰に何を頼んだらいいのか、あるいは何をそろえないと帆花は帰れないのか、おうちをどういうふうに改修したらいいのかとか、いろんなことを猛勉強して調べました。最も難しかったことは、生まれてから一緒に暮らしたことがない、しかも、“正体のわからない”帆花の体調をどうやったら把握できて、元気でいられるようにケアできるのか、どのようにおうちで育てていけばよいのかということでした。そこで私は一般の小児科に転科した帆花に朝9時から夜9時までずっと付き添いながら、帆花の様子をじっと観察して「あ、こういう時こうなんだな」とか、「こういうときは痰とってあげなきゃいけないんだな」みたいなことを誰も教えてくれない中で帆花から聞いて、こういう風にやるんだと学んでいきました。それと同時にいろんな手続きをしたり物品を揃えたりということもやりました。私の計画では、それらを全部3ヶ月間でできるという計画でしたので「3ヶ月で帰ります」と病棟に宣言し、計画を実行し、本当に準備期間3カ月で、2008年7月21日、帆花生後9ヶ月で在宅生活をスタートさせました。

病院でも初めてのケースでしたけれども、地域でもここまでの超重症児と呼ばれるような児はいませんでした。障害者手帳は交付していただきましたけれども、例えばヘルパーさんを利用したいと役所に相談すると、「赤ちゃんなのにどうして?お母さんがいるのにヘルパーさんが必要なの?」と言われたり、門前払いされることも多く、まずは一から帆花の状態やケアの状況などを説明しながら支援を求めました。そこから役所との交渉の人生がスタートしたということです。

あれから16年経って、帆花のように医療的ケアが必要な子が地域に増えてきたことで徐々に制度が整ってきました。しかし、帆花の場合はケアの個別性や頻度が本当に高いことから、ニーズもレアなものなので、交渉しても前例がないと現在でも言われ続けております。前例がないこと、少数の声が届きにくいことで、彼女がきちんと生活するための充分な支援を受けることは今でも難しい状況です。

先ほどお話しました改正臓器移植法の施行が2010年7月でしたが、これが在宅生活をスタートして2年ぐらい経ち、ようやく慣れて家族3人が楽しく過ごせるようになった頃でした。そのような頃に、たとえ帆花のような赤ちゃんでも、15歳未満の子どもの臓器を親の承諾で取り出すことができるという法律が施行されたことは、本当にすごくショックでした。もしこの(家族の承諾だけで子どもの臓器が提供できてしまうという)法律が帆花が生まれた時にあったなら、私たちどうしてたんだろう?「元気に成長するよ」と先生に言われたけれども、それがイメージできずに、「私たちの赤ちゃんの臓器は誰かの役に立ててください」と言うことが善意だと判断して、帆花の臓器を差し出してたかもしれない。帆花のいのちが誰のものなのかも深く考えもせず、そして頑張って連れて帰ったらここまで16年生きてこられた帆花のいのちがそこで終わっていたかもしれないと考えると、本当に恐ろしいことだと思っております。

特別支援学校小学部に入学するまでは、医療とか介護の方たちの支援を受けながらおうちで暮らしていたわけですが、発達とか成長という分野では療育センターに通うという方法があって、帆花も行ってはみたのですが、そこで療育センターのお医者さんに「帆花ちゃんが何かを習得するとは到底思えない」みたいなことを言われて、私も悔しい思いをし、結局療育というものを受けられずに過ごしました。そして2014年の4月に晴れて特別支援学校の小学部訪問籍に入学しました。基本的には先生が自宅に来て授業をして下さいますが、通学のお子さんたちと一緒に行事を楽しむとか、通学のクラスの授業に一緒に参加するという機会もたくさんあります。入学までは同じ年齢のお子さん達と関わる場面が一切なかったので、帆花もドキドキしたと思います。帆花に、お友達とかかわったり、先生と一緒に何かをやることができるのかという不安もありましたが、新しい刺激をもらったことで、学校に入ってから著しく成長してきました。

2021年9月に医療的ケア児支援法という法律ができました。医療的ケア児支援法では、“医療的ケア児”と呼ばれている子どもたちが不自由なく暮らせるようにということと、親の負担の軽減、例えば親が働きに行けるように、みたいなことも進んではきています。しかし、先ほども申しましたように帆花のニーズがすごくレアなので、この法律ができたからといって、何か帆花の生活が変わったかというと残念ながら変わってはいないどころか、支援を求めて声をあげるけれども、それがなかなか届かない、逆に届きにくくなったという現状があります。

そして現在、特別支援学校高等部の1年で今年2年生になります。

一つ忘れてしまいましたが、現在、在宅で暮らす、重い障害を持ち医療的ケアが必要な子どもたちがすごく増えていますが、そういう子たちがどういう風に生活しているかというお話です。訪問看護を受けたり、ヘルパーさんに助けていただいたりということがあります。その他に「生活を支える」という意味における大きなサービスとして「レスパイト」「短期入所」というものがあります。1週間とか子どもを預かってもらって、その間に親がちょっと休息するというものです。帆花の個別性の高いケアは、実施するのに熟練が必要でして、その上、ケアの回数がかなり多いので、限られた人員体制の中での集団生活は非常に難しいです。そして、彼女なりの方法で「こうして欲しい」ということを訴えることができるのですが、それがなかなか慣れない人には伝わりにくくて、そのことで必要なケアが行き届かず、いのちに関わるようなことがレスパイト中に起きてしまったことがありまして、この11年、レスパイトや短期入所は利用できずにいます。

在宅生活を開始した頃は、そのような帆花の特性を理解しておらず、レスパイトについて「在宅生活継続のために必須のサービス」であるとか、「慣れたら大丈夫」、「子どもにも少し我慢させることが必要」「親離れ子離れの第一歩」などと指導されていたこともあり、私も帆花に何度もチャレンジさせていました。集団生活では看護師さんの数が限られており、一人の子供のケアにかけられる時間が少ないです。加えて個別性の高いケアを頻回に必要とする帆花には不向きなサービスであるにもかかわらず、そこに気付くことができずに、いつかは安心してお預けできるだろうとチャレンジさせてしまっていために、預けている時にいのちに関わるようなこと(痰詰まりからの酷い肺炎)が起きてしまいましたので、5歳から現在に至るまで一切レスパイトが利用できないでいます。具合が悪くて入院が必要になった場合でも、病棟の看護師さんが帆花のケアに不慣れで、ケアが十分でないといのちに関わるということで、入院すらもできない状況が続いています。

「医療」とカテゴライズ

帆花のプロフィールの説明の中に、「超重症児」とか「医療的ケア児」などのカテゴライズの名前が出てきました。よく「うちの帆花は“超重症児”なんですけれど」と私も言ってしまうのですが、「超うれしい」とか「超たのしい」とか言いますね、「重症どころか、もう超重症なんだ」って、私が勝手に言っていると思われてる方が実際いるんですけど、そういうわけじゃなくて、きちんとしたカテゴライズの名前なのです。

障害の分類として1970年代から使われている大島分類というのがあります。これは重度の知的障害と重度の身体障害を併せ持っている人を「重症心身障害児」と呼ぶという分類です。これには医療的ケアのことは含まれていません。

「超重症児」というのは、どんなカテゴライズなのかといいますと、これは医療に関わるときの診療報酬上の分類です。ここに細かい表が出ておりますが、レスピレーター管理、(呼吸器をつけているか)、酸素吸入しているか、一日に何回吸引するか、のような医療デバイス、つまり使用している医療機器、あるいは必要な医療的ケアなどをスコアにして、それを計算して25点以上でかつ座位保持が不可能、医学的な管理が必要な状態が6ヶ月以上、ということで「超重症児」という分類がされます。これをざっと計算すると帆花は少なくとも44点ぐらいです。

重症心身障害児、(準)超重症児、医療的ケア児、の関係 「重症心身障害児」「超重症児」、あるいは「医療的ケア児」というカテゴライズの関係、どこに当てはまる人なのか、ということを重ねてみると、次頁の図になります。難しいのは「重症心身障害児」に当てはまらない「超重症児」がいたり、「医療的ケア児」であっても「超重症児」ではない人もいるということです。一言で「医療的ケア児です」と言っても、どこに属するかによって、実態が全く違ってくるのです。最近ニュースで医療的ケア児にまつわる特集が組まれたりしていますが、“医療的ケア児”とひとくくりにしても、いろんな実態があるのです。この赤い四角で示した「医療的ケア児」の最下部に位置する人は、例えば吸引が必要だけど元気に歩いている、知的にも全く問題がないお子さんのイメージです。同じ医療的ケア児でも、帆花のような子もいれば、歩いていてしかも知的にもクリアですというお子さんもいるので、この分類だけではそのお子さんの実態はわからないということに注意が必要なんですね。

「重症心身障害児」「超重症児」、あるいは「医療的ケア児」というカテゴライズの関係、どこに当てはまる人なのか、ということを重ねてみると、次頁の図になります。難しいのは「重症心身障害児」に当てはまらない「超重症児」がいたり、「医療的ケア児」であっても「超重症児」ではない人もいるということです。一言で「医療的ケア児です」と言っても、どこに属するかによって、実態が全く違ってくるのです。最近ニュースで医療的ケア児にまつわる特集が組まれたりしていますが、“医療的ケア児”とひとくくりにしても、いろんな実態があるのです。この赤い四角で示した「医療的ケア児」の最下部に位置する人は、例えば吸引が必要だけど元気に歩いている、知的にも全く問題がないお子さんのイメージです。同じ医療的ケア児でも、帆花のような子もいれば、歩いていてしかも知的にもクリアですというお子さんもいるので、この分類だけではそのお子さんの実態はわからないということに注意が必要なんですね。

医療的ケア児支援法ができたと言っても、当然その中身は、全ての「医療的ケア児」をカバーするのは不可能で、「医療的ケア児」のなかでも大多数の方のための何かから進められていく、というイメージです。この分布のなかでは帆花のような少数派は“点”であり、そこに属する人たちが求めていること、それを解決するのは本当に難しいです。帆花はこれまでいろんな支援を求めてきましたが、まずは帆花の実態を理解してもらうことから始めないと「“医療的ケア児”で、“超重症児”で」と説明しても、帆花の実態を思い浮かべてもらうことは容易ではなく、詳しく説明すると「え、そんなことあるの?」となってしまうのです。少数派は努力して実態を説明し、それを理解していただいて初めて、支援を求めるステージに立てるのです。

いろいろお話ししてきましたが、帆花が一体どんな子なのかというイメージがつかめないかもしれませんので、2022年のお正月に公開された『帆花』というドキュメンタリー映画、私たちの日常をただ淡々と流すというドキュメンタリーなんですが、その予告編をちょっと見て頂いて、帆花がどんなふうに生活しているのかというイメージを持っていただきたいと思います。ご覧ください。

YouTubeで公開されている1分56秒間の予告編は、右記URLでご覧ください。https://youtu.be/5waoFEXYqJU

「私と帆花とふたりっきりな気がする」「何をしているのか確かめたい時がある」

ご覧頂いたのがドキュメンタリー映画『帆花』の予告編でしたが、どんな風に暮らしているかイメージして頂けたでしょうか。普通に、普通の子供として、家庭で生活している様子がちょっとわかって頂けたかと思いますが、この映画を撮影したのは帆花が3歳から6歳まで、小学校入学前までの撮影期間でしたので、今から13年前です。だから今ご覧いただいた帆花は本当に小さい時の帆花です。今はもっと大きいです。

そして暗い顔をして、私が心の叫びを吐露している場面がありましたけれど、「私と帆花とふたりっきりな気がする」とか「何をしているのか確かめたい時がある」とボヤいておりました。このドキュメンタリー映画は編集にすごく時間がかかっていて、劇場公開したのが今から3年前でした。撮影終了してから、7年経っています。ですから私の心の中も大分変わったところで、「映画が完成しました」と監督から見せられました。この「私と帆花とふたりっきりな気がする」と呟いた場面を見て、なんであんなこと言ってしまったのだろうと。これを日本全国の人に見られるのかと思ったら、すごく嫌だなと最初は思いました。しかしよく考えると、あの当時の気持ち、私たち生活の状況が、その一言にすごく込められていたので、今はむしろよかったと思っています。

では私のこの発言の意図するところはなんだったのか。一つには、「脳死に近い状態」と宣告された混乱のまま、一旦棚上げした問題を抱えながら始めた在宅生活で、その問題に対する回答をいつもせっつかれてるような精神状態だったことです。「どうしたら答えが出るんだろう、脳死ってなんだろう」と。二つ目には、医学的には「脳死に近い状態」であるはずなのに、目の前の帆花がどんどん可愛くそしてさまざまな成長をみせてくれていた、ということです。今ご覧いただいた予告編でも時折、帆花が「うーん」などと言ってましたが、こちらが帆花に話しかけるとまるで「うん」と返事してるようで、なんとなく「いやだ」とか「いい」などはわかるし、なんとなく「今、寝てるのかな」みたいなことがわかったりとか、いろんな彼女の表出が分かってきて、「脳死とは何もわからない状態なのでは?」と、医学的見地と私が目にしてる帆花とのギャップで苦しんでいたということです。そのギャップが何なのか、その疑問をもひとりで解決しなければならないという孤独感もありました。三つ目に、24時間注意が必要でケアもひっきりなしにあったので、帆花と暮らしてるリビングだけが私と帆花の世界、主人は仕事に行くので外との繋がりがありますが、私と帆花はここだけで暮らしてるみたいだという、社会から切り離されたような孤独感もありました。そのようなことからあの時の私は「帆花とふたりっきりな気がする」と語ったのだと振り返っています。

さらに、「ふたっりきり」と感じていた大きな理由として“ケア”にまつわることがありました。在宅生活に向けて病院から指導されたのは、「2時間ごとに体の向き変えてね」とか、「その時に吸引してね」のような、教科書的なケア方法でした。当時の私はそれに忠実に一生懸命ケアをしていましたが、すぐに帆花の具合が悪くなっていました。せっかく苦労して連れて帰って来たのに、毎年冬になると痰が詰まって呼吸不全になったり、肺炎をおこしたりしていました。こんなに一生懸命に帆花のケアをしてるのに、どうして具合が悪くなってしまうのだろう」、「これはひょっとして帆花には不十分なケアなんじゃないか?」「“教えられた通り”、“教科書通り”は、帆花には合っていないのでは?」と、徐々に気づき始めたのです。「じゃあどうしたらいいのか」は、誰も教えてくれない。ではどうするか。本などで医学的な知識は勉強しますが、あとは帆花に聴くしかないのです。どんな時にどういう風にしたらいいのかを、一生懸命勉強しながら帆花に聴いて帆花が元気に過ごすための充分なケアを構築していた時期だったのです。24時間帆花と向き合って帆花に合ったケア方法を見出そうとすることが、あたかもいのちをかけた「ふたりっきりの世界」のように感じられていて、その心の叫びだったのです。

帆花にとって「医療」とは

・教科書通りの「医療的ケア」=帆花の個別性に合った方法ではない

教科書通りのケアをしていても、元気に過ごせなかったことで、私も若かったですし、何もわからずに連れて帰ってきたので「お医者さんや看護師さんはなんで教えてくれなかったの?」などと腹立たしくもあったのですけども、病院という場所は、24時間、看護師さんも先生もいて何かあったらすぐみてくれる場所ではあるけれども、具合が悪くなった時に治療する場所だから、帆花のように日常的にケアが必要な子どもが、どうしたら元気に暮らせるのか、どんなケアが必要なのかと、その子、その子に合わせてじっくりケアをする場所では無い訳ですね。このことに私は何年もかけて帆花に合ったケアを模索している間に気づいたのです。「教えられた通りにやればいい」と最初は思っていて、それが私の間違いというか、いや勘違いをしていたということですね。

・帆花の検査結果上の「状態」=それ以上のことはわからず、近い将来のこともわからない

今も月に一回、定期的に通院して、具合が悪ければ検査もしてくれます。帆花の状態を検査データは教えてくれますが、将来この児がどうなっていくのかは何もわからないですし、数値のことしか結局はわからない。

・「意識が無い子」=「何もわからない子」

そして医学的には“意識が無い”という扱いを受けているわけですが、つまり意識がないとは何もわからない児ということだと思うんです。そういうふうに言われて帰ってきたけれど、ものすごくよくわかってるんですね。それは私の愛情とか親心で勘違いして言っているのではなくて、本当にちょっとしたことですけど、顔色や表情が全く変わる、すごく顔に出る子となんです。それにサチュレーションモニターを、24時間モニターを指につけていて、酸素飽和度と心拍がいつもプップップップッとモニターに出るんですが、それのアラームを自分で鳴らすんですよ。サチュレーションといって血中酸素濃度を図っている方の数値を急に下げて80とかに下げるんですね。酸素飽和度80って結構、顔色が悪いんです。「どうした!」って見に行くと100にスーッと上げるんですね。「あれー」って(講演者とともに会場からも笑い)。

そういう話をすると「いやいや」(「懐疑的な意見」の意味)となるけど、本当にそういうことがあるんです。医学的に言ったら、何かを表出したくて「うん」って力むから、指先に力が入って(モニターが情報を)拾わなくなった数字、ということになるのだけれど、それはやっぱり帆花が何かを言おうとしてると私たちは受けとる。それがコミュニケーションなんです。だから医療で「意識がない子、何もわからない子」と言われても、ずーっと見てたらそういうことがある。勘違いとかではなくて、実際に起きているっていうことです。

・「医療的ケア児」「超重症児」というラベリング、カテゴライズ

先ほどご説明しました医療的ケア児とか超重症児というラベリングとかカテゴライズが色々ありますが、同じ「医療的ケア児」、同じ「超重症児」に分類されるお子さんたちでも、各々の実態がそれぞれ全然違うということ。たとえば、さっき帆花が44点と申しましたけれども、同じ44点だとしても極端な話、全く同じ医療機器をつけていて同じ医療的ケアが必要だけども、吸引の回数が全く違ったりもするんです。吸引の回数が違うと、ケアにかかる時間が違うので、周りのケアの負担とかも全然違いますし、うちの子はそれがすごく多いのでレスパイトができない。同じ44点でも普通にレスパイト、集団生活ができる児もいる。ですから、いろんな制度とかサービスを利用したり、診療報酬を決めたりという時に分類は必要だけれども、はっきり言って、そこからはその子の実態は全く見えてこないということです。

・医療依存度が高ければ高いほど 「医療者」「医療型」

帆花のように、例えば呼吸器のような医療機器がついているとか、医療的ケアがたくさんある人であればあるほど、つまり医療依存度が高ければ高いほど、医療者でないとケアできない、もし預けるなら福祉型の施設でなくて、医療型の施設、という「医療で囲う」ような流れが強まってきています。そうなると、医療依存度が高い子が在宅に帰り始めた意味がない。意味がない、というと言い過ぎですが、医療で囲うために在宅に帰って来ているわけじゃないですよね。医療依存度が高い人は医療者じゃないとだめとなってしまうと、帆花は看護師さんしか世話ができないことになってしまいます。24時間ケアが必要なのに、24時間看護師さんが来てくれるわけじゃないですし、そもそも無資格の私が彼女のケアを構築し、そのケアの大半を無資格の両親が担っているわけです。制度上は福祉の人はやってはいけないってことになっているケアも多いですけれど、決して医療者でないとできないことじゃない。親がやっているのですから。親がなぜそれを出来るかというと、子供が必要としているから、ただそれだけのことです。医療依存度が高くても在宅で暮らそうとなった時に、医療者じゃないとだめとなってしまうと、帆花のようにケアが多いと医療者だけでは制度上カバーできないため、家族の負担がものすごく重くなってしまうことになります。

医療について、いろんな課題や問題がありますが、帆花が生まれた時に、全てにおいて「解決してくれるのは医療」だと、私自身勘違いしていたことも大きなことです。例えば小学校に入学して間もなく、みんなで遠足行くよとか、初めて運動会があるよ、という時に、帆花は普段自宅で学習していますが、行事の時は通学のお子さんたちと一緒にやるので、学校に行きます。運動会も学校の体育館で一緒にやるのです。どんなことをやるかというと坂道を、帆花が滑って降りてくるんですけど、その時に呼吸器がついてると危ないので、呼吸器の代わりに喉に風船のような器具を付けて手動でシュポシュポっと膨らませて肺に空気を送るバギングという方法があるのですが、坂道の横で私がバギングをしながら、私も一緒に下りてくるということをしたことがありました。初めて参加する時は、緊張しながらも、帆花は何が起きるか体験したことが無いのでよくわからずに学校に連れて行かれて、よくわからないうちにお友だちと同じようにやるわけです。しかし一度参加すると「怖かった」「でも楽しかった」というように、帆花自身の中に刻まれますよね。それが「経験」です。

また二年生になって「(昨年経験した)運動集会あるよ」というと、“あの坂道をお母さんと転がったこと”が思い出されるのか、前日になると、ものすごい痰の量になるのです。今はカニューレの部品の具合で声が出なくなってるのですが、先ほどの予告編の中で「うんっ」て言ってましたけど、何かの行事の前の日になると「うーんっ、うーんっ」てものすごく大きな声をあげるとともにずーっと吸引してなきゃいけないほどの痰になるんです。私も何だかわからないから「えー明日、運動会なのに今、具合悪いの、休んだほうがいいね」と休ませたりしてたんです。「残念だったね、運動会に出られなかったけど秋に遠足があるからね」などと言っていたら、その遠足の前の日にも「うーん」と大声になって多量の痰が出てくる。それを繰り返すうちに「あれ?この児、具合が悪いんじゃなくて、ひょっとして興奮してるのかもしれない」となりまして。痰の多い状態で外出するのは危険も伴いますが、それだけ本人が楽しみにしているのだとしたら、休ませると逆なのでは?と。ためしに連れて行ってみようと参加させてみたら、別に何ということもなく参加できて、むしろ行事の間は全然吸引も必要なく、帰宅後も声も小さくなって、普通に戻ったみたいなことがあり、連れて行ってよかった!と思ったのです。でも行事の前日にずっと吸引をしなくてはいけないとなると、私も主人も寝れないのです。それに行事に行くと結構疲れますし、帰ってきてからも吸引などのケアしなくてはいけない。となると、行事の前日に毎回、帆花がこうなるのはちょっと困ったな、と思い始めたのです。それで病院の主治医の先生に「行事の前にこんな風になってしまうのですけれども、なんかいい方法ないですか?」と相談しました。先生は、「うーん」と色々考えてくれて、「じゃあ帆花ちゃんに『明日、運動会だよっ』て言わなければいいんじゃないですか」と先生がおっしゃったんです。(会場爆笑) それで私は「いやいや興奮するということは、見通しを持つことができているということだから、そういう帆花に秘密にすることなんて親としてはできない。先生それは無理です」みたいになったりして。

これまで困った時に医療に解決してもらおうみたいなところがあって、やっぱり「母親」としても「ケアする者」としても自信がなかったので、危険に晒してはいけない、守らなきゃいけない、とりあえず医療に相談しなきゃみたいなことがありました。「そこは母親として判断をしていいんだ」、ということが分かるまでに結構な時間がかかったのです。

ですから、今も申しましたような医学的見地と目の前の帆花の乖離、ギャップが、年数を経れば経るほど出てきて、それが「あっ、そっか、帆花はちゃんと帆花なりの成長発達をしてるんだ」ということを徐々に受け止められて、それが生きるということなんだと理解して来たということです。

一連のケア(1日10回)

先ほどから帆花のケアがすごく個別性が高くて、頻度も高いということをお話していますが、下に載せたのはドキュメンタリー映画『帆花』のパンフレットに掲載して頂いた西村家の一日のスケジュールと帆花の一連のケア、一日10回から12回位やりますが、その中身を可愛いイラストにしたものです。

一日10回から12回やる一連のケアというのは、何があるかというと、自力排尿ができないので膀胱を圧迫してあげておしっこを出す、ということがあります。この一年間ぐらいで自力排尿が見られるようになっています。私もいよいよ疲れてきたのかと目を疑いましたけれど、おなかを押してあげてる時に(ごめんね帆花、こんなことをみんなの前で話すけど)、おしっこが出てることがあって、そういうことも起きております。

あるいはカフアシストって言って排痰補助装置のことですが、それを使いながら痰を出してあげる排痰のケアとか、排痰のケアをした後の吸引とか、吸引後に取り残していないかきちんと聴診して雑音があるようだったら、それも全部取り残さないようにしようとか。人工呼吸器の数値が大丈夫かなとか加温加湿器は大丈夫かなとか、このイラストに書いた色々なケアが繰り返しあります。一連のケアがだいたい40分かかります。次の一連のケアまでは、30分置きに吸引をしながら体位変換する。それが20分かかる。その繰り返しなので、日曜日は誰も支援の人が来ないで私と主人と帆花3人で暮らして過ごすんですが、私と主人が全く帆花のケアをせずに座っていられる時間はと言うと、10分良くても15分みたいなイメージです。

・命を守る=帆花の声を聴く

ケアをどのように行うかというお話ですが、もちろん機械の使い方とか、排痰方法は看護師さんに教えていただいたり、本で勉強したり、今でも勉強して基礎的な知識は入れておりますが、最終的には、一番は帆花に聴くということがすごく大きいのです。どうしたら帆花が元気に過ごせるのかというのは帆花に、帆花の体に聴くしかないのです。こんなペースで毎日やっていれば元気にいられるよ、というスケジュールです。帆花が例えば風邪をひいたとか感染したとなると、これ以上のケアが必要になるので、ほぼ休みは無いとなります。

この一日のスケジュールを客観的に見てると、私、こんなことを毎日やってるのかと思う訳です。“ケア”というのは、単なるケアではないんです。ただおしっこを出す、ただ痰を取るではなくて、それを通じて帆花に「今日はどう?」と喋りながらやるわけですからコミュニケーションです。そこから「あれ?帆花、最近こういうところ変わってきたのかな?」というようになるのです。スケジュールだけ見ると負担がすごいと思うけれども、そのような理由から割と日常的にできて、それだけやってはじめて帆花が元気で暮らせる、というケアなんです。医療にはいろんなカテゴライズがありますが、一番重要なのは個別性で、個別性に合ったケアを本人に聴きながらケアをやらなきゃいけないっていうことだと思います。

このケアの中身を見たら本当に医療の度合いがすごいですが、私たちの生活の中にあるケアは「医療」ではなくて「生活」なのです。帆花みたいな児がどう生活してるか分からない人は、ひっきりなしに看護師さんが来て、なんかあればお医者さんが来て、家族は「頑張って帆花」と願っているだけのようなイメージをするかもしれないですが、そんな風に医療の人が管理しているのではありません。日常的に家族がやっていることが繰り返されているので、もちろん医学的な知識などは安全のために必要ですが、本人が元気に過ごすためには、生活の中でどうそれをやっていくかという視点がすごく大事だと思っています。

チームと各分野の問題点

医療の話が続いていますが、それだけひっきりなしのケアが必要というところで24時間365日、私と主人だけでは生活が成り立ちませんので、いろんな方に支えられながら暮らしていますが、どんなチームなのかという説明になります。

まずは基幹の病院、そこに小児科の主治医の先生がいます。そして月に1回、具合がよくても悪くても定期の通院に行っています。薬を出してもらったり、1か月間の報告をしたり。具合が悪ければ、検査をしてもらうことになります。

そしてもう一人、訪問診療、往診の在宅医の先生がいます。帆花が産まれて16年経ち小児の在宅医の先生はかなり増えましたが、帆花が退院した時は医療依存度の高い子どもを在宅で診てくれる往診の先生はほぼいませんでした。何軒も断られたりしました。当時、私たち家族が往診の先生に何を望んでいたかというと、その地域で暮らしていく、成長していくことをずっと見守ってほしいこと、そして私が日々やっているケアの相談や帆花の成長の相談、家族がこれからどうやっていけばいいのか、生活のアドバイスをしてくれることです。そういう先生を求めていました。

ご説明しながら何て高い要求なんだと思いましたが、そういう先生を探していたところ見つかったんですね、退院する時に。幸運にも在宅生活スタートの時に見つかりまして、現在もその先生が16年間、高速道路を使って通って下さっています。うちが転居した関係で遠くなってしまいましたが、この先生がいるおかげで、やってこられたのですね。先ほど入院させる事もできない状況と言いましたが、例えば感染して肺が悪くなった時も家で看るのですが、この先生は検査もしないし点滴もしません。一般小児科の開業医の先生で、訪問診療では帆花のみを診てくださっている先生です。私たち家族の願いをわかってくださって、ご縁があって訪問してくださっています。感染しても、私たちが構築したケアのみで元気にさせるのですが、その時に私が「この間、具合が悪い時にこういうふうにケアしました。こんな問題があったけど、これでよかったでしょうか?」というと、「それで大丈夫だよ」って。「もし○○だったらこうしてみて」みたいなことを医学的にアドバイスしてくださる。それで「あ、これで良かったんだ」と、私もだんだん知識がついてきて、自信が持てるようになりました。呼吸器の設定もアドバイス頂きながら、入院しないで何とかやってこれたという、少し珍しい関わり方ですが、帆花の在宅生活の“要”の先生です。

そして訪問看護師さんです。看護師さんには例えば湿疹が出たとか、ちょっと変化があった時にアドバイス頂いたり、24時間繰り返されるケアの一部分、2時間ほどを看護師さんにお願いして、その間、私が少し休むみたいなことです。

それから訪問リハビリの先生、PTと OT両方、来ていただいています。痰を出すことがすごく苦手な子なので、排痰とか痰を上げるために胸郭を動かしてもらうリハビリがメインになっています。

以上が医療のチームの方々で、その他に障害福祉サービスを利用しています。まず相談支援員さんがいます。ヘルパーさんの利用時間数や、その他のサービスの利用の仕方などのプランを立ててくれています。困ったことがあるときも相談にのって頂く方です。

それから医療的ケアができるヘルパーさんですね。訪問看護師さんは来てくれる時間が割とタイトですが、ヘルパーさんの方は役所に認めてもらえると割に長時間見て頂けるので、生活を支えるというところでは、本当にヘルパーさんに支えられています。

後は学校の話です。訪問籍で週3回、一回100分の授業です。どんな授業かと言うと、多分始めて見る方はびっくりされるけど、本当に先生、毎回大荷物で来られるんです。ギターや大きなスライド用のスクリーン、ある時はボーリングやるとボーリングを持ってきたりとか、そんなこと家でやるのっていうくらい、やってくださっています。

そして訪問入浴が週2回。帆花の場合は自宅のお風呂に入れる事が難しいので、大きな浴槽をリビングに設置して、お風呂場からお湯を引いて入れるというサービスを週2回利用をしています。

これだけの方々に支えられながら、帆花と私たち家族は暮らしていますが、その中でもいろいろ問題があります。病院への入院が難しいということ、レスパイトとかショートステイも利用できません。24時間365日、帆花はおうちで過ごしています。こう言うとショートステイに行くことができず困っているみたいですが、もちろん親の負担は大きいですが、本人はおうちが大好きで行きたくないんですね。おうちにいたいと言ってくれているから、預けることができないことも、それならまあ良かったと思えているところです。

先ほどもお話ししましたように、医療依存度の高い児の医療的ケアは医療職じゃないと、という側面が強いですけど、医療保険で保証される訪問看護は本当に時間数が不足していて、長くても2時間ぐらいしか居てもらえません。例えば私が具合悪くて病院行くという時に、大きな病院だと2時間で行って帰って来られません。用を足せないところがあり、時間が不足していることが問題かなと思っています。

生活の支えという意味では、長時間居て下さるヘルパーさんがすごくありがたいです。法的にも医療的ケアの一部分がヘルパーさんが担える制度に変わりましたが、非常に限定的で「これはやっちゃダメ、ここからは看護師さんじゃないと」みたいなことがすごく多いです。例えばせっかく4時間居て下さるのに「そこはヘルパーさん、ダメだよ」っていうことがあると、来て頂いているのに、私や主人が起きてこなきゃいけないということも起こります。だからといって訪問看護の時間を増やして頂けるわけでもなく、ここは帆花が抱える大きな問題です。在宅での生活を維持するには、もう少し家族に代わってヘルパーさんにやって頂くことが必要だと考えております。

そして学校の問題です。今年、帆花は高校二年生になりますので卒業後の話が見えてくるところです。今は学校に在籍しているので先生たちやお友達との繋がりがありますが、学校を卒業してしまうと、学びという意味ではまったくゼロになってしまいますし、社会との繋がりが希薄になってしまいます。多くの子どもたちは支援学校高等部を卒業した後に生活介護というデイサービスのようなところに通って、集団生活ができたりしますが、帆花は通うことがそもそも難しいので、おうちにずっといる生活になってしまいます。新しいことを学ぶチャンスもない、人との繋がりもなくなってしまうとなると、これは本当に大きな問題です。暮らしや身体にまつわる支援を行う障害福祉サービスがあればいいというわけではなくて、その人らしく、豊かな人生を送る意味では、学びとか、人との繋がりを保障してあげないといけないという問題がもうすぐ始まるということになります。

特別映像9年後の西村家(2023年7月撮影)

先ほどは小さな帆花の映像を見ていただきましたけれども、そのドキュメンタリー映画『帆花』の監督が撮ってくれた、去年の7月の映像がありますので、そちらを見ていただきたいと思います。

(ト書き:映画撮影から9年、帆花さんは特別支援学校 小・中学部を卒業。今年の春、高校に進学した)

監督:小学校の生活を経験して、なにか印象に残っていることとかお伺いできますか?

理佐:小学校入学する前までは、帆花のケアに携わる人との関係だけだったので、同年代の子供達と交わることがそれまで一切なかったですし、先生とケアを通さない人間関係で意思疎通を測りながら何かをするということが、本人とっては初めてだったので、帆花がそれができるのかどうかということを、私もすごく心配してたんですけど、入学式、学校に着いて「おはようございます」って担任の先生が迎えに来てくれて、そこで「じゃあお預かりしますね」って先生がバギーを押してくれたんですよ。その時に大丈夫かなって最初は思ったんだけど、本人が「私は大丈夫」っていう顔をしたんですよね。それが何かすごい・・・びっくりしたし、嬉しかったし、ああ、何か、生活してくとか、生きていくっていうのは、こういうことなんだなって思ったんですよね。本人も緊張しながらではありますけど、お友達の中に混じって学校生活をやってくれて、今まで経験したことない遠足行ってメリーゴーランドに乗るとか、運動会で坂道転がるとか、私がバギングしながら一緒に転がったりしたんですけど、そういう本当に家族だけではできない体験をお友達の中でしていって、それがあっという間に小学校卒業して、中学校も卒業して、今、高校生という感じです。

映画の中に出てきている頃は、私もどれぐらいやったら健康に過ごせるかっていうことがまだ模索中の部分があったので、だからその部分の生活に余裕があったような感じがしてますけど、入院させないようにおうちで楽しく暮らせるために必要なケアっていうのを一生懸命構築して行く中で、やっぱりどんどん生活の中でケアが占める時間というのが増えてきて、客観的に見たら相当、ほぼ何かケアしてるみたいな感じに変わってきてはいますね。あとはやっぱり成長して体が大きくなったので、一つのケアをするのに時間が掛かっちゃうっていうこともありますし、体調の揺れとかも変わってくるので、そういう意味で増えたっていうこともあります。

2-2に続きます

例えば、いのちは大切であるというテーゼがあります。これに対しての明確な答えというのは、聞いたことがなくて、「かけがえがないから」とか、いのちって限りがあるから今を大切に生きなきゃいけないんだよということで「死」との関係の中からいのちの大切さを言われたりとか、あるいはどうやって生きるか、よりよく生きるか、生きる意味みたいな事に関連付けて、いのちが大切であることを説いたり、というような回答、そういうのが多いと思っています。

例えば、いのちは大切であるというテーゼがあります。これに対しての明確な答えというのは、聞いたことがなくて、「かけがえがないから」とか、いのちって限りがあるから今を大切に生きなきゃいけないんだよということで「死」との関係の中からいのちの大切さを言われたりとか、あるいはどうやって生きるか、よりよく生きるか、生きる意味みたいな事に関連付けて、いのちが大切であることを説いたり、というような回答、そういうのが多いと思っています。

木村英子参議院議員)こんにちは。はじめまして。木村です。議員としてのご挨拶はご遠慮したいと思っていたのですけれども、お話を聞いて、思い出したことがありまして、一言感想を言わせていただきます。私は1,2歳ぐらいから施設で生活していたんですけれども、その時に周りはみんな障害者の人ばかりだったんですね。その中に、帆花ちゃんと同じような、寝たきりで意思疎通が難しい方もたくさんいたました。私の友達はそういう人たちが多かったんです。で、目線で自分の意思を伝えたり、あるいは指先で伝えたり、そういう人たちが多かったので、そのころの思いがよみがえってきて、帆花さんに会いたいなって思いました。まあ、機会がありましたらぜひお会いしたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。

木村英子参議院議員)こんにちは。はじめまして。木村です。議員としてのご挨拶はご遠慮したいと思っていたのですけれども、お話を聞いて、思い出したことがありまして、一言感想を言わせていただきます。私は1,2歳ぐらいから施設で生活していたんですけれども、その時に周りはみんな障害者の人ばかりだったんですね。その中に、帆花ちゃんと同じような、寝たきりで意思疎通が難しい方もたくさんいたました。私の友達はそういう人たちが多かったんです。で、目線で自分の意思を伝えたり、あるいは指先で伝えたり、そういう人たちが多かったので、そのころの思いがよみがえってきて、帆花さんに会いたいなって思いました。まあ、機会がありましたらぜひお会いしたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。

その頃に描こうとしていた世界のありようというのは、簡単にまとめてみると、要点はこんなことかなと思います。

その頃に描こうとしていた世界のありようというのは、簡単にまとめてみると、要点はこんなことかなと思います。 その一つの表れとして、死ぬ、死なせるという方向に命を押しやっていこうとする力動が生じている。

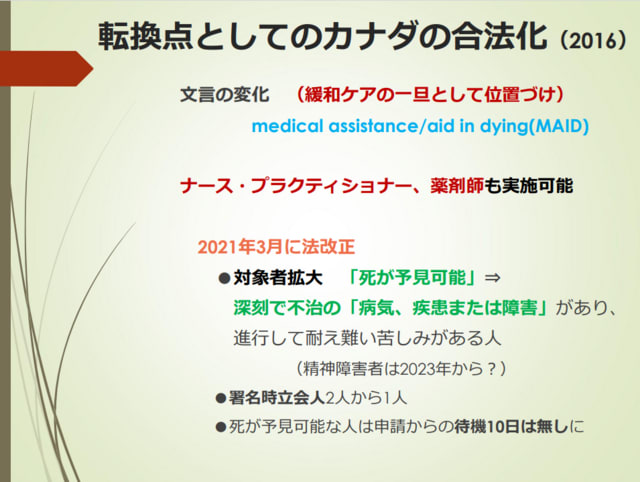

その一つの表れとして、死ぬ、死なせるという方向に命を押しやっていこうとする力動が生じている。 10年前の第1回市民講座の段階では、安楽死と医師幇助自殺が合法化されていたところは、7か所だけでした。今は、安楽死と医師幇助自殺、両方で17か所増えて、全体で24か所となっています。

10年前の第1回市民講座の段階では、安楽死と医師幇助自殺が合法化されていたところは、7か所だけでした。今は、安楽死と医師幇助自殺、両方で17か所増えて、全体で24か所となっています。

「すべり坂」というのは、慎重にと言いながら、ある方向に足を踏み出すと、そこは足元がすべりやすい坂道になっていて、いったん足を滑らせたら最後、どこまでも歯止めなく滑り落ちていく、というたとえです。新たなところが合法化すると、どこかがゆるくなっていく、という現象が顕著になっていて、わかりやすいのは最近のオーストラリアです。

「すべり坂」というのは、慎重にと言いながら、ある方向に足を踏み出すと、そこは足元がすべりやすい坂道になっていて、いったん足を滑らせたら最後、どこまでも歯止めなく滑り落ちていく、というたとえです。新たなところが合法化すると、どこかがゆるくなっていく、という現象が顕著になっていて、わかりやすいのは最近のオーストラリアです。

ベルギーとオランダのこの10年について簡単に。法律の「耐え難い苦痛」という要件に精神的な苦痛を含めているので、いろいろ衝撃的なできごとが起こってきました。12年には、生まれつき耳の聞こえない40代の双子の男性が、近く目も見えなくなることが分かって絶望して二人揃って病院で安楽死。性転換手術の失敗で絶望した人の安楽死も認められたり。両方とも12年のできごとです。

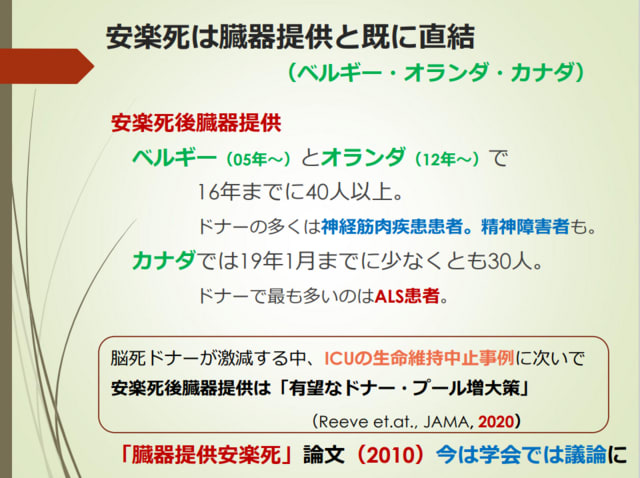

ベルギーとオランダのこの10年について簡単に。法律の「耐え難い苦痛」という要件に精神的な苦痛を含めているので、いろいろ衝撃的なできごとが起こってきました。12年には、生まれつき耳の聞こえない40代の双子の男性が、近く目も見えなくなることが分かって絶望して二人揃って病院で安楽死。性転換手術の失敗で絶望した人の安楽死も認められたり。両方とも12年のできごとです。 日本ではほとんど議論になりませんが、ベルギーとオランダとカナダでは安楽死はとっくに臓器提供と直結しています。もちろん安楽死と臓器提供の意思決定はそれぞれ独立していなければならないとか、順番も安楽死の意思決定が先でなければならないとガイドラインはあるのですが、両方とも自己決定であれば、手術室のすぐそばで安楽死させて、心停止から数分間待って臓器を摘出する。両国合わせると2016年までに40人以上との報告があります。ただし、始まりはベルギー2005年、オランダ2012年なので、それに比べるとカナダは2年あまりで30人という、すごい勢いです。安楽死を希望する人の多くはガン患者だけど、ドナーになれないので、安楽死後ドナーの多くはALSなど神経筋肉疾患の人、それから精神障害者です。

日本ではほとんど議論になりませんが、ベルギーとオランダとカナダでは安楽死はとっくに臓器提供と直結しています。もちろん安楽死と臓器提供の意思決定はそれぞれ独立していなければならないとか、順番も安楽死の意思決定が先でなければならないとガイドラインはあるのですが、両方とも自己決定であれば、手術室のすぐそばで安楽死させて、心停止から数分間待って臓器を摘出する。両国合わせると2016年までに40人以上との報告があります。ただし、始まりはベルギー2005年、オランダ2012年なので、それに比べるとカナダは2年あまりで30人という、すごい勢いです。安楽死を希望する人の多くはガン患者だけど、ドナーになれないので、安楽死後ドナーの多くはALSなど神経筋肉疾患の人、それから精神障害者です。 この10年間、日本でも安楽死の合法化を求める声が、くすぶり続けてはいたけれど、とりわけ、この5年間で安楽死という言葉が世の中にわっとあふれてきました。2016年の相模原障害者殺傷事件、その翌年の橋田寿賀子さんの著作、さらに、先にお話した小島ミナさんのライフサークルでの自殺を取り上げたNHKスペシャル。そして、京都ALS嘱託殺人事件が報道されました。ご存じのように、安楽死を望むALSの女性とネットで知り合った医師が2人で金銭で請け負って、殺害したという事件です。

この10年間、日本でも安楽死の合法化を求める声が、くすぶり続けてはいたけれど、とりわけ、この5年間で安楽死という言葉が世の中にわっとあふれてきました。2016年の相模原障害者殺傷事件、その翌年の橋田寿賀子さんの著作、さらに、先にお話した小島ミナさんのライフサークルでの自殺を取り上げたNHKスペシャル。そして、京都ALS嘱託殺人事件が報道されました。ご存じのように、安楽死を望むALSの女性とネットで知り合った医師が2人で金銭で請け負って、殺害したという事件です。 日本でも「死ぬ権利」という言葉も頻繁にみるようになったので、生きる権利があるなら死ぬ権利も認めろというのは分かり易いようですが、死ぬことが権利になるとはどういうことかを、ちょっと考えてみたい。

日本でも「死ぬ権利」という言葉も頻繁にみるようになったので、生きる権利があるなら死ぬ権利も認めろというのは分かり易いようですが、死ぬことが権利になるとはどういうことかを、ちょっと考えてみたい。 「無益な治療」論というのは、本来は、終末期や臨死期の人に、医学的に無益な延命はやめようという話だった、いわばまっとうな議論だったものが、QOLの低い人への積極的治療や生命維持を無益とする方向に対象者が拡大してきていて、安楽死と同じすべり坂が起きています。

「無益な治療」論というのは、本来は、終末期や臨死期の人に、医学的に無益な延命はやめようという話だった、いわばまっとうな議論だったものが、QOLの低い人への積極的治療や生命維持を無益とする方向に対象者が拡大してきていて、安楽死と同じすべり坂が起きています。