は、8月16日22時40分まで異なる画像を掲載していました。同日以降は訂正済みです。

は、8月16日22時40分まで異なる画像を掲載していました。同日以降は訂正済みです。

1. 心臓死、三徴候死の曖昧さ

2. 「心臓が停止した死後の臓器提供」と称する行為の実態 その1

3. ドナー候補者家族への説明は適切に行われているのか?

4. 死亡宣告前に移植用臓器摘出目的でドナー管理する法的根拠は?

5. 臓器提供にともなうドナーの苦痛を避ける方法、その問題点

6. 「心臓が停止した死後の臓器提供」と称する行為の実態 その2

7. 胎児ドナー

8. 無脳児ドナー

9. 臓器移植を推進する医学的根拠は

10. 二つの死があるのか?医学的事象としての脳死はあるか?

11. 死亡宣告としての脳死判定の不安定性

心臓が停止した死後の臓器提供=心停止後の臓器提供は、日本臓器移植ネットワーク発足の翌年1996年以降でみると2010年7月の改訂臓器移植法施行前は年間80件前後(59件~102件)、改訂法施行後は年間40件前後(27件~68件)行われています。脳死臓器提供件数と比べると、2014年以降は脳死ドナー2件に対して心停止ドナー1件の比率になっています。

腎臓移植が最も多いですが、初期の心臓移植は心停止後の提供として行われていましたし、近年は欧米で心停止後の心臓摘出・移植も再開され、肺の摘出・移植も行われています。日本でも肝臓、膵臓、胸腺の心停止後の摘出・移植例があります。

膵島移植は、膵臓を摘出し処理して膵島(ランゲルハンス島)を取り出して点滴方式で移植するものです。ドナーの人工呼吸器の停止をガイドラインに盛り込む など重大な行為をともなうにもかかわらず臓器移植ではなく組織移植として行われており、2004年から2017年末までに心停止ドナー70件、脳死ドナー14件あります。

移植目的の心臓摘出は、和田心臓移植の次が1999年の法的脳死1例目と思われているかもしれませんが、東京女子医科大学日本心臓血圧研究所外科から、心臓弁を摘出して冷却液で保存するまで15分だったケースが報告されています。心臓弁を摘出するには、提供者の胸骨を切開して心臓を摘出し、心臓弁を切り取らなければなりません。心臓の外科手術に失敗し救命できなかったケースかもしれません。詳細はわかりませんが、いずれにしても心停止から極めて短時間で臓器が摘出されています。

角膜移植のための献眼者数は、脳死ドナーも含まれますが2009年以降は年間900件前後(830件~1081件)。

しかし、移植用の臓器・組織を得ることが可能な時間内、生理的条件下で心臓死の診断は確実にできるのでしょうか?心停止から何分間?何時間?経過したら、心臓は絶対に動かなくなるのでしょうか?

「心臓が停止した死後の臓器提供(心停止後の臓器提供、心停止ドナー)」と称されている行為は「死んだとされる人から、生きている臓器を摘出すること」です。これについて「臓器毎、組織毎に壊死するタイミングが異なる。心臓死後にも生きている臓器・組織があるから、心臓が停止した死後の提供が可能だ」と説明されています。しかし、移植可能な臓器・組織がある=生きている臓器・組織があるならば、同時に痛みを感じ伝える神経組織も生きているのではないか?心停止が起こると10数秒で失神するため長時間心停止した状態では意識はないと思われますが、臓器摘出のためにメスで皮膚を切開しはじめる時に、一定範囲に痛み刺激を伝えることがあるのではないか?それならば、やはり生体解剖になっているのではないか?と懸念します。

このことに関連した情報として、まず「心停止後に自然蘇生して大きな後遺症もなく社会復帰した自然蘇生・社会復帰例」、「20分間、有効な血液循環のなかった=心室細動を起こした患者の蘇生成功・退院例」「解剖時の心臓の自動運動例」、「心臓死した患者を解剖した病理医による分析」、「ヒトの死体から得た神経の移植が成功している例」、「心肺蘇生を受ける患者の反応」を紹介します。

心臓の拍動が止まった人に、蘇生が試みられても効果が現れない場合、いつまでも蘇生処置を続けることはできないため蘇生は断念されます。そのまま変化なく次第に体温が下がり、死後硬直が現れ、血液の流動がないため体の低いところに血液の色調=死斑(屍班)が現れる、などの死体現象が観察され、多くはそのまま埋葬に至りますが、なかには途中で自然に心臓の拍動が再開する人もいます。

昔は心電図がなかったので何分間、心臓が止まっていたか分からなかった。近年は、携帯型心電計の装着、あるいは心肺蘇生の断念後も心電図モニターの取り外しは最後に行う、などにより何分間、心臓の活動が一切みられない心静止の状態だったのか、正確に記録されるケースが出てきました。もちろん、心臓の拍動が自然に再開したものの、意識の回復までにはいたらず、再び死亡される方もいますが、ここで紹介するのは自然に蘇生した後に、社会復帰したケースです。

この報告に心電図は正常に拍動していた時から心停止、そして再拍動まで連続して掲載されていますが、このスライドでは心停止の前後の部分のみ示します。

この報告に心電図は正常に拍動していた時から心停止、そして再拍動まで連続して掲載されていますが、このスライドでは心停止の前後の部分のみ示します。2014年、トルコのカフカス大学病院では「21歳男性、入院3日後に徐脈の後に心静止、30分間の蘇生に反応しなかったため蘇生を断念。10分後に自然蘇生した。6時間後に意識回復、8時間後に質問を理解。入院後60日目に神経学的に完全に回復して退院した」。この報告はインターネットで読め、心電図も掲載されています。

2018年にはスイス・ローザンヌ大学病院からも10分後の自然蘇生例が報告されました。「暖房されていない家屋で発見された63歳男性、救急車に乗ったが心室細動となり、70分間の心肺蘇生中も心静止だったため現場で死亡宣告。10分後に自然に心拍、呼吸が再開し病院に搬送、4日後、神経学的後遺症なく転棟した」とのこと。

1999年、刈谷総合病院は50歳男性が心室細動(心筋が不規則に収縮して心臓が正常に拍動しない状態)が20分継続し、発見時に呼吸停止、瞳孔散大していたが、6か月後に軽度高次脳機能障害で退院できたと報告しています。

新生児では、さらに長時間経過後の蘇生例があります。大正末期、九州大学解剖学教室で死産児約121人(累計)を集めた。1児を「実験台に移そうとしたところ、すこし呼吸をしているようにみえるので人工呼吸やそのほかいろいろ手を尽くしたが、ついに生き返りはしなかった」と書かれています。

戦後の生存退院例では、仁志田博司氏によると「アメリカでのレジデント時代、夜間当直の際に緊急コールで呼ばれ駆けつけた分娩室の片隅で、死産として生まれ紙に包まれていた新生児が、その数時間後に動き出し、私がその紙包みから児を取り出して蘇生し、なんとその児は生存し退院したことを経験している」とのことです。

次は心停止が続いていたけれども、人工心肺をつけて補助循環を続けたら数日後に心拍再開したケースです。

次の2つは心臓死の死亡宣告を誤った経験のある医師が書いた文章です。1990年に当時のNTT東北病院院長の葛西森夫(東北大学名誉教授)は以下を書いています。

(中略)即ち、生から死への移行は瞬間的におこるのではない。通常は数分から数十分という短い間ではあるが、生から死への経過がある。その経過の途中で死の判定をして死亡時間を決めることは、つねに人為的な作業なのである。

死亡の診断は、前述のような問題があるにしても、一般的に容易である。死後硬直が現れるまで待てば、医師でなくても確実に死の判定を下すことが出来る。しかし、通常はそれまで待つことは許されない。その間のいずれかの時点で死の診断を下そうとすれば、時に困難な場合がる。棺桶に入れられて墓場に運ばれた人が生き返った、という話はおそらく全国に沢山あるだろう。ひと昔前の医療の状況を考えれば、そのような誤診があっても少しも不思議ではない。死の判定が人為的である限り、心臓死でも誤診を免れることはできない。

次は解剖時に心臓が動いていたケースです(講演時スライドと資料に「心臓の拍動」と書いていましたが、心臓全体が規則的に動き有効な血液循環が行われている状態ばかりではないと見込まれるため「拍動」ではなく「自動運動」に訂正します)。

1970年に林田建男(当時、杏林大学教授・外科学)は「解剖室へ連れていっても、心臓がまだ実際にゆるく動いていることがある。解剖のときに、心臓がまだ波うっているのを私はみたことがあります。病理の先生もみんな経験をしていると思います。そうかといって早いうちに解剖をやらないと、腎臓などの臓器がだめになって、全然医学材料にならないのです」と喋りました。

1971年、古畑種基(当時、科学警察研究所長)も座談会で「ぼくがまだ東大におる頃のことだが、解剖を始めた。胸腔を開いたところが心臓が動いている。私はちょうど教授会にいっていましたが、助手が呼びに来て、飛んでいったら心臓が動いているのだ。私は生きている人を切ったのじゃないかと思って、よく見ると屍体現象が現れている。屍班はあるし屍後硬直もある。もう確実に死んでいるということがわかったので、---それを見ておったら数時間動いていました」と喋っています。

東京大学医学部法医学教室からは1940年の第24次日本法医学会総会に、死後硬直・死斑のみられた「死」後約12時間経過後の司法解剖例において、心臓が自動運動を行なっていた症例が報告されています。

死後硬直や死斑が観察されているのであれば、人体のうち血流途絶に弱い部分では壊死が進行しているでしょう。もはや蘇生が不可能なことは確かと思われます。しかし、心臓がまったく動かない心静止の状態ではなく、その前の心臓が小刻みに震える心室細動の状態ならば、蘇生処置をすれば心臓は拍動を再開する可能性があるとされています。従って「心臓の機能が不可逆的に失われたと判断されることで心臓死の死亡宣告がなされて、それから数時間~12時間経過後も心臓の自動運動がみられた」ということは、心臓の機能廃絶の判断が正確には難しいということだと思います。

気になることは自動運動が起こったキッカケです。死後硬直も死斑もあったことから、数十分間以上にわたり血液循環が無かったことは確実でしょう。外部からの刺激がなく自然に運動を再開したのかもしれませんが、解剖のためメスで皮膚を切開され胸骨をノコギリで切断されたことが刺激となって心臓の運動再開につながったのかもしれない。後者なら、臓器を摘出するために行われる様々な処置が、心臓を再起動させて心臓の機能廃絶、心臓死の宣告を生理的に覆す事態を起こしているかもしれません。

三徴候死と診断される瞬間に、個体の各部分は完成した生物学的死に至っていない

心臓死した症例の脳を解剖して、心停止の継続時間と脳神経細胞の死滅との関係を検討した報告は1995年に生田房弘(新潟大学脳研究所)が書いています。要約すると「大脳皮質の神経細胞は、心停止後ほぼ7分くらいで多くは死滅するが、部位によっては15分くらいの心停止でも生存している。1時間余りの心停止の後、視床下部神経細胞が生きていた例もある」「三徴候死における死を考えたとき個体の医学的・法的な死と個々の細胞の生物学的な死とは明らかに異なっており、その個体が死と認定される瞬間に個体を構成する各部分は、けっしてそれぞれ完成した生物学的死には至っていない」ということです。

では、心停止から、どの位の長時間経過したら神経細胞は死滅するか?臓器摘出時にドナーに生体解剖される恐怖や痛みを感じさせないような状態に、心停止から何時間経ったらなるのでしょうか?どうやら数時間では済まないようです。という理由が死亡宣告から6時間、室温におかれた死体から得た神経をラットに移植したら再生したというFujimoto氏(石川県立看護大学)の報告 があるからです(枠内)。

*Fujimoto Etsuko:Possibility of using nerve segments dissected from human cadavers for grafting: Preliminary report、Anatomical Science International、81(1)、34-38、2006

私は講演の冒頭で「長時間心停止した状態では意識はないと思われますが、臓器摘出のためにメスで皮膚を切開しはじめる時に、一定範囲に痛み刺激を伝えることがあるのではないか?」と話しました。この懸念は、この神経移植から発しています。

次は、ペニシリンショックで倒れて、心肺蘇生された医師本人=豊倉康夫の分析です。要旨は「心肺蘇生を受けていた時に『もう駄目だな』という溜息交じりの声も聞いた。聴覚の次に残っていた知覚は圧覚、次に触覚。痛覚がなくなっていた。周りの医者に自分が意識があることを知らせたいと思うんですが、目を開けることも、手を動かすことも全然できないです。非常に面倒臭くて、そんなことをするくらいなら、そのまま死んだほうがいいと思いました」という経験談です。なお、この方には蘇生行為のみ行われ臓器摘出目的の処置は行われていませんので、「痛覚が無くなっていた」などは個人的な経験とみなすべきと思います。

*セミナー記録 脳蘇生と脳死(日本大学総合科学研究所)、88、1998

次は、蘇生術を素早く開始したら効果があり、心臓そのものは拍動を停止していたけれども患者は暴れて、医師、救急隊員が困惑したという報告です。

筆者は延々5時間にわたり、心静止までこの状態が続き、蘇生術をやめるにやめれなかった経験がある。自己心拍がない患者が暴れるさまは自然の摂理に反するようで、生理的な違和感を強く感じた。

*坂本哲也:脳虚血と脳死、LiSA、2(7)、48-51、1995

上記は公立昭和病院救命救急センターにおける患者の救命ができなかったケース ですが、東京医科大学病院救急医学講座からは社会復帰例が報告されています。

同様の社会復帰例が新潟市消防局南消防署からも報告されています。

2、「心臓が停止した死後の臓器提供」と称する行為の実態 その1

その1では、心停止ドナーに心臓マッサージが行われたケースを紹介します。まず1967年に日本で初めて心停止ドナーからの腎臓移植を成功させた千葉大の報告。

心臓死される方は、死すべき病あるいはケガを負っていた方です。心臓死の死亡宣告をした後の患者に、心臓マッサージ、病院によっては加えて人工呼吸、あるいは人工心肺による血液循環まで行うならば、その蘇生効果から患者にとっての死に至る苦しみの再開となるのではないか、さらには臓器摘出時に生体解剖の恐れがあると指摘しなければなりません。

心臓マッサージ以外に、臓器提供者が心臓死する前から、臓器移植の成功率を高めるために輸液、投薬、カテーテル挿入などの術前処置が行われています。術前処置は手術の一部であることから、死亡宣告前から臓器摘出手術を開始していることになります、死亡宣告前からの手術開始は死期を早めているのではないか?傷害致死行為ではないか?生体解剖ではないか?という問題もあります。

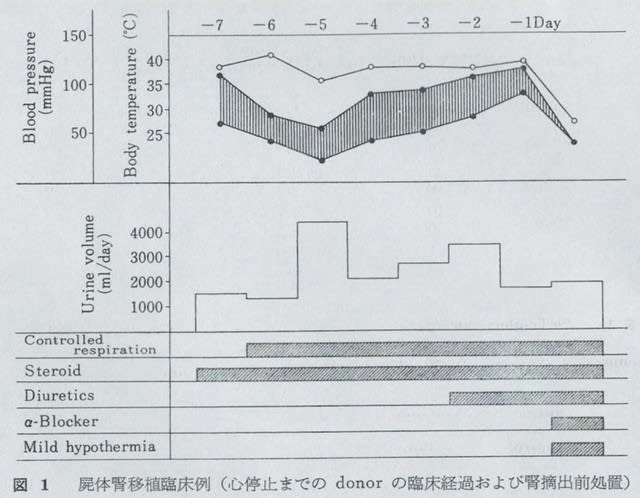

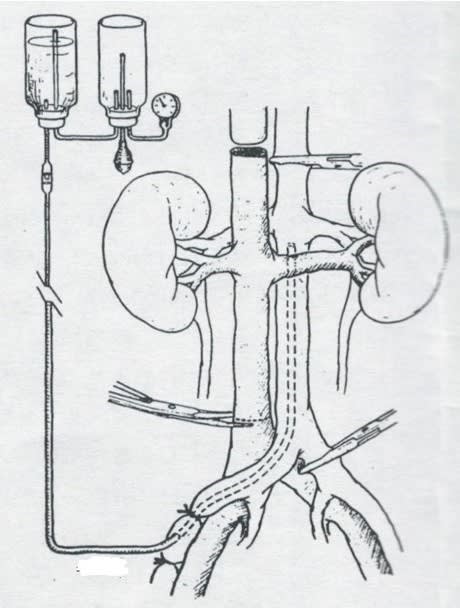

スライドは、この当時の腎臓周辺に行った処置についてのイラストです。2個のソラマメの形をしたのが腎臓です。上下に走る血管の右側が大動脈、左側が大静脈です。腎臓を内部から冷却して灌流する液が、左上の点滴ボトルのような容器に入っています。

スライドは、この当時の腎臓周辺に行った処置についてのイラストです。2個のソラマメの形をしたのが腎臓です。上下に走る血管の右側が大動脈、左側が大静脈です。腎臓を内部から冷却して灌流する液が、左上の点滴ボトルのような容器に入っています。腎臓を摘出する手術の手順は、まず、この容器に繋がっているカテーテルを大動脈に挿入する。そして、腎臓のなかで血液が固まらないようにヘパリンという薬剤を心臓に注入する。人工呼吸を続けながら、臓器提供者に手術して開腹する。そして静脈を切断すると、静脈側から脱血できて血管内の圧力が下がり、動脈側から冷却灌流液を注入できるようになります。そうしてカテーテルを通して冷却液を流し、腎臓の中から血液を押し出しながら冷却する。冷却灌流液は静脈側から排出されます。この後に腎臓を摘出する手順です。腎臓が暖かい体内で傷まないように、まず冷却することが優先されますので、この手順が採用されています。

死亡宣告との関係をみると、千葉大の落合武徳は1979年まで三徴候死による死亡宣告後に腎臓を摘出した、と書いています。

しかし、千葉大は第2回腎移植臨床検討会で発表したように、死亡宣告後も心臓マッサージと人工呼吸も続けた。心臓死の死亡宣告をして家族が別れを告げる数分間は、心臓マッサージと人工呼吸は止めていたかもしれないが、ほどなく再開して続けたのでしょう。死の三徴候(心拍停止、呼吸停止、瞳孔散大)のうち、臓器提供者自身の能力によるものではないが、血液循環も呼吸も継続されていたのならば、心拍停止、呼吸停止の生理的影響は少なく、瞳孔も観察したら散大ではなく縮小していたかもしれない。なによりも麻酔もかけることが可能な態勢でいたということは、生体という認識だったのでしょう。これを「三徴候死を確認した死亡宣告」「その死亡宣告が有効な死体からの臓器摘出」といっていいのだろうか?と私は思います。この麻酔をかけることが可能な、生体としての心停止ドナーの死亡が本当に確定したのは、静脈を切断して脱血した時、失血死を開始した瞬間であろう、と私は考えます。

術後の尿量と輸液(p144~p150)何といっても、如何に早く、良い屍体腎を求めるかが問題であり、これはdonorの死亡確認後腎臓を摘出するまでの屍体の状態によって左右される。屍体腎移植ではrecipientとともに、donor側の死後管理も大切である。

写真が阪大・恩地式心マッサージ器です。当時の報告をみると、死亡宣告から約2時間、心臓マッサージを行ったケースが多い。家族の前から搬送される時は、医師が心臓マッサージをしているのでしょうけれども、手術室に着いた後はこのような器具を使っていたのでしょう。

女児は脳幹部、視床下部、小脳などは認められ、大脳半球はすべて髄液に置換されており「全前脳胞症」と診断されています。池上らは「広義の無脳児」と書きましたが、脳神経内科医のなかで全前脳胞症を広義の無脳児と認める者はいないでしょう。

心臓マッサージを行った効果で「血圧が100/50mmHg程度に維持され」ということに注目してください。血圧が100/50mmHg程度とは、生きている人の正常値に近い。血圧が100/50mmHgある人体が、死体でしょうか?成人に心臓マッサージが行われる際も、肋骨の骨折、胃や肝臓の損傷などの発生が報告されています。1歳6ヵ月という乳児ですから、心臓マッサージを強烈に行ったからこそ「血圧が100/50mmHg程度に維持され」たと見込まれます。「広義の無脳児」という誤った認識が、臓器提供者の身体を乱暴に扱っても許されるという行動につながっていないか懸念されます。

1970年代後半から、左のイラストのダブルバルーンカテーテルが使われています。大動脈に挿入するカテーテルの先端近くと約15cm離れたところに、計2個の風船状に拡張可能なバルーンが設けてあります。カテーテル挿入時に抗血栓剤のヘパリンを投与します。その後も挿入したカテーテルに血栓が生じないように毎日1~2万単位のヘパリンを投与する。カテーテル洗浄を、ヘパリンを加えた生理食塩水で行ないます。このことに関連したとみられる臓器提供施設とドナー候補者家族とのトラブルも、読売新聞の山田博文が書いた単行本の中で報告されています。

1970年代後半から、左のイラストのダブルバルーンカテーテルが使われています。大動脈に挿入するカテーテルの先端近くと約15cm離れたところに、計2個の風船状に拡張可能なバルーンが設けてあります。カテーテル挿入時に抗血栓剤のヘパリンを投与します。その後も挿入したカテーテルに血栓が生じないように毎日1~2万単位のヘパリンを投与する。カテーテル洗浄を、ヘパリンを加えた生理食塩水で行ないます。このことに関連したとみられる臓器提供施設とドナー候補者家族とのトラブルも、読売新聞の山田博文が書いた単行本の中で報告されています。