4、死亡宣告前に移植用臓器摘出目的でドナー管理する法的根拠は?

臓器や組織提供者の全身を移植に用いるために(移植を成功させるために)、臓器・組織の機能を維持する目的で、提供者の血液循環・呼吸・内分泌・体液・体温・免疫(感染予防)などが管理されます。これを「ドナー管理」と言いますが、ドナー本人の病状改善に反する処置まで行われることもあることが大きな人権問題です。

ドナー候補者とされる患者は、脳浮腫・脳腫脹の予防・治療のため脳圧が高まらないよう輸液を減らすなどされおり、場合によっては二次的に腎不全や他の臓器も機能低下することがあります。そのような患者から腎臓ほかの臓器提供が予定された場合、輸液や昇圧剤も使うことで腎機能等を改善させることが検討されますが、こうした移植用臓器の機能改善目的の処置により、ドナー候補者本人の病状を決定的に悪化させる可能性を生じたり、より苦痛の多い、より長く苦しむ死を与える恐れがあります。

ドナー候補者とされる患者は、脳浮腫・脳腫脹の予防・治療のため脳圧が高まらないよう輸液を減らすなどされおり、場合によっては二次的に腎不全や他の臓器も機能低下することがあります。そのような患者から腎臓ほかの臓器提供が予定された場合、輸液や昇圧剤も使うことで腎機能等を改善させることが検討されますが、こうした移植用臓器の機能改善目的の処置により、ドナー候補者本人の病状を決定的に悪化させる可能性を生じたり、より苦痛の多い、より長く苦しむ死を与える恐れがあります。

日本臓器移植ネットワークの“心臓が停止した死後の腎臓提供に関する提供施設マニュアル”は、p18の「第8章 心停止下の腎臓提供に望ましい状態」のなかで以下の枠内部分を記載しています。

1)体液管理 脳蘇生治療の下では、脳浮腫改善の治療努力によって生じる脱水、出血による血液喪失、下垂体不全から生じる尿崩症、電解質組成の変動等による膠質浸透圧変化で体液喪失状態となることが多い。また、脳幹障害による血管緊張低下が原因で低血圧を併発することも多い。これらの因子は腎機能に悪影響を及ぼすため、長期化を避ける。

脳浮腫改善の治療努力によって生じる「腎機能に悪影響を及ぼす長期化を避けたい状態」は、いつ、どのような理由・法的根拠で変更できるのでしょうか?

そもそもドナー管理とは、血液循環のあることが前提となります。「心停止後」ではできません。輸液の調節も投薬も、血液循環が無いならば行っても効きませんから。法的脳死判定・臓器摘出ではなく、心停止後と称する臓器摘出においては、血液循環がある状態ではドナー候補者とされる患者は死者ではなく、患者本人の治療しか許されない存在です。死者ではない状態で、患者本人の治療に関わりのない事を行ったら傷害罪に相当し、程度によっては傷害致死罪に相当する。それにもかかわらず、臓器移植法以前から多数のドナー管理例が報告されています。ドナー管理に関連して2文献を紹介します。

1994年、千葉県救急医療センターから脳死判定し人工呼吸を停止した患者について報告されています 。腎臓を提供しなかった患者171例の人工呼吸停止時の平均収縮期血圧は65.3mmHg、59mmHg以下の患者は68例(39.8%)でしたが、腎臓を提供した患者25例の人工呼吸停止時の平均収縮期血圧は87.0mmHgでした。59mmHg以下の患者は一人もいません。

*野口照義:単独独立型救命救急センター10年間の実績とその検討、救急医学、18(2)、217-225、1994

2004年、神戸大学医学部附属病院副院長・看護部長の鶴田早苗は次の枠内部分を書いています。

筆者は以前勤めていた大学病院で20年前も死亡後の死体臓器移植(主に腎臓移植)にかかわっていました(集中治療室、手術室において)。もちろん「脳死による臓器移植」法のできるずっと前のことです。この時、ドナー側の治療に当たる救急医や脳外科医とレシピエント側の移植医の考え方の違いや移植の進め方に倫理的な問題を感じていました。今は現場の細かなことに直接関与はしていませんが、伝わってくる臨床現場の話のなかで“根本的に今も変わっていないなあ”と思うことがあります。

(中略)脳死移植医療においては、例外はあっても、移植医にとっては実績を積んでいくことは重要であるし、一方で脳死判定を受けるドナー側は納得のいく尊厳死のプロセスをとりたいと考えます。移植医にとっては移植できる可能性があれば、脳死判定前からその準備(循環動態のコントロール等)をしていくのは常識であり、そうしなければ成功しません。数日前から情報は飛び交います。しかし表向きはプロトコールにそった移植の流れで進められます。ドナーやレシピエントの家族は、当然このような舞台裏は知る由もありません。

(中略)脳死移植医療においては、例外はあっても、移植医にとっては実績を積んでいくことは重要であるし、一方で脳死判定を受けるドナー側は納得のいく尊厳死のプロセスをとりたいと考えます。移植医にとっては移植できる可能性があれば、脳死判定前からその準備(循環動態のコントロール等)をしていくのは常識であり、そうしなければ成功しません。数日前から情報は飛び交います。しかし表向きはプロトコールにそった移植の流れで進められます。ドナーやレシピエントの家族は、当然このような舞台裏は知る由もありません。

*鶴田早苗:高度先進医療と看護、綜合看護、39(4)、47-50、2004

ドナー家族の承諾がないドナー管理を行う臓器提供施設の罪

家族から臓器提供が承諾された後に、提供意思の取り下げがあったことが済生会福岡総合病院 救命救急センターから報告されています(枠内) 。

家族から臓器提供が承諾された後に、提供意思の取り下げがあったことが済生会福岡総合病院 救命救急センターから報告されています(枠内) 。

2010年に改正臓器移植法が施行され、全国で脳死下臓器提供の件数は著明に増加している。当院も臓器提供施設に指定され、臓器提供に必要なソフト・ハード面は整備されているが、実際に、臓器提供情報が出ると、看護師を含め、医療スタッフは心理的に大きなストレスを感じるのが現状である。今回、3つの脳死下臓器提供に至らなかった事例、すなわち「感染症結果により移植不適合となった事例」、「循環維持の為の治療へ切り替わった後、家族より臓器提供の意思取り下げがあった事例」、「法的脳死判定実施までの間に、患者が心停止に至った事例」を提示する。

これらの経験をもとに、理解しておくべき臓器提供に関する知識、関わる医療スタッフとして心得ておくべきこと、またスタッフのジレンマやストレスなどを整理し、今後の対応への一助とすべく考察を加えたので、ここに報告する。

これらの経験をもとに、理解しておくべき臓器提供に関する知識、関わる医療スタッフとして心得ておくべきこと、またスタッフのジレンマやストレスなどを整理し、今後の対応への一助とすべく考察を加えたので、ここに報告する。

*満園智加:臓器移植に関わるストレスと対策 脳死下臓器提供に至らなかつた3つの事例を経験して、日本集中治療医学会雑誌、22(Suppl)、NP1-4、2015

もしも「「循環維持の為の治療へ切り替わった」=そのドナー管理の影響が、臓器提供を中止された患者の状態に大きな打撃を与える性質の行為であった場合は、その患者は脳不全を悪化させられて意識を回復することが期待できなくなったり、心停止を避けられなくなる場合がありえます。

しかし日本臓器移植ネットワークは、ドナー候補者家族への説明文書の最初の段落に「臓器提供を承諾された後でも、ご家族内で臓器提供について意思の変化が生じた場合、また、臓器提供を中止したいと思われた場合には、摘出手術の前であれば いつでも臓器提供の承諾を撤回することができますので、ご遠慮なくお申し出ください」と書いているのです。

これだけでなく、臓器提供施設の救急医から「脳死確定前からドナー管理を実施した」と報告され、「法的脳死判定が確定するまでの間の管理こそ、本当の意味でのドナー管理がなされるべき」と主張されているのです。以下に杏林大学と長岡赤十字病院の医師が書いたことを紹介します。

しかし日本臓器移植ネットワークは、ドナー候補者家族への説明文書の最初の段落に「臓器提供を承諾された後でも、ご家族内で臓器提供について意思の変化が生じた場合、また、臓器提供を中止したいと思われた場合には、摘出手術の前であれば いつでも臓器提供の承諾を撤回することができますので、ご遠慮なくお申し出ください」と書いているのです。

これだけでなく、臓器提供施設の救急医から「脳死確定前からドナー管理を実施した」と報告され、「法的脳死判定が確定するまでの間の管理こそ、本当の意味でのドナー管理がなされるべき」と主張されているのです。以下に杏林大学と長岡赤十字病院の医師が書いたことを紹介します。

(法的脳死判定7例目のドナー管理を報告した後に)本来ドナー管理は、法的脳死が確定してから行われる管理を示す言葉ではあるが、実際の臨床の現場では、むしろ法的脳死が確定するまでの間の管理こそ、本当の意味でのドナー管理がなされるべきであることを実感した。

*田中秀治(杏林大学医学部救急医学):脳死の病態とドナー管理の実際、ICUとCCU、25(3)、155-160、2001

(3例の法的脳死判定を行った)長岡赤十字病院救命救急センターでは、救急医・集中治療室看護師・院内コーディネーターがポテンシャルドナーについて脳死に至る前から情報共有し、集中治療に精通した救急医が早期から全身管理を担当する体制を作った。

ご家族が臓器提供を決断した時点で全身状態不良によって不可能になっていることを回避する目的で、Nagaoka Red Crossアクションカードに則って全身管理を行った。具体的には、選択肢提示の時点で拒絶の提供意思がないことを確認後、(それまでに行われていなければ)ドパミン開始、後にバソプレシン持続静注を3名とも行った。

本来、ドナー管理は法的脳死が確定してから行われる管理を示す言葉であるが、実際の臨床現場では、むしろ法的脳死判定が確定するまでの間の管理こそ、本当の意味でのドナー管理がなされるべきである。

ご家族が臓器提供を決断した時点で全身状態不良によって不可能になっていることを回避する目的で、Nagaoka Red Crossアクションカードに則って全身管理を行った。具体的には、選択肢提示の時点で拒絶の提供意思がないことを確認後、(それまでに行われていなければ)ドパミン開始、後にバソプレシン持続静注を3名とも行った。

本来、ドナー管理は法的脳死が確定してから行われる管理を示す言葉であるが、実際の臨床現場では、むしろ法的脳死判定が確定するまでの間の管理こそ、本当の意味でのドナー管理がなされるべきである。

*宮島 衛(長岡赤十字病院 救命救急センター):脳死ドナーへの積極的集中治療、長岡赤十字病院医学雑誌、31(1)、21-24、2018

日本臓器移植ネットワークの「臓器提供施設の手順書 第2版(2014.7)」 は、これは法的脳死臓器提供についての手順書ですが、p34「Ⅱ.ドナー管理の支援」において「本来は第2回目の脳死判定以後の管理となるが、ADHの投与、中枢ラインの確保(可能な限り頚静脈から)、人工呼吸器の条件の改善、体位変換(時にファーラー位)、気管支鏡などによる肺リハ、感染症の管理(抗生剤の投与など)は、提供施設の了解があれば、ドナー家族の脳死判定・臓器提供の承諾の取れた以後可能である」と書いています。法的脳死確定前から、ドナー候補者家族の承諾ではなく、提供施設の了解があればドナー管理が可能としてしまっているために、ドナー候補者家族の臓器提供意思の撤回が実質的に阻まれうる環境にされています。

そもそも死亡宣告前から臓器摘出目的の処置を許容することが違法です。移植用臓器を多数獲得したいがために、ドナー候補者家族に真実を伝えない移植関係者の態度は、様々な不幸をドナーと家族に押し付けていると思います。

死体から臓器や組織を摘出して移植する行為は、死体損壊罪を構成しますが、本人または家族の承諾を得た時に限り正当業務として違法性は阻却されると厚生省は1954年に回答しています(医収第三○四号)。この厚生省回答と既述した「診療情報の提供に関する指針」に従えば、日本臓器移植ネットワークほか移植医療関係者は、心臓死または脳死からの臓器提供にまつわる全ての事柄(=脳死判定は間違いがありうる、臓器摘出時に麻酔をかけることもある、心停止しても蘇生することがある、心停止しても心臓マッサージが行われることなど)を、まともに話したら臓器提供数を減らすことにつながりかねないことも隠すことなく説明する義務があることになる。

しかし、死亡宣告の間違いが有り得るならば「死体損壊罪を回避するために、ドナー候補者家族に誠実に説明して完全な理解を得て、臓器・組織提供の承諾をいただく」という前提は無くなります。

このような現実があっても、それでも移植用の臓器・組織を確保したいならば「生きている人を、他人に移植する臓器・組織を獲得するために死なせることに承諾を得る。あるいは蘇生しうる状態において、臓器・組織の提供をいただく事について、ドナー候補者家族に誠実に説明して完全な理解を得て、臓器・組織提供の承諾をいただく」ことに転換しなければならなくなるはずです。

5、臓器提供にともなうドナーの苦痛を避ける方法、その問題点

これまでに見てきた「自然蘇生後の社会復帰例」や「心臓のみの運動再開例」「神経組織の長時間生存例」などの情報は、死が時間をかけて確定していく生理的プロセスであり、「何時何分に死亡した」と時刻を確定させる必要がある死亡宣告とはそぐわない性質があることを示します。死の三徴候を確認した後、さらに数十時間経過した後に埋葬・火葬をするだけならば問題が生じることは少なくなりますが、移植用臓器・組織の獲得が検討される際は、従来の心臓死、三徴候死も脳死も採用してはいけない、ということだと思います。

移植可能な臓器・組織を獲得できる状態は、同時に条件が揃えば蘇生し社会復帰しうる状態でもあるし、条件が揃わなくとも臓器提供者として扱われることで苦痛、生体解剖される痛みを感じさせる可能性があると想定すべきです。死がプロセスである以上、「何時何分に死亡した」と死亡を宣告することの効力は、長時間経過後の埋葬・火葬・病理解剖・司法解剖に限定すべきと思います。

従来は、デッド・ドナー・ルール(臓器提供者を死に至らしめるような臓器の摘出は、たとえドナーの承諾があっても許されない。臓器摘出はドナーが死亡している時に初めて許容される)にこだわるあまりに、「心臓死、三徴候死は確実」と断定したり、「脳死と判定されたら心停止に至ることは確実だから、これも人の死だ」と新たな死の診断基準を採用しようと試みられてきました。死がプロセスである以上、移植用臓器・組織の獲得が検討される際は、死亡宣告の対象外とするべき、と思います。

どうしても移植用の臓器・組織を確保したいならば、臓器を提供して死ぬことが許容される社会的・法的環境が整備され、実際の臓器・組織提供死に至る過程では深く麻酔をかけてドナーに苦痛を与えないことが保証される必要があります。

私は、臓器提供者に死の苦しみを心停止後も感じさせる危険性、あるいはドナー管理から臓器摘出に至る過程で苦痛、恐怖を感じさせる可能性だけは、絶対に無くしてもらいたいと思います。

これまでに見てきた「自然蘇生後の社会復帰例」や「心臓のみの運動再開例」「神経組織の長時間生存例」などの情報は、死が時間をかけて確定していく生理的プロセスであり、「何時何分に死亡した」と時刻を確定させる必要がある死亡宣告とはそぐわない性質があることを示します。死の三徴候を確認した後、さらに数十時間経過した後に埋葬・火葬をするだけならば問題が生じることは少なくなりますが、移植用臓器・組織の獲得が検討される際は、従来の心臓死、三徴候死も脳死も採用してはいけない、ということだと思います。

移植可能な臓器・組織を獲得できる状態は、同時に条件が揃えば蘇生し社会復帰しうる状態でもあるし、条件が揃わなくとも臓器提供者として扱われることで苦痛、生体解剖される痛みを感じさせる可能性があると想定すべきです。死がプロセスである以上、「何時何分に死亡した」と死亡を宣告することの効力は、長時間経過後の埋葬・火葬・病理解剖・司法解剖に限定すべきと思います。

従来は、デッド・ドナー・ルール(臓器提供者を死に至らしめるような臓器の摘出は、たとえドナーの承諾があっても許されない。臓器摘出はドナーが死亡している時に初めて許容される)にこだわるあまりに、「心臓死、三徴候死は確実」と断定したり、「脳死と判定されたら心停止に至ることは確実だから、これも人の死だ」と新たな死の診断基準を採用しようと試みられてきました。死がプロセスである以上、移植用臓器・組織の獲得が検討される際は、死亡宣告の対象外とするべき、と思います。

どうしても移植用の臓器・組織を確保したいならば、臓器を提供して死ぬことが許容される社会的・法的環境が整備され、実際の臓器・組織提供死に至る過程では深く麻酔をかけてドナーに苦痛を与えないことが保証される必要があります。

私は、臓器提供者に死の苦しみを心停止後も感じさせる危険性、あるいはドナー管理から臓器摘出に至る過程で苦痛、恐怖を感じさせる可能性だけは、絶対に無くしてもらいたいと思います。

しかし、臓器を提供して死ぬことが許容される社会とは、優生思想が蔓延し、経済的格差にもとづく文明社会における弱肉強食、弱者に死を与える社会でしょう。日本移植学会雑誌「移植」は2005年に「社会存続と臓器獲得のため、社会の規律で生きていても死を与えよ」という松村外志張の論文を掲載しました。患者に死を与えて、臓器を摘出する社会への転回が目論まれています。

*松村外志張:臓器提供に思う 直接本人の医療に関わらない人体組織等の取り扱いルールのたたき台提案、移植、40(5)、129-142、2005

ここまでの講演についての質疑

司会:ここまでのお話では、心臓が止まっても蘇生することもあるし、心停止後24時間以上を経なければ亡くなったことではないこと、心停止後の臓器摘出でも様々な操作が行われていること、本人の同意なくカテーテルを挿入することは傷害行為に当たるという判決がでていること、ヘパリン投与は脳血管障害の患者には禁忌なのにそういう説明もなく措置がされている状況があるというお話などがありました。それではご質問をどうぞ。

司会:ここまでのお話では、心臓が止まっても蘇生することもあるし、心停止後24時間以上を経なければ亡くなったことではないこと、心停止後の臓器摘出でも様々な操作が行われていること、本人の同意なくカテーテルを挿入することは傷害行為に当たるという判決がでていること、ヘパリン投与は脳血管障害の患者には禁忌なのにそういう説明もなく措置がされている状況があるというお話などがありました。それではご質問をどうぞ。

質問:心臓マッサージをする割合は3割というのは何に対しての割合ですか?

守田:心停止ドナーから摘出・移植された腎臓数のうち、心臓マッサージを実施した割合です。年により変動があり2015年に31.7%、2014年は11.8%でした。

守田:心停止ドナーから摘出・移植された腎臓数のうち、心臓マッサージを実施した割合です。年により変動があり2015年に31.7%、2014年は11.8%でした。

質問:死亡宣告後の自然蘇生例は、救命処置として心停止前までに蘇生術をしていたから、一旦、心停止した後に心臓が動き出したのですか。

守田:当初、行った心肺蘇生の努力が時間をおいて効いたのではと推測されています。

守田:当初、行った心肺蘇生の努力が時間をおいて効いたのではと推測されています。

質問:(医師として遭遇した「不思議な体験」に)モニターを見ていて平坦になり死亡したと判断したのに回復してきたので切ったとありますが、何故切ったのか。

守田:恥ずかしかったのでしょう。死亡宣告が誤ったとなると医師の面目にかかわるからではと想像するしかありません。

守田:恥ずかしかったのでしょう。死亡宣告が誤ったとなると医師の面目にかかわるからではと想像するしかありません。

司会:宇根岡さんからお話しを頂きます。

宇根岡:夫は臓器移植を否定していました。今日は救急告示の脳神経科外科病院を開業していた時の体験を書かせていただきました。守田さんのお話をうかがっておぞましいというか医師の人間性に期待するしかないと思いました。私がここにいるのは夫が臓器移植を否定していたことが原点になっているからですが、コーディネーターの人の話も8割くらいは疑問をもって聞かないといけないと思います。

司会:70年代の体験ということですが、少しお話をして頂けますか。

宇根岡:19歳の青年がスケートボードで事故を起こし助からない状態と説明した後、親御さんから腎臓を提供したいと申し出がありました。2Fの病棟でモニターがフラットになり死亡宣告をしました。その後1Fの手術室にストレッチャーで連れてきてモニターにつないだら心電図に波形がみられ心臓が動いたというのです。東京から来た臓器摘出医は「早く」と摘出を要求したそうですが、夫は「『まて、まだだ』と怒鳴ったよ」、話すのもおぞましいという雰囲気で私に語りました。その後に北里からのドナーカードを病院に置いてほしいという依頼がありましたが、それもお断りしました。

宇根岡:夫は臓器移植を否定していました。今日は救急告示の脳神経科外科病院を開業していた時の体験を書かせていただきました。守田さんのお話をうかがっておぞましいというか医師の人間性に期待するしかないと思いました。私がここにいるのは夫が臓器移植を否定していたことが原点になっているからですが、コーディネーターの人の話も8割くらいは疑問をもって聞かないといけないと思います。

司会:70年代の体験ということですが、少しお話をして頂けますか。

宇根岡:19歳の青年がスケートボードで事故を起こし助からない状態と説明した後、親御さんから腎臓を提供したいと申し出がありました。2Fの病棟でモニターがフラットになり死亡宣告をしました。その後1Fの手術室にストレッチャーで連れてきてモニターにつないだら心電図に波形がみられ心臓が動いたというのです。東京から来た臓器摘出医は「早く」と摘出を要求したそうですが、夫は「『まて、まだだ』と怒鳴ったよ」、話すのもおぞましいという雰囲気で私に語りました。その後に北里からのドナーカードを病院に置いてほしいという依頼がありましたが、それもお断りしました。

参加医師:脳死を否定するのは当然と考える医師がいたというお話は心強く思いました。

助けるべき患者を医者が、ある時点から殺す側になる、その辺の技術が怖いわけです。家族の同意を得た段階から移植用の臓器を守ることが主になり、移植を承諾した人の体に少しずつ悪いことをする、カテーテルを入れるとか灌流液を投与するとか、厚労省もそれにお墨付きを与えている、それが実態なのです。関連して、透析を中止した公立福生病院事件について。脳死は脳障害者は殺してもいいということですが、そこから透析が必要な人まで殺してもいいと、ついにここまで来たと感じています。それを医者がやるということに恐ろしいと感じています。

助けるべき患者を医者が、ある時点から殺す側になる、その辺の技術が怖いわけです。家族の同意を得た段階から移植用の臓器を守ることが主になり、移植を承諾した人の体に少しずつ悪いことをする、カテーテルを入れるとか灌流液を投与するとか、厚労省もそれにお墨付きを与えている、それが実態なのです。関連して、透析を中止した公立福生病院事件について。脳死は脳障害者は殺してもいいということですが、そこから透析が必要な人まで殺してもいいと、ついにここまで来たと感じています。それを医者がやるということに恐ろしいと感じています。

守田:宇根岡さんの話に関連して、移植医がドナーに対して「心臓マッサージを蘇生を目的とせずに行うことがある」と書いていた文章があったことを思い出しました。

質問:心臓が止まったら心臓マッサージをするけれども、蘇生を目的としない心臓マッサージとは、血流を流すために心臓マッサージをするんですか。

回答:臓器を移植した後にちゃんと機能させるためです。血流が停止すると臓器の機能は低下し、血流が30分程度止まると血液は凝固しはじめて移植に使えなくなるため、血液の循環を維持しようとする。血液が固まらないように抗血液凝固剤ヘパリンを効かせる必要もあります。心停止前にヘパリンを投与できていなかったら、薬剤が摘出する臓器にいきわたるように投与してから心臓マッサージを2分間以上行います。

質問:死亡宣告を受けた人に心臓マッサージをして血液が流れたら、心臓は動いていないのですか。

守田:蘇生目的の心臓マッサージは、最近は胸骨圧迫というようになりましたが、胸骨圧迫も行う心肺蘇生で蘇生できたケースも蘇生できなかったケースもありますから、心臓マッサージを行ったことで心臓が拍動を再開したかどうかはわかりません。しかし、公立昭和病院ほかの報告にあるように心臓マッサージ中にうめき声を発して暴れたケースがあり、脳神経組織への血流維持効果も認められますので、心臓マッサージ後の臓器摘出に生体解剖の危険があると思います。

質問:心臓が止まったら心臓マッサージをするけれども、蘇生を目的としない心臓マッサージとは、血流を流すために心臓マッサージをするんですか。

回答:臓器を移植した後にちゃんと機能させるためです。血流が停止すると臓器の機能は低下し、血流が30分程度止まると血液は凝固しはじめて移植に使えなくなるため、血液の循環を維持しようとする。血液が固まらないように抗血液凝固剤ヘパリンを効かせる必要もあります。心停止前にヘパリンを投与できていなかったら、薬剤が摘出する臓器にいきわたるように投与してから心臓マッサージを2分間以上行います。

質問:死亡宣告を受けた人に心臓マッサージをして血液が流れたら、心臓は動いていないのですか。

守田:蘇生目的の心臓マッサージは、最近は胸骨圧迫というようになりましたが、胸骨圧迫も行う心肺蘇生で蘇生できたケースも蘇生できなかったケースもありますから、心臓マッサージを行ったことで心臓が拍動を再開したかどうかはわかりません。しかし、公立昭和病院ほかの報告にあるように心臓マッサージ中にうめき声を発して暴れたケースがあり、脳神経組織への血流維持効果も認められますので、心臓マッサージ後の臓器摘出に生体解剖の危険があると思います。

質問:埋葬許可は24時間ですね。心臓が止まり死亡宣告され、24時間経過後に臓器を摘出すると思い込んでいる人が一般には多いのではないかと思います。心停止後提供と言うのでなく埋葬許可前の臓器摘出だということを、そうでないと移植はできないのだということをもっと言って行かないといけないのではないかと思いました。

守田:心停止ドナーからの腎臓摘出において温阻血時間は、1995年~2003年は30分以内が95%です。2009年~2017年の温阻血時間は平均6.8分~14分ですから、温阻血時間から臓器摘出に要する時間を30~40分程度加えても、ほとんどは心停止から1時間以内に臓器を摘出しているのでしょう。臓器冷却用のカテーテル挿入にかかる時間は10~15分程度ですから、温阻血時間が10分以下は生前にカテーテルを挿入していないと達成できない短時間です。心停止前カニュレーション率が、2009年~2017年は33.3%~61.7%というデータも示しました。カニュレーションは臓器摘出手術の一環として行われているものですから、33.3%~61.7%は心停止前=心臓死の死亡宣告前から臓器摘出手術が開始された、ということです。

守田:心停止ドナーからの腎臓摘出において温阻血時間は、1995年~2003年は30分以内が95%です。2009年~2017年の温阻血時間は平均6.8分~14分ですから、温阻血時間から臓器摘出に要する時間を30~40分程度加えても、ほとんどは心停止から1時間以内に臓器を摘出しているのでしょう。臓器冷却用のカテーテル挿入にかかる時間は10~15分程度ですから、温阻血時間が10分以下は生前にカテーテルを挿入していないと達成できない短時間です。心停止前カニュレーション率が、2009年~2017年は33.3%~61.7%というデータも示しました。カニュレーションは臓器摘出手術の一環として行われているものですから、33.3%~61.7%は心停止前=心臓死の死亡宣告前から臓器摘出手術が開始された、ということです。

質問:埋葬が心停止から24時間後と決められているのは、24時間以内は生き返るかもしれないからという法制度と理解していいですか。

守田:そうです。

守田:そうです。

6、「心臓が停止した死後の臓器提供」と称する行為の実態 その2

その2では、心停止ドナーに心臓マッサージを行わない臓器摘出を紹介します。

弘前大学第1外科、凍死させて臓器摘出

弘前大学第1外科の山本 実による1968年7月23日の腎移植報告

ドナーは14歳の男子で脳に血管腫、昏睡に入り5日後に自発呼吸が停止し、3日間、人工呼吸器で管理されたが次第に悪化、4日目にいたり血圧は昇圧剤にも反応せず救命不能と考えられた。家族は死後腎臓を提供することを承諾、股動静脈より脱血、送血カニューレを挿入し、抗血液凝固剤のヘパリンほかの薬剤を投与し、人工心肺装置を用いて補助循環を行った。循環を中止すると血圧が30mmHgと低下するため、移植用の腎臓の保護を目的に体外循環による全身冷却を40分間行った。体温31℃で心停止をきたしたので、以後急速に冷却を続け、直腸温25℃、食道温25.6℃で両側腎摘出を行った。

弘前大学第1外科の山本 実による1968年7月23日の腎移植報告

ドナーは14歳の男子で脳に血管腫、昏睡に入り5日後に自発呼吸が停止し、3日間、人工呼吸器で管理されたが次第に悪化、4日目にいたり血圧は昇圧剤にも反応せず救命不能と考えられた。家族は死後腎臓を提供することを承諾、股動静脈より脱血、送血カニューレを挿入し、抗血液凝固剤のヘパリンほかの薬剤を投与し、人工心肺装置を用いて補助循環を行った。循環を中止すると血圧が30mmHgと低下するため、移植用の腎臓の保護を目的に体外循環による全身冷却を40分間行った。体温31℃で心停止をきたしたので、以後急速に冷却を続け、直腸温25℃、食道温25.6℃で両側腎摘出を行った。

*山本 実:話題提供(第2回腎移植臨床検討会〉、移植、4(3)、218、1969

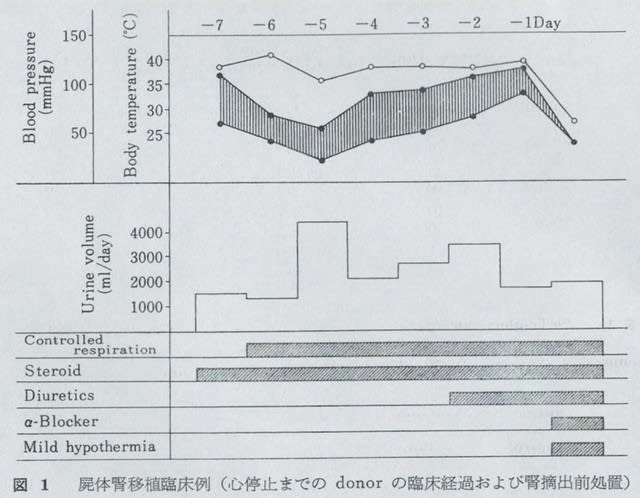

私は、弘前大学第一外科がドナーを凍死させて臓器を摘出したのは、この1例だけかと思っていましたがほかにもありました。第一外科学教室の斎藤昭夫は、1978年の論文に「ドナーは交通事故の15歳男児(中略)、腎摘出直前の体温は表面冷却により、直腸温にて26℃であった」と記載しています。図1から体温が30度以下、血圧が50mmHg以下となった以降も人工呼吸を続けていることが明瞭に判ります。

私は、弘前大学第一外科がドナーを凍死させて臓器を摘出したのは、この1例だけかと思っていましたがほかにもありました。第一外科学教室の斎藤昭夫は、1978年の論文に「ドナーは交通事故の15歳男児(中略)、腎摘出直前の体温は表面冷却により、直腸温にて26℃であった」と記載しています。図1から体温が30度以下、血圧が50mmHg以下となった以降も人工呼吸を続けていることが明瞭に判ります。

*斎藤昭夫:屍体腎保存に関する研究、弘前医学、30(1)、15-40、1978

東京女子医大、腎臓を2つとも摘出、人工呼吸を続けて病室に帰し、7時間後に心臓死

1985年9月29日、新潟県庁職員の中村嘉明(44歳)は、バレーボール試合の後に倒れ、新潟市社会事業協会・信楽園病院に搬入された。脳動脈瘤破裂によるクモ膜下出血。脳死判定の再確認の脳波検査は10月1日10時30分、10時35分手術室に入室。臓器摘出は東京女子医大の高橋公太講師をはじめとする東京女子医大からの医師3人と信楽園の外科医4人。12時38分、両側腎臓が摘出された嘉明のからだは、病室に戻ってきた。妻の良子は「こと切れて出てくるものとばかり思っていましたが、お別れを言って手術室に送り込んだ時のままで・・・・・・・。しかも、もう何もしないのかと思っていましたら、また点滴を続け治療を始めた」のである。

14時過ぎ、良子は夫の痛ましさに堪えかねて、昇圧剤を使う意味について医師に尋ねた。その結果、やっと昇圧剤が切られ、生理的食塩水を点滴で入れるのみとなった。19時42分、心電図に描かれる線は平坦となった。19時43分、死亡確認。法律上、生きているうちに両腎を摘出したことになる。

14時過ぎ、良子は夫の痛ましさに堪えかねて、昇圧剤を使う意味について医師に尋ねた。その結果、やっと昇圧剤が切られ、生理的食塩水を点滴で入れるのみとなった。19時42分、心電図に描かれる線は平坦となった。19時43分、死亡確認。法律上、生きているうちに両腎を摘出したことになる。

*中島みち:新々・見えない死 脳死と臓器移植(文芸春秋)、159-180、1994(文芸春秋1987年6月号にも掲載されている)

死亡宣告前の腎臓摘出、1984年以前にも3例

1984年に京都府立医大第2外科が行ったアンケート によると「脳死患者からの腎摘出は全国10施設から29例を集計できた。年度別には昭和56年までに2例、57年8例、58年14例、59年は3月中旬までに5例である。提供者の死亡診断書における死亡時刻は、脳死判定時が13例と最も多く、次いで、手術室搬送直前も含め、摘出術開始時が7例、その他、摘出後3例、レスピレーター停止時2例などである」となっています。患者の生存に必要な腎臓を2個とも摘出したのか否か、病室に心臓を拍動したまま戻したのか否かまではわかりませんが、死亡宣告前に腎臓を摘出したことは1984年以前に3例あったことは確認できます。

*岡 隆弘:アンケート調査報告 脳死患者からの腎摘出について、移植、19(6)、470、1984

東京医科大学、動脈閉塞によるショック死直前に家族を呼び、心停止後提供を演出

1993年8月10日、柳田洋二郎氏(25歳)は自殺行為で日本医科大学多摩永山病院救命救急センターに入院。腎臓摘出は、東京医科大学八王子医療センターの移植チームが1993年8月20日に実施。

移植コーディネーターの玉置 勲は8月17日に「血圧が50を切っても、いつまでも心停止しないときは、腎機能に異常をきたす可能性があるので、その時は心停止前に冷却した腎保存液の注入を開始したい。それによって心停止が数分から10分程度はやまる可能性がある」と説明。

8月10日午後6時55分:(灌流開始後に)呼ばれてベッドサイドに戻った。顔も手も白くなっていた。頬に手を当てると、冷たかった。・・・・・・心細動の状態。

移植コーディネーターの玉置 勲は8月17日に「血圧が50を切っても、いつまでも心停止しないときは、腎機能に異常をきたす可能性があるので、その時は心停止前に冷却した腎保存液の注入を開始したい。それによって心停止が数分から10分程度はやまる可能性がある」と説明。

8月10日午後6時55分:(灌流開始後に)呼ばれてベッドサイドに戻った。顔も手も白くなっていた。頬に手を当てると、冷たかった。・・・・・・心細動の状態。

*柳田邦男:犠牲 サクリファイス(文芸春秋)、1995

移植コーディネーターが「心停止前に冷却した腎保存液の注入を開始したい。それによって心停止が数分から10分程度はやまる可能性がある」と説明するのは虚偽と判断されます。正しくは「腹部大動脈に挿入しておいたダブルバルーンカテーテルのバルーンを膨張させて動脈を閉塞し、そして下大静脈に挿入しておいた脱血用チューブを開放して血液を流出させて腎臓内の圧力を低下させます。そうすると動脈側のダブルバルーンカテーテルから腎臓に冷却灌流液を注入することが可能になり、腎臓内から血液が静脈側に押し流されるとともに冷却されます。同時に、ドナーは急性動脈閉塞でショック死に至ります」と説明すべきです。

福島県立医科大学、ベッド下に灌流装置を隠し、血圧下降時から腹部臓器を補助循環

福島県立医科大学の本多らは「日本外科学会雑誌」79巻11号に「著者らは本邦人に特有な民族的情感を尊重し、また死の尊厳を侵すことなく『死』の宣言後数時間経過後に腎摘出を行なう事が必要と考え、屍体内臓器灌流法を考案」「灌流装置は小型でベッドにかくれており遺族の方々には見えないようにし、灌流を施行した」と書き、この福島医大方式の腎摘出までの経過を下記1~8と記載しています。

1.ドナーの血圧が低下

2.大腿動静脈より、屍体内臓器灌流カテーテル挿入

3.補助循環(注:ダブルバルーンを膨張させないまま)

4.死亡宣告後(内科医師による)

5.(直ちに2つのバルーンを膨張させて)、酸素加し乳酸加リンゲル液で希釈し4℃に冷却した抗凝固剤ヘパリンほかを含む血液で屍体内臓器灌流開始

6.死後の別れ

7.屍体内臓器灌流のまま手術室へ搬入

8.腎摘出

福島県立医科大学の本多らは「日本外科学会雑誌」79巻11号に「著者らは本邦人に特有な民族的情感を尊重し、また死の尊厳を侵すことなく『死』の宣言後数時間経過後に腎摘出を行なう事が必要と考え、屍体内臓器灌流法を考案」「灌流装置は小型でベッドにかくれており遺族の方々には見えないようにし、灌流を施行した」と書き、この福島医大方式の腎摘出までの経過を下記1~8と記載しています。

1.ドナーの血圧が低下

2.大腿動静脈より、屍体内臓器灌流カテーテル挿入

3.補助循環(注:ダブルバルーンを膨張させないまま)

4.死亡宣告後(内科医師による)

5.(直ちに2つのバルーンを膨張させて)、酸素加し乳酸加リンゲル液で希釈し4℃に冷却した抗凝固剤ヘパリンほかを含む血液で屍体内臓器灌流開始

6.死後の別れ

7.屍体内臓器灌流のまま手術室へ搬入

8.腎摘出

「移植」13巻5号によると、ドナー3人からの腎臓摘出時の温阻血時間はすべて0分です。上記経過3のとおり、心停止前から補助循環したことを反映しています。

*本多憲児:屍体内灌流腎(福島医大方式)移植6症例について、日本外科学会雑誌、79(11)、1417-1425、1978

*薄場 彰:屍体内臓器灌流による腎の変化、移植、13(5)、235-239、1978

*薄場 彰:屍体内臓器灌流による腎の変化、移植、13(5)、235-239、1978

現在では生前カテーテル挿入、死体内灌流が一般的

「コーディネーターのための臓器移植概説」(日本医学館、1997年)は、p85に福島医大の本多らの死体内腎灌流冷却法から引用した図を「遺体内臓器灌流法」として掲載するとともに「従来は心マッサージをしながら手術室に搬送し急いで開腹する方法が行われたが、その移植後腎機能は極めて不良であった。現在は脳死段階で大腿動脈からバルーンカテーテルを腎動脈分岐部の中枢側まで挿入留置しておき、心停止後直ちにそのカテーテルから冷却保存液をポンプまたは灌流保存装置を用いて強制注入しながら手術室に搬送する方法が一般的である。この方法により移植後のATN(急性尿細管壊死)は激減し、諸外国の脳死ドナーによる移植成績と遜色ない結果が得られている」としています。

1978年の福島県立医科大学からの報告にあるような「灌流装置は小型でベッドにかくれており遺族の方々には見えないようにし灌流したケース」=「遺族が認識していない生前カテーテル挿入」+「死戦期からの補助循環実施」が一般的だとまでは断定できませんが、一部で遺族が認識していない行為が実行されたことは確かであり、そして「死戦期からの補助循環実施」が一般的なことは確かと判断されます。

この講演録で、心停止前カニュレーション率が年により61.7%~33.7%、死体内灌流率が85%~63.6%であることは既に述べました。

7、胎児ドナー

胎児ドナーについて4施設からの報告を紹介します。

*諏訪赤十字病院外科

第1回移植(1966年1月8日)は5か月胎児肝10g、第2回(1月13日)は3ヵ月胎児肝全部、第3回(1月18日)は4ヵ月胎児肝10g。それぞれ均質化し生理的食塩水に希釈して静注した。

第1回移植(1966年1月8日)は5か月胎児肝10g、第2回(1月13日)は3ヵ月胎児肝全部、第3回(1月18日)は4ヵ月胎児肝10g。それぞれ均質化し生理的食塩水に希釈して静注した。

*島田 寔:同種胎児造血組織移植により著効の認められた制癌剤由来性骨髄障害の1症例、癌の臨床、13(4)、275-、281、1967

*北海道大学医学部小児科

1977年10月から1980年3月、重症複合免疫不全症の3男児に、胎生9週または12週の胎児胸腺移植を2回、胎生9週から12週の胎児肝細胞を8回、移植または静注した。ドナー胎児数は9人。

胎児肝細胞移植は、いずれも胎児娩出後2時間以内に行った。

1977年10月から1980年3月、重症複合免疫不全症の3男児に、胎生9週または12週の胎児胸腺移植を2回、胎生9週から12週の胎児肝細胞を8回、移植または静注した。ドナー胎児数は9人。

胎児肝細胞移植は、いずれも胎児娩出後2時間以内に行った。

*常田ひろみ:胎児肝ならびに培養胸腺上皮の移植、臨床免疫、13(10)、811-822、1981

*高橋 豊:B細胞を保有する重症複合免疫不全小児対する胎児肝細胞移植の1経験、日本小児科学会雑誌、86(6)、904-910、1982

*高橋 豊:B細胞を保有する重症複合免疫不全小児対する胎児肝細胞移植の1経験、日本小児科学会雑誌、86(6)、904-910、1982

*東北大学医学部小児科学教室

1980年4月5日に在胎14週の男児胸腺を得て生細胞を4ヵ月男児の腹腔内に移植。5月21日に在胎17週の男児胸腺を得て生細胞を腹腔内に移植した。

1980年4月5日に在胎14週の男児胸腺を得て生細胞を4ヵ月男児の腹腔内に移植。5月21日に在胎17週の男児胸腺を得て生細胞を腹腔内に移植した。

*後藤洋一:胎児胸腺移植で改善したBリンパ球を保有する重症複合免疫不全症、日本小児科学会雑誌、85(11)、1553-1559、1981

*静岡県立こども病院

重症複合型免疫不全症の1男児例に、生後1歳8ヵ月の時点で、在胎10週の胎児肝から得た肝細胞を静注した。

重症複合型免疫不全症の1男児例に、生後1歳8ヵ月の時点で、在胎10週の胎児肝から得た肝細胞を静注した。

*瀬戸嗣郎:移植胎児肝細胞がTakeされた重症複合型免疫不全症の1例、日本小児科学会雑誌、86(41)、662、1982

8、無脳児ドナー

日本の死体肝移植の第一例目は1964年3月20日、千葉大学附属病院で行われ、これは無脳児をドナーとしたものでした。当時は「半脳症」と記載されています。

*中山恒明:中山外科に於ける肝切険119例の経験とその遠隔成績について、日本外科学会雑誌、65(11)、944-945、1964

無脳児からの移植用臓器摘出で注目を集めたのは1980年代です。「1981年12月11日、名古屋大学医学部附属病院で在胎36週、体重2,000gの無脳児(性別は記載無し)が出生、家族から腎提供の承諾を得て、同夜、温阻血時間0分で腎臓が摘出された」。

*都築一夫:無脳児をドナーとした小児腎移植の1例、小児科臨床、37(6)、1233-1236、1984

「NHKスペシャル 脳死」 によると、臓器を摘出したのは社会保険中京病院(当時)の大島伸一。ドナーは手動の人工呼吸により、かろうじて呼吸し心臓も脈打っていたが、腎臓を取り出した時、赤ちゃんの心臓はすでに停止していた。

*立花 隆、NHK取材班:NHKスペシャル 脳死(日本放送出版協会)、163-167、1991

腎臓は2個とも8歳女児に移植されたが、拒絶反応で61病日に再透析となり、77病日に移植腎を摘出した。都築らは、腎臓が生着しなかった主因を「組織適合性が不良だったため」と書いています。無脳児ドナーの臓器は発育が悪く手術手技も難しいために困難が多いことも論文に書いており事前に認識していた。組織適合性の不良は移植前の検査で認識している。あらかじめ、手術に困難が多いことを知っており、しかもレシピエントとドナーの組織適合性の不良も知っているのならば、「今回は腎臓移植手術は行わない」と判断するべきでしょう。和田心臓移植と同じく、必要性のない移植が行われたと指摘しなければなりません。

「無脳症」や「無脳児」というと、脳がまったく無いかのように受け取られますが、部分的に大脳皮質まで形成され機能し脳波が測定され長期生存する児もあれば、出生日に分単位の短命を終える児や、脳幹部も欠損し死産する患児まで多様です。無脳児に脳波あるいは脳波様活動があったとの報告は、東京女子医大小児科、岡山済生会総合病院 、加古川市民病院小児科からあります。

*関 亨:無脳児の脳波、脳と発達、2(4)、457-458、1970

*井上英男:無脳症の脳波-特殊な律動波を認めた1例、岡山済生会総合病院雑誌、18、75-87、1986

*花房理貞:脳波様所見をえた無脳症の脳構造、脳と発達、7(2)、108-113、1975

浜松医科大学産婦人科の寺尾は、大脳皮質が痕跡ながら存在する2例で健康な胎児と同様に心拍数が sleep-awake の二相性パターンで変動することを報告しています 。この論文に掲載されている解剖所見を簡易化して示すと以下の表になります。大脳から頚髄まで全く欠如している方がいる一方で、大脳皮質が痕跡的にあり、間脳以下は正常な方もいます。

*寺尾俊彦:胎児心拍数の神経制御機構-無脳児10例の解剖と心拍図との関係について、周産期医学、12(3)、371-385、1982

無脳児として示される写真・イラストは眉毛から上が無い赤ん坊ですが、実際には、そのような状態の方がいる一方で、頸から上が無い方もいるのが実態です。自発呼吸など生命維持に重要な働きをしている延髄などまで欠如しているのならば、出産されても生きられないことは止むをえないことです。しかし、延髄~間脳が正常ならば生存できるでしょう。よく示される眉毛から上が無い状態ならば、延髄~間脳は欠如しておらず生存できる可能性がある。なかには脳波を測定できるほどに大脳皮質が方もあり、意識や思考まで期待できます。その実例があります。

無脳症児が1歳、「パパ」「ママ」と呼ぶ

2015年9月、複数の海外メディアが1歳の誕生日を迎えた米・フロリダ州タベアズに暮らすJaxon Emmett Buell(ジャクソン・エメット・ブエル)ちゃん=写真について報じました。

2015年9月、複数の海外メディアが1歳の誕生日を迎えた米・フロリダ州タベアズに暮らすJaxon Emmett Buell(ジャクソン・エメット・ブエル)ちゃん=写真について報じました。

ジャクソンちゃんの無脳症が妊娠中に判明し、医師は中絶案を提示した。クリスチャンである両親は出産を選択した。2014年8月17日に誕生したジャクソンちゃんは、脳や頭蓋骨の大部分が存在せず、医師たちは、長くても数日間の命だと告げた。生後数カ月が過ぎると、歯が生え、好き嫌いも主張しはじめるなど、通常の新生児と何ら変わりない成長を示す。1歳の誕生日を迎える頃には、「パパ」「ママ」と呼ぶことさえできるようになった、とのことです。

このほかにもカトリックなどの信仰から、中絶を拒否して、無脳症児の出産そして養育に取り組んだ報告があります。

一方で、超音波診断により中絶の選択で無脳症児の出生は減少し、妊娠初期の葉酸摂取の推奨もあり無脳症の発症は減少しています。最近は双子を妊娠して、そのうち1児が無脳症の場合以外は、無脳症児出生の報告文献は国内ではみられません。

このような無脳症児の多様性、そして長期生存し社会生活を実現している実例の一方で中絶が多い実態は何を示しているのでしょうか?「私たちの社会が、健常者と比べて機能的・外観的に何らかの違いを認めた場合に、最初から社会に受け容れないという選択をしている場合がある」「産婦人科医の言う『無脳症だから長くは生きられない』という説明をそのまま受け取り、個別の赤ん坊の状態を考慮することなく中絶している」あるいは「一般的なレベルの知的活動が期待できない赤ん坊は要らないという選択をしている」ということだと思います。

無脳児を臓器提供者とすることは、無脳症発症の減少と移植後の成績の悪さから取り上げられることは無くなっています。今後は、前出の池上の報告(心停止無脳児ドナーから成人への死体腎移植の1例、移植、26(6)、646-653、1991)のように、移植医が勝手に無脳児定義を拡大して、より長期生存して臓器機能が確認できる人を臓器獲得源(ドナープール)とみなし与死を試みる可能性のほうが大きいでしょう。