過ごしやすい~いいお天気です~

高山おさんぽのつづきを・・・

一般に高山祭といわれるのは、春(4月14日、15日)と秋(10月9日、10日)の年二回あるように思われがちですが、春と秋では、お祭を行う神社も地域も屋台も全く違います。春は日枝神社、秋は桜山八幡宮の例祭です。

古くから飛騨の国は、大和朝廷ヘ、税のかわりに匠(たくみ)を毎年送り出しました。選ばれて都ヘ出た匠たち(毎年100人~130人)は、奈良の都の宮殿や、お寺の建築に従事してその腕をふるいました。

匠が都ヘ送られた期間はおよそ600年、延べにして7、8万人の飛騨人が一年間都で働いたことになります。この人たちを総じて「飛騨の匠」と呼んでいます。

飛騨の国には、今もこの匠たちの長い伝統と、培われた技術が脈々とうけつがれていますが、中でも江戸時代後期に、大輪の牡丹のように花開いたのが高山祭の屋台(国指定重要有形文化財)です。(HPよりお借りしました)

館内へ・・・

五台が展示されています。

ガラス越しなので・・・上手く撮れていません

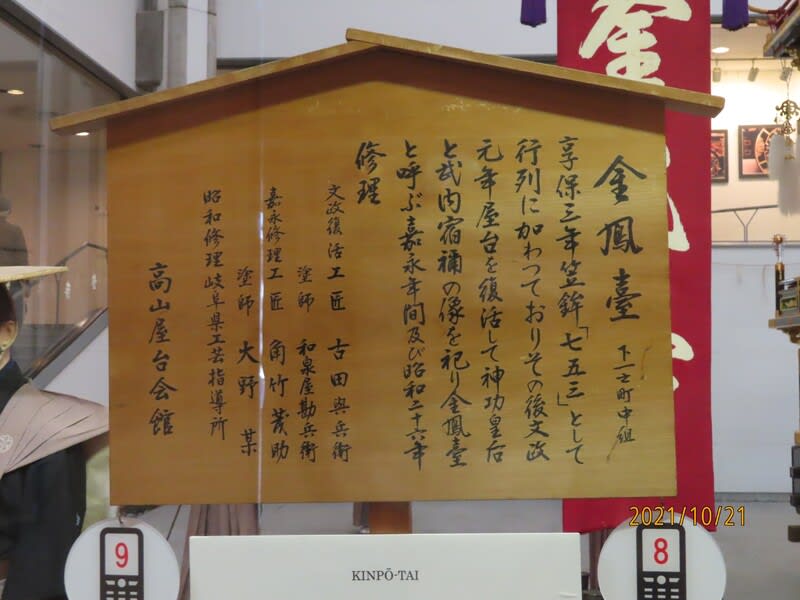

金鳳台(きんぽうたい)

また欄間には彫刻の名手谷口与鹿(たにぐちよろく)の手による四季の花が描かれています。

神楽台(かぐらたい)

飛騨国主金森重頼の実弟重勝より宝永五年大太鼓の寄進を受け、欄干付の車に大太鼓を載せ、祭礼に巡行したのが起源で、現在も屋台行列の先頭に立ち、大太鼓2人、締太鼓1人、笛2人が祭囃子をはやしながら曳いている。

大八台(だいはちたい)

高山で最初の三輪の屋台で、御所車の直径は1.56mもある。中段は平安朝風の御殿造りで囲いがなく簾を半ば垂らし、この御殿で烏帽子、直衣の装束をきた童子達が優雅な屋台囃子の大八の曲を演じる。高山で最初の三輪。

豊明台(ほうめいたい)

絢燗豪華な屋台

御輿(みこし)

日本一の大神輿と言われ、重さ2トン半、80人の肩のそろった担ぎ手が必要と言われています。精巧さにおいても日本一の御輿ですので是非ご覧ください。

真正面から撮れないので、、、

上に上がって・・・

絢爛豪華な屋台見学も、あっという間に終わり

会館を出ると、菊花祭の準備中のようです。

つぎは・・・「桜山日光館」へ・・・

高山屋台会館に附設している「桜山日光館」(入場券は2館共通)

「日光東照宮」行きたいと思いながら未だ訪れていないので、観てきました~

しかし・・・なぜ???飛騨に日光東照宮 と思っていたら

と思っていたら

左甚五郎は飛騨の生まれらしい・・・

高山祭は動く「陽明門」!と・・・

この日光東照宮模型は、大正時代に、当代の左甚五郎とも言われだ長谷川喜十郎をはじめ三十三人の技術者によって、十五年間の歳月をかけて製作されました。実物の十分の一で、陽明門をはじめ、本殿、拝殿、五重塔など二十八の建物と、鳥居などの附属物をすべて再現しています。

構造はもちろん、装飾や、彫刻、絵画にいたるまで、実物に忠実に再現され、その部品は総数五十万個といわれています。

この日光東照宮超精巧模型は、戦後アメリカに渡り、長い間アメリ力全土を巡回公開されるなどした後、再び日本に里帰りしました。

画像ばかりですが、廻ってきた順番に載せていきます

「三猿の彫刻」があります。

「

「

実物を見たくなりました、、、

このあと、桜山八幡宮へ参拝します。つづきます