甲州街道を下って八王子の中心街から高尾方面へ出ると「千人町」という交通信号ががあります。

昔からそこを通るたびに不思議な名前と思い、いろいろ調べてきました。

主な資料は八王子郷土資料館にあります。そして小金井公園の江戸・東京建物園にはその千人同心の組頭だった塩野家の農家が復元展示してあります。

この千人同心は徳川側に滅ばされた武田信玄の下級の武士だったのです。それを徳川家康が引き取って江戸幕府の一つの組織にしたのです。その事も特異な歴史と思いましたので以下に簡略にご報告します。

まず八王子郷土資料館の展示の写真から紹介いたします。

千人同心の役割は日光の東照宮の警備や江戸幕府の種々な雑用から幕末戦争への参陣でした。

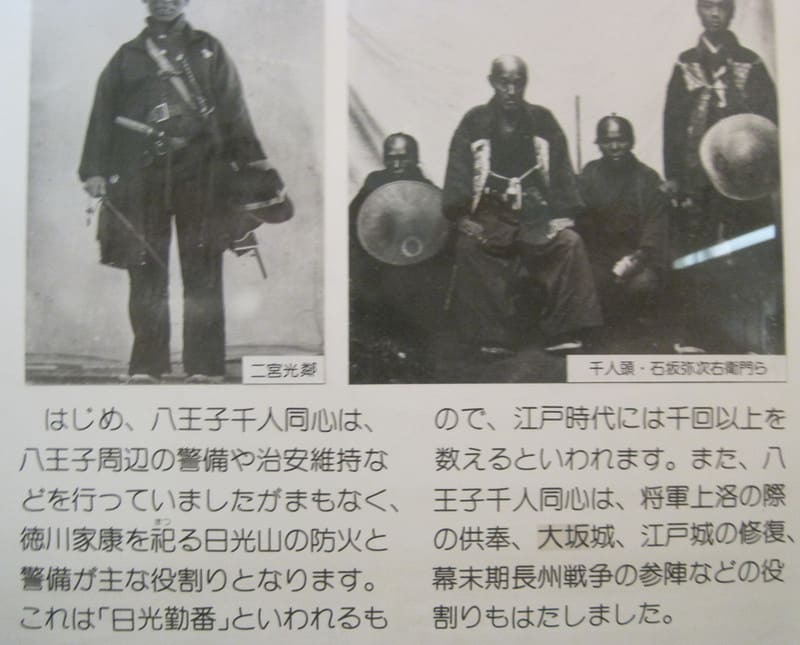

苗字帯刀は許されず必要がある時だけ刀をさして良いことになっていました。幕府からの扶持米では生きて行けないので普段は農業をしていました。下の写真は勤めに出るために正装した同心の幕末期の写真です。刀を腰にさしています。

次に小金井公園の江戸・東京建物園に復元してある千人同心の組頭の塩野家の家の写真です。

下に塩野家が復元されたいきさつの説明を示します。

下は家の内部の写真です。一般の幕末のころの農家と全く同じです。ただ少し裕福な農家のように見えます。したがって千人同心は武士階級ではないと考えられています。

下にWikipedeaの「八王子千人同心」の項目からの抜粋文を示します。それにしても、八王子千人同心の歴史は悲しいものと私は感じています。

江戸時代は複雑で地方、地方によっては非常に異なる統治形態がとられていたのです。

特に関東地方は天領が多くて、独立した藩が無かっただけに歴史の実態は不明なことが多いのです。江戸幕府直轄の新田開発も活発でした。関東の開発は江戸幕府によって随分と進められたのです。

=====参考資料===============

八王子千人同心(はちおうじせんにんどうしん)は、江戸幕府の職制のひとつで、武蔵国多摩郡八王子(現八王子市)に配置された郷士身分の幕臣集団のことである。その任務は甲州口(武蔵・甲斐国境)の警備と治安維持であった。 寛政12年集団で北海道・胆振の勇払などに移住し、苫小牧市の基礎を作った。

千人同心が武士身分であったかについては疑問も多い。従来は千人同心だったもの達の主張に従い武士(御家人)だったというのが通説であったが、近年に入り現存する史料などの研究が進むと、武士身分としての実態が伴っていなかったことが判明してきている。

例えば、千人同心は苗字を公称することがゆるされておらず、帯刀についても公務中のみと制限されていた、そして同心の家族であっても帯刀はゆるされず、引退した同心経験者であっても同心職を退いたならば帯刀は出来なかった。さらに同心職の譲渡にあたっても養子縁組を擬制することなく同心職のみが継承された。

また江戸時代中期頃より株売買による千人同心職の譲渡が盛んになり、八王子に集住していた同心達にかわり、関東近在の農村に散在する富農層が千人同心職を兼帯するようになる。 千人同心たちは居住する村落では人別帳に他の農民同様に百姓として記載されており、幕府代官所をはじめとする地方領主達は、かれらを武士とは認めていなかった。このため千人同心たちはたびたび御家人身分の確認をもとめて幕府に願い出るが、幕府は毎回これを却下している。例えば幕府の最高法廷である評定所は、人別帳への苗字記載をめぐって争われた苗字一件において、明確に千人同心が正規の御家人身分を有しないとの判決を下している。

今日では武家奉公人にあたると考えられている。

以上の出典は、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E7%8E%8B%E5%AD%90%E5%8D%83%E4%BA%BA%E5%90%8C%E5%BF%83です。