ブログ友の「無題・休題-ハバネロ風味-」さんが地元である山形県酒田市の趣のある料亭街などを紹介されていました。その中に街中の路面にはめ込まれた「酒田甚句」のプレートが印象的で、同じ系統といわれるわが熊本の「おてもやん」のことを思い出しました。

ブログ友の「無題・休題-ハバネロ風味-」さんが地元である山形県酒田市の趣のある料亭街などを紹介されていました。その中に街中の路面にはめ込まれた「酒田甚句」のプレートが印象的で、同じ系統といわれるわが熊本の「おてもやん」のことを思い出しました。5年ほど前、熊日新聞の連載企画「肥後にわか~笑いの来た道~」に、東海風流プロジェクト(水野詩都子・﨑秀五郎)さんが「おてもやん」の音楽的系譜について寄稿されました。その要点は

――明治20年頃「きんらい節」という曲が流行りました。上方の噺家・初代芝楽が京都から江戸に移り、「きんらい節」を披露し花柳界から瞬く間に全国に届くほど大流行しました。蓄音機ができる10年前ですから、広範囲で流行したというのは凄い事だと思います。曲のおしまいに呪文のような囃子言葉があります。

「キンムクレッツノスクネッポ スッチャンマンマンカンマンカイノ オッペラポーノ キンライライ

そおじゃ おまへんか アホらしいじゃ おまへんか」

そして「きんらい節」は「そうじゃおまへんか節」とも言われました。

この「そうじゃおまへんか節(きんらい節)」を源流とするといわれるのが

酒田甚句(山形)、名古屋甚句(愛知)、日高川甚句(和歌山)、男なら(山口)、おてもやん(熊本)などの民謡です。

これらの唄は、必ず「そうじゃおまへんか節」の旋律が入っています。

「名古屋名物」では「おそぎゃあぜえも」。

「おてもやん」では「花盛り花盛り」「それが因縁たい」。

「男なら」では「オーシャリシャリ(仰る通り)」

「酒田甚句」では「繁盛じゃおまへんか」「ハーテヤテヤ」

の部分です。――

「そうじゃおまへんか節(きんらい節)」に源を発するこれらの唄の中でも、独特な発展を遂げた次の2曲をあらためて聴いてみました。

なお、昨年1月放送された「民謡魂 ふるさとの唄」(NHK-G)ではこれらの唄について「二上り甚句」系の民謡として紹介されました。

熊本県民謡「おてもやん」

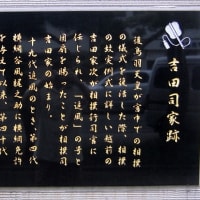

山形県民謡「酒田甚句」