京都伝統のものづくりに関心を抱くミモロ。今回、訪れたのは、寛政年間初期に創業された翠簾の工房「みす平」です。現在は、岩倉にありますが、以前は、御所の近所にあったそう。

「みす?あ、知ってるよー」とミモロ。「夏に下げるのでしょ?」と。いいえ、ミモロがいうのは、夏の強い陽射しを遮るために家の外側に下げられる、いわば日除けの役割のもの。材料も葦(よし)や蒲芯などです。

一方、翠簾(みす)は、部屋を分けるために、また装飾として、家の内側にさげるもの。特に御簾ではなく、翠簾という文字を使うものは、竹ひごを巧みに糸で編み、周りに布の縁取りをした高級品を指すとか。

源氏物語絵巻などでも、それぞれの部屋に翠簾を見ることができます。また、神社などで、翠簾は、内と外を分ける、つまり神聖な場所と俗界を区切る、結界の役割も担っています。さらに、身分の高い人と会う時などに、直接お顔を拝見しないために、下がられます。その場合も、立場を分ける役割を果たすのが、翠簾です。

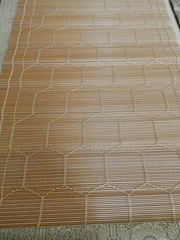

「これが翠簾ねー」工房で作業中の翠簾を近くで見学します。

「これが翠簾ねー」工房で作業中の翠簾を近くで見学します。「こっちからは、そっちがよく見えるよー」と。でも、こちら側からは、ミモロの姿は、よく見えません。

ところが、ミモロ側に灯りをつけると、ミモロの姿がよく見えます。

ところが、ミモロ側に灯りをつけると、ミモロの姿がよく見えます。 部屋のしきりには、ふさわしいものだったのでしょう。

部屋のしきりには、ふさわしいものだったのでしょう。「翠簾って、すごく細い竹でできてるんだねー」と、

では、それを作っているところを見学しましょう。

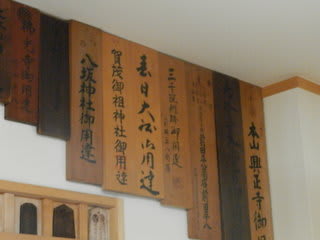

では、それを作っているところを見学しましょう。そもそも「みす平」は、寛政初期の創業、つまり200年以上前。京都御所のおかかえ職人から独立したそう。現在も、宮内庁からの注文をはじめ、八坂神社、三千院、北野天満宮、橿原神宮、伊勢神宮などの御用を務めています。

また、ニューヨーク・メトロポリタン美術館の日本ギャラリーでは、京都御所などの歴史的な翠簾の復元も担当なさったそう。

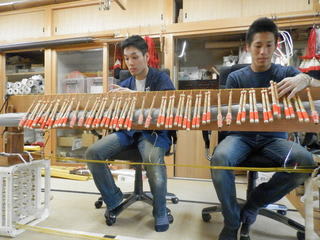

また、ニューヨーク・メトロポリタン美術館の日本ギャラリーでは、京都御所などの歴史的な翠簾の復元も担当なさったそう。現在は、八代目となる前田平八さんを中心に、ふたりの息子さんが、代々受け継がれた技で、翠簾づくりをなさっています。

「これが、材料?」

黄色に染められ、細く整えられた真竹。「この材料もすごいねーこれを作る職人さんも素晴らしい…」

黄色に染められ、細く整えられた真竹。「この材料もすごいねーこれを作る職人さんも素晴らしい…」 黄色には、厄除けの意味があるので、外からの厄を防ぐ思いも翠簾に託されていたのでしょう。

黄色には、厄除けの意味があるので、外からの厄を防ぐ思いも翠簾に託されていたのでしょう。細い竹を翠簾を編む機に設置して、糸巻に巻かれた縦糸を、巧みに渡して、1本1本編んで行きます。

「根気のいる仕事で、1日30~40センチ作るのがやっとです」と前田さん。

1間ほどの幅を、今は、兄弟ならんで作業をすることが多いそう。

カタンカタンと糸巻が心地よい音を響かせます。

カタンカタンと糸巻が心地よい音を響かせます。ここ「みす平」のように、良質の国産の真竹を使い、手で編み上げる翠簾の工房は、とても少なくなっているそう。「今は、中国産の安価な簾が、多量に流通しています。また国産でも、ほとんどが機械を使って作っているんですよ。手づくりのところは、おそらく数えるほどしかありません」と。

本物の翠簾の注文は、以前に比べたら減少しているそう。でも、これからも欠かせない貴重な技術です。

ミモロ、邪魔しちゃダメよ。

ミモロ、邪魔しちゃダメよ。 一緒に作業する気分を味わいたいミモロです。「なんか一見簡単そうに見えるけど、順番がわかんなくなっちゃう…むずかしい…」と、手慣れた人の作業ほど、いとも簡単に見えるもの。

一緒に作業する気分を味わいたいミモロです。「なんか一見簡単そうに見えるけど、順番がわかんなくなっちゃう…むずかしい…」と、手慣れた人の作業ほど、いとも簡単に見えるもの。翠簾の編み方には、亀甲編みや八重編みなど、種類もいろいろ。

編み方により、翠簾には、さまざまな表情が生まれます。また、竹の節の位置によっても、印象は異なったものに。

編みあがった翠簾には、京都らしい西陣織の錦で縁取り、房や錺金具を取り付けて完成します。

それぞれ取り付ける品も、見事です。

それぞれ取り付ける品も、見事です。

「ホント、りっぱな仕事だねー」と、まさに芸術品とも言える翠簾に、見惚れるミモロでした。

*「みす平」京都市左京区岩倉南四ノ坪町63 電話075-722-8008 FAX75-722-8007

ここでは、個人からの注文にも応じてくれます。本物の翠簾をお探しの方は、ご連絡を…。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへブログを見たら、金魚をクリックしてね。お昼寝が日課のミモロより

身近だと、お寺の本堂で見るかな?

庶民には関係ないものだけど、頼もしい後継がおられて、

なんとなく、ホッとする。

今で言う、パーテーションかロールカーテンみたいなもんやろね。 御所の迎賓館にも在るんやろね?

いっぺん行きたいのよ、御所の迎賓館に。

技術の継承も大変なことでしょうけど、材料そのものも、手に入りにくくなってるのやろね...

京都って、やっぱりスゴイ!って思います。

そう神社や御所の内側に下がっているのです。

絶対見たことありますよ。

なかなか個人のおうちには、掛ける場所がないけど・・・。

オーダーもできまーす。