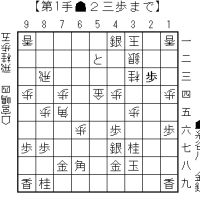

「これで負けたらねぇ。△1六香は人間には絶対考えないですからね。観戦記者の方に△1六香を聞かれたら、そんな手はないでしょうと答えますからね。普通に考えると悪い手です。だから、これがもしいい手だったらコンピュータは相当強いという事になります」

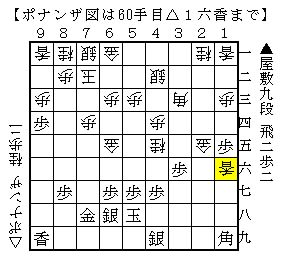

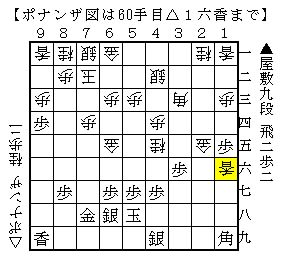

ポナンザの△1六香を見て、渡辺二冠が発した言葉だ。

(『ものぐさ将棋観戦ブログ』の記事「電王戦第五局 人間屋敷伸之の将棋とコンピュータの将棋」より引用)

先手玉を追い詰めるのに有効な攻め駒となりそうな香車を、1九の角を取るために投入。

確かに、1九の僻地にいる角ではあるが、先手の端攻めを後押しする大駒で、この駒を攻めるのは有効かもしれない。しかし、玉を攻めるのに役立ちそうな香車を投入するのは勿体ない。しかも、ストレートに取れたとしても、その香車は1九の隅っこにいることになり、活躍は望めない。

プロ棋士ならば「香車を消費する上に、香車を打つ手、角を取る手の2手を費やす」ことに抵抗を感じて、この手が浮かんだとしても、1秒未満で排除してしまうはずだ。

あり得る手として読んだ場合、角を逃げた場合もその後の進展がはっきりしない。

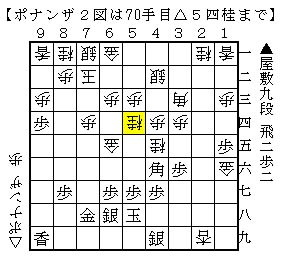

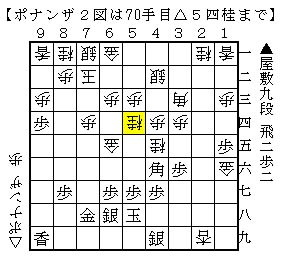

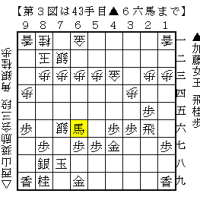

実戦は、屋敷九段が角を逃げ、ポナンザがその角を追い掛け回した結果、

後手は先手の角を詰めたものの、金が1六のそっぽに行ったうえ、持駒の桂と歩を消費することになった。しかも、角得ではなく、角桂交換に過ぎない。さらに△4六桂▲同歩と交換した時、4五の桂取りになってしまう(3七に成ることはできるが)。

一見、このように割の合わないこと後手がしているようだが、1六に打った香は2九で成香になっている。通常、それほど働く位置ではないが、4九に銀がいるので△3九成香と一手掛ければ銀取りになる。先手は角を逃げただけなので、その角が取られてしまうと、桂角交換の損だけすることになる(角は先手の攻めの後ろ盾の重要な駒だった)。

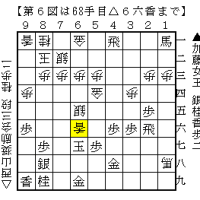

だらだらと書いたが、筋の悪さに伴うマイナス要素が大きく感じられるが、先手も桂角交換のマイナス要素があり、それぞれのマイナス要素を比較して、悪くはないと計算したのではないだろうか。

渡辺二冠が「人間が否定した手で負かされるのは辛い」とつぶやいたように私は聞こえたが、この△1六香が実は最善手であったなら、人間が長年培ってきた感覚(常識、法則)を覆されてしまったことになる。その3でも触れた「飛車先の歩交換の大きな得が実は得ではなかった」と人間の定理が否定されたようなものだ。

その3で菅井五段の「中盤では見たこともない手順を指す」という言葉を挙げたが、この△1六香はコンピュータ将棋ソフトが人間とは異質な感覚(読み筋)を持っている典型的な例であると言えよう。

そこで、羽生将棋とコンピュータ将棋の類似点だが、私の感触で述べるのは甚だ僭越ではあるが、「羽生三冠なら△1六香の指し手の可能性を考える」ような気がする。

実際、私はあの辺りだけ生放送を観ていたが、あの局面で≪△1六香はないのかな?≫と思っていた。私の読み筋は△1六香▲2八角△3六金と金の活用と、次に△3七桂成と成桂作りと先手角の抑え込みが狙いという稚拙なものであるが、羽生三冠は、筋(常識)にとらわれず、「自分のマイナスが目立つ筋の悪い手でも、相手にさらに大きなマイナスを強いる指し手を選択する」ことがある(ような気がする)。

羽生三冠本人も、かなり前に「1手前、あるいはそれまでの構想にこだわらず、局面を断片的に考えることも大切」と述べている。

たとえば、飛車先の歩を突く手は▲2六歩、▲2五歩と突かないと、相手陣に脅威とはならない。だから、1手前に▲2六歩と突いた手が緩手であっても、その手を活かして▲2五歩と突く手が成立しないだろうかと模索する。

しかし、1手前の▲2六歩がまったく無駄になったとしても、その手を引きずらずに、その局面を新たな目で捉えて最善手を検討すべきでるというのだ。

これは、人生においても正しいような気がする。ここまで努力(投資)したのだから、その努力を無駄にしないために、もう少し頑張るというのは、その気持ちはよく分かるが、深みにはまって傷が大きくなってしまうことが多いのではないだろうか。

この考えに同意して行っているわけではないと思うが、結果的にコンピュータ将棋はそれを徹底的に実践している。ちょっと悔しいが「羽生将棋はコンピュータ将棋に似ている(ところがある)」と言える。

「電王戦 雑感その2」のコメントで、Stanleyさんが『ものぐさ将棋観戦記』さんの

『コンピュータ将棋には偏見や先入観がないと再三再四述べてきた。羽生善治は人間ではもっともクセのない棋士である。無個性が個性であって、決して指し手が固定した形にとどまらない。いわゆる「羽生マジック」も決して奇をてらっているのではなく、単に先入観で指し手を決めないだけである。・・・』

をご紹介してくださいましたが、私も「指し手を固定しない」のが羽生三冠の特長だと思っている。

しかし、この「先入観にとらわれない」ということを他の棋士も実践しているように推測できる。とすると、羽生三冠の手が他の棋士の盲点や意表を突くことは、そう度々起こらないように思える。

もちろん、「羽生マジック」は羽生三冠の発想の柔軟性や読みの射程距離の深さによるものかもしれない。しかし、最近、別の要因があるような気がしてきた。

十数手先の局面を読む場合、そこに至るまでの手順を頭で辿るため、そこまでの手順に思考が引っ張られる傾向があるはずだ。

しかし、誰かから「この局面、どう思う?」と図面を見せられた時のように、羽生三冠はまっさらな目でその十数手先の局面も考えられるからなのではないかと、そんな気がするのである。

ポナンザの△1六香を見て、渡辺二冠が発した言葉だ。

(『ものぐさ将棋観戦ブログ』の記事「電王戦第五局 人間屋敷伸之の将棋とコンピュータの将棋」より引用)

先手玉を追い詰めるのに有効な攻め駒となりそうな香車を、1九の角を取るために投入。

確かに、1九の僻地にいる角ではあるが、先手の端攻めを後押しする大駒で、この駒を攻めるのは有効かもしれない。しかし、玉を攻めるのに役立ちそうな香車を投入するのは勿体ない。しかも、ストレートに取れたとしても、その香車は1九の隅っこにいることになり、活躍は望めない。

プロ棋士ならば「香車を消費する上に、香車を打つ手、角を取る手の2手を費やす」ことに抵抗を感じて、この手が浮かんだとしても、1秒未満で排除してしまうはずだ。

あり得る手として読んだ場合、角を逃げた場合もその後の進展がはっきりしない。

実戦は、屋敷九段が角を逃げ、ポナンザがその角を追い掛け回した結果、

後手は先手の角を詰めたものの、金が1六のそっぽに行ったうえ、持駒の桂と歩を消費することになった。しかも、角得ではなく、角桂交換に過ぎない。さらに△4六桂▲同歩と交換した時、4五の桂取りになってしまう(3七に成ることはできるが)。

一見、このように割の合わないこと後手がしているようだが、1六に打った香は2九で成香になっている。通常、それほど働く位置ではないが、4九に銀がいるので△3九成香と一手掛ければ銀取りになる。先手は角を逃げただけなので、その角が取られてしまうと、桂角交換の損だけすることになる(角は先手の攻めの後ろ盾の重要な駒だった)。

だらだらと書いたが、筋の悪さに伴うマイナス要素が大きく感じられるが、先手も桂角交換のマイナス要素があり、それぞれのマイナス要素を比較して、悪くはないと計算したのではないだろうか。

渡辺二冠が「人間が否定した手で負かされるのは辛い」とつぶやいたように私は聞こえたが、この△1六香が実は最善手であったなら、人間が長年培ってきた感覚(常識、法則)を覆されてしまったことになる。その3でも触れた「飛車先の歩交換の大きな得が実は得ではなかった」と人間の定理が否定されたようなものだ。

その3で菅井五段の「中盤では見たこともない手順を指す」という言葉を挙げたが、この△1六香はコンピュータ将棋ソフトが人間とは異質な感覚(読み筋)を持っている典型的な例であると言えよう。

そこで、羽生将棋とコンピュータ将棋の類似点だが、私の感触で述べるのは甚だ僭越ではあるが、「羽生三冠なら△1六香の指し手の可能性を考える」ような気がする。

実際、私はあの辺りだけ生放送を観ていたが、あの局面で≪△1六香はないのかな?≫と思っていた。私の読み筋は△1六香▲2八角△3六金と金の活用と、次に△3七桂成と成桂作りと先手角の抑え込みが狙いという稚拙なものであるが、羽生三冠は、筋(常識)にとらわれず、「自分のマイナスが目立つ筋の悪い手でも、相手にさらに大きなマイナスを強いる指し手を選択する」ことがある(ような気がする)。

羽生三冠本人も、かなり前に「1手前、あるいはそれまでの構想にこだわらず、局面を断片的に考えることも大切」と述べている。

たとえば、飛車先の歩を突く手は▲2六歩、▲2五歩と突かないと、相手陣に脅威とはならない。だから、1手前に▲2六歩と突いた手が緩手であっても、その手を活かして▲2五歩と突く手が成立しないだろうかと模索する。

しかし、1手前の▲2六歩がまったく無駄になったとしても、その手を引きずらずに、その局面を新たな目で捉えて最善手を検討すべきでるというのだ。

これは、人生においても正しいような気がする。ここまで努力(投資)したのだから、その努力を無駄にしないために、もう少し頑張るというのは、その気持ちはよく分かるが、深みにはまって傷が大きくなってしまうことが多いのではないだろうか。

この考えに同意して行っているわけではないと思うが、結果的にコンピュータ将棋はそれを徹底的に実践している。ちょっと悔しいが「羽生将棋はコンピュータ将棋に似ている(ところがある)」と言える。

「電王戦 雑感その2」のコメントで、Stanleyさんが『ものぐさ将棋観戦記』さんの

『コンピュータ将棋には偏見や先入観がないと再三再四述べてきた。羽生善治は人間ではもっともクセのない棋士である。無個性が個性であって、決して指し手が固定した形にとどまらない。いわゆる「羽生マジック」も決して奇をてらっているのではなく、単に先入観で指し手を決めないだけである。・・・』

をご紹介してくださいましたが、私も「指し手を固定しない」のが羽生三冠の特長だと思っている。

しかし、この「先入観にとらわれない」ということを他の棋士も実践しているように推測できる。とすると、羽生三冠の手が他の棋士の盲点や意表を突くことは、そう度々起こらないように思える。

もちろん、「羽生マジック」は羽生三冠の発想の柔軟性や読みの射程距離の深さによるものかもしれない。しかし、最近、別の要因があるような気がしてきた。

十数手先の局面を読む場合、そこに至るまでの手順を頭で辿るため、そこまでの手順に思考が引っ張られる傾向があるはずだ。

しかし、誰かから「この局面、どう思う?」と図面を見せられた時のように、羽生三冠はまっさらな目でその十数手先の局面も考えられるからなのではないかと、そんな気がするのである。

>1六香は悪手で、それまでの貯金(プラス屋敷さんの疲労)で逃げ切ったように見えたんですが

この△1六香の善悪はなかなか判断ができません。はっきり悪手なら屋敷九段がもっとはっきり咎められたように思います。でも、最善手とも思えないです(私の好みではあります)。

△1六香がコンピュータ将棋の異質な形勢判断(評価関数)による計算の結果だと力説はしました。

この項のテーマは、「コンピュータ将棋の異質な読みと羽生将棋の特徴がコンピュータの特異性と似ているのではないか」ということです。

△1六香を題材に、一生懸命論理を展開しました。

とりあず一読した感想ですが、コンピューター将棋が中終盤に強い理由が考察されていて興味深い記事になりました。本局では、△6二玉、△1六香、そして△7九銀が、プロ棋士の間隔にないコンピュータ独特の手でした。英さんは△1六香を取り上げられたのですね。

観戦記者の大崎さんが、『1六香(第2図)などの強手や不思議な手が続く。人間側からは第一感的に不可解な手なのだが、しかし実際指されてみて対応を考えてみると、普通に好手だったことがわかり、そのたびに屋敷は読みを改めて対処していかなくてはいけないという神経をすり減らす展開となっている。』と書かれていました。英さんの記事と合わせて考えると、このような常識にとらわれない手をコンピューターに指されると、棋士はその都度、読みを改めて対処していかなくてはならず、持ち時間がなくなってきた場合などは特に精神的に追い詰められてきて、その結果敗着を指し挽回できずに負けてしまう、というのが私の理解です。

さて棋士がソフトに勝つためには、このような時にどう対応するかという事前の準備が必要になってきます。今回の電王戦でただ一人勝利した豊島七段は、中盤が無く、いきなり終盤になるような将棋にすればコンピューター将棋に勝てると、1000回近い練習将棋で悟られたようです。しかし残念ながら、ソフトに負けた棋士は皆さん一様に事前準備が不足であったように、私には思えました。

さらに、大崎さんが△7九銀に重点を置いて考察をされていますが、△7九銀は暴発ではなく、後に敗着となった▲8一成香をさそった名手であったと私は評価しています。すでに読まれたと思いますが、大崎さんの記事は、つぎのリンクです。

http://news.nicovideo.jp/watch/nw1034773

最後に、羽生三冠は今年の名人戦で、大変踏み込みが良く、また受けては鉄板のように固い手を指されています。なので常識にとらわれない最善の手を指して、第3局以降も勝利し、名人を奪取して欲しいと期待しています。また「羽生将棋はコンピュータ将棋に似ている(ところがある)」といううより、コンピューターが最強棋士である羽生将棋から学んで強くなったのだと、勝手に思っています。先日は、英さんにプレシャーをかけて大変にすみませんでした。こころから反省しております。しかし、これからも(悪意のない)プレシャーをかけ続けるかも知れませんが、よろしくお願いします!

人間に於いて、客観視能力が高いということは、複数の視点を持ち、それぞれの視点を相対化する能力です。将棋の勝利に結びつけるには、悪手を指したり予想外の手を指されたり頭に血が上っても、すみやかに心を落ち着ける能力も必要ですが、その事自体に複数の視座を有することは役に立つでしょう。

また、個人的な人間観察の経験から、客観視能力が低い人間は早くに衰え、老いては醜態を晒すことが多いように感じます。頭の回転が速く記憶力も確かなうちは、自分の価値観しか見えずそれに猛進することは有利に働くことが多いのですが、それを失うと修正が利かない。

羽生善治程客観視能力を重要視した棋士はかつていなかったのではないでしょうか。七冠以前と以後で勝敗にかける比重が変わり、徐々に曲線的な指し手が増えてきたというのは明白ですが、羽生善治の将棋スタイルはいつモデルチェンジしたかとなると、ちょっとわかりません。細かな修正を繰り返すのではっきりしないのだと思います。細かな修正ができるというのは自己を高い次元で客観視している証左ではないか。その天才性の多くはそこにあるのでは。

>常識にとらわれない手をコンピューターに指されると、棋士はその都度、読みを改めて対処していかなくてはならず、持ち時間がなくなってきた場合などは特に精神的に追い詰められてきて、その結果敗着を指し挽回できずに負けてしまう、というのが私の理解です。

同感です。

「その5」では、その辺りのことを掘り下げて書こうと思っています。

>羽生三冠は今年の名人戦で、大変踏み込みが良く、また受けては鉄板のように固い手を指されています。

これも同感です。

少し遅れると思いますが、第2局についても書こうと思っています。(先延ばしのようなレスになってしまい、ごめんなさい)

>先日は、英さんにプレシャーをかけて大変にすみませんでした。こころから反省しております。

いえ、あれは「うれしい悲鳴」なので、気になさらないでください。期待されると、モチベーションが上がります。こちらこそ、お願いします。

「客観視能力」「複数視座」…確かに、羽生三冠の特長だと思います。

>羽生善治の将棋スタイルはいつモデルチェンジしたかとなると、ちょっとわかりません。

私もよくわからないのですが、若い頃は、やはり勝利に貪欲だった。でも、他の棋士に比べると、勝利にはこだわっていなかったように思います。

それが、徐々に探究心が強くなってきている気がしますが、将棋自体を楽しむ趣が強いように思います。

あと、今より客観性は若干弱いけれど、読みの深さがあり局面を切り開いていく力が強く、対局相手がついていけなくなり敗れるというイメージが強いです。