第2回電王戦の第3局が6日、東京・将棋会館で行われ、「ツツカナ」が船江恒平五段(25)に184手で勝ち、ソフトの2勝1敗となった(持ち時間・各4時間)。

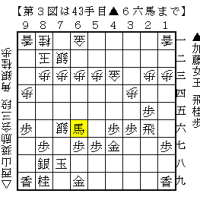

船江五段が中盤、飛車金交換の駒得から、終盤の入り口辺りで金桂両取りを掛け、飛車香交換とさらに優位を確立した。そこから、船井五段が決めにいったが、ツツカナの△5五香の妙手を喫してしまった。

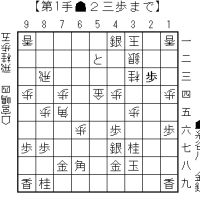

船井五段も踏みとどまり、差は詰められたものの優位は確保。その後、ツツカナも間違え、局面が収まった時点で船井五段の銀得でかなり優勢になった。

しかし、終盤の入り口まで行った局面から中盤に押し戻され、勝利までの道のりが長くなってしまった。この間、船井五段は考慮時間とエネルギーを消耗してしまった。

ここからのツツカナは強かった………終盤の詰み周辺もきっちり読み切られ、船井五段、投了。

★第三局までで感じたこと

①対ソフト戦での勝敗の分かれ目

・対局前や対局中のプレッシャー、それに得体の知れない相手との対局やなれない対局環境で、普段以上に消耗が激しい

・終盤に入った時点で、残り時間は1時間以上必要。

・終盤以降、棋士は疑問手(ミス)を2.5回に押さえなければならない(ミス2回、小ミス1回)

単純に考えると、「終盤の時点で3手以上のミス分の差をつけ、持ち時間を1時間残すような指し方を心がければよい」わけで、現在のソフトの序盤の粗さや中盤の読みの射程距離を考えると、並みのプロなら十分可能のように考えられる。

しかし、今回のツツカナの中盤に押し戻すような指し方を見ると、ミスを2回以内に押さえる終盤の強さが第1条件のように思えた。

②解説者・聞き手

第2局の野月七段、氏は理論の展開にも長け、心理の機微にも明るく、面白い。

しかし、考え方の指針や基準を述べ、選択肢を紹介するまでは良いのだが、結論は語らない。「ずっと“佐藤四段持ち”としか言わない」と予防線を張っていたが、これでは解説者の意味を成さない。聞き手や進行役の方が適任であろう。

第3局の鈴木八段は、相当突っ込んだ読みと形勢判断をしてくれるので嬉しいが、主観が入りすぎて信用性に疑問がある。

第2局の聞き手の山口女流は聞き手の役割を理解していない。

聞き手は解説ではないので、どんどん疑問を解説者に聞けばよい。解説者から次の一手を尋ねられ、必死に正解手を読む必要はなく、アマチュアの代弁者として、どんどん間違えば良いのである。

もっと、正確な形勢判断ができる棋士を望みます。

③カメラワーク

確かに、対局者の表情は着手の様子も観たいが、大盤解説の途中でそれを挟まれると、解説が分からなくなってしまう。

そこら辺りがまだ慣れていないというか、将棋を理解していないと解釈した方がいいのかもしれないが、それなら、解説者が、対局者の着手を察知したら、解説いったん止め、着手を報じてから解説の戻ってほしい。

④電王戦のシステムの問題点(要望点)

団体戦は面白いと思う。

しかし、対抗戦ではなく、勝ち抜き戦にしてほしかった。第1局に勝利した阿部四段の再登場をと願っている人は多いはず。

あとは、やはり人選。

C級2組から5人を選抜し、勝ち抜き戦。そこで、C2が全滅したら、C級1組から5人選抜し新たに勝ち抜き戦……とした方がすっきりすると思う。

次局の塚田九段が勝っても負けても、最終局の三浦八段の責任は重大すぎる。

船江五段が中盤、飛車金交換の駒得から、終盤の入り口辺りで金桂両取りを掛け、飛車香交換とさらに優位を確立した。そこから、船井五段が決めにいったが、ツツカナの△5五香の妙手を喫してしまった。

船井五段も踏みとどまり、差は詰められたものの優位は確保。その後、ツツカナも間違え、局面が収まった時点で船井五段の銀得でかなり優勢になった。

しかし、終盤の入り口まで行った局面から中盤に押し戻され、勝利までの道のりが長くなってしまった。この間、船井五段は考慮時間とエネルギーを消耗してしまった。

ここからのツツカナは強かった………終盤の詰み周辺もきっちり読み切られ、船井五段、投了。

★第三局までで感じたこと

①対ソフト戦での勝敗の分かれ目

・対局前や対局中のプレッシャー、それに得体の知れない相手との対局やなれない対局環境で、普段以上に消耗が激しい

・終盤に入った時点で、残り時間は1時間以上必要。

・終盤以降、棋士は疑問手(ミス)を2.5回に押さえなければならない(ミス2回、小ミス1回)

単純に考えると、「終盤の時点で3手以上のミス分の差をつけ、持ち時間を1時間残すような指し方を心がければよい」わけで、現在のソフトの序盤の粗さや中盤の読みの射程距離を考えると、並みのプロなら十分可能のように考えられる。

しかし、今回のツツカナの中盤に押し戻すような指し方を見ると、ミスを2回以内に押さえる終盤の強さが第1条件のように思えた。

②解説者・聞き手

第2局の野月七段、氏は理論の展開にも長け、心理の機微にも明るく、面白い。

しかし、考え方の指針や基準を述べ、選択肢を紹介するまでは良いのだが、結論は語らない。「ずっと“佐藤四段持ち”としか言わない」と予防線を張っていたが、これでは解説者の意味を成さない。聞き手や進行役の方が適任であろう。

第3局の鈴木八段は、相当突っ込んだ読みと形勢判断をしてくれるので嬉しいが、主観が入りすぎて信用性に疑問がある。

第2局の聞き手の山口女流は聞き手の役割を理解していない。

聞き手は解説ではないので、どんどん疑問を解説者に聞けばよい。解説者から次の一手を尋ねられ、必死に正解手を読む必要はなく、アマチュアの代弁者として、どんどん間違えば良いのである。

もっと、正確な形勢判断ができる棋士を望みます。

③カメラワーク

確かに、対局者の表情は着手の様子も観たいが、大盤解説の途中でそれを挟まれると、解説が分からなくなってしまう。

そこら辺りがまだ慣れていないというか、将棋を理解していないと解釈した方がいいのかもしれないが、それなら、解説者が、対局者の着手を察知したら、解説いったん止め、着手を報じてから解説の戻ってほしい。

④電王戦のシステムの問題点(要望点)

団体戦は面白いと思う。

しかし、対抗戦ではなく、勝ち抜き戦にしてほしかった。第1局に勝利した阿部四段の再登場をと願っている人は多いはず。

あとは、やはり人選。

C級2組から5人を選抜し、勝ち抜き戦。そこで、C2が全滅したら、C級1組から5人選抜し新たに勝ち抜き戦……とした方がすっきりすると思う。

次局の塚田九段が勝っても負けても、最終局の三浦八段の責任は重大すぎる。

将棋ファン「・・・・。」

銭形警部「『第2回電王戦』です。」

英さん、こんばんは。こてくんと申します。

いつも楽しく拝見させていただいております。

サトシンさんが負けた時は、「まあ次は船江さんがいるから、大丈夫」

と思って楽観視していたのですが、

さすがに今回の結果には愕然としています。

それにしても・・・・

なんで「米さん」は、『フィーリングカップル5対5』

(プロポーズ大作戦)

みたいな、団体戦にしたのだろう・・・・。

と、ちょっと前までは考えていたのですが、

5人だったらプロ棋士が仮に全敗しても、

一応敗戦の傷は皆でなめることができるので、

一人でやる時よりは、ダメージも小さくすむのでは

ないかと・・・・そう思うようになりました。

まあ、普通に考えたら、

最後の三浦八段が止めてくれると・・・・。

昨日の船江さんが

(わたしの予定ではここで2勝1敗になって、

勝利に王手だったのですが・苦笑)

負けるまではそう思ってたんですが

・・・・。

三浦さんが負けたら・・・・

(しかも、プロ棋士軍が振り駒とはいえ

先手・3番ももらっている状態で)

やっぱ目も当てられないのですが、

>C級2組から5人を選抜し、勝ち抜き戦。そこで、C2が全滅したら、C級1組から5人選抜し新たに勝ち抜き戦……

だったら、コンピ軍がA級に挑戦する頃は、

時間をかけて上がってきた分、

コンピューターの性能も更に上がり

強くなってしまい、A級の勝つ確率が

低くなる可能性も考えられます。

なら、「今でしょ。」A級を投入するチャンスは・・・・。

・・・・と、当時の米長会長は思ったのかも

しれません。

・・・・それにしても、とんでもない置き土産です。

ではではっ。

PS・人選

戦いたくなかったプロ棋士が多かったんでしょうか??

まっ、『負けたら失うもの』が、あまりにも

多すぎるので、戦いたくないのは

わかりますが・・・・。

若手棋士に背負わすくらいなら・・・・

と、先輩棋士が・・・・という美談が、

あるのなら、もう少し今回は違った人選

だったかも。そんな気もします。

それとも、先輩思いの後輩が多かったのかな。

うんっ、そう思うことにしましょう(笑)

『カリオストロの城』のパロディから入るという凝った導入ですね。

>なんで「米さん」は、『フィーリングカップル5対5』(プロポーズ大作戦)みたいな、団体戦にしたのだろう・・・・。

う~ん、

「団体戦なら1、2局戦ううちにソフトの弱点も見えてくるから、何とかなるだろう。あと、大将の三浦八段が勝ちさえすれば、言い逃れができる(三浦八段なら負けることはないだろう)。

他のメンバーを一線級にしない方が(メンバーのみなさん、ごめんなさい)、言い訳しやすいし」

ぐらいだったんじゃあないでしょうか。

しかし、世間はこう見ない。特に「ニコニコ生中継」を見る人は、もっと短絡的に物事を見ます。

負ければ「弱い」「プロの価値なし」。団体戦で負けたら「コンピュータはプロを超えた」と烙印を押すはずです。

「一線級でない」という言い訳をしたかったら、C級2組で揃えなければならなかったのです。

>コンピ軍がA級に挑戦する頃は、時間をかけて上がってきた分、コンピューターの性能も更に上がり、強くなってしまい、A級の勝つ確率が低くなる可能性も考えられます。

>なら、「今でしょ。」A級を投入するチャンスは・・・・。

そういう考え方も賢明ですし、有効です。それなら、他のメンバーももっと強力なメンバー(再び、ごめんなさい)を選ぶべきだと思います。

A級がまずいなら、菅井五段、糸谷六段、稲葉六段、佐藤天七段、豊島七段らをそろえるべきでしょう。

現メンバーで敗れ、「プロ敗れる」の烙印を押されるのは納得がいかないでしょう。もし、今回敗れて、次回リベンジしたとしても、バラエティ番組のように「泣きのもう一番」の認識しか得られないと思います。

あと、C2から順々にというのは、外野的に盛り上がると思いますし、私も野次馬的に単純に面白いと思ったからです。

とにかく、塚田九段の元A級、元王座の力を信じて応援しましょう。

確かに勝ち抜き戦にした方が良かったかもしれませんね~。

こうなると、初戦に勝った阿部4段の評価が上がりますね~。

A級やB1メンバーでどうなるか(ソフト側の序盤が少し異常)は観てみたい気もします。

終盤の重ねての桂打ちや金打ちは、感覚的におかしいと思われ、かなり精神的に消耗していたように感じます。

>A級やB1メンバーでどうなるか(ソフト側の序盤が少し異常)は観てみたい気もします。

ええ。

でも、その前に菅井五段、糸谷六段、稲葉六段、佐藤天七段、豊島七段たちとの将棋も観たいです。

「まさか三浦先生が負けるとは」

とショックを受けたと思います。

私もそうでした。

分析はさておき、私は今後の「将棋界」に必然となる変化に注目しています。

今回のGPS並の環境を個人で整えるというのは難しいですが、数年~10年以内に、個人で用意できる「トッププロにも勝てるソフト」は出現するでしょう。

現在でも、読みの部分だけを抽出すれば、「対人間の研究」に十分使える筈です。何しろその気になれば24時間フル稼動させられますから、5万円くらいのパソコンを20台用意して、その電気代と(夏場の冷房とかも)システムなどの費用を出せる棋士が、10人くらいはいる筈です。

棋譜整理などではなく、「読み」の部分でコンピューターを研究に使うということが現実的になってきた。

どうしましょう。

もう一つのコメントレスは、まだ、気持ちの整理がつかないので、もう少し待ってください。

あの第五戦は、三浦八段の方が指せていたと思います。しかし、普段と違う状況と対局相手ということで、三浦八段の感覚が狂ってしまったと考えています。

さて、問題はこれからですね。今後、ソフトを使った研究が主流になると、その棋士の実力は本当にその棋士の棋力と言えるのかが疑問です。

そろそろ、研究開発はストップした方が将棋界にとっては良いのかもしれません。

だから、羽生三冠が電王戦第5局の後の名人戦であくびをするような異常事態にまでなってしまう、ふらふらしていてニコニコ動画では酔っぱらいのようであるというような揶揄までさせるようになってしまう。

それだけ羽生三冠の怪物(コンピュータ)に対するどうしようもなさが感じられるように思います。

これから1年も経てば、さらに強くなるのです。

私はプロの方の立場もあるので控えめに控えめに書いてきましたが、最初から三浦八段敗北の予想まで立てています。

以下の三浦八段が本音を漏らされた文章を読まれました?

★★★ 引用開始 ★★★

「もし、相手がGPSだとわかっていたら、断っていたと思います」

「ほかのソフトよりも、明らかに頭抜けています。強いとは聞いていましたが、これほど強いとは・・・。実は、タイトルも狙えるある若手有望棋士が、GPSに18連敗しているんです」

(「人間対コンピュータ将棋」頂上決戦の真実 【前編】 対局3日前、「棋界の武蔵」三浦八段が漏らした本音 文/山岸浩史)

★★★ 引用終わり ★★★

「実は、タイトルも狙えるある若手有望棋士が、GPSに18連敗しているんです」というところに一番注目して頂きたいのです。

羽生三冠、渡辺明三冠でもこういうことはまず無理でしょう。

タイトルも狙える若手有望棋士相手に18連勝するというのは。

GPSはそれをやったということです。

物凄い強いんです。

三浦八段は670台のコンピュータ(しかも東大にあるのですから高性能でしょう)をつないだものと戦ったのです。

私はプロ棋士の書いているものも入手できる限り読んでみましたが、緊迫感がほとんどありません。

たぶん、コンピュータ将棋の本当の強さを分かっていいるプロ棋士はまだ20人くらいなんです。田丸昇九段のブログをみてガクッときました。http://tamarunoboru.cocolog-nifty.com/blog/2013/04/post-f968.html

そのうちの一人が羽生善治三冠です。羽生三冠は、チェスをされるのでコンピュータの脅威を誰よりも速く感じておられるのです。もう平成8年くらいの羽生三冠の文章にコンピュータを用いて練習をするチェスプレイヤーの話が出てきます。

私は、ブログにいくつかの今後の方策を書きました。

その一番は、プロ棋士の棋譜データベースを用いないコンピュータ戦を設けることです。

私のブログに書きましたが、今のコンピュータソフトはプロ棋士の棋譜データベースがなければ全く成り立たないんです。これを用いないものは全くもって弱いのです。

それでいてコンピュータが独自の思考でプロ棋士に勝ったかのように伝える人が後を絶たず大きな問題だと思います。

プロ棋士の棋譜データベースを用いない棋戦を設ければ今のコンピュータソフトが全くもってプロ棋士よりも弱いということが判明します。

羽生善治三冠をカスパロフのようにしてはならないのです。特に、世界にはコンピュータに負けた当代棋士としてだけ人々の記憶に残るのです。

ちなみに、英さんは、ゲームの木とかは分ります?ちょっとサンプル調査なのですが。英さんが分かるようならば、何の前提説明もなしにブログに書こうかと思っています。

河口俊彦さんの書いた文章にこういうものがあります。

「渡辺の方も、数年前から、将棋ソフトと数多く対戦し、そこから何かのヒントを得ている、との噂を聞いていた。時々人間では思い付かない発想の手を指すことがある、というのである。それらを思い合せて、将棋ソフトが、プロ棋士の有力な研究用ツールになっているのがわかった。」http://snn.getnews.jp/archives/70326

まあ、渡辺明三冠が新手を指した部分については、噂を流しているほうが単に発見できない手を指されたので、将棋ソフトのせいにしたという感じがします。

私がブログで渡辺明三冠の新手をぴったり指す直前に当てたことがあるんです。でも、それは後で分かったんですが、GPSの示した手でもあったそうです。

しかし、その時誰も思いついていなかった。

すると、ソフト観ただろ!みたいに現状ではなっちゃうんでしょうね。

天才が生きて行くのが大変な時代になりました。

だけど、渡辺明三冠がコンピュータソフトと対戦している可能性は高いと思っています。

ウェイトトレーニングみたいなものです。

しかし、今後は、規制を検討する必要が出てくるでしょうね。

放置しておけば、自宅に1000万円ものコンピュータを置いて研究する人がたぶん出てくるでしょう。実戦で指すのはコンピュータが教えてくれた手です。

何のためのプロ棋士か?という感じになっていくと思います。

知識を沢山覚えられる人に有利な時代にどんどんなって行くでしょうね。

電王戦については、私も記事を書きたいと思っていましたが、他の記事に力が入ったので、後回しになってしまいました。

それと、現在、「へこんでいます」の件で心が病んでいて気力がありません。詳しい経緯をアップしようか悩んでいます(記事はできていますが)。

なので、簡単なレスでご勘弁ください。

私も、かみしろさんへのレスで少しふれましたが、「今後、ソフトを使った研究が主流になると、その棋士の実力は本当にその棋士の棋力と言えるのかが疑問です」

ね。

できれば、棋士がGPS以外のソフトと互角以上に戦った実績を残して、ソフトの開発を停止させて欲しいです。GPSのハードの環境は異常です。

三浦戦ですが、三浦八段が普通ではなかったように感じました。あの将棋で疑問に感じたのは、▲8三金から角を取りに行きましたが、▲8四歩とと金作りを目指せば先手が有望だと思えるのですが、どうなのでしょう。その後も、他に指しようがあったように思えます。

>ソフト観ただろ!みたいに現状ではなっちゃうんでしょうね。

>天才が生きて行くのが大変な時代になりました。

>放置しておけば、自宅に1000万円ものコンピュータを置いて研究する人がたぶん出てくるでしょう。実戦で指すのはコンピュータが教えてくれた手です。

>何のためのプロ棋士か?という感じになっていくと思います。

こうなってしまうと、まったく面白くなくなりますね。

ゲームの木ですか、よく将棋ソフトを説明する時に出てくる樹形図のような図ですね。

ぼんやりとは分かりますが、専門的には分かりません。

ただ、冒頭に述べましたように、心が病んでまして、せっかく丁寧に説明されましても、満足にレスができないと思います。

その条件はおそらくほとんどの開発者の方に妥当すると思います。

ただ、英さんとは、やや視点がちがうかもしれません。

英さんの仰る視点に関連するものとしては、http://ameblo.jp/tiyuukennbi/entry-11515116172.htmlでチェスの規定を引きながら、電子機器の持込み禁止を述べたことがあります。

携帯電話で外部と連絡を取りながらコンピュータの指し回しを聞いて手を指すとか、あるいは、携帯電話そのもので、コンピュータソフトによるチェックをするとかそういう悪事を未然に防止する必要があると思います。

メジャーリーグでもドーピングやスピッツボールなどは現に起っているのですから、性善説に立つことはできないと考えます。ルールを定めないと道徳的に立派な人が却って損をします。

四段(プロ)になれるかどうかという時に、電子機器に手を出すという誘惑に乗ってしまう人はきっと出てくると予想します。

▲8三金の段階ではもう遅すぎと思います。

GPSの探索木で観ると、▲8三金で-607、▲8四歩で-663で、どちらにしても、後手不利の情勢になっていると思います。

-というのは、先手から見てのことで、三浦八段にとって-ということです。

http://www.tanaka.ecc.u-tokyo.ac.jp/~ktanaka/denou2/にGPSの探索木があります。

私は自分の頭で先に考えたかったので、昨日か一昨日だったかな、初めてしっかり見たんです。で、何より驚いたのが私の形勢判断とほぼ一緒であったということです。

ソフトが違うのか、それとも、東大に有る高性能パソコン670台につなぐから違うのか、何かよく分かりませんが、私はコンピュータソフトの形勢判断は信用していなかったのですが、そうも言ってられなくなるかもしれません。

ちなみに、将棋世界の最新号(2013年6月号)に青野九段が松本六段から、実際のプロの対局において、それはソフトが最初に指した手と指摘されたという話が出てきます(100ページ)。

そこを問題視せずスルーしているのですがよいのでしょうか?

それはコンピュータの手であってそのプロ棋士の手ではないのです。

即刻反則負けにするべきほどの重大悪事と考えます。

そういう一般条項は将棋連盟の対局規定にはないんですかね?

民法ならば、最初の方に信義誠実の原則とか権利乱用禁止の原則という一般条項が定まっていて、具体的条項で不当な結果が出る場合は、伝家の宝刀として、一般条項の刀が抜かれます。

形式的に規定がなくても、プロの判事が対局をさばくのならば、ケースによっては信義則、権利乱用禁止の法理等の一般法理を用いる可能性はあると思います。

昔、民事訴訟法には信義則というのは条文に定まっていなかったんですけど、それでも、紛争の蒸し返しを防ぐべく訴権の濫用ということで、伝家の宝刀を抜いて訴えを却下していました。

昔、信長は一銭切りということはやったそうです。一銭でも盗めば死罪です。それで劇的に治安が回復して、人々は喜んだと言われます。殺すことは悪ですが、信長の場合は、多くの人の自由を保障しようという気持ちがあり、その点では善です。当時はそれくらいのことをしないと人々の「意識」が「改革」されないのです。

英さんが心を悩ませている件は、該当記事が分からないので、何ともコメントのしようがないのです。

ただ、悩むことと問題が解決することとの間には何の因果性もないように思います。

今、英さんはいくつか選択肢が思い浮かんでいるでしょうか?

例えば、離婚で悩んでいる人がいて、➊離婚、❷婚姻の継続、❸相手次第という選択肢があるとします。

どれかにウェイトがあるならば、それに決めればよいことと思います。

どれも同じ場合は、データが足りないか、あるいは、決断方法を知らないのでしょう。

データが足りない場合は、データが足りないということで、問題を保留します。しかし、悩まないのです。データが足りないのだから考えてもしょうがないというケチ論になります。

データがたっぷりあるけど決断がつかないという場合は、決断方法を知らないということになります。

決断方法は、まあ何でもよいのですね。ウェイトは同じですから、将棋で言えば、皆同じくらい価値ある手に見える場合です。

その場合は、エイやっと気合で手を指すわけです。

時間に追われてみたらよいのかもしれませんね。後10秒で決めるとか。

結局決めようがないので、鉛筆ころがしで決めてもよいのです。